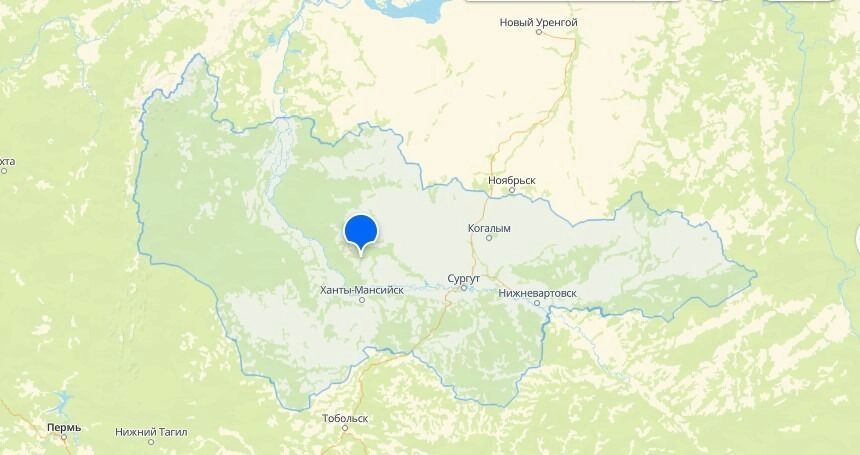

Эксперты-знатоки отмечают, что большую часть названий населённых пунктов нашего региона сформировали топонимы конкретной местности, язык северных коренных народов — ханты и манси, проживавших здесь, а также фамилии первых переселенцев на Руси.

Матка

Деревня Матка расположена в Ханты-Мансийском районе округа. Исторически так сложилось, что она считается межселенной территорией, но находится в прямом подчинении муниципалитету. Населенный пункт был основан в 1900 году семьей охотника Ильи Маткина, который прибыл с Урала в Сибирь вместе с супругой Татьяной.

«Так село Матка возникло на берегу реки Ендырской, когда еще несколько семей решили обосноваться на этой живописной земле — соседи Кетпеликовы и Каюковы. Эти места природа щедро одарила красотой: густые леса, богатые зверем, рыбная река и плодородные луга. Через деревню проходил ручей Сад, через который был построен мост», — рассказывают читатели Централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийского района о малой родине Людмила Пашкова и Анжела Сочнев.

Отмечается, что тогда основное население составляли представители коренных народов — ханты и манси, а также семьи, которых сослали в Сибирь. Всего насчитывалось около 35 хозяйств. До Великой Отечественной войны в селе процветал крупный колхоз имени Чкалова. Правда, суровая зима здесь господствует по семь месяцев, с сильными ветрами и метелями.

К слову, первые упоминания о местоположении Матки датируются 1868-1869-ми годами, как о Маткинских юртах, насчитывающих девять домой. В них тогда проживали 18 югорчан.

Военные годы дались маткинцам тяжело: после Победы из 20 мужчин домой вернулись лишь пятеро. В 1950-х годах в местных домохозяйствах появилось радио.

Согласно данным открытых источников, в указанной деревне родился тренер по лыжному спорту и биатлону Николай Бондарев.

Семейка

Это тёплое название, к сожалению, исчезающей деревни. Населённый пункт находится в Ханты-Мансийском районе Югры на высоком берегу реки Иртыш. Точная дата основания неизвестна. Однако знатоки сообщают, что истоки деревни — в далеком 18-м веке. Первые ранние упоминания о ней зафиксированы в церковных книгах Тобольского уезда от 1779 года.

Кроме этого, есть упоминания о Семейкиных юртах в трудах об истории Сибири путешественника Герхарда Миллера, от 1740 года. Вероятно, поэтому впоследствии жители сокращенно и ласково стали называть её Семейка. Местные власти в 2015 году официально упразднили населенный пункт «из-за отсутствия в ней постоянно проживающего населения».

Согласно данным Централизованной библиотечной система района, население Семейки, начиная с 1868 года, стремительно росло. В 1942 году количество хозяйств с 17 выросло до 39, в которых жили и работали переселенцы, и одно туземное. В этом же году в деревню переехали еще 25 русских семей. Появилась своя школа.

Но после войны население стало неуклонно уменьшаться: на январь 2012 года числился лишь один житель», — следует из статьи Л. М. Завьяловой «Телефонной связи нет…».

Однако сегодня туристы могут посетить Семейку, где установлен памятник героям ВОВ.

«Из деревни на фронт ушло 42 солдата — практически все мужское население. До своего исчезновения Семейка была в составе сельского поселения Цингалы», — добавила руководитель АНО «Малая родина» Алена Родионова, которая собирает данные об исчезнувших населенных пунктах в ХМАО.

Полноват

Это вовсе не замечание, сделанное к внешнему виду человека. А вполне реальное и комичное название села, расположенного в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — на правом берегу реки Обь в устье реки Полноватка. Оно является административным центром одноимённого сельского поселения. Численность: 1178 жителей. До областного центра — 350 километров.

Основное население здесь представлено русскими, ханты и манси, ведущими традиционный уклад жизни, связанный с рыболовством и охотой.

Датой основания считается строительство церкви в 1714 году по указу Петра I, после чего появилось селение Полноватское или Полноватские юрты — всего пять дворов.

Что касается названия, то оно происходит от местного остяцкого диалекта Aut или Awot, обозначающего «мыс, выступающий в реку» от протоки. Поэтому и получил наименование Polno-awot. Ранее на нем находилась большая остяцкая деревня. После строительства церкви остяки покинули данную местность, а название осталось.

Надо сказать, что сельчане жили довольно зажиточно. Однако в 1930-х годах село оказалось в эпицентре событий Казымского восстания ненцев и хантов против действующей советской власти, а также политики раскулачивания.

Следующий важный этап в развитии Полноват пришелся на середину XX века, когда начался приток тысяч переселенцев, в том числе во времена советских репрессий. Благодаря этому в Полновате появились первые промышленные предприятия по приему рыбы и пушнины, торговые точки и школа.

«Сегодня Полноват — это благоустроенное и уютное село, поражающее глаз своей гармонией и продуманностью. С высоты птичьего полета можно увидеть упорядоченные улицы, с тротуарами из плитки, и аккуратно спланированную застройку, состоящую из жилых коттеджей, многоквартирных домов и инфраструктурных сооружений. Новый жилой сектор развивается стремительно, появляются удобные дома и красивые общественные здания. В Полновате функционируют участковая больница, аптечный пункт, почтовое отделение, библиотека, магазины, баня, пожарная часть и детская школа искусств», — рассказали представители администрации сельского поселения.

Половинка

Это странное название поселок в Кондинском районе ХМАО получил из-за своего местоположения — на полпути между деревнями Тап и Учинья. Население составляет примерно 1249 жителей (данные за 2021 год). Официальная дата образования поселка — 1960 год.

Его возникновение связано с рыболовецкими угодьями кондинских манси рода Кауртаевых, существовавшими здесь ещё в XIX веке. С 1936 года на берегу реки Конда действовала засолочная база рыбозавода, что привело к образованию посёлка. Позже, в 1956 году, здесь начала активно развиваться лесная промышленность, и посёлок приобрёл статус важного производственного узла. До сегодняшнего дня основой экономики Половинки остаются рыболовство и лесной промысел.

Необходимо отметить, что по территории поселка протекает речка Большая Учинья, которая впадает в Конду. Поблизости располагаются многочисленные мелкие озёра и болотистые местности, богатые ягодами и грибами.

Посёлок продолжает развиваться, внедряя новые способы взаимодействия с природой и поддержки традиций коренных народов. Организация парка-музея под открытым небом и сохранение памятников древних поселений делают Половинку привлекательной для исследователей и туристов.

Каюково

Почти все смешные и забавные названия населенных пунктов округа имеют корни древних северных народов. Но какое отношение к этому имеет деревня Каюково в Сургутском районе, спросите вы? Нет, оно не связано с перефразированным ругательным словом.

Деревня Каюково входит в состав сельского поселения Угут. О ней мало что известно. Однако югорские археологи предполагают, что тысячи лет назад здесь была крепость первых поселенцев. По сути, это древняя цивилизация, вымершая восемь тысяч лет назад. Именно тогда по этой территории нашего региона ходили мамонты.

Вообще Каюково — это маленькое поселение, образовавшееся в древности. Численность населения (по данным за 2010 год) составляет не более 398 человек.

Первые упоминания датируются эпохой средневековья, когда здесь существовала крепость Каюково, известная археологическим памятником. Предполагается, что деревня получила своё название по близлежащему озеру Большое Каюково или юртам народа ханты, указанным на картах XVII–XVIII веков. По информации открытых источников, на территории поселения жили Каюковы — потомки переселенцев с реки Большой Юган.

Деревня богата пресноводными ресурсами — малыми реками и ручьями, важными для традиционного образа жизни населения.

Вата

Еще одно уморительное и смешное название дали деревне в Нижневартовском районе Югры. Невольно задумываешься о происхождении и смысловой нагрузке этого слова. Ну, правда, хочется спросить: о чём думали его основатели?

Есть две версии:

- Перевод с хантыйско-русского словаря, по которому «ват» переводится, как ветер, а «ватта» означает дуть.

- Согласно мифологии, так называли божество ветра или возвеличенную силу этого природного явления.

Можно предположить, что на указанной местности часто господствовали сильные порывы и поэтому в название заложили смысл о ветре.

Вата является одним из старейших населенных пунктов ХМАО и расположена в живописной местности на берегу реки Конда, примерно в 60 километрах от Нижневартовска и в 20 километрах от Мегиона. По некоторым источникам основана в 1840 или 1869 году.

Первое упоминание о деревне Вата относится к 1840 году, когда два ссыльных друга за буйный характер, в том числе Нестер Липецкий, обосновались в этих местах. Основным занятием жителей было рыболовство, охота и огородничество. В 1937 году здесь появился первый колхоз.

Сегодня население деревни насчитывает примерно 646 человек.

Теги

Теперь мы переместились в Берёзовский район. Казалось, что его жители смотрели в зеркало будущего, когда придумывали, как называть новое село. Нет-нет, это вовсе не в честь современных спецметок для продвижения постов в соцсетях.

Село Теги входит в состав городского поселения Берёзово и находится на левом берегу Малой Оби. Первая информация о поселении Теги датируется началом XX века. Изначально на месте современного села существовало стойбище тегинской группы хантов.

Само название «Теги» имеет хантыйское происхождение и дословно переводится как «стоящее посреди». Есть еще одно толкование: село Тэк курт (на местном диалекте) названо в честь духа-покровителя тегинских хантов — богатыря Тэк-Ики и его крылатого брата Тохлн-Курк Ики.

Легенда гласит, что древние жители селения Теги пережили великое наводнение. Для спасения они использовали семислойные плоты, сплетённые из кожи стерляди. Эти плоты вынесло по различным местам. Именно там, где они причаливали, люди и создавали новые поселения.

По данным на 2021 год, численность населения составляла 356 человек. Однако в прошлом году в местных СМИ появились тревожные сообщения: река смывает берег населенного пункта вместе с жилыми домами. Власти не проводят берегоукрепление из-за нерентабельности работ, и сельчане вынуждены покидать свои жилища. Ситуация ухудшается с каждым годом: под воду уходить до 14 метров берега.

Эксперты считают, что процесс не остановить, так как изменилось русло реки.

Как мы писали ранее, сургутские власти рассказали, зачем закрыли центральную площадь. Подробнее о временных ограничениях — в нашем материале.