Какую социальную архитектуру предложили в Севастополе

Термином «социальный архитектор» уже скоро сложно будет кого-то удивить. Вроде как эта новая «профессия» должна в чём-то заменить политологию, а на прикладном уровне — призвана заместить политтехнологии, которые себя перестали оправдывать. Конструктором «социальной архитектуры», локомотивом в популяризации такого способа мыслить о себе и стране выступает ни много ни мало — Администрация Президента России, которая 5-6 августа провела в Севастополе первую в России научно-практическую конференцию «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение».

Представлял пока ещё концептуальное обоснование «социальной архитектуры» начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Стало быть, можно аккуратно назвать Александра Дмитриевича первым социальным архитектором современной России.

Политтехнологии остались в прошлом

Прежде всего нужно выяснить, что мы понимаем под социальной архитектурой, социальными проектами, начал свой рассказ перед севастопольской аудиторией Александр Харичев. Важно определиться: из каких элементов и частей состоит эта социальная архитектура, и что мы с ней дальше будем делать.

«Начиналось всё действительно, как сказал губернатор Севастополя, с политтехнологий и понимания, что это всё какое-то манипуляторство, скомпрометировавший себя некий термин. Это было первым обоснованием появления социальной архитектуры», — сказал Харичев.

Вторым обоснованием было то, что в последнюю предвыборную кампанию мы увидели, что работают уже не политические технологии, а социальные технологии. И когда мы подумали о социальных технологиях, то поняли, что смотрим слишком мелко и что социальная архитектура — это намного серьёзнее и больше, чем технологии. Поняв, что социальная архитектура — это целенаправленная деятельность, которая меняет социальную реальность, мы и предложили термин «социальная архитектура». Термин, конечно, нуждается в описании, наполнении смыслами и методологическим аппаратом.

Три уровня осмысления

Модель «социальной архитектуры» предполагает три уровня осмысления. Самый высокий — социальное моделирование. Это прогнозирование будущего.

Средний уровень — социальное проектирование. Он описывается социальными «мегапроектами» в нашей стране. Любой такой проект имеет целью актуализацию каких-то ценностей. Например, выставка «Россия», которая прошла на ВДНХ. Эту выставку мы задумали на фоне СВО, когда в обществе мы уловили рост депрессивных настроений. Этот социальный проект был нужен, чтобы актуализировать среди граждан ценности гордости за страну и уверенности в завтрашнем дне. Чисто ценностный проект, направленный на две ценности.

Есть большой социальный проект «Бессмертный полк». Для актуализации ценности исторической памяти лучше проекта сейчас нет.

И более практичный уровень — третий — это уровень социальных инициатив, практик. Это ответ на вызов, цель которого — решение конкретной проблемы. Например, социальный проект «Комфортная городская среда», который направлен на решение проблемы благоустройства наших городов. Или проект «На Севере — жить» в Мурманске. Это большой социальный проект, который превратился в комплексный проект развития территории Мурманской области. У него есть один главный показатель — это изменение миграционной политики. И они его добились. Впервые за 35 лет в Мурманской области количество приехавших туда жить превысило количество уехавших из региона. Это очень серьёзно.

Таких социальных проектов может быть много. Они могут быть маленькими, большими, в масштабах региона или всей страны. Но задача — решить конкретную социальную проблему.

Актуальная социология

Образ будущего Александр Харичев предложил исследовать, опираясь на данные социологического исследования, которое проводилось специально для «социальной архитектуры».

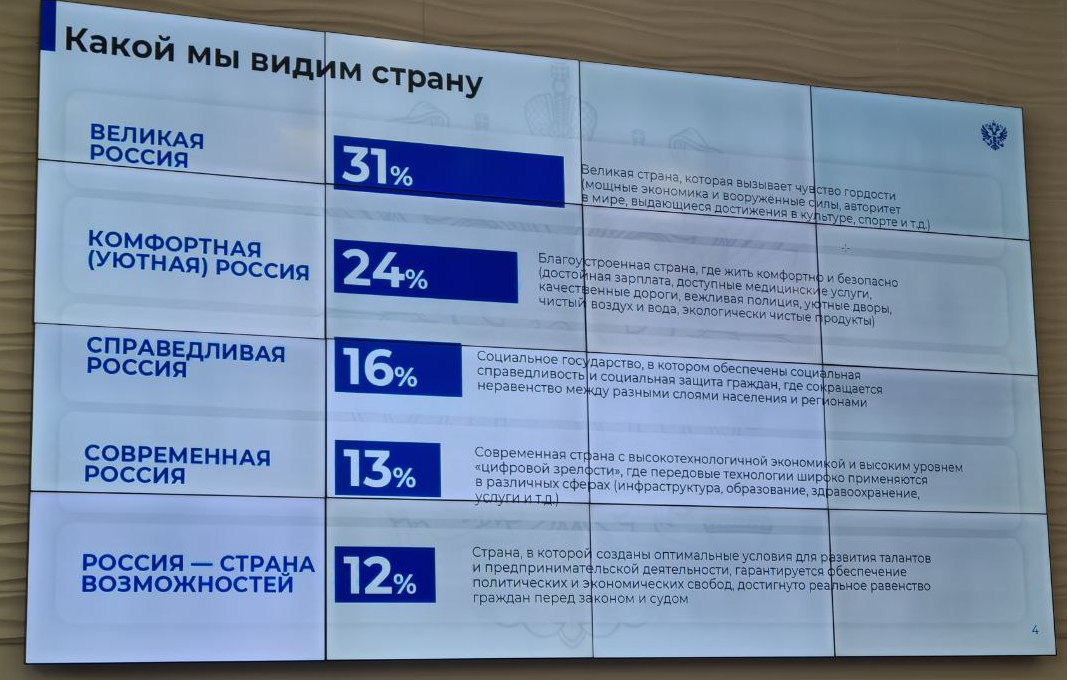

Выяснили, что самая большая группа в 31% респондентов (число сторонников возросло за время СВО на 3%) хочет видеть Россию будущего — великой страной, которая вызывает чувство гордости. Эту группу назвали — «патриоты». Для них главное — это гордиться страной, и главное чувство, которое вызывает страна, — гордость.

Вторая по численности группа — это почти четверть населения страны, 24% — это люди, которые хотели бы жить в условно комфортной стране. Чтобы было нормальное образование, здравоохранение, чистые подъезды, не было пробок, были экологически чистые продукты, вежливые полицейские, достойные зарплаты. Хорошо, стабильно и уверенно.

Третья группа — 16%, в ней так же, как и в первой, есть рождённые в Советском Союзе, а есть и молодые люди. В основном — это люди, которые не удовлетворены своим материальным положением. И они считают, что мир устроен крайне несправедливо.

«Так вот, в основном — это люди, которые живут бедно, которые считают, что мир устроен несправедливо, им важно, чтобы была социальная защита, чтобы было, как в Советском Союзе — от каждого по потребностям, каждому поровну, они хотят, чтобы было, как было раньше», — говорит Харичев.

Но есть среди них и молодые, которые не всегда могут понять, почему они в одной ситуации были звездой, а в другой — не звездой, говорит Александр Дмитриевич. Им сложно понять, что, имея амбиции и переехав из Костромы в Москву, всегда будет тот, кто проиграет. Потому что мест в Москве на такие амбиции 100, а приехало 10 тысяч.

«Но каждый считает, что он молодец, значит, кто-то виноват. Или власть виновата, что социальный лифт закупорила, или ещё что-то. Так вот, оказалось, что молодые люди, которые не удовлетворены своим положением и у которых большие нереализованные амбиции, — это люди, которые на 90% формируют группу тех, кого мы называли „навальнистами”», — говорит Александр Харичев.

Следующая группа — 13%, на которой, по большому счёту, страна держится — это прогрессисты. Они считают, что Россия должна быть современной прогрессивной страной, развивающейся. Они хотят жить в умных домах, добираться от Владивостока до Москвы за три часа. Как говорят социальные психологи, если эта группа будет больше 20%, то социальную систему разорвёт вдребезги, а если меньше 10% — то будет застой. Идеальный вариант для этой группы — 15-16% населения.

И последняя группа — 12%, условно либерально-демократическая. Для них важно, чтобы была свобода, чтобы были возможности для реализации себя в своей стране.

…и про демографию

Учитывая проблемы демографии в России, Александр Харичев привёл позитивный пример борьбы с этой проблемой.

Есть три инструмента: 1 — агитация и пропаганда семейных ценностей; 2 — вопрос физического здоровья; 3 — мотивация. Есть, конечно, ещё и жилищная проблема, а также проблема, чтобы, пока мама работает, дети были пристроены. Это серьёзные ограничители.

Далее Александр Харичев поделился опытом одного из регионов:

«Те, у кого нет детей, — это люди, которые по каким-то идеологическим или физиологическим причинам не могут иметь детей. И заставить такие семьи родить ребёнка крайне сложно. Тем семьям, у кого есть один ребёнок, нужно помочь. А тем, у кого два ребёнка, нужно помочь, но чуть-чуть. С теми, у кого три ребенка, — вообще легко, они намного проще родят четвёртого ребёнка. Надо заниматься не теми, у кого нет детей, а теми, у кого один и два ребёнка. Это абсолютно верный подход. Речь о том, что в любом социальном проекте нужен научный анализ».

Подытоживая программный материал первой в стране конференции по «социальной архитектуре», нельзя не сказать, что совсем скоро ведущие вузы страны начнут готовить социальных архитекторов внутри тех своих образовательных программ, которые нацелены на изучение политических и социальных наук.

Павел Истомин

Фото и видео — Егор Кулик

Ниже предлагаем полное выступление Александра Харичева, а также главные тезисы, заявленные в рамках конференции от главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова.