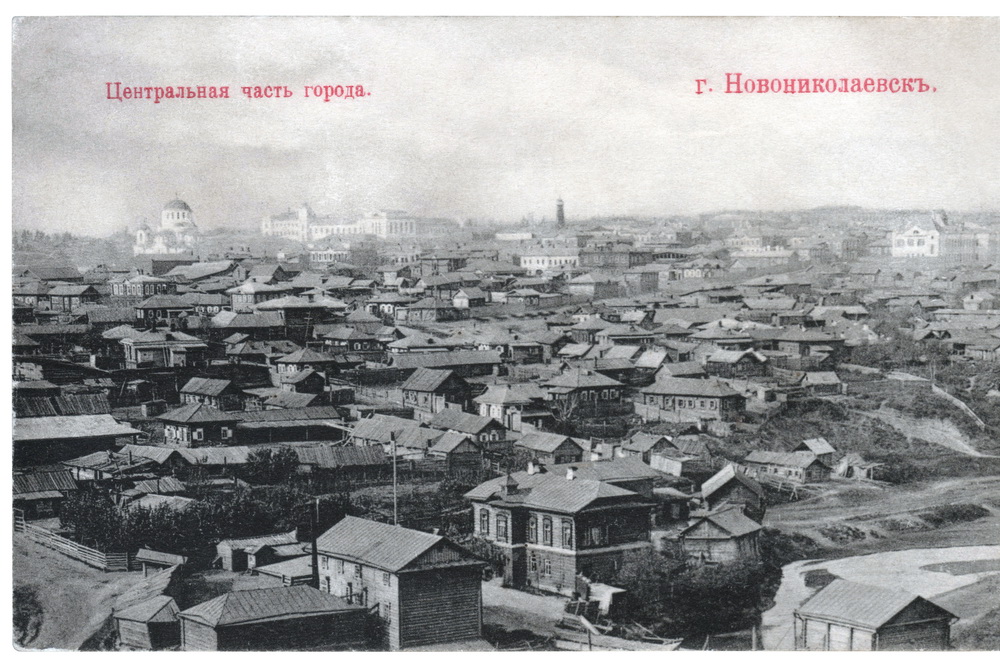

Пионер из царства теней: первому новосибирскому кинотеатру — 117 лет

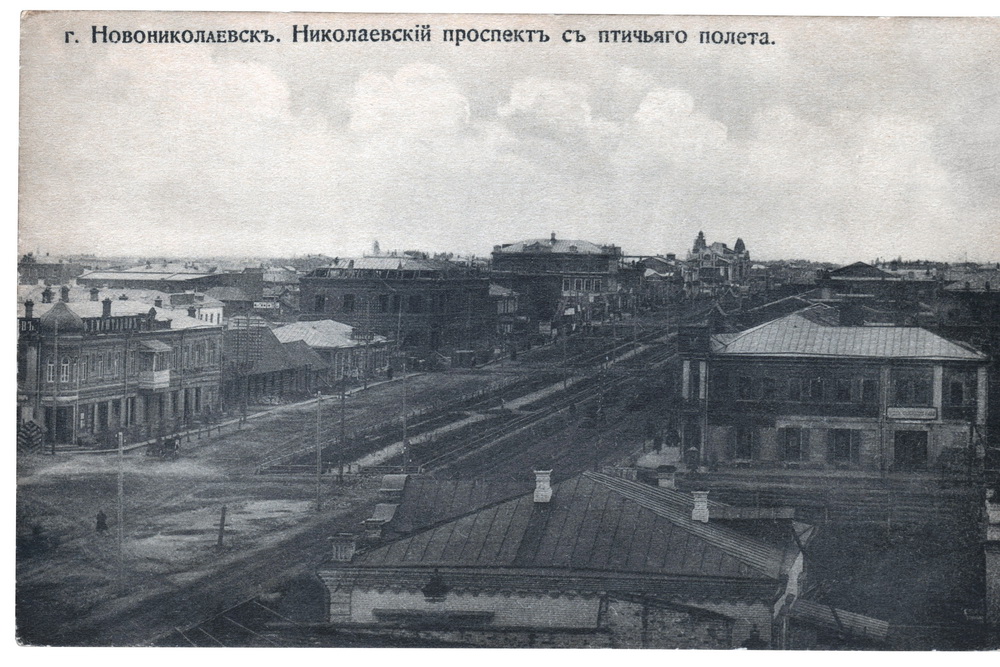

15 августа 1908 года на центральной площади Ново-Николаевска — Новобазарной (ныне это площадь Ленина в Новосибирске) — открылся первый в нашем городе кинотеатр. Именно стационарный, а не передвижной, как до этого. У киноаппарата встал Федот Фадеевич Махотин. Он был первым в Новосибирске кинопрокатчиком, первым кинохроникёром и, возможно, изобретателем рекламных многоходовок. Но это не точно. А вот что точно, так это то, что именно Махотин вдохновлял создателей киножурнала «Сибирь на экране», который начали снимать в конце 1920-х годов. Даже своим названием выпуски Западно-Сибирской студии кинохроники обязаны Федоту Фадеевичу, чьи плёнки с 1914 года выходили с шапкой «Ново-Николаевск на экране». Последующим поколениям новосибирских кинематографистов работать без оглядки на Махотина было просто невозможно.

Циркач — так что же?

«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» — эту фразу приписывают Владимиру Ильичу Ленину. И часто ещё и с фейковым началом и фейковой же концовкой: «Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас является кино и цирк». Ничего такого ни про кино, ни про цирк Ленин не говорил. Мысль о главенствующей роли кино на самом деле принадлежит наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому, но не об этом речь. Речь о том, что цирковой администратор Федот Махотин всё это прекрасно понимал — без Ленина и без Луначарского. Нужно сказать, что циркачи вообще одними из первых осознали, что будущее за кинематографом и активно стали включать зрелищные ролики в цирковые представления — на первых порах в качестве прекрасного дополнения к основной программе. Ставку на кино сделал и Федот Махотин, управляющий известного гастролирующего «Цирка-зверинца Ф. Эйгуса».

В Ново-Николаевском посёлке Махотин крутил кино уже в 1896 году во время гастролей его цирковой труппы по Сибири — всего через год после того, как Луи и Огюст Люмьеры запатентовали свой первый аппарат для получения движущегося изображения. В этом Махотин был вообще одним из первых в Сибири, наряду с неким Маржецким, который примерно в это же время проводил сеансы в Красноярске и Иркутске.

Кинематографический аппарат Махотин купил в том же 1896 году на Всемирной выставке в Нижнем Новгороде, где представитель фирмы «Люмьер» Шарль Омон демонстрировал ставшую потом легендой ленту «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Стоит ли говорить, какое впечатление производила картина на публику? Конечно, стоит! На одном из киносеансов, организованном Шарлем Омоном в Нижнем Новгороде в 1896 году, возможно, на том же самом, что и Федот Махотин, побывал Максим Горький, а своими впечатлениями от увиденного он поделился с читателями в газете «Нижегородский листок», начав свою статью словами: «Вчера я побывал в царстве теней».

«...Вдруг что-то щёлкает, всё исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока», — писал ошарашенный зрелищем классик.

Движущиеся картинки на неискушённую пока ещё публику производили невероятный эффект. Пионерам киноиндустрии нужно было ковать железо.

Первый в мире, второй в Сибири

Весной 1908 года на Новобазарной площади за мясными рядами обосновался «Цирк-зверинец Ф. Эйгуса» — это в районе южного крыла современного здания театра оперы и балета. Махотин всё так же крутил ручку кинопроектора — в промежутках между номерами со зверями. И тут в аппарате что-то щёлкнуло. Или это что-то щёлкнуло в голове у Федота Федеевича, и Махотин решает покончить с кочевой жизнью бродячего артиста, завязывать с цирком и полностью посвятить себя великому искусству кино.

Цирк уехал, а Махотин остался. Он остался в Ново-Николаевске, выкупил там же на Новобазарной площади (но чуть поближе к Николаевскому — Красному — проспекту) склад с прилегающим к нему участком и принялся за его внешнее облагораживание и внутреннюю перестройку.

Махотин разгораживает склад на две неравные части: в меньшей устраивает закуток для кассы и ожидания, в большей расставляет длинные скамейки и пару рядов стульев перед будкой с проектором. На бывшем складском помещении, в которое теперь могло поместиться больше сотни кинозрителей, появляется вывеска «Театр-синематограф Ф. Ф. Махотина».

Это был настоящий фурор! Огромные очереди в центре города не исчезали несколько месяцев, но выстраивались они не за мясом или какими-то другими продуктами сельскохозяйственного производства, которые предлагали на Новобазарной крестьяне окрестных деревень, а за киноискусством.

На следующий день после открытия заведения Махотина в газете «Обь» писали так: «Синематограф Люмьера 15 августа при большом стечении публики в первый раз был демонстрирован. За теснотой помещения <...> среди посетителей происходила чуть ли не давка».

Ни теснота, ни давка, ни дороговизна билетов, стоимость которых доходила до 50 копеек (при стоимости фунта — 400 граммов — ржаного хлеба в 2 копейки) обывателя не смущали. Удовольствие от наслаждения невиданным зрелищем было дороже.

Махотин крутил и русские картины — «Смерть Иоанна Грозного», «Воскресенье», «Даму с собачкой», «Макбет», «Отелло», — и заграничные, которых в репертуаре, конечно, было большинство.

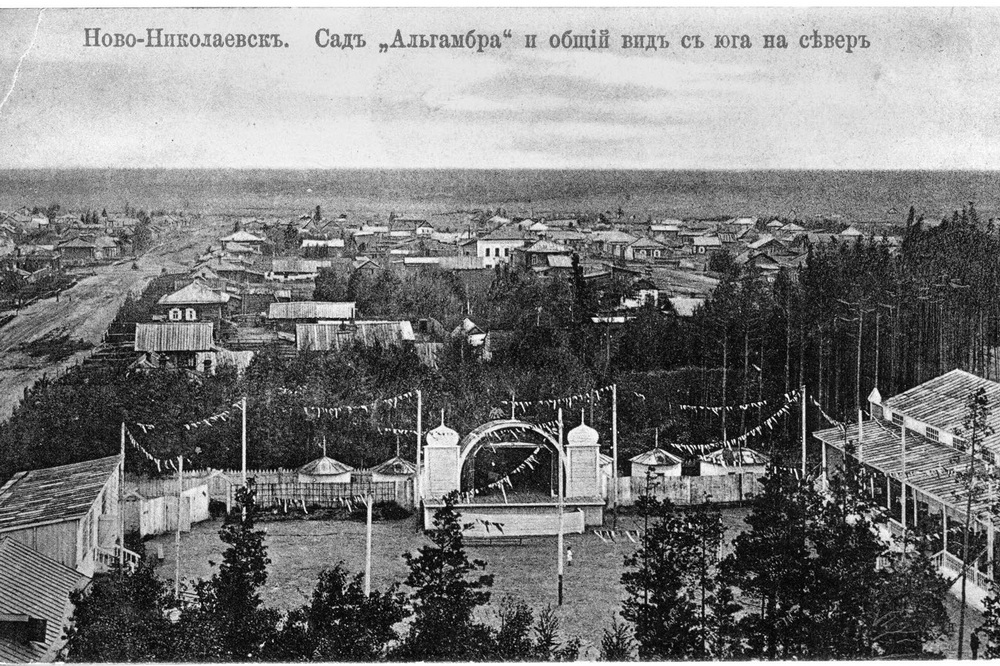

Вскоре один за другим — предприниматели быстро разобрались, что к чему — в Ново-Николаевске стали появляться и другие кинотеатры: «Луна»«, «Одеон», «Фарс», «Миньон», «Диана», «Гигант», «Москва», «Иллюзион», «Заря» и «Модерн». Кино крутили в залах Железнодорожного и Коммерческого клубов, в летних театрах садов «Альгамбра» и «Сосновка». Но ни один из кинопрокатчиков так и не стал в полной мере конкурентом Махотину.

9 января 1910 года газета «Сибирский коммерсант» писала: «Беспристрастность заставляет сказать, что интересен и хорош только один электро-синематограф Ф. Ф. Махотина. Здесь демонстрируются новые картины, здесь хороший аппарат, здесь удобное помещение».

Федот Фадеевич постоянно расширял арендуемый земельный участок, перестраивал само здание и увеличивал зрительный зал.

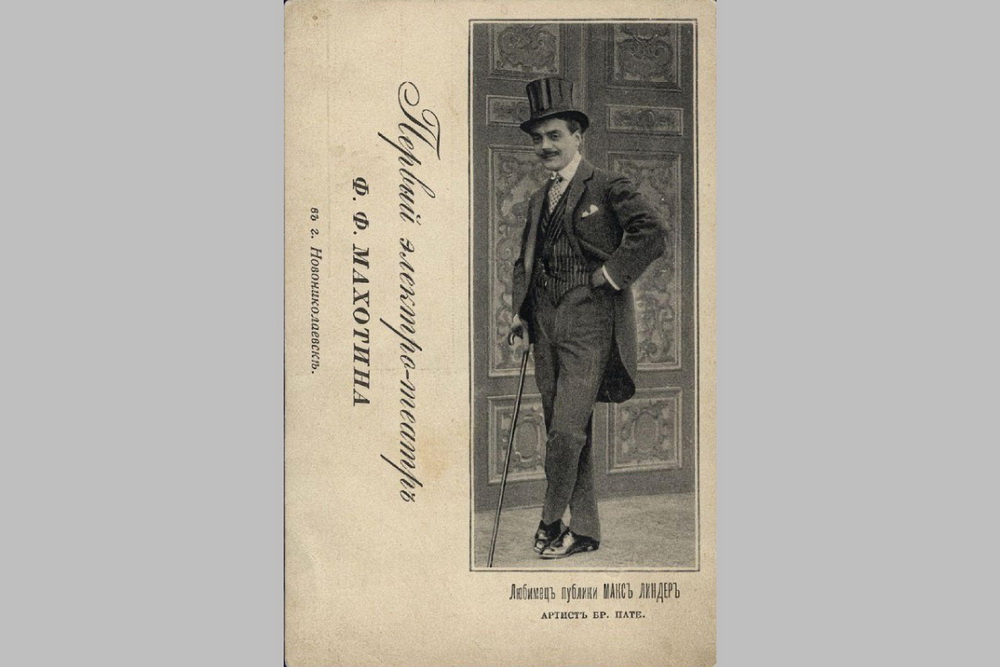

Провёл телефон и освещение, устроил фойе с буфетом. Был даже ватерклозет — настоящая роскошь для дореволюционного провинциального городка. Махотин первым сделал в зале наклонный пол, ввёл нумерацию кресел, печатал и раздавал аннотации к фильмам, а потом и открытки со звёздами кино, например, с изображением суперпопулярного французского комика Макса Линдера.

И, наконец, Федот Федеевич установил в своём кинотеатре второй проектор, и это уже было почти на грани фантастики. Дело в том, что теперь, например, такой фильм, как «Каторжник» по роману Гюго «Отверженные» (он шёл 90 минут), можно было давать без пауз между частями: не нужно было тратить время на перезарядку, следующую часть можно было запускать со второго аппарата, сразу после того, как заканчивался предыдущий ролик. И публика это ценила и хранила верность любимому кинопрокатчику.

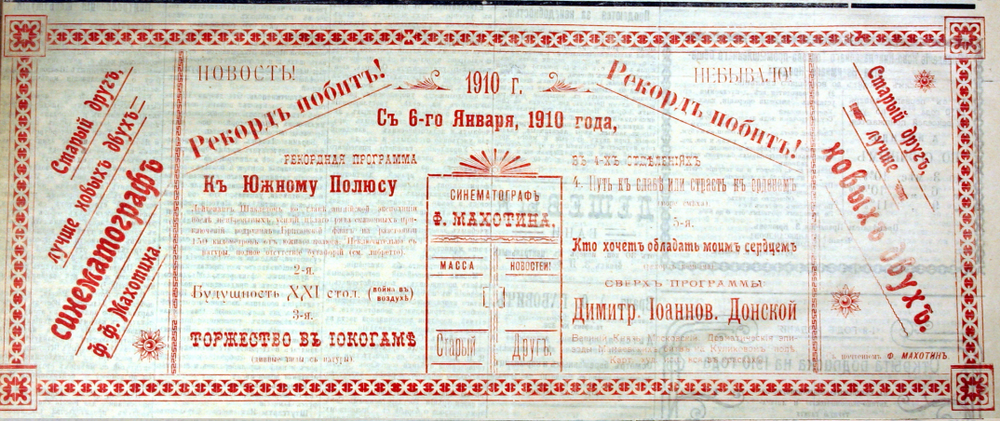

Кроме того, Махотин знал толк в печатной рекламе и прекрасно понимал, как работает «многоходовка». Так, например, он из номера в номер давал в газете одно объявление: «Старый друг лучше новых двух». И ни слова больше. А потом оказывалось, что в электротеатре-синематографе Ф. Ф. Махотина выходит новая картина.

Но в рамках существующего кинопроизводства Махотину скоро становится тесно, и Федот Фадеевич решает сделать ход конём.

Ново-Николаевск на экране

1 февраля 1913 года на Новобазарной площади у кинотеатра Махотина опять происходило столпотворение. Анонс кричал «Спешите видеть!» — и народ спешил. На этот раз публика жаждала видеть на экране не купание в реке Сене, не прогулки слонов в Индии и даже не заявленные в программе трагедию «Чёрный канцлер» и комедию «Война ХХ века», а нечто обещанное сверх программы: самих себя и свою повседневность. Вот такой возможности у них точно ещё никогда не было.

В январе 1913 года Федот Махотин снял первую в истории нашего города хронику: виды Ново-Николаевска и крестный ход. Рецензия столичных экспертов ждать себя не заставила — «Вестник кинематографии» отозвался моментально: «Первая кинематографическая картина местной работы имела большой отклик у публики <...> Вместо набившей оскомину иностранщины перед взором обывателя на экране промелькнули знакомые уголки родного города, оживлённые праздничным движением. Владельцы томских театров заинтересовавшись картиной, обратились к Махотину с просьбой о прокате, но последний, признавая оплошности, которые он в будущем надеется устранить, отказал».

Вторую серию «Видов города Ново-Николаевска» Махотин снимет сразу же, в феврале 1913 года. Потом были «Новониколаевские торжества Дома Романовых», «Масленица в Ново-Николаевске», «Прогулка от Ново-Николаевска до Берска» (слово «Бердск» тогда писали именно так)

С весны 1914 года Махотин снимает свою хронику уже регулярно. Выпуски с шапкой «Ново-Николаевск на экране» он демонстрирует не реже двух раз в месяц, — обычно по два сюжета сразу: «Путешественник вокруг света Фердинанд Лейбвиц в Ново-Николаевске» и «Похороны первого городского старосты Ивана Сурикова», «Пребывание в Ново-Николаевске московского митрополита Макария» и «Путешественная прогулка на пароходе Гуллет», «Полёты авиатора Седова на Фармане» и «Бега и скачки с ипподрома».

Уже по одним только этим названиям понятно, что Федот Фадеевич становится настоящим кинолетописцем нашего города.

И тут начинается Первая мировая война, а вместе с ней и проблемы с киноплёнкой, которую нигде, кроме как за границей больше не достать. Но Махотин её достаёт и продолжает выдавать зрителю по два-три выпуска кинохроники в год: «Торжественное молебствование о ниспослании побед русскому воинству», «Манифестация в ознаменование взятия Львова и Галича», «Торжественный парад 41-го сибирского полка», «Сбор белья в пользу воинов», «Торжественная закладка Дома инвалидов». Да! И закладку здания, известного нам сегодня как Дом офицеров на Красном проспекте, Федот Фадеевич тоже, оказывается, снимал.

Последним, что Махотину удалось снять до октября 1917 года, была лента «Великий праздник революции в Ново-Николаевске». Это был так называемый Праздник Свободы, который прошёл 27 марта 1917 года в ознаменование Февральской революции.

Центральным же событием этого праздника стало шествие полков местного гарнизона и разных общественных организаций по Николаевскому, ныне Красному, проспекту.

И вполне возможно, очень даже может быть, что именно во время этого шествия 27 марта 1917 года и был сделан тот самый снимок, благодаря которому мы знаем, как именно выглядел синематограф Ф. Ф. Махотина. А может быть, и нет, шествий и манифестаций весной 1917 года было много.

Вернее, снимков было несколько. Они, вероятно, сделаны разными людьми с разных ракурсов, но, вполне возможно, в один и тот же день. Благодаря одному из них, кстати, мы знаем, что махотинский кинотеатр находился не на краю Театрального сквера, то есть не совсем на том месте, где установлен памятник ему в виде нагромождения коробок с киноплёнками, а фактически на месте современной мэрии Новосибирска, напротив краеведческого музея, тогдашнего Городского торгового корпуса, которого в момент основания электротеатра-синематографа ещё не существовало.

Но мы говорим об известном снимке, где множество людей сидят на крыше махотинского кинотеатра. Но они там, конечно, не потому, что оттуда они каким-то образом смотрят кино. Нет, туда они забрались, чтобы наблюдать масштабное праздничное шествие. И по одной из версий, там, среди тех, кто на козырьке, — сам Федот Фадеевич Махотин с кинокамерой на треноге...

Кстати, ни одной фотографии Махотина история не сохранила. Как не сохранилось и ни одной его киноплёнки. Во всяком случае ни одной из них пока не найдено.

Пионер новосибирского кинодела умер в 1923 году, когда ему было 53 года. И он всего один год не дожил до съёмок первой в Сибири игровой картины «Красный газ», которую постигла та же участь, что и плёнки Махотина. Но об этом — в следующий раз.