Как воронежцы строили флот Петра I под страхом смерти

В 325-й юбилей спуска на воду «Апостола Петра» и «Гото Предестинации» рассказываем, в каких трудах и муках рождались петровские корабли

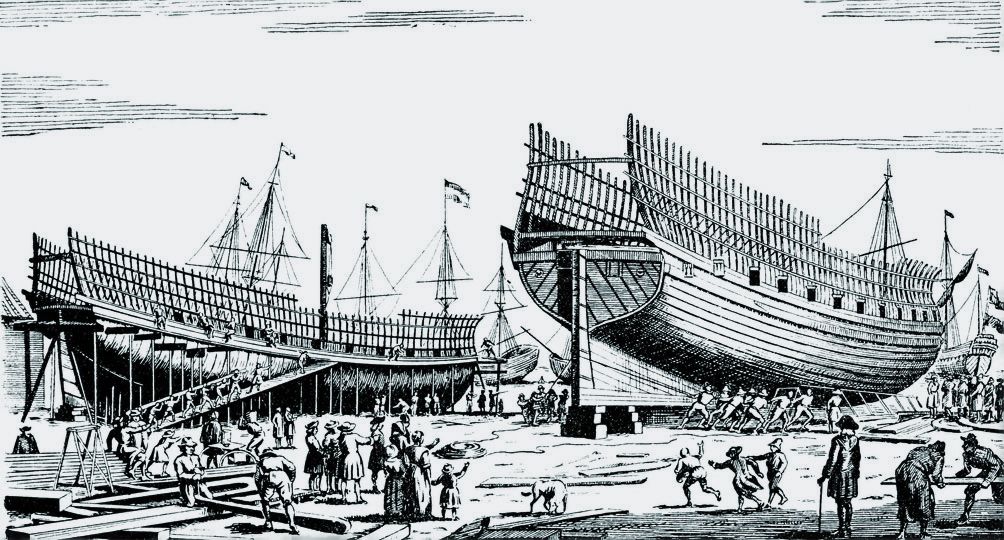

26 и 27 апреля 1700 года — ровно 325 лет назад — с воронежской верфи сошли 36-пушечный корабль «Апостол Пётр» и 58-пушечный «Гото Предестинация». Предлагаем вам совершить экскурсию в прошлое и посмотреть, каких сил стоило русскому народу строительство красавцев кораблей.

Шатёр с баней

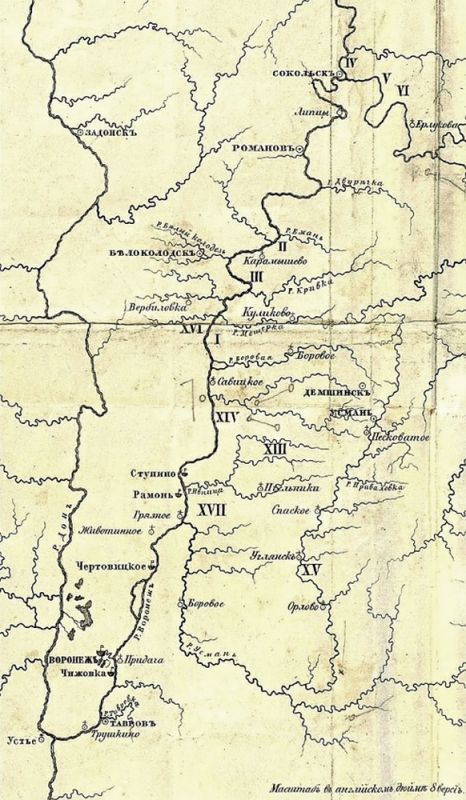

После первого неудачного похода на Азов, состоявшегося в 1695 году, перед Петром I встала необходимость создания флота для противодействия турецкому. 29 февраля 1696 года русский царь прибыл в Воронеж. Река и холмы, поросшие лесом, стали территорией великих дел.

За три дня до государя в Воронеже оказался дворовый человек Лукьян Верещагин: его задачей было приготовить царские покои. Ими стал двор подьячего Игната Маторина на берегу реки Воронеж «подле Стрелецкого лоску». Лоск — это овраг, лощина. Стрелецким лоском назывался район под воронежской крепостью, в котором жили стрельцы, охранявшие её. Крепость находилась там, где сейчас стоит главный корпус ВГУ. Память о её защитниках сохранена в названии улицы вдоль всего лоска — Большая Стрелецкая.

«Государев шатёр» — так громко назывались две горницы с сенями и крыльцом. Горницы были обиты полотном и «вылевкашены левкасом» (покрыты грунтом из мела и клея), в одной из них была печь. Ещё в распоряжении Петра оказалась баня «с двумя окошками красными, с окончины стеклянными и с печью образчатою». Так что на пересечении современных Большой Стрелецкой и Софьи Перовской жил государь три века назад весьма скромно.

Позже ему срубили дом на острове (где теперь этот остров, читайте здесь), прямо рядом с верфью. Говорили, Пётр не любил терять время: проснулся - и сразу за работу!

Работа закипела

Причём немыслимыми темпами. Из московского села Преображенского в Воронеж присылали доски и канаты (пиловальная мельница из-за этого работала и днём, и ночью), с частных заводов — железо. Из Тульского уезда везли ясеневый и вязовый лес для галерных вёсел — 3 тысячи стволов.

Дорога от Москвы до Воронежа впервые была такой оживленной: по ней беспрестанно шли подводы (повозки) с будущими моряками, работниками и грузами. Капитанам был дан приказ «смотреть за солдатами, чтоб от них дуровства не было. Дорогою много они дуровали».

Подвод для перевозки такого количества грузов, конечно же, не хватало, и обязанность перевозки пала на окрестных жителей. По весенней распутице это было нелегко, люди часто бросали гружёные повозки на дороге и сбегали.

Природа тоже была не на стороне царя: в марте лили сильнейшие дожди, потом наступила стужа. В апреле начались лесные пожары, от которых «делу чинилось великое порушение». В указе царя от 26 апреля предписывалось из села Орлово прислать «добра человека из дворян», а с ним ещё 20 человек «чину пристойного» гасить зажжённые леса и охранять остальные от поджогов. Некоторые историки полагают, что пожары эти были не случайными.

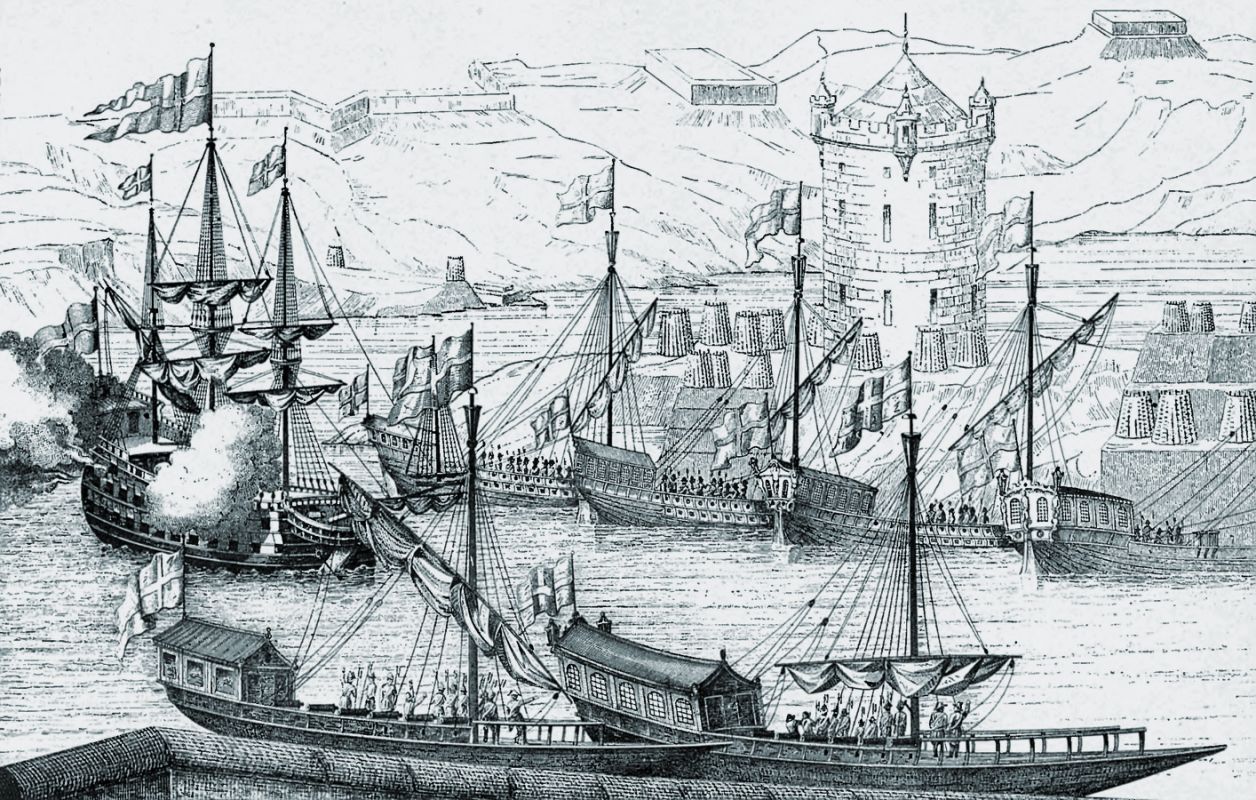

Второй поход на Азов

Несмотря на препятствия, работа шла не только «без мешкоты», но и «с поспешением». Уже 2 апреля 1696 года на воду с церемонией были спущены три галеры: «Принципиум», «Св. Марк» и «Св. Матвей». А 7 апреля погода снова «дала жару», вернее, холоду: выпал снег и наступила стужа. Правда, продлилось это всего несколько дней — накануне Пасхи потеплело.

На Пасху «государь слушал заутреню в соборной церкви», — читаем в документальных источниках. Соборная церковь — это Успенский мужской монастырь, который теперь мы знаем как Успенский Адмиралтейский храм на Адмиралтейской площади. По легенде, царь Пётр даже пел в нём на клиросе.

26 апреля был спущен на воду «Апостол Пётр» с 36 пушками и 125 матросами на борту. Корабль был недостроенным, и достраивали его на ходу по пути в Азов. Для этого следом за ним шли пять стругов (парусно-гребное судно) с «лесными припасами».

На третий день пути на «Апостоле» огласили царский указ о морской провизии. В день на человека полагалось две чарки вина, чарка сбитня и уксусу, сухари, крупа, толокно, соль, ветчина, в постные дни рыба.

Спустя неделю на Азов двинулись восемь галер под начальством командира «Принципиума» Петра Алексеева: под таким именем государь командовал походом. Письма друзьям в тот период он подписывал: «Бомбардир Piter».

Вслед за царём выдвинулся его ближайший соратник Франц Лефорт. Он болел всю зиму и всю весну, еле добрался из Москвы в Воронеж, и, чтобы не подвергать его здоровье опасности, царь приказал сделать для него особый струг «с брусяною светлицей и такой же мыльнею», с окнами и печами.

В течение двух недель из Воронежа на Азов отправились ещё 15 галер и 4 брандера (судно с легковоспламеняющимися или взрывчатыми веществами для поджога или подрыва судов противника). Следом шли струги с грузами: три — с лесом, один — с канатами, один — с пушками. А шесть — с вином и сбитнем!

С кого рубль, с кого голова

Пётр, пока плыл, составил 15 правил, которые были объявлены на галерах. Судам в пути полагалось держаться соединённо, пользоваться особыми условными знаками — пушечными выстрелами, барабанным боем, поднятием флагов различных цветов. За недолжное исполнение правил били рублём. Например, за остановку на якоре далеко друг от друга был штраф в 1 рубль, за несоблюдение «своего места в ходу» — 4 рубля. За оставление товарища в бою или неготовность к бою полагалась смертная казнь.

В Азовское море флот вышел 27 мая в сильнейший шторм. В одном судовом журнале сохранилась запись: «Была погода великая, и в ночи також была погода великая». Но русский флот победил сначала непогоду, а потом и неприятеля. 19 июля Азов был взят.

Тяготы народные

Для дальнейших морских завоеваний требовался флот посерьёзнее. «Морским судам быть!» — решил Пётр I, и Воронеж снова стал чуть ли не самым оживлённым местом России. Со всей страны сюда ехали плотники, столяры, кузнецы, резчики.

Денег на постройку флота такой мощности у правительства не было, поэтому были созданы товарищества из светских и духовных лиц — кумпанства, каждому из которых вменялось в обязанность не только построить корабль, но и снарядить его. Кумпанства бремя новых расходов тут же переложили на своих крестьян. Царь закручивал гайки, народ стонал.

28 декабря 1696 года вышел указ, касающийся… пил. Основным рабочим инструментом в те времена был топор, при работе которым четверть древесины отправлялась в отходы. Теперь же адмиралтейство требовало использовать при постройке судов пилы, которые экономили и древесину, и рабочее время. Закупались пилы аж в Швеции, и, поскольку указ гласил, что суда, построенные из тёсаного, а не из пильного леса, приниматься не будут, ещё и пеня будет положена, мужики были вынуждены добровольно-принудительно покупать новый инструмент.

Лес теперь рубили в Усманском уезде, волоком тащили до Ступино, а оттуда переправляли по реке в Воронеж. В ноябре 1697-го лодки с лесом замёрзли во льду, в декабре послали рабочих вырубать их. Это заняло много времени — народ сбегал.

С марта 1697-го с Воронежского уезда требовалось присылать на корабельные работы всё больше и больше народа: сначала 600 человек, потом 1 500, затем ещё 1 000… Люди должны были иметь при себе инструменты, лошадей и корм для них. Народ — бежал. Беглецов искали, ловили, били, сажали в тюрьмы их жён и детей. Массовость побегов можно оценить по следующим цифрам: весной 1698 года на верфях работало 2 258 человек, к августу не набиралось даже 200...

Людей стали набирать в Калуге, Туле, Коломне, Рязани, Ряжске, Данкове, Лебедяни, Ефремове. Воеводы писали, что «всяких чинов служилые и жилецкие люди, покинув свои земли и угодья, не хотя его, Великаго Государя, службы служить, и податей платить, и у строения морских судов, и у лесной работы, и в кормщиках, и в гребцах, и у сгонки на плотах быть, бегут на Яик и Хопёр». Много народа бежало также вниз по Дону — казаки охотно принимали Воронежский край пустел.

Всё не слава богу

Трудности для кораблестроения создавала и природа. Так, построенные корабли не всегда могли тут же спустить на воду: в реке образовывался «перекат от наносного песку, который предстояло ещё вычистить». Землечерпалок тогда придумано не было, поэтому единственными средствами для расчистки служили багры — эдакая система грабель, разрыхлявшая песок, который тут же уносился течением. Реку заносило напротив Стрелецкого Лоска, где жил царь, под Чижовкой её вообще переезжали на телегах. Река Воронеж была судоходна только во время весеннего разлива.

1 апреля 1698 года Пётр издал указ: очистить реки Воронеж и Дон до Азова. На работы взять людей, живущих по берегам этих рек.

Из назначенной на очистку тысячи человек часть сбежала, часть оказалась занята на других работах. Поэтому только в ноябре начали бороться с завалами, наносами, расчищать узкие места рек, сечь нагнутые деревья. Явилось 800 человек...

Тормозили кораблестроение и эпидемии. «Истинно, государь мой, куда ни поедешь, везде мостом лежат», — доносили генералу Апраксину летом 1700 года. Повальная болезнь — горячка — выкосила на верфях огромное количество народа, лишив судостроительную отрасль рабочих рук. Апраксин просил государя присылать работников с Украины, мол, жителям тех земель проще переносить воронежский климат. Сохранившиеся документы упоминают просьбы только о прибавке плотников — самых нужных людей на тот момент. «Мне не без печали слыша о таком Божием гневе уже третий год, но буди в том воля, кто всем владеет», — писал Пётр I Апраксину на его отчаянные сообщения «зело много померло, такожде и больных множество...».

Короткий разговор

А тут ещё иностранцы, у которых заканчивался срок найма, засобирались домой. Но корабли-то достроены не были! В июне 1698 года последовало распоряжение оцепить Воронеж заставами. Под страхом смертной казни запрещалось «подряжаться в подводы» и продавать лошадей.

Вообще приказы того времени часто сопровождались припиской выполнять всё «под угрозой всякого разорения и смертной казни за оплошку и нерадение».

Смертной казнью пугали не только на суше. Принятый на службу вице-адмиралом норвежец Корнелиус Крюйс составил устав из 63 статей, которому обязаны были подчиняться все поступавшие на морскую службу. Проступки влекли за собой в большинстве случаев смертную казнь. Более мягким наказанием было отсечение руки или пригвождение её к мачте. Также провинившегося проволакивали под кораблём, купали с райны (бросали с высоты с грузом на ногах в воду), били у мачты, сажали в «железа» (сковывали руки и ноги).

От Европы до «Гото Предестинации»

В 1697 — 1698 годах Пётр I путешествовал по Европе. В Голландии он сразу направился в центр кораблестроения — город Саардам, где ознакомился с верфями и поработал на них топором. А в Амстердаме русского царя вообще зачислили на верфь Ост-Индской компании. Когда фрегат, над сооружением которого в числе прочих трудился и российский государь, был спущен на воду, ученикам дали свидетельства об овладении мастерством. Аттестат гласил, что Пётр Михайлов «был прилежным и разумным плотником», научился выполнять различные операции кораблестроителя, а также изучил «корабельную архитектуру и черчение планов столь основательно, сколько сами разумеем».

С этими знаниями Пётр I вернулся в Россию и тут же их применил: 19 ноября 1698 года заложил на верфи в Воронеже 58-пушечный корабль «Гото Предестинация» («Божье Провидение»). Его киль имел уникальную для того времени конструкцию, способную предотвратить течь в корпусе корабля при ударе о грунт.

Корабль был готов к началу апреля 1700 года. В реке в это время был низкий уровень воды и потому торжественный спуск «Предестинации» задержался. Состоялся он 27 апреля — ровно 325 год назад. Из Москвы прибыли на церемонию сын Петра I царевич Алексей, сестра Наталья, бояре, иностранцы.

По словам голландского путешественника Корнелия де Бруина, отделка кают поражала роскошью — они были покрыты ореховым деревом. Корма корабля была украшена скульптурными изображениями и богатой резной работой, которая являлась обязательной принадлежностью всех судов того времени. За выполнение такой работы резные мастера брали по 150 рублей с корабля.

Сам Пётр I оценивал построенный им корабль как «…весьма красивый, зело изряден пропорцией, изрядного художества и зело размером добрым состроенный».

Память

В 1705 году из-за того, что река Воронеж ещё больше обмелела, строительство кораблей было перенесено в Тавров. Корабельная эра нашего города закончилась. В общей сложности государь провёл здесь 500 дней, последний визит состоялся в 1722 году.

Гений Петра победил сопротивление и природы, и народа: Россия стала морской державой.

В память о царе-реформаторе и его делах у нас есть и Петровская набережная, и Петровский сквер, и памятник, и копия «Гото Предестинации». Только простым русским мужикам, чьими трудами, лишениями, потом, кровью и смертями создавался русский флот, памятников нет. Пусть хотя бы будет память. Вечная память.

КСТАТИ

В 1860 году в Воронеже был торжественно открыт памятник царю-кораблестроителю. Во время войны немцы вывезли его на переплавку. Постановлением правительства РСФСР скульптура была восстановлена и заново открыта в 1956 году.

Торжественная церемония закладки копии «Гото Предестинации» состоялась на Павловском судостроительно-ремонтном заводе в 2011 году. Павловские мастера делали металлический низ корабля. Деревянный верх был изготовлен в Карелии на Петрозаводской судоверфи. Корпус разбирали на 58 секций, перевозили в Воронеж и снова собирали, но уже на плаву - на нижней металлической части. Её с помощью двух буксиров доставили за четыре дня по рекам Дон и Воронеж в Воронежское водохранилище 25 июля 2013 года. 27 июля 2014 года корабль был спущен на воду.

Пётр I строил корабль два года, современные работы длились три.

Сейчас красавица копия пришвартована в том самом месте, где три сотни лет назад зародился оригинал — близ Успенского Адмиралтейского храма. В корабле действует музей военно-морского флота.