«От «Сокольников» до «Парка» на метро»: как в Москве появилась подземка

В Москве еще в начале ХХ века ощущалась необходимость в метро — подземном транспорте, который связал бы разные районы разраставшегося города. Однако дальше планов — порой фантастических — дело не шло. Между тем метрополитен уже был привычным для лондонцев и парижан, входил в жизнь жителей Нью-Йорка, Берлина, Будапешта... Главным общественным транспортом в Белокаменной оставался трамвай. Но город разрастался — и наземного транспорта явно не хватало. И 15 мая 1935 года начало работу московское метро, которое и поныне остается одним из самых передовых в мире. Историю столичной подземки вспоминали «Известия».

Как строить подземку?

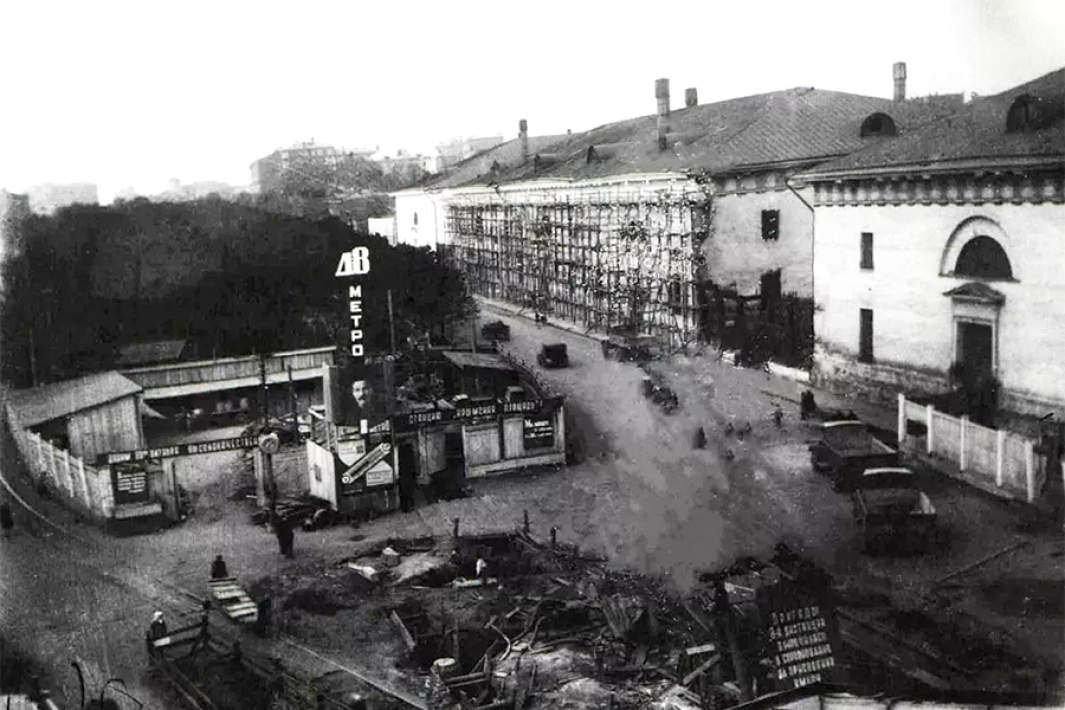

В 1930 году, когда первым секретарем Московского областного комитета партии «с особыми полномочиями» стал Лазарь Каганович, столица испытывала транспортный коллапс. Трамваев не хватало. Люди висели на подножках. Другие виды общественного транспорта развивались и вовсе медленно. Между тем население города превысило 4 млн человек, и Москва в то время не соответствовала представлениям о столице великой державы. В начале лета 1931 года Каганович предложил строить метро от Каланчевской площади (ныне Комсомольская) до будущего Дворца Советов (современная станция Кропоткинская). Кроме того, проложить линию через Арбат к Смоленскому рынку.

Начальником строительства назначили опытного инженера-железнодорожника Павла Ротерта. На разработку проекта ему дали три месяца. Изначально метро собирались строить «по берлинскому образцу» — с неглубокими тоннелями. Инженер Вениамин Маковский предложил более сложный, но и более надежный вариант — подземку глубокого заложения. Это потребовало новых технологий, особых геологических исследований. Ротерт выступал против этого варианта, считая его неэкономичным. Руководители же города после раздумий согласились с этим вариантом, который потом не раз корректировали.

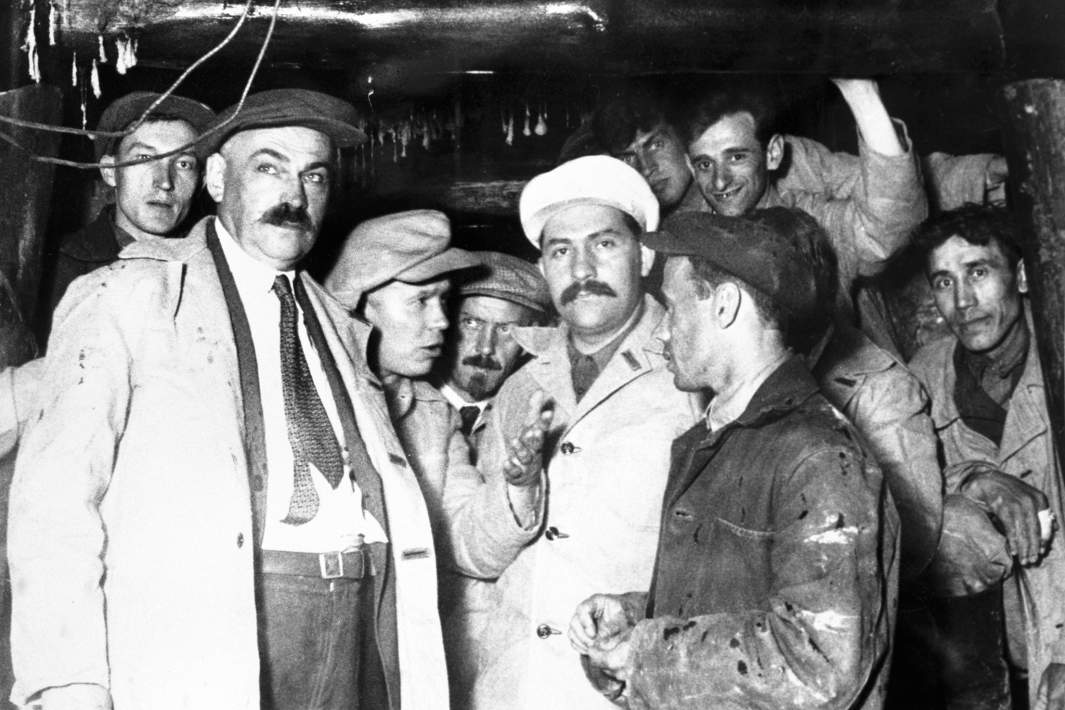

Но работа началась, пути назад не было. 10 декабря 1931 года во дворе дома 13 по улице Русаковской первая бригада рабочих начала земляные работы. Уже через несколько недель строительство развернулось по всему маршруту будущих первых линий. Каганович лично курировал строительство. Каждый день спускался в тоннели и Никита Хрущев, с 1935 года возглавлявший Московский горком партии большевиков.

Вся страна в то время знала незамысловатые афоризмы «вожаков», рождавшиеся во время встреч с метростроевцами, вроде незабываемого: «Строить так, чтобы не капало!» В газетах рассказывали и о героях стройки — совсем молодых, обаятельных. В них трудно было не увидеть счастливое коммунистическое будущее. Такой была двадцатилетняя Татьяна Федорова — сначала проходчица, потом — бригадир бетонщиков, наконец, бригадир стахановской комсомольско-молодежной бригады чеканщиков. Через четверть века она стала заместителем начальника Московского Метростроя, Героем Социалистического Труда.

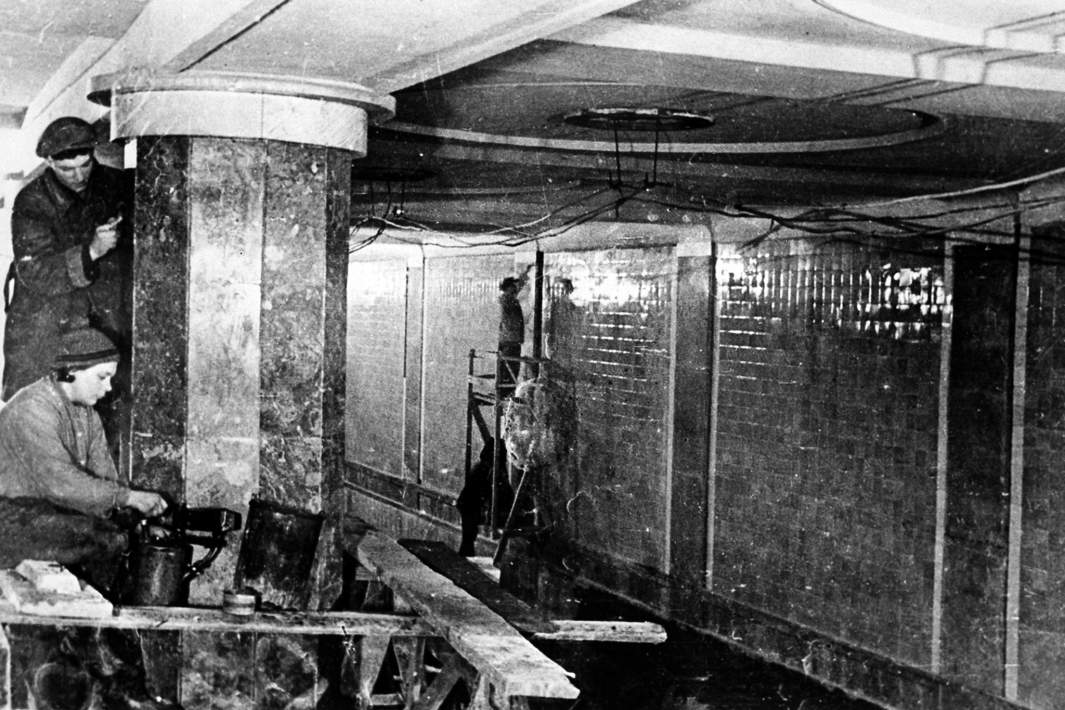

Из США приехал консультант, инженер-тоннельщик Джон Морган, которого наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1932 году на объекте появилась современная техника — английский подвижной проходческий щит, существенно облегчивший труд метростроевцев. Еще один щит — не хуже британского — собрали отечественные мастера. В том же году в районе будущей станции «Комсомольская» уже работало электродепо, из которого выезжали в опытные рейсы первые поезда. Проходку тоннелей на большой глубине организовал горный инженер с Донбасса Егор Абакумов, с ним к работе подключились другие шахтеры. Для отделочных работ использовали мрамор, гранит, керамику — московский «город под землей» задумали как «восьмое чудо света». Чтобы обеспечить стройку века материалами и техникой, над заданиями правительства бились сотни предприятий по всему СССР.

Способ Маковского оказался неидеальным. Некоторые шахты пришлось законсервировать из-за наплыва подземных вод. Досконально изучив московскую геологию, метростроевцы пришли к идее комбинированного строительства. На некоторых участках использовали проходческие щиты на большой глубине, а, например, вдоль Остоженки метро строили открытым способом, прорывая тоннели сверху. Работали метростроевцы круглосуточно — конечно, посменно. Проектному отделу приходилось, без преувеличений, каждый день вносить коррективы в чертежи. Не всегда строителям удавалось выполнить план, но в 1934 году ситуация выправилась. Стало ясно: вот-вот метро заработает.

Дворцы для народа

Символ Московского метрополитена — красную букву «М» — придумал архитектор Иван Таранов. К проекту, о котором говорила вся страна, привлекли лучших зодчих — и молодых, и таких мэтров, как Алексей Щусев и Иван Фомин. Появился лозунг: «Построим дворец для народа». Так, собственно говоря, и получилось. Самые помпезные по архитектуре станции построили во вторую и третью очередь — в том числе в годы войны. Первые были скромнее, и все-таки каждая выглядела как конструктивистский дворец.

К октябрю 1934 года строительство тоннелей первых станций завершили, продолжались только отделочные работы. Испытательный поезд регулярно работал на всем маршруте уже с 4 февраля 1935 года. Нужно было наладить подачу напряжения, исправить шероховатости. Метро опробовали члены ЦК, инженеры, делегаты VII Всесоюзного съезда Советов, некоторые зарубежные гости. Каждую станцию принимала особая комиссия. Метро работало в закрытом режиме почти три с половиной месяца.

А ранним утром 15 мая 1935 года метрополитен открыл двери для всех желающих — и это был настоящий праздник. По обычаям того времени — с демонстрацией по всей Москве. Илья Ильф и Евгений Петров восторженно писали: «В ближайшие дни многоопытные московские пассажиры — люди, испытавшие великие трамвайные страсти, закалившие свое тело и душу в битвах у автобусных подножек и в схватках с жадными грязными извозчиками, — спустятся в метро. Они увидят распределительные вестибюли — блестящие фойе метрополитена, со стеклянными кассами, широкие, превосходно освещенные коридоры и неожиданно громадные сияющие залы подземных станций. «Станция» — здесь слишком скромное слово. Это — вокзалы. Тринадцать вокзалов, одетых в мрамор, гранит, медь и разноцветные кафели. Вокзалы открываются необыкновенно эффектно — сверху, с высоты виадуков, откуда по широким лестницам вправо и влево спускаются на перрон пассажиры».

Сохранились свидетельства: иностранные гости уже тогда утверждали, что московское метро не только «самое красивое из всех существующих», но и «в техническом отношении оно самое усовершенствованное». Звучали предложения присвоить метро имя Сталина, но генеральный секретарь предпочел проявить скромность и настоял на том, чтобы новое «чудо света» получило имя Лазаря Кагановича.

Маршрут проложили от станции «Сокольники» до «Парка культуры», а на перегоне «Охотный Ряд» — «Библиотека имени Ленина» шло ответвление к станции «Смоленская». Всего лишь 13 станций, 11,6 км подземной трассы. Но для того времени это было настоящее чудо! Необыкновенная точность движения на фоне праздничной, изобретательной архитектуры. Поначалу на трассе работали 14 четырехвагонных электропоездов. Они ходили четко, с интервалами в 5 минут на главной трассе и в 10 — на ветке.

В первые месяцы работы метрополитена стоимость проезда составляла 50 копеек, с октября 1935 года ее снизили до 30. Даже с учетом невысоких зарплат того времени ежедневные поездки в метро оказались по карману миллионам людей. Билет в метро был действителен в течение 35 минут — чтобы пассажиры не катались по тоннелям и подземным чертогам целыми днями в свое удовольствие. Турникеты появились намного позже — в 1959 году.

После торжественной сдачи объекта метростроевцев принимал сам Иосиф Сталин. Он говорил о наградах, которые первоначально достались не всем: «Мы из президиума глядим на вас: рожи не у всех одинаковые. Одни из вас будто бы рады, другие недоумевают — что же это, сволочи, обошли нас. Так вот, эту ошибку партии и правительства мы хотим исправить перед честным миром». Наградить решили всех.

Под землей действительно возникли «дворцы, доступные для народных масс». Архитекторы как будто устроили соревнование, стилизуя разные стили. От древнерусского до античного. Получилось блестяще. А чего стоили изящные павильоны «Сокольников» и «Кропоткинской» (тогда эту станцию назвали в честь так и не достроенного Дворца Советов) — с аркой, которая стала одним из символов Москвы.

Метро навсегда

Метро сразу вошло в жизнь большого города. Через несколько месяцев москвичи уже свободно ориентировались в подземном городе, не переставая дивиться движущимся «лесенкам-чудесенкам» А потом Леонид Утесов спел «Песенку последнего извозчика» на стихи Ярослава Родионова:

Я ковал тебя отборными подковами,

Я пролетку чистым лаком покрывал.

Но метро сверкнул перилами дубовыми,

Сразу всех он седоков околдовал.

Ну и как же это только получается?

Всё-то в жизни перепуталось хитро:

Чтоб запрячь тебя, я утром направляюся

От «Сокольников» до «Парка» на метро.

В годы Великой Отечественной войны станции метро стали бомбоубежищами. Там во время авианалетов собирались сотни тысяч людей. В метро, в комфорте и безопасности, подчас проводили торжественные заседания ЦК и совещания Генерального штаба. Продолжалось и строительство новых линий. В самые трудные военные годы метростроевцы возвели более 13 км подземных линий. Открывались красивейшие станции — «Новокузнецкая», «Измайловский парк» (современная «Партизанская»), «Бауманская»... В оформлении станций участвовали такие художники, как Павел Корин, Александр Дейнека и Евгений Лансере, придавшие московскому метро неповторимое очарование.

В наше время московское метро поддерживает репутацию самого красивого и удобного в мире. Как никогда активное идет строительство новых линий — в том числе в ближнем Подмосковье. После нескольких десятилетий торжества экономичного стиля подземные залы снова возводят с архитектурным лоском. А станции, построенные в 1930–1950-х, в наше время — признанные памятники архитектуры. Первопроходцам московского метро все-таки удалось создать восьмое чудо света.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»