Рустам Минниханов: «Иногда то, что считается ненужным, оказывается самым необходимым!»

Очередное заседание традиционной «нефтехимической минуты славы» прошло в минувшую пятницу в кабмине республики

Очередное заседание традиционной «нефтехимической минуты славы» прошло в минувшую пятницу в кабмине республики

«России минимум пять компаний, которые производят электроды. Электролиты не производит никто»

Очередное заседание традиционной «нефтехимической минуты славы» прошло в минувшую пятницу в кабмине республики. На совете директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» первым к трибуне поднялся заведующий лабораторией института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН Москва Николай Кузнецов, который предложил использовать получаемый на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) диоксид углерода (СО2) для производства основного компонента литий-ионных батарей.

Литий-ионные батареи — те самые аккумуляторы, которые используются повсеместно: от смартфонов и ноутбуков до медицинских устройств, дронов, экзоскелетов и электрокаров. Прогнозы по развитию мирового рынка батарей регулярно пересматриваются в сторону увеличения.

«Батарея состоит из электродов, между ними — электролит, который переносит ионы лития. Электролит — главная часть батареи. Электроды могут изготавливать множество различных компаний, эта технология не настолько сложная. В России минимум пять компаний, которые производят электроды. Электролиты не производит никто. Может, „Росатом“ скоро будет производить. Электролиты отвечают, как долго, эффективно и качественно сможет работать батарея», — объяснил Кузнецов.

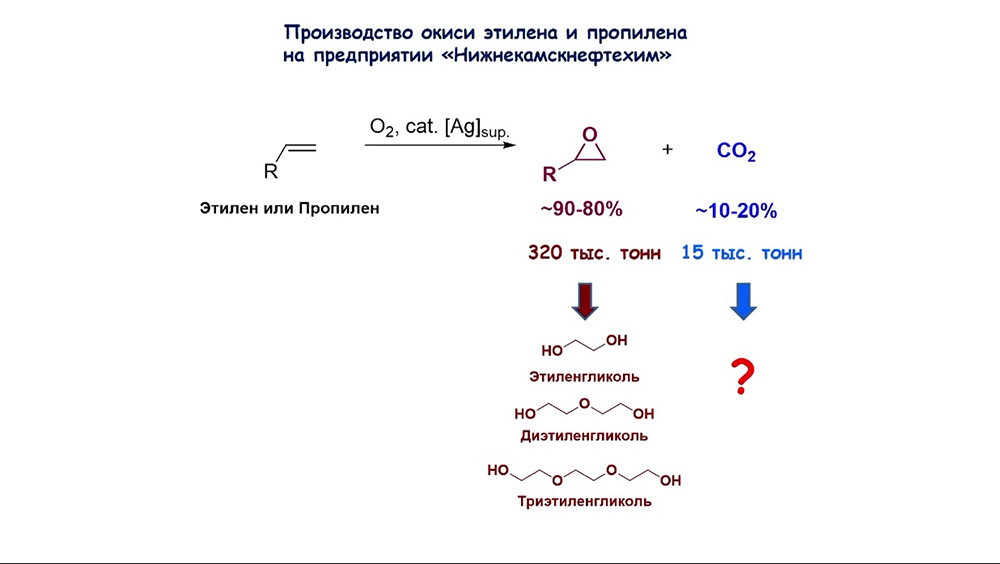

На НКНХ производится окись этилена и пропилена, но наряду с целевым продуктом (320 тыс. тонн, или 80—90%) получается «значительное количество» СО2 (15 тыс. тонн, или 10—20%), которое «было бы неплохо использовать», например, для синтеза электролитов.

«Мы фактически имеем идеальную ситуацию: у нас есть окись этилена и СО2. При их взаимодействии получаются циклические карбонаты. Мы умеем делать соответствующие катализаторы, которые позволяют наладить эту реакцию достаточно эффективно, с полной конверсией. Затем циклические карбонаты превратить во все необходимые компоненты для электролитов», — рассказал Кузнецов.

Если наладить такое производство, то по оценкам спикера оно закроет потребности в электролите не только России — хватит и на то, чтобы предложить продукт за рубеж. Помимо электролитов, из органических карбонатов можно синтезировать поликарбонаты, производить пестициды, лекарства, использовать в качестве растворителя. Но все же, по словам Кузнецова, мощности НКНХ идеально подходят для производства электролитов литий-ионных батарей.

Рустама Минниханова после доклада интересовало, делает ли в данном направлении шаги СИБУР. Член правления СИБУРа, глава подразделения развития и НИОКР компании Дарья Борисова сообщила собравшимся, что в проработке компании находятся два проекта: по улавливанию СО2 с окиси этилена и по улавливанию неконцентрированного выброса с печей пиролиза.

«Мы готовы к рассмотрению набора идей по использованию СО2, включая то, что коллеги презентовали», — сообщила Борисова.

«Иногда то, что считается ненужным, оказывается самым необходимым продуктом», — резюмировал Минниханов и попросил создать рабочую группу по данному вопросу.

«Можно и под водой защитить. Крым, например»

Вторым к трибуне поднялся академик РАН, президент Российского технологического университета МИРЭА (РТУ МИРЭА) Александр Сигов с презентацией разработок университета. В вузе, например, работают над технологиями соединения пневмо- и гидравлических трубопроводов, лазерного управляемого термораскалывания: среди достижений — созданный лазерный управляемый термораскалыватель, по такой технологии сейчас происходит резка стекла в мобильных устройствах, смартфонах.

Отдельно Сигов остановился на радиофотонике. В классических схемах передача информации в электронике происходит с помощью носителей заряда, электродов. Радиофотоника предполагает получение и отправление сигнала оставить радиометодами, а внутренние процессы — обработку сигнала, его изменение, запоминание, — производить оптическими методами.

«В результате — огромный выигрыш в качестве [передачи сигнала, — прим.ред.], быстродействии. Расширяется рабочий диапазон частот, пропускная способность, энергопотребление, стоимость — все характеристики говорят в пользу использования этого метода, — рассказал Сигов. — Основные применения в телекоммуникации, радиолокации, устройства безопасности, контроля. Можно было бы сделать интересное направление по линии охраны периметра — предприятий, например, даже территорий. Можно и под водой защитить. Крым, например, от всякого рода несанкционированных проникновений». В качестве начала, Сигов предлагает организовать опытный участок, а после — производство.

Генеральный директор АО «ТНХИ-Х» Рафинат Яруллин отметил, что казанских университетам «нужно поближе поработать» с РТУ МИРЭА по радиоэлектронике и фотонике. Минниханов в свою очередь пообещал, что Татарстан будет «продвигать» опыт университета.

«Получение метанола без синтез-газа — это сказка!»

Из выступления другого академика РАН — директора института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича — совет директоров заинтересовали представленные им подходы на принципах плазмохимической технологии сжигания. Маркович пояснил, что такой тип переработки природного газа позволяет исключить синтез-газ и получить, например, метанол напрямую с помощью низкотемпературной плазмы.

«Мы сейчас плотно работаем с „Росатомом“ в этом направлении, но эти разработки могут быть интересны и для Татарстана. Области приложений — плазмохимическое осаждение слоев и обработка поверхностей, малотоннажная плазменная газохимия, рафинирование материалов, они интересны всем присутствующим», — рассказал Маркович.

«Получение метанола без синтез-газа — это сказка, надо претворять в жизнь», — согласился Рафинат Саматович.

Гендиректор ООО «НПО «3-Д Интеграция» Михаил Родин представил на заседании проект первого в России завода аддитивных технологий и центра малосерийного контрактного производства. Суть проекта — наладить в России производство промышленных принтеров по нескольким технологиям (металл, керамика и полимеры).

Разместить новый завод планируется на территории ОЭЗ «Иннополис» (индустриальный парк «Лаишево»), предполагается, что земельные участки будут предоставлены региональными властями, сами здания «будут построены Иннополисом». Реализовать проект планируется в три этапа, на первом — построить сам завод (площадью 7,2 тыс. кв. м.), на втором — цеха по производству изделий посредством 3D-печати (6 тыс. кв. м.), на третьем — цеха по производству порошков и материалов для печати и складские помещения (14 тыс. кв.м).

«К 2032 году мы планируем выпускать до 290 единиц оборудования, — рассказал Родин. — Наиболее востребованы эти технологии в двигателестроении, космосе, медицине. Этот рынок растет в мире на 20% последние 10 лет, в России рынок отстает на 5 лет. Ждем, что темпы будут нарастать».

Компания уже провела переговоры с Иннополисом. Проект реализуется совместно с минпромторгом России, на разработку собственных 3D-принтеров предприятие получило субсидию в 280 млн рублей. Первые модели уже получены, к 2026 году компания соберет двухэтажный принтер с четырьмя лазерами. Этап разработки переходит в этап производства.

«К 2032 году план выпускать своих 120 принтеров. Почему 120, если ранее я говорил 290: в рамках проекта хотим провести локализацию 3 — 4 технологий. Это китайские лучшие принтеры. Мы сейчас выпускаем их по соглашениям и планируем провести их полную или частичную локализацию, чтобы сделать эти технологии российскими», — сообщил Родин.

«Надо сразу понимать, под кого и что мы делаем. Нужно максимально начать с наших предприятий — тех, для кого мы будем делать. Потом продолжить с российскими заказчиками. Тема перспективная, и я думаю, что это не до 2032 года проект, если все пойдет и по цене, и по компонентам», — заключил Минниханов.

Минниханов поблагодарил всех выступающих и попросил Яруллина проследить, чтобы договоренности республики по продвижению проектов выполнялись

Минниханов поблагодарил всех выступающих и попросил Яруллина проследить, чтобы договоренности республики по продвижению проектов выполнялись

«До программы расчет готовили месяц, сейчас система считает меньше, чем за час»

Последний выступающий, гендиректор ООО «Эттон Нефтегазовые решения» Ефим Климов, рассказал об IT-решениях в нефтегазовой отрасли. Среди заказчиков программных продуктов этого резидента ОЭЗ «Иннополис» — Газпромнефть, Новатэк, Роснефть и т. д. Климов отметил, что ранее 90% рынка занимали зарубежные цифровые продукты таких компаний, как Aspen, Honeywell, Schlumberger и других, которые ушли с российского рынка.

«Один из продуктов — „Цифровое месторождение“, информационная база промысловых данных. Она выполняет как базовые функции, вроде ведения фонда скважин, так и более сложные задачи, например, по промышленной безопасности с применением компьютерного зрения и другие. Второй продукт — система инвестиционной оценки нефтегазовых активов, она рассчитывает привлекательность инвестиций и оптимальное соотношение между доходностью и рисками. Его уже оценили в ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ (это бывшая Shell). До внедрения программы расчет инвестиционной оценки готовили месяц, сейчас система автоматически считает меньше, чем за час», — рассказал Климов.

Минниханов поблагодарил всех выступающих и попросил Яруллина проследить, чтобы договоренности республики по продвижению проектов выполнялись.