Хуже нынешних отношений России с Западом может быть только большая война. Возможна ли она в обозримой перспективе и чем чревата? Прозевала ли Россия расширение НАТО на восток? Как оно была связано с войной в Чечне и на что рассчитывал генерал Лебедь, заключая Хасавюртовское соглашение? Об этом RTVI рассказывает полковник в отставке, заместитель секретаря Совета безопасности России в июне-октябре 1996 года Владимир Денисов.

«Очень грубовато»

В октябре 1996 года вы участвовали в поездке Александра Лебедя в штаб-квартиру НАТО, чтобы убедить его руководство остановить дальнейшее расширение альянса. В российской прессе тогда писали, что натовцы пригласили секретаря Совета безопасности РФ в Брюссель, чтобы его умиротворить и удивить. И что для многих на Западе этот визит был смотринами возможного преемника Ельцина, который готовился к операции на сердце.

Тогда было заметно, что западникам очень хотелось посмотреть на Лебедя вблизи. Как на потенциального будущего президента на него смотрели не только там, но иногда и здесь. Конечно, Ельцину это преподносилось соответствующим образом.

На мой взгляд, первый такой вброс произошел в конце июня 1996 года, когда Лебедю не позволили стать министром обороны с совмещением должности секретаря Совета безопасности. Я думаю, что это известные члены президентской семьи постарались. А Борис Николаевич к таким вещам относился очень ревниво, особенно когда ему нездоровилось.

Так была ли поездка Лебедя в Брюссель в октябре 1996 года его смотринами на Западе?

Секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь во время посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Бельгия, октябрь 1996 года

Pascal Le Segretain / Sygma via Getty Images

Возможно, там именно так и считали, но мы прежде всего видели ее цель в необходимости не допустить второй волны расширения НАТО на восток. То, что страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) туда в любом случае скоро вступят, осенью 1996 года уже было ясно всем. Вопрос стоял уже о том, чтобы в НАТО не втащили страны Прибалтики, непосредственно граничащие с нашей страной.

МИД в этом участвовал?

Конечно. Главой делегации был Лебедь, а в ее состав входили я как его заместитель, замминистра иностранных дел Николай Николаевич Афанасьевский и посол России в Бельгии Виталий Иванович Чуркин.

Какие у вас с ними были отношения?

Я напомню, что в январе 1996 года взамен Андрея Козырева* министром иностранных дел стал Евгений Примаков, но наша внешняя политика так и не претерпела заметных изменений — ее вектор в целом оставался прежним. Мы в Совбезе считали Евгения Максимовича слишком мягким и осторожным, и Лебедь соглашался, что Примаков не боец против НАТО. Думаю, когда многие его называли ярым антизападником, то сильно преувеличивали.

Когда мы в Совбезе подготовили Лебедю текст его выступления в Брюсселе, то мы с ним ездили согласовывать его с Примаковым. И потом еще дважды я ездил к нему уже без Лебедя. Александр Иванович читал вслух свой доклад, а Евгений Максимович периодически просил его смягчить некоторые формулировки: «очень грубовато». Лебедь в ответ морщился: «Я же военный человек. Если я стану говорить, как вы, меня никто не будет воспринимать». Следует отдать ему должное — он всегда четко понимал свои рамки, границы и остроту восприятия.

С другой стороны, осторожность Примакова была вполне объяснима. На тот момент он был министром меньше года, и процесс его становления в должности еще не завершился. Ему не хотелось отдавать куда-то на сторону такой важный участок работы как взаимоотношения с НАТО. Я тогда говорил Лебедю, что Евгения Максимовича тоже можно понять: «Вас туда только допусти, вы сразу локти в сторону и вперед. А потом попробуй разбери — где, что и как». Александр Иванович в ответ согласно кивал: «Наверное, да».

Как вас встретили в Брюсселе?

Мы провели в Брюсселе два дня (8 и 9 октября 1996 года), и у нас состоялись четыре официальных встречи. Моей главной задачей как члена делегации было не только написание итогового доклада президенту и не столько непосредственное участие в переговорах, сколько считывание реакции наших собеседников — как они реагируют на слова Лебедя, после каких его фраз делают у себя пометки. Пригодился мой опыт военного разведчика. Сначала мы с Лебедем накоротке пообщались с генсеком НАТО Хавьером Соланой и его помощником, потом встретились с председателем Военного комитета НАТО генералом Клаусом Науманном. Из сводок ГРУ мы знали, что это очень интеллигентный генерал, но ярый атлантист и убежденный сторонник расширения альянса.

Песня Лебедя

Когда Лебедь в Брюсселе пел «Священную войну»? Я узнал об этом недавно от военного обозревателя Валерия Ширяева.

Про это я ему рассказывал. После беседы с Науманном состоялась встреча делегаций в полном составе, на которой Лебедь зачитывал свой доклад, написанный на восьми страницах. Сначала у нас было десять страниц, но после поездок к Примакову текст на две страницы сократился. Лебедь своим знаменитым громовым басом, заполняющим все окружающее пространство, изложил наше видение проблемы расширения НАТО на восток. Перечисляя российские возражения, он вдруг прервал выступление и, не вставая с места, громко произнес: «Если вы не услышите наши аргументы, то придется слушать это».

И тут Лебедь в полной тишине запел натовцам: «Вставай, страна огромная!» Он исполнил только первый куплет песни, ее слова тут же синхронно переводили, и наши собеседники прекрасно все поняли.

Они, наверное, были ошарашены таким внезапным перформансом?

Мы сами были ошарашены, а натовцы сидели с открытыми ртами и выпученными глазами.

Это был нечаянный экспромт Лебедя или заранее заготовленный сюрприз?

Конечно, экспромт, но он определенным образом подействовал. Я потом полушутя говорил Александру Ивановичу, что надо было бы это сделать еще на первых установочных встречах с Соланой и Науманном, а не во время общего заседания делегаций. Тогда, наверное, эффект получился бы еще лучше.

Секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь во время посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Бельгия, октябрь 1996 года

Pascal Le Segretain / Sygma via Getty Images

Вечером нас принимал мэр Брюсселя, который специально для нашей делегации открыл здание ратуши, лично провел там экскурсию и подарил нам небольшие сувениры. Потом он пригласил нас в один из самых респектабельных ресторанов на главной гастрономической улице города Rue des Bouchers.

На следующий день мы встречались с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Джорджем Джулваном. Беседа длилась минут сорок и прошла гораздо содержательнее предыдущих. Джулван, как и Лебедь, был десантником, поэтому они оба быстро нашли общий язык.

Американец откровенно сказал своему российскому гостю о главной проблеме Североатлантического альянса. По словам Джулвана, после завершения холодной войны НАТО озаботилась смыслом своего существования, потому что исчез многолетний враг. Лебедь на это заметил: «Вы все ищете себе врага, и теперь снова нас хотите им сделать», а Джулван в ответ как бы шутя произнес: «Вы сами себя сделаете нашим врагом».

В их беседе прозвучала очень любопытная и, как теперь оказалось, пророческая метафора. Лебедь и Джулван в молодости оба занимались боксом, и главком НАТО сравнил тогдашнюю Россию с боксером после нокдауна, который с трудом пытается вновь встать на ноги. «Но потом наш боксер придет в себя и восстановится», — парировал Лебедь. «Ну, если это и случится, то когда-нибудь позже», — отмахнулся Джулван.

Помню, что большое впечатление на меня произвел штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Он состоял из обычных модулей, внутри которых все было очень скромно, но по-деловому. Кабинет главкома представлял собой обычную комнату площадью 40-50 квадратных метров. Не было никакой помпезности, как у нас в Группе советских войск в Германии, где главнокомандующие сидели во дворцах и замках.

«Мы понимаем ваши трудности»

Чем закончились эти переговоры?

По их завершении Солана произнес обычные стандартные фразы, что он понимает нашу обеспокоенность и считает важным продолжение диалога и взаимного сотрудничества. А вот Лебедь повел себя нестандартно, заявив, что в таком случае мы ждем от Запада конкретных шагов и решений в этом направлении. Александр Иванович предложил заключить между Россией и НАТО юридически обязывающий договор о принципах дальнейших взаимоотношений, а вопрос о возможном расширении альянса оставить будущим поколениям.

Секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь и генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана во время выступления в штаб-квартире НАТО. Брюссель, Бельгия, октябрь 1996 года

Pascal Le Segretain / Sygma via Getty Images

Опираясь на французский опыт, когда в 1966 году президент де Голль вывел свою страну из военных структур НАТО, в пакет наших инициатив к этому визиту я добавил идею о превращении Североатлантического альянса из военно-политического блока в политическую организацию с упором на миротворческие операции. В то время в условиях разрастания югославского кризиса эта тема была очень актуальна.

Но наши предложения так и не были всерьез восприняты. Нам вежливо покивали, но и только. Натовцы нам так говорили: «Мы понимаем ваши временные трудности, связанные с текущим состоянием вооруженных сил. Но еще больше мы понимаем, что это именно временные трудности, которые вы в любом случае когда-нибудь преодолеете, и мы такую перспективу обязаны брать в расчет».

Мы тогда не учли еще один очень важный фактор — противодействие огромного чиновничьего аппарата натовских структур численностью в несколько десятков тысяч человек. Как известно, любая бюрократия постоянно себя воспроизводит и всегда находит новые смыслы своего существования.

Не была ли эта поездка попыткой решить серьезную проблему лихой кавалерийской атакой в обстоятельствах, когда для этого требовалась длительная планомерная осада?

Лебедя часто обвиняли в том, что он хотел сразу заниматься всем и сразу. На самом деле это не так. У него был системный подход к решению ключевых проблем, стоящих перед страной и ее Вооруженными силами. Если бы у его команды в Совбезе было больше времени, то мы бы тогда могли горы свернуть, учитывая энергию, напор и темперамент Александра Ивановича. Перед нами тогда стояли три взаимосвязанные задачи, которые требовалось решать параллельно — усмирение Чечни, восстановление Вооруженных сил и отношения с НАТО.

Ссора с Черномырдиным

Отставка Лебедя 17 октября 1996 года была как-то связана с результатами его визита в Брюссель 8-9 октября?

Думаю, что самым непосредственным образом. Я об этом никому не рассказывал, но мне представляется, что наша с Лебедем поездка в Брюссель стала катализатором его стремительного конфликта с Черномырдиным (Виктор Черномырдин — премьер-министр России с 1992 по 1998 год — прим. RTVI) и последующей внезапной отставки.

Судя по всему, конфликт между ними случился на почве и чеченской проблемы, для решения которой Лебедь предлагал создать специальную ударную группировку из частей и соединений всех силовых ведомств, и нашего визита в штаб-квартиру НАТО. Как мне рассказывал сам Александр Иванович, они вдрызг разругались во время его доклада о результатах поездки в Брюссель. Черномырдин открыто обвинил его в бонапартизме и в стремлении создать личную гвардию (имелась в виду та самая особая группировка войск для Чечни). Затем Виктор Степанович стал попрекать Лебедя в неподобающем поведении в заграничной командировке: «Мне тут доложили, что ты с ними грубо разговаривал, угрожал и даже песни пел».

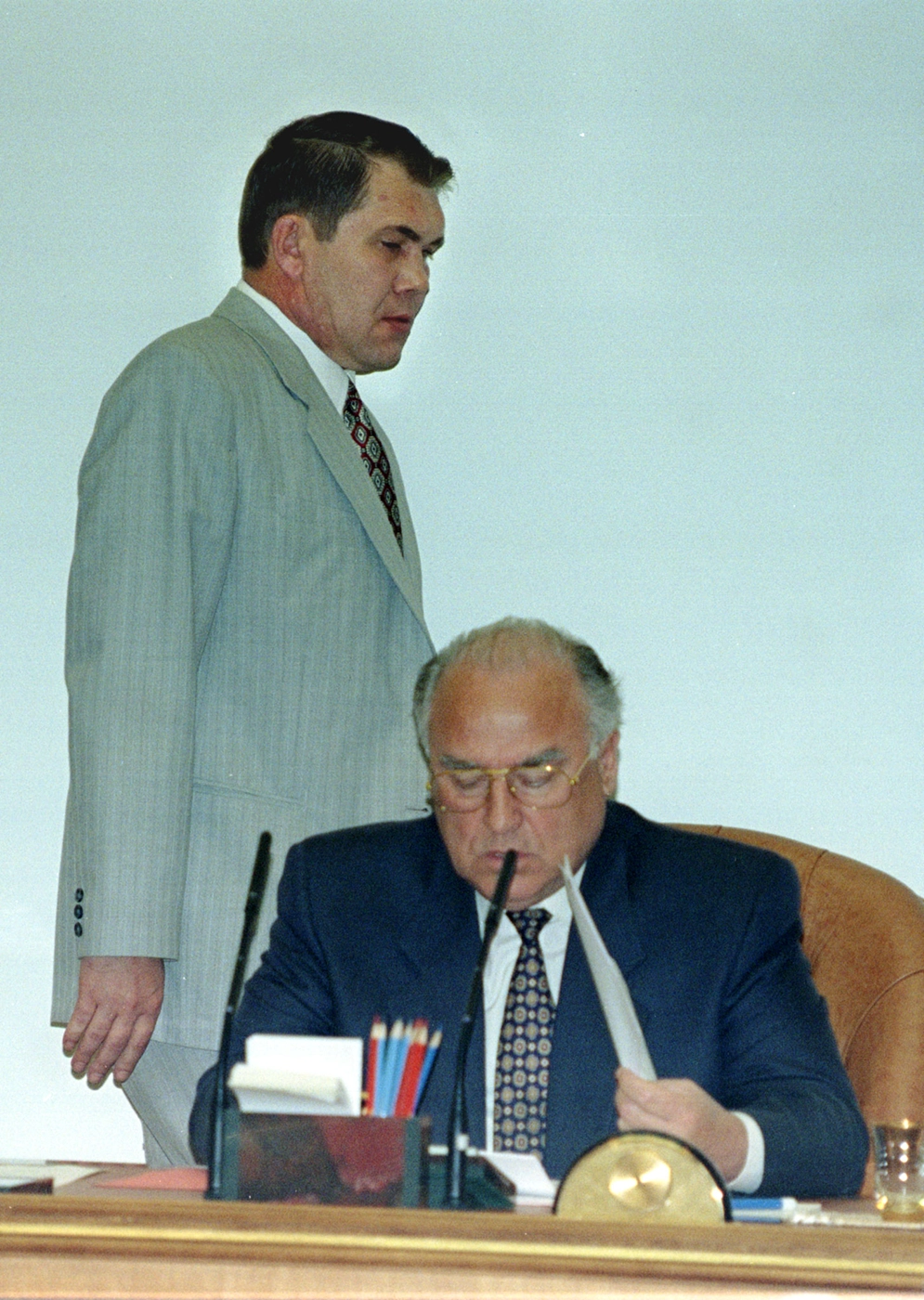

Александр Лебедь и Виктор Черномырдин на совещании по чеченскому урегулированию. Москва, Россия 1996 год

Александр Неменов / ТАСС

Кто доложил?

Очевидно, Афанасьевский с Чуркиным или кто-то один из них. У меня сейчас к ним нет никаких претензий. Я понимаю, что они делали свою работу, и вообще это были отличные дипломаты.

Я был свидетелем финальной стадии этого конфликта. Приехав от Черномырдина, Лебедь отрывистым тоном потребовал от меня зайти к нему в кабинет. Он мне стал обо всем этом рассказывать — дескать, я не понимаю, что они все от меня хотят и в чем обвиняют. Вдруг раздался звонок от Черномырдина. Разговор на повышенным тонах быстро перешел в обоюдную нецензурную брань. Когда Александр Иванович послал своего собеседника по известному адресу и бросил трубку, я сразу понял, что это конец.

Такое общение с председателем правительства при больном главе государства не сулило ничего хорошего, хотя Лебедь тогда в своем смещении обвинял главу президентской администрации Чубайса.

Помню, я тогда очень расстроился. Не должности мне было жалко, а нашего загубленного дела, которое только-только сдвинулось с мертвой точки. К октябрю 1996 года вокруг Совета безопасности началось формирование блестящей команды экспертов, аналитиков, юристов и специалистов в других сферах. Мы стремились к тому, чтобы Совбез стал не только консультационно-аналитическим органом, но и одним из важнейших центров принятия оперативных и стратегических решений.

Но после ухода оттуда команды Лебедя он превратился в одно из подразделений администрации президента. Так продолжалось несколько лет вплоть до прихода Путина. Но в 1996 году мы планировали грандиозные замыслы, у нас уже что-то получалось, и вдруг одним моментом все пошло прахом. Очень было обидно.

«Партнерство во имя мира»

Насколько я понимаю, вы занимались контактами с НАТО и темой возможного расширения альянса еще до 1996 года.

Говоря о взаимоотношениях России и НАТО сегодня или в прошлом, необходимо всегда делать поправки на время, ситуацию и персоналии. Международная дипломатия во многом завязана не только на какие-то общеполитические тренды, но и на роль субъектов политического процесса, которые во многом и формируют окружающую действительность. Любые обстоятельства определяют конкретные люди.

Я активно участвовал в контактах России с НАТО по военной линии сразу после выпуска из Академии Генерального штаба в 1993 году и до середины 1990-х годов. По распределению я попал в Управление военного строительства и реформ министерства обороны. В его состав входил информационно-аналитический центр, где я и служил, занимаясь проблематикой взаимоотношений с НАТО на этапах планирования, контактов, выработки политики в отношении Североатлантического альянса и ее оформления.

У нас сложился очень хороший коллектив — молодые полковники, которые были серьезными и грамотными аналитиками с большим опытом работы. Мы вырабатывали разные, но очень качественные документы. В наши обязанности входила и разработка основных принципов участия России в совместных международных акциях военного характера — например, в натовской программе «Партнерство во имя мира».

Ее принято считать дымовой завесой для России, чтобы она не очень протестовала против грядущего расширения НАТО.

Это сейчас так говорят, когда случилось то, что случилось. Но я считаю, что в реальности эта программа имела большой потенциал. «Партнерство во имя мира» касалось военного сотрудничества в области проведения совместных мероприятий (симпозиумов, конференций), совместного посещения учений, а потом ко всему этому добавились миротворческие операции и меры по противодействию международному терроризму.

Я в то время возглавлял несколько делегаций среднего уровня от министерства обороны России на Запад. Была, например, очень серьезная поездка в британский город Солсбери, организованная командованием сухопутных сил королевства. Там были и экскурсии (в том числе в тот самый собор), и неформальная программа вроде посещения пабов и баров. С английскими военными мы тогда нормально общались.

Общим лейтмотивом всех наших выступлений в рамках программы «Партнерство во имя мира» была скромная попытка донести до международного военного сообщества (прежде всего до натовцев) аргументы против дальнейшего расширения альянса на восток. Уже тогда было принято принципиальное решение о вхождении в НАТО членов Вишеградской группы (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), которое состоялось в 1999 году. Я сейчас часто размышляю — могли ли мы тогда как-либо помешать этому. Притормозить — наверное, да, но противодействовать — нет.

Торжественное поднятия флагов НАТО и Польши в связи с принятием Польши, Венгрии и Чешской Республики в НАТО в Индепенденсе, США, во время церемонии у Могилы Неизвестного Солдата в Варшаве, 12 марта 1999 года

Czarek Sokolowski / AP

Было видно, что все натовцы крайне озадачены и напуганы развитием ситуации на территории не только постсоветского, но и всего постсоциалистического пространства в Европе. Во-первых, в бывшей Югославии бушевали кровавые межэтнические конфликты…

«На Западе они искали опору»

Но в остальной Восточной Европе вроде бы все было спокойно. Например, распад Чехословакии прошел мирно.

Это верно, но я не зря сказал, что многое определяют персоналии. Во всех странах Вишеградской группы, попавших потом в первую волну расширения НАТО, у власти стояли бывшие диссиденты — Лех Валенса в Польше, Вацлав Гавел в Чехословакии (затем в Чехии) и Йожеф Анталл в Венгрии. Понятно, как все они относились к России и к нашим войскам, еще находившимся на территориях этих государств.

Во-вторых, и сейчас об этом многие забыли, у постсоциалистических европейских стран тогда имелись к друг другу взаимные претензии. На фоне югославской войны Польша и Чехия вновь вспомнили про Тешинскую Силезию, Венгрия озаботилась соблюдением прав мадьярского населения на Украине, в Словакии, в румынской Трансильвании и сербской Воеводине. Поэтому политические элиты этих государств будущее членство в евроатлантических структурах не без оснований считали гарантией купирования этих потенциальных конфликтов, чтобы переводить их на уровень бесконечных внутренних дискуссий. Другими словами, на Западе они искали опору для себя.

И нас еще наверняка боялись.

Не без этого. Давайте вспомним, что из себя представляла Россия в начале 1990-х годов. Демократы, которые тогда находились во власти, очень боялись коммунистического реванша. Я замечал, что в 1994-1995 годах и особенно в 1996-м некоторые наши руководители в беседах с западниками пугали их этой угрозой. Дескать, расширение НАТО на восток даст мощный козырь антидемократическим силам внутри России.

Но мне этот аргумент всегда представлялся слабым. Он в первую очередь обесценивал и унижал того, кто об этом говорил. У наших собеседников мог возникнуть резонный вопрос — зачем с вами договариваться, если вы сами не уверены в прочности своего положения? И если в России к власти могут прийти реваншистские силы, то тем более нужно как можно скорее от нее отгородиться натовским забором.

Тема возможного антидемократического реванша иногда проскальзывала (но не была ключевой) во время написания текстов различных выступлений президента Ельцина.

С 1995 года я участвовал в этом процессе и от министерства обороны отвечал за разделы, касающихся военной тематики. Мне приходилось нередко (чаще всего это было в правительственном особняке на улице Косыгина) общаться с другими членами рабочей группы президентских спичрайтеров — Георгием Сатаровым, Александром Лившицем, Михаилом Красновым, Людмилой Пихоя.

Мы писали для Ельцина самые разные документы — Послания Федеральному собранию, проект Концепции национальной безопасности, выступления президента во время зарубежных визитов. Когда готовились эти визиты, я работал еще и вместе с мидовцами — ныне покойным Николаем Николаевичем Афанасьевским, которого уже упоминал, и нынешним помощником президента Юрием Викторовичем Ушаковым, который тогда был директором Департамента общеевропейского сотрудничества.

Прибалтийский афронт

Как вы тогда относились к тогдашнему главе МИД и его политике?

Понятно, что негативно, хотя он, безусловно, был умным человеком. Слышал, что сейчас Козырев* много глупостей говорит. Я ему не могу простить серьезного дипломатического промаха — под конец своей министерской карьеры он стал серьезно наезжать на прибалтов. Они тогда принялись серьезно притеснять русскоязычное население, а Козырев* стал действовать очень топорно, открыто намекая на силовое вмешательство России.

Для меня это очень болезненная тема. Вхождение трех прибалтийских стран в НАТО в 2004 году я считаю самым грандиозным дипломатическим провалом России. Североатлантический альянс получил огромный и очень удобный плацдарм около наших границ, который теперь никогда не сдаст. Страны Прибалтики затащили туда вразрез всем натовским принципам и стандартам, а Россия на все это смотрела спокойно.

Торжества по поводу вступления Литвы в НАТО в Вильнюсе, 2 апреля 2004 года

Петрас Малукас / ТАСС

В 1996 году, будучи заместителем секретаря Совбеза, я предлагал нашим дипломатам совершенно иначе выстраивать нашу политику в отношении Прибалтики. Конечно, нужно было сохранять опору на русскоязычные общины в этих странах. Но еще следовало бы аккуратно выстроить работу со спонсорами местных правящих партий. Как правило, это были крупные бизнесмены и банкиры, поэтому их надо было заинтересовать. Но не банально подкупать или вербовать, а давать преференции и льготы в ведении бизнеса с Россией.

В ответ на это мы могли вежливо попросить этих спонсоров, чтобы их подопечные умерили антироссийскую риторику и не так рьяно просились в НАТО. И что очень важно, все эти условные Янисы и Карлисы охотно шли на контакт и были к этому готовы. Но наши дипломаты во главе с тем же Примаковым мне отвечали, что это слишком грубо.

Но, во-первых, не так уж и грубо. Во, вторых, это в любом случае лучше того, что мы имеем сейчас. Я считаю, что именно вхождение Прибалтики в НАТО заложило основы возможного будущего кризиса вокруг Калининградской области. Эта тема сейчас набирает обороты на Западе и педалируется некоторыми деятелями Североатлантического альянса.

Может быть, после вхождения в НАТО стран Вишеградской группы в 1999 году в Москве рассуждали по принципу «гори сарай, гори и хата»?

Часто приходится слышать упреки, что в 1990-е годы Россия не уделяла должного внимания государствам Вишеградской группы. На самом деле это не так. Посмотрите, сколько визитов Ельцин совершал в Прагу, в Варшаву и в Будапешт. Я участвовал в выработке многих документов к этим поездкам, и при подготовке визитов мы всегда затрагивали тему расширения НАТО и нашей реакции на это.

Чеченская проблема

Был же случай в августе 1993 года в Варшаве, когда Ельцин после затянувшихся ночных алкогольных посиделок с Валенсой один на один неожиданно для всех заявил, что Россия не против вступления Польши в НАТО. Потом нашим дипломатам пришлось эти слова аккуратно дезавуировать.

Я могу точно сказать, что во всех отправных документах, которые мы готовили при подготовке этого визита, такого и близко не было. Это такой типичный ельцинский экспромт. Мы тогда не собирались как-либо угрожать полякам, но настоятельно просили их подумать, не будет ли от вхождения Польши в НАТО только хуже и как на это будут смотреть будущие поколения.

Потом мы об этом разговаривали и с западниками, взывая к их политической мудрости и к соображениям политической целесообразности. Мы напоминали им, что НАТО изначально была основана для противостояния с нашей страной и ее расширение не уничтожит разделительные линии в Европе, а лишь сдвинет их дальше на восток, и что в итоге все это плохо кончится.

В ответ они вяло отнекивались и оправдывали будущее расширение НАТО политической волей восточноевропейских стран. Дескать, если они так хотят в альянс, то им никто не может в этом отказать, а в Вашингтонском договоре 1949 года об этом так и написано. Слушать такие аргументы было просто смешно.

Но красной тряпкой для Запада стала первая чеченская война, которая там очень многих напугала.

В конце ноября 1994 года Грачев (Павел Грачев, министр обороны России с 1992 по 1996 год — прим. RTVI)поехал на заседание Совета безопасности с докладом, подготовленным нашим управлением и в написании которого я лично участвовал. До сих пор помню заключительную фразу из этого документа: «Считаю, что ввод какого-либо контингента российских войск на территорию Чеченской республики в данной ситуации нежелателен». Обратно министр приехал с решением о вводе.

Как первая чеченская война была связана с расширением НАТО?

Состояние Вооруженных сил всегда напрямую влияет на внешнюю политику любого государства. Любой конфликт, решенный военной силой в кратчайшие сроки, резко поднимает акции страны в целом и ее руководства в частности. Ключевая фраза здесь — в кратчайшие сроки. Но тогда это не получилось, потому что российские Вооруженные силы находились в плачевном состоянии. Из-за тяжелой экономической ситуации и в силу прочих причин президент Ельцин мало уделял им внимания.

Когда во время первой чеченской войны все — и прежде всего мы сами — увидели, что из себя представляла наша армия, то страны Восточной Европы еще больше захотели в НАТО, хотя до 1999 года ускорить этот процесс они никак не могли. На Западе тоже все громче стали раздаваться голоса, что если русские не могут одолеть каких-то бородатых инсургентов в горах Кавказа, то зачем теперь с ними считаться.

Российские танки на трассе Владикавказ-Грозный. Россия, 13 декабря 1994 года

Анатолий Морковкин / ТАСС

Особенно эти голоса, наверное, усилились после Хасавюрта?

Что касается Хасавюртовского соглашения, то это была вынужденная мера. И все тогда это прекрасно осознавали. Мы в Совете безопасности рассчитывали, что оно даст передышку на год-полтора, чтобы потом окончательно решить чеченскую проблему силовым путем. Когда Лебедь в 1996 году говорил о необходимости остановить войну, он именно это и имел в виду. В противном случае вся эта эпопея могла продолжаться очень долго, без шансов для России нанести чеченским боевикам решающее поражение.

Три задачи Совбеза

Решить проблему Чечни силовым путем — это снова вводить туда войска?

И это тоже, но не только. Намечалась целая комбинация, которая в общих чертах совпадала с тем, как поступили с Чечней в 1999-2000 годах. Путинская методика решения чеченской проблемы в целом соответствовала нашим замыслам, сформированным внутри аппарата Совета безопасности.

Мы в 1996 году делали ставку на взаимодействие с разными тейпами, чьи представители даже приезжали на беседы в Москву ко мне или к Сергею Филлиповичу Харламову, другому заместителю Лебедя в Совете безопасности. К делу мы относились очень серьезно — перед переговорами мониторили их реальные финансовые или силовые возможности, опираясь на данные не только силовых ведомств, но и Института востоковедения РАН.

Вы сказали, что решение чеченского вопроса было не единственной задачей команды Лебедя.

Когда между первым и вторым туром президентских выборов 1996 года Лебедь был назначен секретарем Совета безопасности, я стал его заместителем. Мы — команда Лебедя — пришли туда с несколькими задачами. Во-первых, решить чеченский вопрос. Во-вторых, повысить боеспособность Вооруженных сил. Причем обе задачи находились во взаимной увязке. Мы собирались заняться реорганизацией системы управления и очаговым повышением боеспособности группировки войск на Северном Кавказе, превратив ее в мощный сконцентрированный кулак для нанесения решающего поражения боевикам.

Летом и осенью 1996 года я проводил заседания координационной группы по организации взаимодействия силовых структур в чеченском конфликте (ее возглавлял Лебедь, но он почти всегда отсутствовал) и воочию увидел, как все было плохо. Ни о каком взаимодействии и речи не шло.

Когда у одного силового ведомства случался дефицит боеприпасов, то другое его возмещало только за деньги, путем заключения договоров — как между какими-то двумя частными фирмами.

В-третьих, Совбез активно включился в международную повестку, в том числе в проблему расширения НАТО. Но в это время мы попали в управленческий вакуум. Ельцин во время президентских выборов пережил пятый инфаркт и готовился к сложной операции на сердце. Он резко сократил все контакты, а также их продолжительность и содержание. На хозяйстве остались премьер-министр Черномырдин и новый глава президентской администрации Чубайс.

6 августа 1996 года чеченские боевики внезапно захватили Грозный. 10 августа у Черномырдина состоялось совещание, на котором присутствовали новый министр обороны Родионов, министр внутренних дел Куликов, Лебедь, я и Степашин (Сергей Степашин, в то время — глава ФСБ — прим. RTVI). Там все главные силовики расписались в полном отсутствии каких-либо резервов и неспособности нарастить войсковую группировку. После этого случились две ночные поездки Лебедя в Чечню, а решение о подписании Хасавюртовского соглашения принималось при участии Черномырдина. Я в то время постоянно был с Александром Ивановичем и не видел никаких его контактов с Ельциным.

Закулисные интриги

Вы говорили, что Лебедь считал Хасавюртовское соглашение вынужденной мерой для временной заморозки конфликта. Как он собирался вновь его решать силовым путем, если в августе 1996 года не нашлось сил и средств выбить боевиков из Грозного?

Секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь и начальник штаба вооруженных формировний чеченских сепаратистов Аслан Масхадов на встрече в селении Новые Атаги. Чечня, Россия, 17 сентября 1996 года

Александр Неменов / ТАСС

Для этого требовалось безотлагательно заняться восстановлением Вооруженных сил. В этом большие надежды мы сначала возлагали на нового министра обороны Игоря Родионова. Впервые его кандидатура возникла из нашего с Лебедем разговора на эту тему, но сначала рассматривались два других кандидата.

Тоже военные?

Как я уже говорил, сначала предполагалось, что эту должность должен был занимать сам Лебедь, совмещая ее с постом секретаря Совбеза. По крайней мере, он об этом договорился с Ельциным после первого тура президентских выборов. Кстати, эта комбинация потом была реализована с Путиным, только он совмещал должности секретаря Совбеза и директора ФСБ. Но в конце июня Ельцин передумал — видимо, его отговорили (скорее всего, кто-то из членов семьи), опасаясь сосредоточения слишком большой власти в руках Лебедя.

Тогда Александр Иванович (он был председателем президентской комиссии по высшим воинским должностям и званиям, а я — его заместителем) предложил рассмотреть двух авторитетных генералов — первого заместителя командующего войсками Забайкальского военного округа Николая Кормильцева и командующего войсками Дальневосточного военного округа Виктора Чечеватова. Но первый из них сразу не глянулся из-за своих габаритов, а второй неправильно себя повел — пришел на беседу с Лебедем в расстегнутом кителе. В то же время Чечеватов был умным и подготовленным генералом, но отличался ершистым характером. У меня возникло ощущение, что он не воспринимал Лебедя всерьез.

Тогда и появилась озвученная мною кандидатура Родионова, который в то время был начальником Академии Генерального штаба. Когда Лебедь в целом ее одобрил, то сначала я к нему два раза съездил, потом он приезжал ко мне пять раз — все сомневался, с кем-то советовался, зондировал почву. Но Родионов оказался генералом старой формации и по определению не мог внедрить в Вооруженные силы никакие передовые идеи.

Став министром обороны, Родионов сразу стал держаться от Совбеза демонстративно отстраненно. Кроме того, спустя месяц после назначения Лебедя секретарем Совета безопасности Ельцин создал параллельную структуру со схожими функциями — Совет обороны, секретарем которого стал Юрий Батурин. Просуществовал этот клон Совбеза недолго, но его состав был почти полностью идентичным. Вот как сильно в окружении Ельцина тогда боялись Лебедя.

Хотя у него, армейского генерала, наверняка не было опыта подковерных игр и аппаратных интриг.

Вы знаете, Лебедь очень быстро всему учился. С 1994 года, когда я его достаточно близко узнал, по 1996 год он сделал колоссальный скачок в овладении искусством политической борьбы. Он оказался ко многому готов. Александр Иванович вообще был неординарной личностью. Хотя его весьма своеобразные манеры одних подкупали, а других, наоборот, отталкивали.

Когда ситуацию с Чечней после Хасавюрта удалось хоть как-то законсервировать, то Лебедь решил заняться приведением Вооруженных сил в боеспособное состояние.

Прежде всего, как я уже говорил, он предлагал создать специальную группировку, состоящую из частей и соединений разных силовых ведомств, которая должна была стать ударной силой для наведения порядка на Северном Кавказе.

Но быстро выяснилось, что министр обороны Родионов помогать в этом не собирался, а министр внутренних дел Куликов везде и всюду рассказывал, что Лебедь готовит таким образом свою личную гвардию для будущего захвата власти. Осенью 1996 года во властных кругах никто не хотел, чтобы Александр Иванович становился все более влиятельной и независимой политической фигурой. Финалом всех этих закулисных интриг в октябре 1996 года стал скандал после нашей поездки в штаб-квартиру НАТО в Брюссель.

Опасная перспектива

На ваш взгляд, могла ли Россия в 1990-е годы уговорить Запад не расширять НАТО дальше стран Вишеградской группы?

Думаю, да. При сильном желании эту тенденцию мы могли бы остановить и переломить. Это можно было бы сделать за счет более тесных отношений с западниками хотя бы в рамках программы «Партнерство во имя мира». Я отлично помню, что тогда наши и натовские офицеры среднего уровня между собой общались вполне доброжелательно, как коллеги по ратному делу.

У меня есть стойкое ощущение, что Россия и Запад в 1990-е годы вели взаимную игру в поддавки. В чем-то мы им потворствовали, а они взамен не замечали другие моменты. Например, во время первой чеченской войны мы сосредоточили на Северном Кавказе значительную войсковую группировку и немалое количество оружия, что не соответствовало Договору об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года о фланговых ограничениях. Я тогда лично объяснял натовцам, что это временная ситуация, и они отнеслись к ней с пониманием. Или взять урановую сделку Гор-Черномырдин 1993 года — это было очень серьезное и взаимовыгодное соглашение.

Хотя иногда с американцами было тяжело общаться. Когда мы вместе с США занимались урегулированием боснийского кризиса, мне пришлось познакомиться с небезызвестным помощником главы Госдепа Ричардом Холбруком. Даже американские дипломаты за специфическую манеру общения прозвали его «бульдозером» и «бешеным быком». За столом переговоров он держался очень раскованно и слишком непринужденно.

Я видел, что наши дипломаты (Афанасьевский и Ушаков) общались с ним очень аккуратно. Именно Холбрук фактически навязал условия Дейтонских соглашений 1995 года. Сейчас уже мало кто помнит, что впервые силы НАТО бомбили сербов не в 1999 году, когда Примаков развернул свой самолет над Атлантикой, а еще в 1995-м в Боснии и Герцеговине. То, что Запад тогда решился на прямое военное вмешательство, прежде всего «заслуга» Холбрука.

Жители местечка Бучановци в 40 километрах от Белграда у крыла сбитого самолета. Югославия, 28 марта 1999 года

Сергей Величкин / ТАСС

В 1990-е годы у нас были и другие неотложные проблемы. Например, очень тяжело решался вопрос с передачей России всего советского ядерного оружия из других бывших союзных республик. С Казахстаном все прошло гладко, с Украиной пришлось повозиться (за это надо благодарить американцев, они нам тут очень сильно помогли), но долго упиралась Белоруссия, где к власти только что пришел Лукашенко.

Но соглашение уже было подписано. Или он хотел все переиграть?

Конечно, Лукашенко уже тогда показал себя достаточно хитрым и хватким политиком. Потребовалось полтора года, чтобы все-таки склонить его соблюсти обязательства и отдать нам ядерные боеголовки, хранящиеся на территории Белоруссии. В сентябре 1996 года я был в составе российской делегации, которая приезжала в Минск окончательно его уговаривать.

Как вы думаете, можно ли в сколь-нибудь обозримом будущем надеяться на возобновление сотрудничества России и Запада в области безопасности?

Мне сейчас 71 год, и я уже вряд ли до этого доживу, а вот вы еще можете надеяться. Наверное, рано или поздно до всех должно дойти, что нынешняя конфронтация вредна, опасна и контрпродуктивна.

Находится ли эта тема в поле вашего зрения и как вы относитесь ко всему тому, что сейчас происходит?

Конечно, я много об этом думаю, внимательно слежу за новостями и общаюсь с достаточным количеством компетентных специалистов в разных сферах. Некоторыми своими мыслями и взглядами о происходящем я делюсь в своем телеграм-канале «Разведдозор».

Признаюсь откровенно — я очень опасаюсь перспективы возможного военного столкновения России и НАТО.

К большому сожалению, те у нас, кто это подогревают, имея доступ к средствам массовой информации, мало представляют себе реальную военную мощь некоторых стран, входящих в Североатлантический альянс. При этом те, кто об этом знают, почему-то сейчас молчат.

Редакция благодарит военного обозревателя и автора телеграм-канала «Ширяев и Ширяев» Валерия Ширяева за помощь и содействие в подготовке интервью

* Признан Минюстом России иностранным агентом

Беседовал Андрей Мозжухин