Российские химики создали биоматериал для 3D-печати кожи, костей и сосудов

Ученые из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского создали новый биосовместимый материал для 3D-печати тканей, который может найти применение в регенеративной медицине. На основе природного полимера хитозана и термопластика поликапролактона команда химиков разработала композицию, пригодную для создания биопластырей, искусственной кожи, костей, кровеносных сосудов и даже тканей лнгких.

Материал не только помогает регенерировать поврежденные участки, но и полностью разлагается в организме, не вызывая воспалений и осложнений. Как поясняют исследователи, прочность и безопасность обеспечиваются благодаря хитозану, который хорошо растворяется в воде, а пластичность и плавкость — за счет поликапролактона. Однако у каждого из компонентов есть свои ограничения: поликапролактон при разложении выделяет кислоту, вызывая воспаление, а хитозан способен нейтрализовать эти побочные эффекты.

«Поликапролактон уже применяется при создании искусственных сосудов, но он не реагирует с водой, что повышает риск развития тромбоза. Хитозан, наоборот, предотвращает эти негативные последствия», — объясняет Иван Леднев, научный сотрудник кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ННГУ.

Чтобы объединить полимеры в одном составе, ученые использовали органический растворитель диметилсульфоксид и обработали раствор ультразвуком, получив однородную массу, пригодную для 3D-печати. По словам Леднева, регулируя соотношение хитозана и поликапролактона, можно получать материалы с разными свойствами — от гибких биопластырей до прочных костных заменителей. В перспективе технология может стать альтернативой даже титановым пластинам, применяемым при тяжелых переломах.

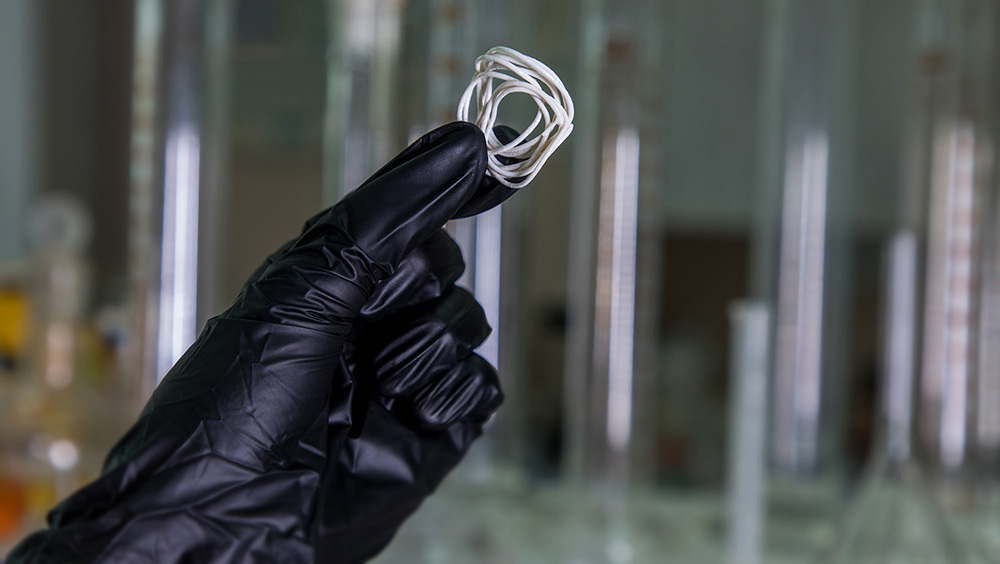

«Наша задача — производство филамента (нити) для медицинских 3D-принтеров. Мы уже опробовали сополимер в биопечати и учимся настраивать соединение для разных применений. Кроме того, планируем усовершенствовать материал, добавляя дополнительные вещества», — отметил Леднев.

Работа выполнена при поддержана грантом Российского научного фонда и основана на более ранних исследованиях по созданию материалов из хитозана и полилактида, запатентованных в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий Университета Лобачевского.