Официальной датой освобождения Севастополя считается 9 мая 1944 года. Однако бои продолжались до 12 мая, когда остатки немецких войск были взяты в плен на мысе Херсонес, — там же, где в июле 1942 года трагически закончилась героическая оборона города.

Хроника советских оборонительных и наступательных операций, как и военных действий в комплексе, достаточно хорошо изучена за те 80 лет, что прошли со времён Победы в Великой Отечественной войне.

Однако до полноценной реконструкции того, что собой представляла война в целом, ещё очень далеко. В первую очередь, по той причине, что в архивах, как рассказал недавно директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров, ещё 1,8 миллиона неисследованных дел. И это только оценка объёма тех документов, которые не являются засекреченными.

Какая-то часть этих неизученных документов — результат деятельности исторических комиссий, созданных в годы войны и занимавшихся сбором информации практически в прямом смысле слова на поле боя. Главной среди этих комиссий была так называемая «комиссия Минца» – созданная по решению ЦК ВКП (б) в конце декабря 1941 года Комиссия по истории Великой Отечественной войны при Академии наук СССР под руководством будущего академика И.И. Минца. За годы войны комиссия собрала материалы по оборонам Москвы, Севастополя, Сталинграда (преимущественно интервью с самими участниками обороны — Прим.), истории воинских частей и партизанского движения, жизни населения на оккупированных территориях.

Однако после окончания войны комиссия была закрыта, а её материалы были сданы в институтский архив (Института истории АН СССР) и историками в дальнейшем не использовались.

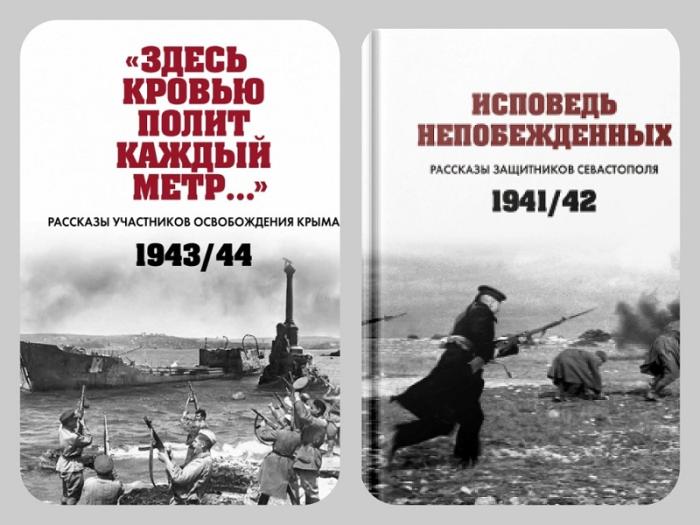

И только к 75-летию Победы, в 2020 году, впервые сотрудниками ИРИ РАН была издана небольшая подборка из интервью, собранных комиссией Минца и посвященных Крымской наступательной операции (освобождение Севастополя не было заявлено отдельной темой), под названием «Здесь кровью полит каждый метр». Слово «небольшая» в данном случае можно использовать весьма условно: книга представляет собой огромнейший том под 600 страниц альбомного формата. Всего в данной книге опубликованы 46 интервью, при этом из «Историко-археографического предисловия» неясно, сколько всего таких записей по освобождению Крыма и Севастополя сохранилось в институтском архиве.

В 2023 году увидела свет следующая подборка — интервью, собранные комиссией Минца по обороне Севастополя. В данном случае интервью касались непосредственно 250-дневной обороны города, без обороны Крыма. В книге под заголовком «Исповедь непобеждённых. Рассказы защитников Севастополя. 1941 — 1942 гг.» были опубликованы 52 интервью. В предисловии отдельно отмечено, что всего по обороне Севастополя комиссия Минца записала 102 интервью с участниками событий. Говоря другими словами, 714 страниц монографии — это публикация лишь половины всех существующих материалов «от первого лица».

И, наконец, в мае 2025 года, к 80-летию Победы, запланирован выход третьего цикла интервью под названием «Все показали себя героями. Севастополь и его жители 1941/42». В отличие от первых двух книг, где публиковались интервью с военными, здесь читатель увидит разговоры с жителями города.

Глазами вчерашних очевидцев

Так как книга ещё не вышла из печати, о её содержании пока можно составить представление лишь по аннотации, любезно предоставленной автору этих строк сотрудниками ИРИ РАН:

«В основе сборника — 83 впервые вводимых в научный оборот интервью с жителями Севастополя, пережившими его осаду 1941-1942 гг. Они были застенографированы в 1942-1946 гг. сотрудниками комиссий по изучению истории Великой Отечественной войны — областной и Академии наук СССР. В течение многих десятилетий этот материал хранился в Научном архиве Института российской истории РАН, Государственном архиве Республики Крым и фондах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Большинство бесед проводилось по горячим следам, когда картина пережитого была свежа в памяти и эмоции ещё не остыли. Приведённые в сборнике документы раскрывают не только основные направления работы городского руководства и трудовые достижения жителей, но и многие факты из повседневной жизни осаждённого города. Сборник даёт современнику уникальную возможность услышать “живые голоса” участников войны, сопереживать вместе с ними радость побед и горечь утрат».

Уже из этой информации можно отметить существенные отличия третьей книги от двух первых — в данном случае читатель увидит результаты работы не только Комиссии Минца, но и сбор такого же рода материалов (интервью) самими севастопольцами в местных комиссиях: Комиссии по истории обороны Севастополя, Крымской комиссии по истории Великой Отечественной войны, Городской комиссии по истории Великой Отечественной войны при Севастопольском городском комитете партии.

Можно полагать, что это именно те материалы, на которые ссылался в свое время А.С. Маношин, исследовавший последние дни обороны Севастополя. И про которые я в опубликованной на ForPost статье «”Белые пятна” истории последних дней обороны Севастополя» писала, что на тот момент было совершенно не ясно, что же представляют собой как комплекс источников (количество, года записи, методика записи, тематика записей) некие «воспоминания» из фондов архива Республики Крым и Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Однако главное, что объединяет все три книги — практическая одномоментность самих исторических событий и времени записи интервью. В исторической науке это определяется терминами «аутентичность» и «репрезентативность»: люди не только хорошо помнят события, про которые рассказывают, но, что называется, находятся «в моменте».

Иначе говоря, они ещё не знают, чем закончатся те истории, про которые они рассказывают: одни ещё не в курсе, когда будет освобожден Севастополь (если мы говорим про многие интервью, записанные по тематике обороны города), а другие не знают, когда и как закончится Война.

Тайна адмирала Октябрьского

Ещё не до конца стихли бои за освобождение Севастополя, закончившиеся только 12 мая, а 11 мая руководитель Комиссии по истории войны Исаак Минц уже писал начальнику Политуправления ЧФ генерал-майору А.Н. Филаретову запрос об оказании командируемому в Крым сотруднику Комиссии З.И. Факторовичу содействия в сборе материалов.

Речь шла про писателя Зиновия Фазина (псевдоним, настоящая фамилия — Факторович, автор романа-хроники «Херсонесский мыс», опубликованной в 1980-е годы). Фазин сам весной 1942 года некоторое время находился в городе, то есть принимал участие в обороне Севастополя, но уехал из него ещё до начала третьего немецкого штурма, а с конца 1942 года присоединился к Комиссии Минца в Москве и занялся сбором интервью по обороне Севастополя. И вот, в мае 1944 года, Фазин отправляется в Крым записывать интервью с участниками освобождения города.

Любопытным кажется одно обстоятельство, которое на текущем уровне знаний объяснить пока затруднительно. Запрос от Минца о приезде Фазина в Севастополь в мае 1944 года был направлен руководству Черноморского флота, однако среди материалов из архива комиссии Минца, опубликованных ИРИ РАН в 2020 году по Крымской наступательной операции, нет интервью с флотским руководством.

В первую очередь, бросается в глаза, конечно, отсутствие интервью с адмиралом Ф.С. Октябрьским, вновь назначенным на должность командующего Черноморским флотом в марте 1944 года, то есть прямо накануне операции по освобождению Крыма. В то же время есть подробнейшее интервью с Октябрьским как руководителем Черноморского флота и Севастопольского оборонительного района по обороне города — настолько подробное, что оно записывалось Фазиным на протяжении двух дней, 7 и 8 марта 1943 года.

Останавливаясь на фигуре Октябрьского, стоит отметить, что интервью с ним по обороне города в публикации материалов Комиссии Минца заметно превышает размеры всех других интервью, занимая 43 страницы. При этом стандартное интервью с участниками обороны Севастополя, в том числе с другими её руководителями (например, с членом Военного совета Приморской армии генерал-майором И.Ф. Чухновым, начальником тыла Черноморского флота контр-адмиралом Н.Ф. Зайцевым, комендантом Севастополя майором А.П. Старушкиным и др.) составляет 10 – 15 страниц. Чуть выше стандартного объёма только интервью с хорошо известным севастопольцам командиром 7-й бригады морской пехоты Черноморского флота Е.Н. Жидиловым (24 страницы).

В связи с этим закономерным кажется вопрос, почему по обороне Севастополя Октябрьский дал комиссии Минца подробнейший рассказ, а по освобождению города не рассказал вообще ничего.

Конечно, можно попробовать объяснить отсутствие интервью Октябрьского по освобождению Севастополя тем фактом, что в Крымской наступательной операции принимал участие далеко не только и даже не столько флот, сколько другие части и соединения, в первую очередь — 51-ая армия.

Собственно, интервью с руководством 51-ой армии и присутствуют, в первую очередь, в книге «Здесь кровью полит каждый метр. Рассказы участников освобождения Крыма. 1943/44». Это интервью не только с командующим 51-й армией генерал-лейтенантом Я.Г. Крейзером, но и с руководителями самых разных структур 51-й армии:

- начальником Разведывательного штаба полковником М.Ф. Зайцевым;

- начальником артиллерии генерал-майором Н.И. Телегиным;

- заместителем командующего по инженерным войскам генерал-майором А.Н. Баженовым;

- начальником оперативного отделения Оперативного отдела штаба подполковником В.Е. Титовым;

- руководством 10-го стрелкового корпуса (шесть интервью);

- руководством 216-й стрелковой дивизии (три интервью);

- руководством 12-й штурмовой инженерно-саперной бригады (одно интервью).

Помимо этого были записаны пять интервью с командирами различных подразделений 2-й гвардейской армии, а также шесть интервью с командирами нескольких авиационных полков (46-й гвардейский полк 325-й авиационной дивизии, 11-й гвардейский полк 2-й авиационной дивизии ВВС ЧФ, 8-й разведывательный полк 8-й воздушной армии, 812-й истребительный полк 265-й авиационной дивизии 3-го авиакорпуса).

На этом фоне два интервью с командирами торпедных катеров и одно интервью со старшим мотористом тендера №15 дивизиона тендеров Азовской военной флотилии кажутся крайне недостаточным «представительством» в рамках опроса комиссией Минца участников освобождения Севастополя.

Более половины интервью по Крымской наступательной операции (23 из 45) были записаны сразу же после освобождения Севастополя, в мае — июне 1944 года, то есть пока части 51-й армии находились на полуострове. Стоит полагать, что в это же время здесь находилось и руководство флота. Однако оно в целом отсутствует среди тех людей, у кого комиссия Минца брала интервью по освобождению Крыма и Севастополя.

Сложно избавиться от предположения (это именно предположение, требующее проверки по источникам), что всё же Октябрьский избежал интервью по освобождению Крыма и Севастополя по каким-то другим причинам, а не из-за того, что флот играл незначительную роль в освобождении города.

Удивительным кажется, в частности, то обстоятельство, не объяснённое в институтском предисловии к публикации интервью по обороне города, что Комиссии Минца не удалось согласовать с Октябрьским даже интервью, записанное в марте 1943 года — ни сразу после интервью, ни после освобождения Севастополя, ни даже после окончания Войны. В отличие от всех других интервью по такой непростой, героической, но и трагической теме, как 250-дневная оборона города.

Можно полагать, что руководитель СОРа первоначально был не заинтересован в согласовании того, что он рассказал в марте 1943 года, спустя девять месяцев после собственной эвакуации с 35-й Береговой батареи. А после окончания Войны, когда все материалы комиссии Минца были засекречены и оказались в архиве, согласование интервью показалось излишним — то ли членам комиссии, то ли самому Октябрьскому (хотя по обороне города отдельные интервью записывались до 1946 года, а по освобождению — и в 1947 году).

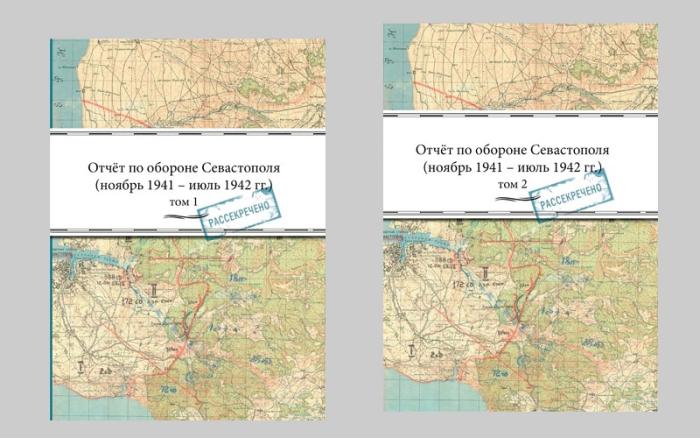

В то же время нет оснований полагать, что после Войны Октябрьский потерял интерес к тому, как будет выглядеть и в архивах, и в публичном пространстве его деятельность как руководителя обороны Севастополя. В частности, в 1961 году адмирал изучал в архиве Главного штаба Военно-Морского флота засекреченный до недавних пор «Отчёт по обороне Севастополя» (рассекречен и опубликован в 2022 году). Документ был написан Комиссией по составлению краткого отчёта о Севастопольской обороне, созданной на Черноморском флоте сразу после оставления города. Комиссию возглавлял капитан первого ранга А.Васильев, деятельными авторами «Отчёта» были генерал-майор береговых сил П.А. Моргунов и генерал-майор Е.Н. Жидилов. Всего отчёт составляли 10 человек.

Отчёт был согласован 12 октября 1942 года самим Октябрьским и членом Военного Совета ЧФ дивизионным комиссаром Н.М. Кулаковым, тогда же и был засекречен. Однако в начале 1961 года Октябрьский не только запросил отчёт в архиве, но и начал его править. На текущий момент неизвестны ни мотивы адмирала, ни характер вносимых им правок. Известно только, что заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал И.Д. Елисеев (в годы войны — начальник штаба ЧФ, т.е. подчинённый Октябрьского) утвердил 23 мая 1961 года «Акт о недействительности внесённых чернильных и карандашных исправлений».

Так или иначе можно утверждать, что руководитель СОРа и после Войны проявлял интерес к тому, как выглядела его деятельность в источниках, оставшихся от военного времени. Тем загадочнее его равнодушие к материалам комиссии Минца. Возможно, интервью историкам казалось Октябрьскому менее значимым в общей источниковой базе, чем официальный Отчёт.

«Так вот он какой, генерал Петров»

Материалы, собранные историками из комиссии Минца по обороне и освобождению Севастополя, являются, конечно, уникальным источниковым комплексом, зафиксировавшим совершенно свежие и неформальные впечатления участников обоих событий. Причём далеко не всегда эти впечатления были позднее «отлакированы» в публиковавшихся воспоминаниях по, скажем так, политическим причинам, включая неизвестную в советское время обывателю тему оставления 80 тысяч защитников города в районе мыса Херсонес.

Приведу в пример фрагмент из интервью Жидилова от 9 марта 1943 года, посвящённый его знакомству с генералом И.Е. Петровым — в сравнении с этим же эпизодом из опубликованных воспоминаний Жидилова.

Итак, в интервью комиссии Минца командир 7-й бригады морской пехоты говорил:

«Днём 31-го у меня была первая встреча с генерал-майором Петровым. Я не знал, что у него в подчинении нахожусь. Когда части отходили от Перекопа, то 51-я шла на Керчь, а Приморская на Севастополь. Все флотские части перешли в подчинение командующему Приморской армией. Я выбрал себе командный пункт и на машине мчался туда. Предварительно туда ушло несколько машин. Подъезжаю к Темешеву, к переезду через железную дорогу, после бессонной ночи, немножко вздремнул. Подъехали метров на 50 к переезду. Шофёр говорит:

— Товарищ командир, тут же немецкая колонна!

Смотрю, перед носом машин 60 немецких. Я уже вижу удивлённые лица немцев. А машина моя защитного цвета, у немцев такие же. Решался вопрос, кто первым через мост пройдет: машина или мотоколонна. Вот, думаю, влип! Что делать? Шофер спрашивает, что делать? Я говорю:

— Заворачивай круто.

Он как крутанул, и прямо по пахоте мы помчались. Я обернулся, вижу, немцы смотрят удивлённо, потом снимают автоматы, давай по машине бить. Вижу, в одном месте в машине дырка, в другом, в третьем. Мчимся. Шофер нажимает на полный газ. Потом смотрю, мне правую руку ранило разрывной пулей, кровь идёт. Шофёр говорит:

— Товарищ командир, вы ранены?

— Да ничего, — говорю, — давай, нажимай.

Он всё беспокоился:

— Как мне спасти вас!

За нами мчатся мотоциклисты, стреляют, потом из пушки начали стрелять.

Шофёр говорит:

— Покрышку переднюю стравило!

— Кати так, — говорю.

Автомат приготовил, думаю, буду стрелять, последнюю пулю в себя. Мне обидно было, со мной карта была. Потом покрышка совсем проскочила, и на одном диске шпарим по целине. Это нас спасло, потому что на мотоциклах им трудно было ехать.

На перекрёстке я остановился, вижу, останавливается машина, выходит генерал, старичок, как мне показалось.

Он подходит ко мне и говорит:

— Кажется, вы будете полковник Жидилов?

— Так точно.

— Что с вами?

— Да вот, немножко ранило.

— Что вы будете сейчас делать?

Я говорю, что решил расставить батальон на таком-то рубеже.

— Ну, правильно решили, — взял на карте этой написал.

Тут я узнал, что это Петров. После этого он мне вспоминал:

— Встретил полковника Жидилова, грязный весь, в крови, — говорит».

В опубликованных же в 1963 году воспоминаниях Жидилова «Мы отстаивали Севастополь» текст выглядит принципиально более формализованным (попутно отмечу, что публикаторы материалов комиссии Минца предполагают, что Жидилов пользовался стенограммой своей беседы с Фазиным в марте 1943 года для подготовки воспоминаний):

«Генерал предлагает подробно доложить обстановку. Выслушав меня, он прямо на моей карте пишет приказ:

“Командиру 7 БМП, полковнику Жидилову.

Вверенной Вам бригаде к утру 31 октября занять рубеж: Княжевичи, Старые Лезы, перехватывая дороги, идущие от Саки. 510-й и 565-й артполки к утру 31 октября выйдут на рубеж Софиевка.

Генерал-майор Петров. 16 ч. 45 м.”

— Вы теперь переходите в мое распоряжение. Артполки, которые я указал, будут поддерживать вашу бригаду.

Генерал жмёт мне на прощание руку и усаживается в машину. А я всё смотрю на него во все глаза. Так вот он какой, генерал Петров, командующий прославленной Приморской армией!»

Всего за осень 1942 — весну 1943 годов было записано 35 интервью, то есть две трети из опубликованных на сегодня текстов записи разговора с участниками обороны Севастополя. В целом интервьюирование по обороне города практически сошло на нет после его освобождения — лишь четыре интервью были записаны весной 1945 года на фоне завершающих наступательных операций в Европе и еще семь — в 1946 году (в данном случае комплексно были записаны интервью с лётчиками).

Материалы комиссии Минца — это очень «живой» источниковый комплекс, который читается так, словно с нами практически напрямую разговаривают непосредственные участники войны, причём не в жанре публичных воспоминаний, а, скорее, в жанре «бесед на кухне». Наверное, во многом такое ощущение — следствие профессионализма тех историков, кто брал интервью в годы Великой Отечественной войны, но также и следствие самого времени их записи. Думается, что ещё большая «сопричастность» будет от чтения материалов новой части «трилогии», ведь там интервью брались не у военных, а у обычных жителей города.

Хочется отметить, что трилогия из интервью, подготовленная к печати Институтом российской истории РАН за последние пять лет, важна ещё по одной причине: она позволяет услышать подробные рассказы о тех, кто интервью не давал, но при этом играл важную роль в обороне и освобождении Севастополя.

Среди этих лиц:

- руководитель Приморской армии генерал И.Е. Петров, отказавшийся встречаться с сотрудниками комиссии Минца осенью 1942 года и так и не согласившийся на встречу позднее — 76 раз упоминается в опубликованных интервью других участников обороны города;

- генерал П.А. Моргунов, позднее написавший воспоминания «Героический Севастополь» (к Моргунову, судя по всему, из комиссии Минца почему-то не обращались; как известно сегодня, и Петров, и Моргунов хотели остаться на 35-й Береговой батарее во время эвакуации командования) — упоминается 36 раз;

- оставленный при эвакуации «за главного» на 35-й ББ командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор П.Г. Новиков, попавший в плен и погибший в немецком концлагере спустя два года — упоминается 15 раз;

- командир 35-й береговой батареи А.Я. Лещенко, эвакуированный в бессознательном состоянии на одном из последних кораблей в Новороссийск в начале июля 1942 года и принимавший в конце апреля 1944 года участие в освобождении Севастополя (на текущий момент не ясно, обращалась ли к Лещенко комиссия Минца, но это был один из тех участников войны, кто имел отношение и к обороне, и к освобождению города), — упоминается 7 раз.

Так или иначе всего, согласно «Именному указателю», например, только по обороне Севастополя, мы можем найти упоминания (или подробный рассказ) о 581 человеке.

В последние годы активно пополняются и ширятся базы данных, включая базу данных Историко-мемориального комплекса «35-ая Береговая батарея». В то же время для массового читателя столь «живой» и аутентичный источник, как в «трилогии» по материалам комиссии Минца, несмотря на всю популярность послевоенного жанра «окопная правда войны» — явление, не столь знакомое.

Но всё же значение этого источника переоценить сложно. Особенно если учесть, что рядом с нами год за годом остаётся всё меньше участников той Войны, 80-летие Победы в которой отметила наша страна.

Любовь Ульянова

Фото: предоставлены автором, ForPost, Полина Ласькова|ForPost

Обсуждение (1)

О последних днях обороны мемуарные и прочие воспоминания представителей старшего командного состава частей и соединений оборонявших город и ОТОЗВАННОГО приказом Октябрьского с линии боевого соприкосновения, тем самым фактически оставив оборонявшиеся части БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ - порой разительно отличаются от ставших публичными РЕДЧАЙШИХ воспоминаний ОКОПНИКОВ и лице рядовых и младших командиров.

Из воспоминаний лейтенанта 92-го армейского инженерного батальона Н. Т. Кашкарова: «День 1 июля (1942 года - прим.) был характерен движением мелких групп военных в направлении бухты Камышовой и мыса Херсонес. К середине дня этот поток усилился… В этом потоке движения всё перемешалось. В группах держались около младшего командира или командира, самое большое до капитана. Всё большое начальство, как испарилось, как не было его…».

Старший лейтенант, командир радиовзвода 456-го пограничного погранполка Н. И. Головко после войны с горечью вспоминал: «Я считаю, что мы могли ещё держать оборону, если бы не дрогнуло командование, которое должно было уходить последним…».

Старшина 2-й статьи, пулемётчик отдельного батальона дотов О. П. Григорьев отметил: «Будь мы в окопах, только последний солдат Манштейна дошёл бы до Херсонеса».