Научрук РГАСПИ Сорокин рассказал о роли СССР в разгроме милитаристской Японии

Среди экспонатов - уникальные документы эпохи. Фото с борта линкора "Миссури", где был подписан Акт о капитуляции Японии. Материалы по операции комитета начальников штабов Великобритании "Немыслимое", которая предусматривала военный разгром Красной армии с участием неразоруженных частей вермахта. Схема расположения захоронения Адольфа Гитлера, Евы Браун, семьи Геббельс.

Почему Аляска, ставшая знаковым местом современной мировой политики, много раз упоминалась и в разговорах Сталина с Трумэном? Когда советское государство начало миловать бандеровцев? На эти вопросы "РГ" отвечает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.

Андрей Константинович, специально для выставки рассекречивали документы?

Андрей Сорокин: Специально для данной выставки документы не рассекречивались. В своей работе российские архивисты стремятся использовать наработки продолжающейся "архивной революции", в ходе которой уже были рассекречены сотни тысяч документов советского периода истории. Мы видим свою задачу в том, чтобы большинство известных событий подать через документы, которые ранее не выставлялись. Среди них, например, постановления о конверсии оборонной промышленности, то есть о перестройке экономики Советского Союза на мирный лад, которые в январе и мае 1945 года принял Государственный комитет обороны СССР. Не экспонировались ранее и документы о демобилизации Красной армии и репатриации немецких военнопленных летом 1945 года. Они подчеркивают тот факт, что СССР был настроен на мирное строительство.

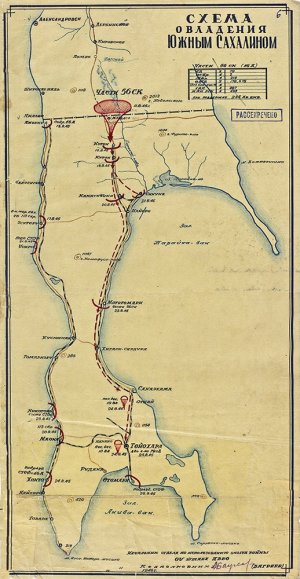

Нам неизвестны и выставочные проекты, которые были бы специально посвящены разгрому Квантунской армии, занятию островов Курильской гряды, освобождению Сахалина и десанту в северной части Корейского полуострова. С помощью Архивной службы Вооруженных сил России нам удалось обнаружить подлинные карты планирования наступления трех наших фронтов, которые осуществляли Маньчжурскую операцию. И одна из них будет выставлена в подлиннике. Уникальный характер этих документов я могу сегодня смело декларировать.

Среди документов, представленных на выставке, есть один удивительный. Это приказ наркома внутренних дел УССР В.С. Рясного о помиловании участников украинского националистического движения, явившихся с повинной в органы советской власти до 20 июля 1945 года. Приказ появился только год спустя после того, как бандеровцы убили генерала Ватутина, который освобождал Киев. И государство уже готово было их миловать?

Андрей Сорокин: Коллаборационизм, особенно в западных областях Украины, получил широкий размах. Однако про многих можно было сказать, что коллаборантами они были пассивными, сотрудничали с немцами вынужденно, работая в школах, больницах, на полях. Советское государство не было столь ужасающе репрессивным, как его представляли в перестроечные годы или до сих пор представляют идеологические противники. В послевоенный период оно проводило целенаправленную линию по примирению граждан оккупированных территорий с советской властью. И одним из главных инструментов была готовность прощать тех, кто не совершал военных преступлений. Кстати, точно такая же линия проводилась союзниками на территории Германии: в послевоенный период подавляющее большинство должностей в госаппарате там занимали бывшие нацисты, потому что никаких других управленцев на тот момент просто не было.

После встречи на Аляске президентов Путина и Трампа, спустя юбилейные 80 лет после окончания Второй мировой, многие стали сравнивать это событие с Ялтой, где СССР пообещал союзникам вступить в войну с Японией...

Андрей Сорокин: Участие Советского Союза в разгроме милитаристской Японии часто объясняется верностью Сталина союзническим обязательствам. Но давайте смотреть на вещи трезво: главный мотив был другой. Это стратегическое укрепление позиций СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и купирование японской угрозы, возвращение южной части острова Сахалин, отторгнутой от царской России по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов, передача в состав СССР островов Курильской гряды, возвращение аренды Порт-Артура...

Подготовку к войне на Дальнем Востоке, как заключительной стадии Второй мировой, Сталин запустил задолго до того, как были приняты обязательства перед союзниками. По воспоминаниям начальника оперативного управления Генштаба Сергея Штеменко - еще на исходе сентября 1944-го: "После очередного доклада в Ставке, мы получили от Верховного задание подготовить расчеты по сосредоточению и обеспечению войск на Дальнем Востоке. "Скоро, видимо, потребуются, - заключил Сталин этот короткий и как бы мимолетный разговор". В апреле 1945-го последовала установка главнокомандующего: "войну провести в самый короткий срок".

Как известно, в конце июля на конференции в Потсдаме президент США Трумэн сообщит советскому лидеру об успешном испытании оружия "необычной мощности". Он сделал это в тот самый день, когда подписал приказ о дате атомной бомбардировки Хиросимы. Сталин, как известно, проигнорировал это сообщение, не выказав никакой заинтересованности в получении дополнительной информации.

По мнению некоторых экспертов, Трумэн подумал, что Сталин ничего не понял. Такое могло быть?

Андрей Сорокин: Нет, конечно. Урановый проект в Советском Союзе был запущен 20 сентября 1942 года постановлением Государственного комитета обороны "Об организации работ по урану". В мае 1945-го ГКО утвердил план научно-исследовательских работ специально ранее созданной лаборатории N 2 Академии наук СССР на текущий год.

А после атомных бомбардировок японских городов работы приобретут новый масштаб. Так, 20 августа 1945 года ГКО примет постановление "О специальном комитете при ГКО для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана", который был наделен чрезвычайными полномочиями по привлечению к работам по атомному проекту любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР. Причем большая часть работы Спецкомитета была регламентирована директивами самого Сталина.

И вот, обратите внимание: было решено "поручить тов. Берия принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области". Конечно, Сталин был в курсе того, что происходит с "атомом" за рубежом.

Оружием "необычной мощности" оказались атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Отмечая 80-летие этой трагедии, японские политики предпочитают умалчивать о том, кто сбросил бомбы. Но почему молчат японские ученые и архивисты?

Андрей Сорокин: В японской историографии не игнорируется эта тема. И в школьных и университетских учебниках по истории прямо говорится, кто и когда это сделал. Возможно, не во всех. "Фигуры умолчания" на уровне профессиональных историков, в общем, нет. Молчат только политики. И объяснить это несложно. Соединенные Штаты Америки и Япония являются союзниками, в том числе и в военном плане. Как мы знаем, на территории страны находится целый ряд американских военных баз. Так что понятно, почему японские политики лишний раз не напоминают союзнику о его вине в напрасной гибели десятков тысяч своего мирного населения.

Да и ситуация внутри общественного мнения неоднозначная. Приведу такие данные. Если в начале 1990-х в Соединенных Штатах 63 процента опрошенных граждан заявляли об оправданности бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, то во второй половине 2010-х годов об этом говорили уже 56 процентов респондентов.

В Японии динамика похожая: в 90-е только 29 процентов опрошенных считали, что бомбардировки были оправданными. Сейчас их стало еще меньше - 14 процентов. И при этом, по данным на 2019 год, около 80 процентов японцев положительно относились к США, и лишь 20,8 процента - к России.

Тем не менее остается так много людей, оправдывающих бомбардировки? Как это возможно? Как можно забыть страшные фото испепеленных людей?

Андрей Сорокин: Это напрямую связано с американской и японской пропагандой. Тот образ послевоенного мира потребления и демократии, который США привносили в японское общественное сознание, успешное развитие экономики, рекордная продолжительность жизни - все это в глазах японского общества, видимо, существенно перевешивает ужасающие последствия атомных бомбардировок. Но, как видим, - все меньше.

Сталин обещал союзникам вступить в войну с Японией спустя три месяца после Победы...

Андрей Сорокин: Да, и сдержал обещание. В ночь на 9 августа войска трех фронтов - Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных - начали общее наступление в рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции. А через пять дней после ее начала император Хирохито объявил о капитуляции.

Но война ведь не закончилась?

Андрей Сорокин: 16 августа "Правда" опубликовала разъяснение советского Генерального штаба, в котором было сказано: "Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции... Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться...".

Простите за очередную современную параллель: даже если "вождь" подпишет мирное соглашение, радикалы не подчинятся своему главнокомандующему...

Андрей Сорокин: Вооруженные силы Советского Союза продолжали наступательные операции против Японии. 17 августа Василевский получил радиограмму от главнокомандующего Квантунской армией о том, что им отдан приказ немедленно прекратить военные действия и сдать оружие. Однако на некоторых участках фронта японские войска не сдались, и наш маршал, действуя, очевидно, по согласованию со Ставкой Верховного главнокомандующего, вынужден был форсировать свое наступление, завершив его в стратегически важных пунктах.

Поступил предусмотрительно?

Андрей Сорокин: Вот именно. Через несколько дней после начала советского наступления Трумэн, нарушая договоренности союзников, приказал американским войскам оккупировать порт Дальний (Дайрен), "если к тому времени он еще не будет захвачен силами советского правительства". Так что исполнение договоренностей между союзниками в значительной мере зависело не только от политической воли руководителей держав, но и от стратегических позиций, обладание которыми обеспечивали их вооруженные силы.

Проигрыш России в войне 1904-1905 годов шокировал общество, рана под названием "Порт-Артур" саднила 40 лет. По итогам Потсдамской конференции город передали СССР. Коллективное самолюбие было удовлетворено?

Андрей Сорокин: Война на Дальнем Востоке сопровождалась тонкой дипломатической и психологической игрой. Например, Сталин согласился с тем, что верховным главнокомандующим союзных армий для принятия капитуляции Японии Трумэн назначил генерала Макартура. Но в ответ своим представителем сделал генерал-лейтенанта Деревянко, причем его фамилию вписал в проект послания президенту США лично. Остается только догадываться, чем руководствовался советский лидер, останавливая свой выбор на фигуре одного из многих советских генералов. Возможно, тем самым он хотел подчеркнуть малозначимость этого события по сравнению с капитуляцией Германии. По прошествии времени нельзя, однако, не увидеть в этом решении просчета Сталина. Понижен оказался не статус события, а роль советского участия и в нем. Вступление Советского Союза в войну с Японией и разгром Красной армией в кратчайшие сроки японской Квантунской армии сыграл важнейшую роль в капитуляции Японии, а роль эта оказалась приглушена.

Правда ли, что остров Хоккайдо мог стать советским?

Андрей Сорокин: В разгар финальной стадии советского наступления Сталин и Трумэн обменялись посланиями. И первый напомнил о необходимости учесть в документах союзников по Японии решения трех держав в Крыму. По мнению Сталина, следовало "включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, которые, согласно решению трех держав в Ялте, должны перейти во владение Советского Союза". Мало того, генералиссимус станет настаивать на том, чтобы включить туда и северную половину острова Хоккайдо. И здесь речь идет не только о геополитике, но и о "травме", которую вы упоминали. "Русское общественное мнение было бы серьезно обижено, - подчеркнет он, - если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории".

Трумэн без объяснений отверг этот вариант, и Сталин в последний момент решил остановить десантную операцию советских войск по высадке на Хоккайдо. Советский вождь, судя по всему, продолжал рассчитывать на послевоенное взаимодействие с союзниками, в рамках которого предстояло в том числе легализовать территориальные приобретения на Дальнем Востоке.

А правда ли, что Курильские острова могли стать американскими?

Андрей Сорокин: Да, не только Сталин пробовал расширить пределы возможного. Трумэн в эти августовские дни в довольно бесцеремонной форме предпринял зондаж в отношении Курильских островов. 18 августа он написал Сталину: "Правительство Соединенных Штатов желает располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолетов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе, для военных и коммерческих целей".

Советский лидер ответил президенту США довольно резко. В послании от 22 августа, напомнив, что "такое мероприятие не было предусмотрено решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не вытекает из принятых там решений", Сталин отказался удовлетворить требование Трумэна по постоянной авиабазе. "Требования такого рода, - заявил он, - обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории... Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств".

В конце концов Сталин сообщил о готовности пойти навстречу американским предложениям в том случае, если Соединенные Штаты позволят советским коммерческим самолетам садиться на Аляске - на одном из Алеутских островов, поскольку действующая авиалиния из Сибири в США через Канаду не удовлетворяет ввиду ее большой протяженности. Предложение оказалось неприемлемым, на что и был расчет.

Между тем США очень хотели заполучить Курилы. Процитирую оценки, сделанные американской разведкой: "Советское приобретение Южного Сахалина и Курил вернуло в русские руки обширные рыбные запасы Охотского моря, а также сахалинские уголь и нефть, использовавшиеся до этого японцами. В стратегическом отношении обладание Сахалином и Курилами превратило Охотское море в советское озеро... Они овладели Курилами, которые перекрывают воздушный коридор между США и Азией. Наконец, их приобретения ограничивают свободу действий Японии..."

После того как в Токио японцы подписали акт о безоговорочной капитуляции, 3 сентября было объявлено Днем Победы над Японией и в Москве состоялся торжественный артиллерийский салют. Однако массовых торжеств не было. Почему?

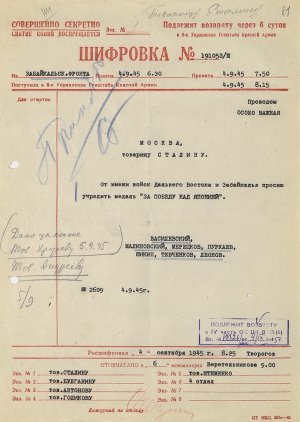

Андрей Сорокин: Более того, получив от командования шифровку с просьбой разрешить принять участие в Октябрьском параде в Москве 7 ноября по одному сводному полку от каждого из фронтов и Тихоокеанского флота, Сталин наложил резолюцию: "Признать невозможным". На второй шифровке от тех же подписантов, просивших учредить медаль "За победу над Японией", он оставит краткую резолюцию: "Принять".

Вероятно, таким образом он направлял всем символическое послание: война Советского Союза против Японии не более чем военный эпизод Второй мировой войны, достойный такой же медали, как и многие другие сражения, но не более того.

В боях с Японией принимал участие так называемый последний призыв. Командир 1136-го Краснознаменного Кенигсбергского стрелкового полка полковник Савойкин вспоминал: " У меня в полку 65 процентов личного состава молодежь 1927 года рождения". Сколько народу мы потеряли на Дальнем Востоке?

Андрей Сорокин: В ходе боев советские вооруженные силы понесли относительно незначительные потери: 12 031 человек убитыми и пропавшими без вести и 24 425 ранеными.

Историко-документальная выставка "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 7 ноября 1944 - 3 сентября 1945" закрывает цикл подготовленных Федеральным архивным агентством при участии Российского исторического общества в 2018-2023 годах: "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", "1939 год. Начало Второй мировой войны", "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941", "Великая Отечественная война. 22 июня 1941 - 19 ноября 1942", "Великая Отечественная война. 19 ноября 1942 - 7 ноября 1944".