Павел Затрускин: «Си Цзиньпин, по сути, материализация китайского императора»

Павел Затрускин: «Китай традиционно рассматривает весь мир практически как свою площадку, где он может с той или иной долей успеха реализовать собственные цели»

Павел Затрускин: «Китай традиционно рассматривает весь мир практически как свою площадку, где он может с той или иной долей успеха реализовать собственные цели»

«Китаю союзники не нужны — ему требуются участники его игры»

— Павел Викторович, российско-американский саммит на Аляске 15 августа и саммит ШОС в Китае 31 августа — 1 сентября, а также военный парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией — это все звенья одной цепи по выстраиванию нового миропорядка или же совершенно разные по своему духу и направленности события, которые, как лебедь, рак и щука, тянут мир в разные стороны? Как вам представляется?

— Думаю, что никакой единой конструкции нового порядка, к сожалению, до сих пор не выработано и даже в планах и проектах этого нет. Все основные мировые игроки предпочитают работать исключительно в собственных интересах. То, что 31 августа — 1 сентября в Тяньцизине состоялся саммит ШОС, свидетельствует скорее о реализации абсолютно китайской программы на китайской же площадке, где только КНР и более никто определяет актуальную повестку и направление диалога. Все остальные 25 или же 29 участников саммита (тут есть разночтения) являлись… Не скажу, что статистами, но теми фигурами, которые создавали выгодный фон для продвижения китайской модели. Причем здесь даже нельзя говорить о мироустройстве, поскольку для Китая мир — это он сам, «срединное государство», 中国 «чжунго», вокруг которого крутится вся Поднебесная, где центром мира всегда считался двор китайского правителя и никак иначе.

Павел Викторович Затрускин — востоковед, историк, старший преподаватель кафедры восточных языков МПГУ (Московского педагогического государственного университета).

Ветеран спецслужб, бывший сотрудник 9-го управления КГБ.

Три высших образования: военное специальное, филологическое (МГПИИЯ им. Мориса Тореза), юридическое.

Преподает более 20 лет китайский, японский, немецкий языки.

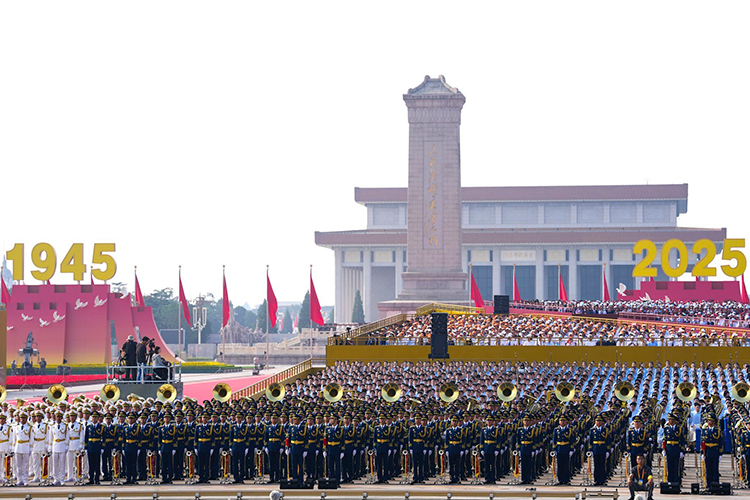

Саммит, как известно, плавно перетек в военный парад 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Парад по случаю 80-летия, но спрашивается: 80-летия чего? Наши СМИ, освещавшие это мероприятие, чаще всего преподносили его как парад в связи с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны на восточно-азиатском театре военных действий. Однако в китайской трактовке мы не найдем ничего подобного.

Для Пекина это окончание Второй японо-китайской войны 1937–1945 годов, войны сопротивления японским захватчикам. Как таковой мировой войны — ни Первой, ни Второй — для китайцев просто не существует. Для них существует только Китай, его история и интересы. Характерно, что, говоря о победе над Японией, Си Цзиньпин не упомянул ни одну из стран, которые помогли тогдашнему Китаю завершить войну. А это, как мы знаем, СССР и США. Американский президент Дональд Трамп практически сразу же возмутился этим фактом и на одной из дипломатических встреч заявил буквально следующее: «Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина, он мой друг, но, я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи». Еще раньше он написал в социальной сети Truth, что «многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая». Что же касается роли Советского Союза, который в одной только Маньчжурской наступательной операции с 9 августа по 2 сентября 1945 года потерял 36 456 человек, то она тоже не была ни оценена, ни даже упомянута.

«Характерно, что, говоря о победе над Японией, Си Цзиньпин не упомянул ни одну из стран, которые помогли тогдашнему Китаю завершить войну»

«Характерно, что, говоря о победе над Японией, Си Цзиньпин не упомянул ни одну из стран, которые помогли тогдашнему Китаю завершить войну»

— Откуда такая забывчивость в сфере истории?

— Дело в том, что КНР в принципе не рассматривает другие страны как своих союзников, хотя бы ситуативных, или, как сейчас любят говорить, не видит их в качестве стратегических партнеров. Для него есть только проводники его интересов или те, кто мешает этому. Китай во все времена был ярко проявленной империей, поэтому так называемое союзничество или стратегическое партнерство для него — это скорее 胡说八道, «ху шуо ба дао», — «бред сивой кобылы». Ведь что такое империя в принципе? Это государственное образование, которое прежде всего придерживается принципов автаркии и автократии, то есть абсолютной самодостаточности и независимости. И именно поэтому Китаю союзники и не нужны — ему требуются участники его собственной игры.

Китай традиционно рассматривает весь мир практически как свою площадку, где он может с той или иной долей успеха реализовать собственные цели. Между прочим, эта тенденция лишь усилилась и, можно сказать, получила новую жизнь с приходом к власти Си Цзиньпина. Главный посыл председателя КНР, с которым он занял ключевые посты у себя в государстве и с которым он продолжает работать, — это «реализация великой китайской мечты» 中国梦«чжунго мэнг». Или в полном китайском варианте: 实现中国的大梦 («шисянь чжунго де да мэнг»). Между прочим, в китайском языке не принята транскрипция кириллицей. Я не хотел бы сейчас перегружать читателей глубоко специализированными вопросами — что такое транскрипционная система Палладия кириллицей или система пиньинь латиницей. Но скажу коротко: среди большей части синологов не приветствуется система Палладия, поскольку не совсем точно передает звучание китайского языка. Но на всякий случай здесь даю транскрипцию именно на русском, чтобы нашим читателям было понятнее.

Так что же такое «великая китайская мечта», по мнению китайцев? Это в первую очередь попытка избавиться от фантомных исторических болей и воспоминаний о том периоде, когда Поднебесная была поистине великой и большой по территории страной. Но избавиться от этих болей Пекин, судя по всему, намерен через реализацию своих обширных амбиций. Скажем, в 2001 году, когда была создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), через объединение 6 государств (куда, кроме КНР, первоначально вошли Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан), все осуществлялось не на равноправных условиях, а под строгим патронажем Китая. К примеру, не заключалось никакого совместного договора. С каждым из членов объединения Пекин заключил отдельный договор, где прописывал условия своего патронажа. А именно открытие рынков и границ, предоставление возможностей для китайского бизнеса и так далее.

Это, кстати, примерно та же политика, за которую Китай упрекает Соединенные Штаты Америки, говоря о том, что американцы закрывают ему рынки и не дают возможности работать, заботясь только о самих себе. Но при этом Пекину ничего не мешает вести себя сходным образом с теми, кто вот уже практически четверть века является его партнерами по ШОС, не говоря уже о новых членах объединения. И Россия в этом плане равная среди прочих.

— Равная среди «статистов», вы хотите сказать?

— Да, никаких особой роли и особого пути в китайской модели для нас не предусмотрено. Скажем, все знают о китайским проекте «Один пояс — один путь», по-китайски 一带一路 «и дай и лу» , известном также как «Великий шелковый путь 2.0». Мы представляем себе «шелковый путь» как некую очень длинную и протяженную дорогу, как всемирный проект по налаживанию маршрутов перемещения товаров, но это очень условно. И здесь мы сталкиваемся с одной очень интересной особенностью китайского языка. Очень многие из расхожих китайских терминов и формулировок, которые мы знаем и используем в повседневной жизни, на самом деле представляют собой лишь примитивный и зачастую довольно ограниченный перевод того, что имелось в виду на самом деле.

Ведь то, что мы сегодня называем «шелковый путь», по-китайски 丝路 «сы лу», а в полном варианте, то 丝绸之路 «сы чоу чжи лу», может иметь и совершенно иное значение. Ведь одно из многих значений иероглифа 丝 «сы» не только «шелк», но и «дорожка», а 绸 «чоу» не только «шелковая материя», но и «связка», «пучок». Здесь я обязательно должен сделать ремарку о том, что китайский иероглиф и, соответственно, китайское слово имеют довольно расплывчатое понятие. Семантическое поле каждого отдельного иероглифа весьма широкое, и только лишь в соединении с какими-то другими иероглифами актуализируется то истинное значение и та глубина, которую китайцы хотят сюда вложить.

Мы можем заглянуть в словари и убедиться, что «сы чоу чжи лу» (где «лу» — «путь») дает в знаменателе не только «шелковую дорогу», но «связку всех дорог, увязанных в один общий путь». В качестве примеров можно привести следующие: 蛛丝 «джу сы» — «паутина», где «джу» — это «паук», а «сы» вроде тот же «шелк». Однако это никакой не шелк. «джу сы» — это паутиновые дорожки, по которым бегает паук. Или 雨丝 «юй сы», где «юй» — «дождик», а «сы» опять не «шелк», а именно «дорожка». И все словосочетание передает значение — «струи ливня, которые бегут по окну ливневыми дорожками», понимаете?

И все это вышесказанное также относится и к понятию 一带一路 «один пояс, один путь», которое в общепринятом переводе уже само по себе является довольно бессмысленным и непонятным. Что за пояс? И что за путь? Но дело оказывается в том, что китайское сочетание 一带имеет значение не только «один пояс», но и значение «все территории, области, земли». И соответственно, вся фраза в итоге приобретает несколько иное значение. А именно все земли и территории (подвластные Китаю) (должны идти) одним путем. То есть для всех территорий и земель — единые стандарты и параметры жизни в Поднебесной, определяемые и контролируемые центральным правительством Китая.

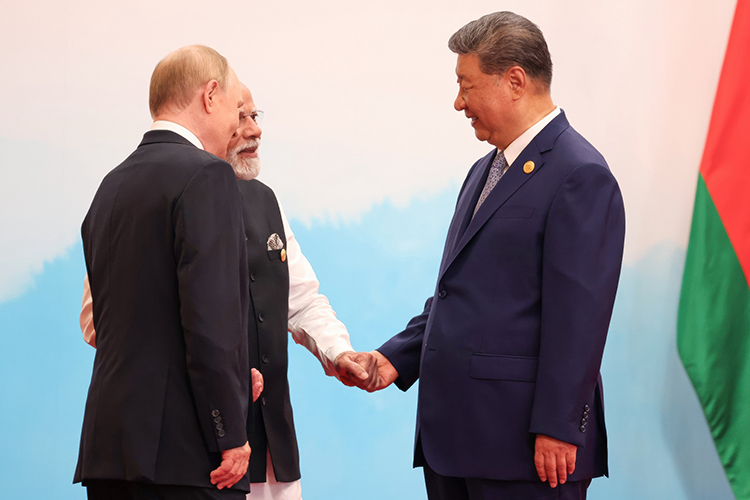

«Когда говорят, что Индия приехала на саммит ШОС и индийский премьер Нарендра Моди некоторое время провел с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, я не вижу в этом свидетельства перемен»

«Когда говорят, что Индия приехала на саммит ШОС и индийский премьер Нарендра Моди некоторое время провел с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, я не вижу в этом свидетельства перемен»

«Среднеазиатские республики находятся уже практически под полным китайским контролем»

— То есть Великий шелковый путь — это прошивка мира китайской паутиной, я правильно вас понимаю?

— Да, совершенно верно, это очень хорошая ремарка. Это прошивка или, так скажем, навязывание окружающему миру стандартов и параметров, по которым живет Китай. Построить с нуля какой-то новый современный маршрут было бы очень сложно для КНР. Поэтому китайцы пытаются увязать под своим контролем все пути существующих транспортных коридоров, соединяющих Восток с Западом.

Безусловно, у каждой страны есть свои стандарты и параметры, и в основе едва ли не всех мировых конфликтов лежит их разночтение и разное понимание другой стороной. К примеру, в настоящее время в России очень болезненно и надрывно пытаются реформировать среднюю школу и сферу высшего образования. На мой взгляд, это не что иное, как слабая и почти бессильная попытка обрести свои стандарты и параметры, которых могло бы придерживаться не только руководство государства, но и весь народ. Поддержка народа — это на самом деле наиважнейший фактор. Пожалуй, самое главное оружие, как разрушительное, так созидательное, — это энергия масс. Почему Китай так рванул вперед в своем развитии? Потому что в 1970–1980-х годах руководство КНР заставило поверить китайские массы в ту идею, которую оно поставило своей целью и смогло со временем реализовать. Это и позволило «срединному царству» в его нынешнем варианте стать современным могущественным Китаем, способным играть в свою игру и продвигать собственные проекты.

К сожалению, российское руководство пока что не смогло найти те параметры и стандарты, которые бы зажгли массы. Между тем в нашей отечественной истории имеются примеры, как это можно сделать. А как иначе в 1930-е годы мы смогли поднять нашу разрушенную страну до высокого индустриального уровня? Да, в этот исторический период случались репрессии и принуждение, но, основываясь только лишь на них, нельзя было заставить работать целый народ. Нужен огонь в глазах и душе, желание что-то творить и созидать.

— Вы упомянули, что в китайской историографии и лексиконе нет понятия Второй мировой войны, а есть лишь «война сопротивления» и китайско-японский конфликт 1937−1945 годов. Но ведь есть история человеческой цивилизации как таковая и она наверняка известна хотя бы китайской профессуре?

— В любом случае китайцы знают преимущественно о «противостоянии Японии» в эти годы, которое они называют «Ханжи чжаньчжэн». И практически ничего другого. Они рассматривают это как борьбу своего народа против японских захватчиков. Повторюсь: никогда за всю историю Китай ни с кем не состоял в военных союзах или политических блоках, он всегда оставался сам по себе. При этом, как бы плохо ни жили китайцы, они все равно фанатично придерживались идеи о своем древнем величии. Эту идею разделяют в КНР практически все от мала до велика: от образованного до невежды, от культурного человека до чернорабочего, не обремененного культурным багажом, от старика до ребенка. Обработка населения идет в том числе через пересказ исторических легенд и сказаний, и кому-то она, наверное, может показаться примитивной и простенькой. Но зато эта идеология вкладывается в голову буквально с детского сада и потом сопровождает человека в течение всей его жизни.

Кстати, в настоящее время конфуцианство практически возведено в ранг государственной идеологии и религии Китая. Мы знаем, что в Поднебесной с незапамятных времен наличествуют два основных направления философской мысли: конфуцианство, получившее свое название по имени основателя учения Конфуция (приблизительные даты жизни: 551–479 годы до нашей эры), и даосизм, оставшийся в наследство от легендарного мыслителя Лао-цзы, жившего в VI веке до нашей эры. По сути, Конфуций и Лао-цзы — это два антагониста, как инь и ян.

— Понятно, что они антагонисты. Конфуций — это кумир государственников, почитавший человека винтиком имперской машины, в то время как Лао-цзы проповедовал внутренний духовный путь личности.

— Да, Конфуций всей своей жизнью, всеми своими проповедями, высказываниями и афоризмами приучал население к мысли, что надо подчиняться традициям и ритуалам. Он учил: государство подобно пирамиде, на вершине которой находится император, руководитель государства, а внизу по степени убывания — все остальные. И эти остальные должны работать на то, чтобы пирамида оставалась устойчивой и исправно функционировала. В настоящее время руководство Китая взяло старинное конфуцианское наследие на вооружение и сделало его неотъемлемой частью действующей идеологии.

Что касается Лао-цзы, то он действительно антагонист: он сам в себе, он может видеть то, чего не видят другие, и мир, в котором он существует, принадлежит только ему одному. О том, как именно умер Лао-цзы и где это произошло, доподлинно ничего неизвестно. Согласно сказаниям, будучи уже дряхлым стариком, философ ушел из Поднебесной через западную пограничную заставу, предварительно рассказав ее начальнику Инь Си о своем учении. Ушел и сгинул. Такова парадигма даосизма — выбирающий путь «дао» здесь выглядит абсолютно самодостаточным. Опять автаркия. Это настоящая внутренняя империя, и человек в ней император.

Если же говорить о внешних империях, то путь любой из них рано или поздно заканчивается обрывом. Все империи обязательно рушатся, и у каждой есть свой срок жизни. Это объясняется просто: империя может жить, только расширяясь. Как только останавливается процесс расширения, сразу начинаются внутренние процессы саморазрушения. То есть империя может только расти, а не уменьшаться.

Китай сейчас демонстрирует центробежный вектор развития — он расширяет свои зоны влияния. Сюда включены южные моря и океаны, Индонезия, Филиппины и Австралия (с последней он особенно жестко конфликтует). А скажем, на западе он противоборствует с Индией.

Здесь я снова вернусь к саммиту ШОС. Мне он видится всего лишь площадкой по выявлению позиций и мнений, а также по обмену ими. Никаких серьезных договоров или соглашений, никаких организационно-структурных новаций этот формат не предусматривает. Поэтому, когда говорят, что Индия приехала на саммит ШОС и индийский премьер Нарендра Моди некоторое время провел с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, я не вижу в этом свидетельства перемен. Китай с Индией и раньше нередко встречались на дипломатических раутах, но они как были антагонистами, так и останутся ими. Не могут они заключать какие-то договоры, пока Китай не отдаст Индии часть Тибета.

В свою очередь КНР не может быть другом и союзником Ким Чен Ына, руководителя КНДР, пока китайцы не отдадут Северной Корее территорию Яньбянь — земли компактного проживания корейского населения внутри КНР. По этому поводу у них продолжается жесточайший конфликт. Сюда накладывается еще фактор нездоровья Ким Чен Ына — он болеет, и поэтому, возможно, ведет себя недостаточно активно. Однако ему памятны заветы его отца Ким Чен Ира о том, что он должен обязательно вернуть эту территорию. Между прочим, эта территория практически половина сегодняшней Маньчжурии.

— Между тем Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу «создания более справедливой и равноправной системы глобального управления», а также «сообщества с единой судьбой человечества». Что это, как не заявка на глобальное лидерство Китая, которое выводит Поднебесную из ее привычных рамок и границ?

— Да, но за этой концепцией опять встает вопрос о возвращении «исконных китайских территорий». По сути, это единственное, что лежит в основе выдвинутого им лозунга — реализация великой китайской мечты. Мы видим, к примеру, что среднеазиатские республики находятся уже практически под полным контролем Китая, а наши связи с ними, напротив, слабеют. Попытки через ОДКБ продолжать оказывать какое-то влияние на бывшие республики СССР не могут перевесить китайского давления — главным образом финансового. Китай просто заваливает Среднюю Азию финансами, он вливает туда такие колоссальные средства, что мы просто не в состоянии нивелировать их воздействие.

Кстати, когда я говорю о намерении Китая вернуть свои земли, то вовсе не подразумеваю военного решения этой проблемы. КНР преспокойно забирает территории при помощи бизнеса. И это тоже чисто китайская форма войны в новом понимании, которую иногда называют гибридной войной. То, что мы могли видеть на военном параде 3 сентября в Пекине — гиперзвуковые ракеты, танки, лазерные установки ПВО, многое другое из разряда «супер-супер», — на самом деле не более чем «пугалки» для примитивных оппонентов. Китай предпочитает захватывать мир экономически, скупая и арендуя все что возможно. Именно идея экономической экспансии лежит в основе китайского нового миропорядка и китайской же формы глобализма. Да, это восточный глобализм, но он возник как реакция на глобализм западный, продвигаемый США и ЕС.

«Китайский лидер практически в равной степени общался со всеми 26 высокопоставленными гостями парадных мероприятий»

«Китайский лидер практически в равной степени общался со всеми 26 высокопоставленными гостями парадных мероприятий»

«В китайской версии трансляции парада практически не показывали Владимира Путина»

— А Россия в этом контексте к какому глобализму более склоняется — к восточному или западному?

— Честно скажу, я пока не вижу в публичном поле инструментов, с помощью которых мы могли бы продемонстрировать свою собственную национальную идею и нашу позицию. Мы откровенно мечемся. Понятно, что наш основной гербовый символ еще со времен царей Ивана III и Ивана Грозного — это двуглавый орел, смотрящий одновременно и на Запад, и на Восток. Потенциально мы можем играть и с Востоком, и с Западом, но на деле это не осуществляется. Нас бросает из стороны в сторону — то туда, то сюда. Нельзя так. Ведь наш двуглавый орел — это принцип нашего мироздания, в котором мы живем, — принцип дуализма. Черное и белое, плохое и хорошее, низ и верх. В советское время принцип дуализма назывался принципом диалектики. Это противопоставление, как инь и ян — китайский дуалистический символ, который КНР, в отличие от нас, успешно воплощает в жизнь.

Картинка, которую нам пытались представить наши средства массовой информации, рассказывая о саммите ШОС и юбилейных торжествах в Пекине, вообще была достаточно выборочной. Вы смотрели трансляцию парада?

— Да, и не мог не обратить внимания на китайское новейшее оружие.

— Думаю, что не на это стоило бы обратить внимание. А на то, что в китайской версии трансляции практически не показывали Владимира Путина. На первом плане, разумеется, фигурировал Си Цзиньпин, он принимал парад и устраивал смотр. Остальные гости возникали в кадре время от времени и не на первом плане. То есть наша попытка показать, что мы приехали в гости к своему ближайшему союзнику, — это в основном видение российских СМИ. В действительности китайский лидер практически в равной степени общался со всеми 26 высокопоставленными гостями парадных мероприятий. Что касается «Великого шелкового пути», «сы чоу чжи лу», то он реализуется в том числе через нефтепроводы, через меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» (планируемая мощность — 50 млрд куб. м газа в год — прим. ред.). Впрочем, проект с «Газпромом» — это пока что соглашение о намерениях, но именно таким образом КНР решает вопросы дальнейшего экономического проникновения.

Вот мы упомянули о китайском проникновении в Среднюю Азию. Но само по себе понятие Средней или Центральной Азии — слишком молодое, оно появилось не раньше середины XIX века. А до этого что было, знаете?

— Прежде эти земли назывались Туркестаном.

— Именно так — Туркестан. И при Танской династии (VII–X века нашей эры — прим. ред.) туркестанские земли считались зоной влияния Китая. В рамках империи Тан китайский мир получил максимальное развитие — от Каспийского моря до Тихого океана (население Китая на тот момент составляло до 80 млн человек — прим. ред.). И как у нашего гербового орла две головы, глядящие на Восток и на Запад, так для Поднебесной Туркестан являлся его мусульманской составляющей, а Маньчжурия — восточной частью. Все те же инь и ян. Что не мешало им быть непримиримыми антагонистами, в связи с чем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до сих пор случаются межэтнические конфликты и столкновения. Синьцзян — это всего лишь осколок Туркестана, его восточная часть. А все остальные страны — Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркмения — являлись составляющими Великого Туркестана. Впрочем, есть ведь еще и Южный Туркестан — это Афганистан и Пакистан. Недаром современный Пакистан выступает в роли достаточно жесткого проводника политики Китая в Южной Азии. Точно так же Китай пытается сделать проводниками своей политики среднеазиатские государства и таким образом вернуться в Великий Туркестан.

Между прочим, отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюньон, был близким соратником Мао Цзэдуна. В Коммунистической партии Китая он являлся помимо прочего ответственным за направление Синьцзяна. Соответственно, проводя сейчас довольно жесткую и последовательную политику на среднеазиатском направлении, Си Цзиньпин продолжает линию своего отца и таким образом чтит его память.

«Был даже такой период, когда Китай конфликтовал одновременно и с Соединенными Штатами, и с Советским Союзом, а в речах Мао Цзэдуна и США, и Советский Союз стояли на одной доске»

«Был даже такой период, когда Китай конфликтовал одновременно и с Соединенными Штатами, и с Советским Союзом, а в речах Мао Цзэдуна и США, и Советский Союз стояли на одной доске»

«При Сталине коммунистический Китай фактически являлся вассальной территорией СССР»

— Если Китай — это расширяющаяся империя и прирастает он главным образом за счет осколков Советского Союза и советской зоны влияния, то напрашивается вопрос: а не собирается ли он прирастать за счет российской территории? Или недаром в Сибири и на Дальнем Востоке уже сегодня можно встретить так много китайцев?

— К сожалению, восточносибирские и дальневосточные земли многие в Китае рассматривают как свои потерянные территории. Наверное, вам приходилось слышать, что в последнее время в КНР появились карты, где все важнейшие населенные пункты и крупные города на этих землях — Владивосток, Якутск, Иркутск и так далее — китайцы просто явочным порядком обозначают своими старыми традиционными названиями. И это на самом деле очень тревожный фактор.

Тот, кто знает китайскую политику, понимает, насколько она связана с умением до поры до времени замаскировать свои истинные намерения. Мы видим по журналистским репортажам, как Си Цзиньпин, дружелюбно улыбаясь, жмет руки своим гостям на саммите ШОС. В связи с этим я хочу напомнить об одном интересном моменте с XX съезда КПК, проходившего в октябре 2022 года. Тогда разразился скандал по поводу того, как неожиданно вывели из зала бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао (правил с 2003 по 2013 год — прим. ред.). Притом что именно Ху Цзиньтао в свое время рекомендовал Си Цзиньпина в качестве своего преемника. Поэтому на ХХ съезде он ничего плохого для себя не предвидел — он был уверен в том, что он неприкасаемый, и сидел рядом с Си Цзиньпином как его ближайший соратник. Начиналось все достаточно невинно: все расселись по чину и ранжиру, соблюдая ритуал важного китайского мероприятия. И все шло хорошо до тех пор, пока в зал не вошла пресса. Но как только появились журналисты и включили свои камеры, Ху Цзиньтао просто уничтожили на глазах всего мира — его вывели за руки из зала, показав, что он теперь никто. Понимаете, насколько это коварно? Но это, повторюсь, всего лишь китайская политика, и, зная ее особенности, ни на йоту не следует расслабляться.

— В связи с этим вспоминается Даманский полуостров, 1969 год, советско-китайский пограничный военный конфликт, который привел ко многим жертвам. Действительно, не следует расслабляться, памятуя, какие не самые добрые отношения случались между нами в прошлом.

— Отношения между СССР и КНР начали ухудшаться сразу после окончания Корейской войны (в июле 1953 года — прим. ред.). То есть спустя несколько месяцев после смерти Иосифа Сталина. До этого Мао Цзэдун почитал себя практически учеником и ближайшим соратником советского вождя, а коммунистический Китай фактически являлся вассальной территорией СССР. Однако Хрущева и его команду Мао Цзэдун воспринял как ревизионистов и раскольников, после чего между странами начала расти враждебность, переросшая в длительное противостояние. Был даже такой период, когда Китай конфликтовал одновременно и с Соединенными Штатами, и с Советским Союзом, а в речах Мао Цзэдуна и США, и Советский Союз стояли на одной доске.

Ведь что такое маоизм? В его основе лежит трехчленное деление мира. Первое — это две супердержавы, которые, хотя и выступают в качестве антагонистов, на взгляд Мао Цзэдуна, мало отличаются между собой. Для маоистов это Соединенные Штаты и Советский Союз, которых они рассматривают как два мировых зла, как бывших империалистов и колонизаторов. Причем России они припоминают Айгунский и Пекинский договоры 1858 и 1860 годов, когда, по мнению китайцев, мы «оттяпали» у них среднеазиатскую часть Туркестана и Дальнего Востока, а также Приморье и Забайкалье.

На 2-м месте в маоистской картине мира идут европейские страны, Австралия, Япония, а также другие государства, которые определились, но не играют важную роль в мировом процессе. На 3-й позиции — так называемые страны третьего мира. Но под этим термином у нас обычно понимают что-то очень отсталое. У китайцев это не так. Это страны, идущие своим путем, которым раньше до них никто не шел. Здесь нет никакого фактора классовой борьбы, зато наличествуют национальные интересы и борьба бывших колоний за свою национальную независимость. Причем страны третьего мира, по мысли Мао Цзэдуна, должны со временем объединиться под патронажем Китая.

— То есть, как говорили римляне: Tertium datur — «Третье дано». Третий путь есть.

— Да, третий путь, который при этом совершенно не рассматривается как какой-то ущербный, а наоборот — это путь, имеющий перспективу. Мы уже говорили о том, что в китайском языке имеется очень много синонимов слова «путь». Это 路 «лу», 道 «дао», 丝 «сы», который может обозначать как «шелк», так и «дорогу». Но есть еще и 途 «ту». И именно с последним вариантом пути «перспектива» по-китайски звучит как 前途 «тень ту» — «дорога вперед». Этот вариант пути Мао Цзэдун как раз и использовал в своих речах, говоря о перспективах развития стран третьего мира: «Мир на пути прогресса, перспективы ясные, и эту историческую тенденцию никому не удастся изменить». На китайском это звучит следующим образом: 世界是在进步的, 前途是光明的。 这个历史的总趋势任何人也改变不了 («Шидзие ши цай дзинбу де, центу ши гуанмин де. Чжеге лиши де цзунцюши женхэ жень е гайбеньбуляо»). Разумеется, он говорил именно о перспективах стран третьего мира.

«В Поднебесной превалировал всегда лишь один класс, объединенный своим стремлением подчиняться императору»

«В Поднебесной превалировал всегда лишь один класс, объединенный своим стремлением подчиняться императору»

«Коммунизма в его классической форме в Китае никогда не было»

— Вы говорили, что современный Китай взял на щит идеологию конфуцианства. А как же коммунистическая идеология, которая считается основной для КПК?

— Я считаю, что коммунизма в его классической форме в Китае никогда не было по определению. Здесь опять сыграли свою роль разночтения, свойственные культурам, происходящим из разных миров. Не было в КНР ни классовой борьбы, ни классового антагонизма. В Поднебесной превалировал всегда лишь один класс, объединенный своим стремлением подчиняться императору. Ведь что такое 共产党 «Гунчаньдан» — Коммунистическая партия Китая? По сути, это партия всеобщего общественного производства. Если ты работаешь — ты коммунист, если не работаешь — не коммунист. Но согласитесь, это немножко другое понятие, нежели то, которое мы вкладывали в слово «коммунист» в Советском Союзе.

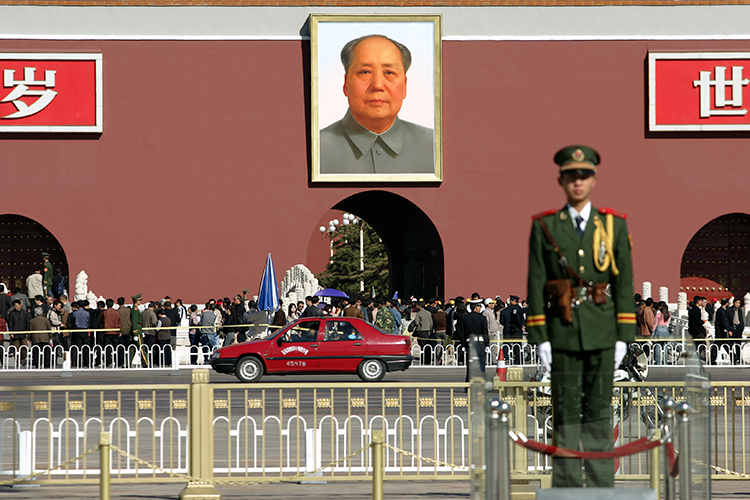

А кто же такие китайские коммунисты сегодня? Вот здесь тоже очень интересно: в Китае если ты коммунист, то ты обязательно чиновник по обслуживанию той самой пирамиды власти, о которой мы уже упомянули. И обратно: если ты чиновник, то ты обязательно коммунист. Таким образом, то, что во всем мире считается коммунистической партией, на самом деле просто партия чиновников по обслуживанию императора и его пирамиды власти. У этой традиции — тысячелетняя история, и Си Цзиньпин здесь, по сути, материализация обычного китайского императора.

Скажем, в КНР принято сдавать экзамены для занятия той или иной должности в чиновничьем департаменте. Причем на всех уровнях — от уездного, деревенского и поселкового до городского. Конечно, так же, как и у нас, такая сдача экзаменов предполагает знание национальной культуры и истории, традиций и ритуалов, которые воспевал еще Конфуций. То есть всего того, что должно поддерживать существующую пирамиду власти.

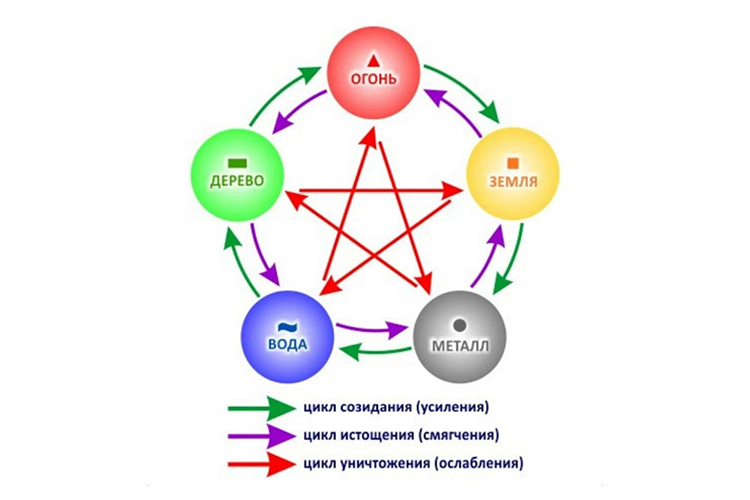

Но откуда же взялось понятие «коммунизм» в Китае? Это тоже очень любопытно. В 1920-е годы, когда Коминтерн впервые проник на китайскую территорию, он увидел там древнюю пентаграмму в виде звезды и откровенно обрадовался: «Да это же наши!» Ведь что такое был Коминтерн или III Интернационал? По сути, это был проект по созданию Всемирного Советского Союза и закладка фундамента под будущее глобальное коммунистическое здание. Поэтому во всех уголках земного шара Коминтерн искал для себя опору и увидел ее, в частности, в китайской пентаграмме. Но беда в том, что эта пентаграмма была совершенно из «другой оперы».

В основе концепции китайского мироздания лежат пять первоэлементов. Они идут в такой последовательности: 木дерево, 火огонь, 土земля, 金металл и 水вода. Эти пять первоосновных элементов мира составляют замкнутый цикл. Дерево порождает огонь. Огонь порождает землю (сгорая, пепел превращается в золу и прах). Земля порождает металл. Металл порождает воду. Меня часто на лекциях спрашивают: «А при чем здесь металл? Как он может породить воду?» Очень просто — есть такой процесс, как конденсация. Ведь вода — это одно из состояний материи, когда воздух, конденсируя, оседает и опускается (практически появляясь из ниоткуда) на более холодной поверхности (в данном случае металла).

Итак, металл порождает воду. Вода в свою очередь порождает дерево. То есть это замкнутый цикл. Начинается обратное взаимодействие. Вода убивает огонь. Огонь убивает металл. Металл убивает дерево. Дерево убивает землю, высушивает ее. Земля убивает воду. Происходит опустынивание. А пентаграмма, нарисованная, дабы объединить все циклы между пятью первоэлементами, образует звезду. И вот эта пентаграмма была увидена представителями Коминтерна, и они наивно подумали, что это не что иное, как их родная Коммунистическая партия. А это совсем другое, это основа мироздания в понимании древних китайцев. Так что здесь опять перед нами трудности перевода.

— Вернусь от пентаграмм к сегодняшним политическим реалиям. Как вы полагаете, зачем Китай подарил России безвизовый режим на 30 дней для посещения своей страны? А мы отзеркалили и дали гражданам КНР точно такой же безвиз на 30 дней? Хлынут ли теперь россияне на китайские курорты — в ту же провинцию Хайнань?

— На самом деле это очень важный вопрос. Как мы уже говорили, Китай делает все только в собственных интересах. Разумеется, российские туристы в КНР, скажем так, морской волной не хлынут — для этого у людей нет достаточно денег. А вот китайцы к нам как раз хлынут. И Китай именно для этого объявил свою политику безвизового режима, чтобы заставить нас сделать то же самое и практически открыть свои границы.

У нас уже были в недавнем «доковидном» прошлом варианты безвизового общения с китайцами, и мы убедились, что это малоуправляемый процесс. Тогда китайцы даже возмущались, почему мы на границе тормозим их граждан, говорили, что это незаконно и так далее. Но дело в том, что Россия еще пытается как-то контролировать этот неуправляемый людской поток с Востока. А у Китая другая проблема — у него перенаселение (по последним данным, 1 млрд 415 млн 521 тыс. человек — прим. ред.) и, соответственно, переизбыток трудовых ресурсов. Поэтому ему надо часть своих трудовых резервов направить по «великим шелковым путям». Дело в том, что вариантов «шелкового пути» очень много — северный, центральный, южный и так далее. Есть морские маршруты, а есть сухопутные. Но в конце концов это просто дороги на запад. И вот именно по этим дорогам Китай запускает свою трудовую армию, которая потихонечку и начинает осваивать близлежащие территории и тем самым осуществляет политику Си Цзиньпина — «реализацию Великой Китайской мечты». Так происходит глобализация мира в китайском понимании.