Это вам не Карлсруэ. Что мешает соединить трамвай и железную дорогу в Петербурге

Идею «трамтрейна» в Петербурге неожиданно реанимировал губернатор в начале сентября. «Фонтанка» вспоминает, что не получилось в прошлый раз, и выясняет, что не получится в этот.

На заседании Координационного совета по развитию транспортной система Петербурга и Ленобласти губернатор Александр Беглова сообщил что поставлена задача — дать трамваям возможность двигаться по железнодорожным рельсам. «Это бы нам дало возможность решить ряд других вопросов. Я думаю, что в ближайшее время такая задача будет решена, и тогда добавятся дополнительные возможности использовать уже не только электрички, но и трамваи на тех участках — «малое метро», где это будет необходимо», — доложил он сидящему одесную вице-премьеру Виталию Савельеву.

Что еще за трамвай на железной дороге

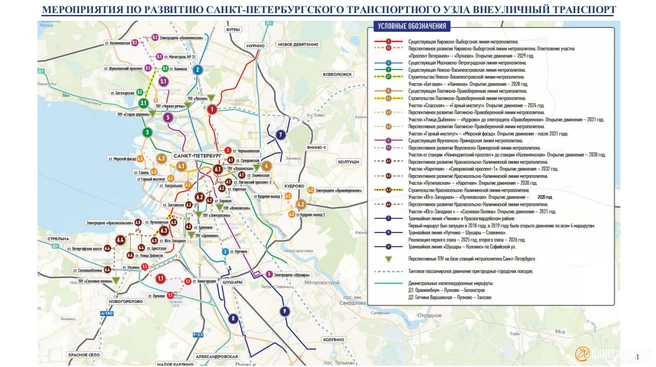

Параллельно на экране показывали перспективную схему рельсового транспорта — с новыми станциями метро, полукольцами городской электрички, которую собирается пускать РЖД, магистральными трамвайными линиями и транспортно-пересадочными узлами в местах пересечения различного вида транспорта. Тему на совете развивать не стали, но идея понятна: если уж вагоны так и так идут по рельсам, то зачем запирать трамваи в ведомственных рамках и отказывать им в допуске на железнодорожное полотно.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» подтвердили, что «интеграция движения трамвайных вагонов в железнодорожную сеть является одним из перспективных направлений развития рельсового транспорта Санкт-Петербурга, при этом зарубежный опыт подобных систем имеет почти 30-летнюю историю».

Считается, что самый известный пример успешного внедрения системы «трамтрейн» — Карлсруэ: там по сети совместного использования ходит подвижной состав с двумя системами тягового электроснабжения — для трамвайной части (750 В, постоянного тока) и железнодорожной (15 кВ, переменного тока). Комбинированный рельсовый транспорт соединяет и другие города Европы, где под это создают специальную систему администрирования, контроля, безопасности.

В транспортных планах города давно просматривается намерение интегрировать в одну систему различные виды транспорта (не только с помощью ТПУ). Конечная цель — быстрое и бесшовное путешествие пассажира. Но насколько сейчас реальна история с «трамтрейном», судить сложно: как говорят в ГЭТ, на настоящий момент в технических заданиях на закупку трамвайных вагонов или на строительство трамвайных линий этот вопрос не учитывается.

По нормативам не реализуемо

«Фонтанка» рассказывала, что формы рельса для разного типа транспорта различаются — как и форма колеса у вагонов со специальной ребордой. Но и сейчас трамвайные сети в Петербурге прокладывают с железнодорожными путями, а трамвайный укладывают в кривых, благо его проще согнуть. Ширина колеи тоже не требует радикального переоборудования: в России она до 70-х годов составляла 1524 мм для обоих видов транспорта (на прямом участке), затем железнодорожный стандарт изменили на 1520, но фатально на совместимость это не влияет. В ГЭТ подтверждают, что сейчас при строительстве и реконструкции трамвайных путей в Петербурге используют преимущественно железнодорожный рельс Р-65, единственное отличие — колеи в 1520 и 1524 мм. «При этом при переходе на колею 1520 мм в 1972 году Министерство железных дорог СССР расстояние между бандажами колесных пар не меняло», — уточняют в предприятии.

Технических вопросов, конечно, гораздо больше: это и диаметр колесных пар, из-за которых затруднено прохождение стрелочных участков, и различное энергохозяйство, и нормы прочности. Но принципы питания и системы управления являются общими для ГЭТ и РЖД, говорят в «Горэлектротрансе», отличием является напряжение в контактной сети. А для этого существуют универсальные тяговые приводы, и с 2021 года студенты ПГУПС уже пишут дипломы по разработке таких приводов — для трамвая, который может ехать и по своим городским сетям и по железнодорожным пригородным.

Транспортный инженер, автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов анализировал эту тему порядка 8 лет назад. «Всё упирается в банальную техническую вещь. Весь самоходный подвижной состав для железных дорог должен иметь системы поглощения ударов — все современные электрички, локомотивы, рельсовые автобусы оснащены этой системой, — говорит он. — Соответственно, если мы выпускаем трамваи на железнодорожные пути, эта система должна быть и у них. Напомню, масса одного ж-д вагона — 100 тонн, локомотива — 250 тонн, трамвая — 50–60 тонн с пассажирами (при несопоставимо более хрупкой конструкции). Вспомните трагедию на Московском проспекте в 1930 году. А это был лёгенький двухосный деревянный железнодорожный вагон, не чета современным».

Далее эксперт предлагает подумать, что будет если все технические сложности решены а на трамвай навесили эту систему. «У нас тут же резко подскакивает масса трамвая, повышается потребная мощность двигателей, мощность тормозов — он ещё больше утяжеляется. И мы приходим, по сути, к рельсовым автобусам РА-3 «Орлан», вагон которого весит порядка 70 тонн с пассажирами, — перечисляет он. — И вот тут мы упираемся в допустимую осевую нагрузку. Для городских улиц она составляет 10 тонн на ось. То есть один (всего один) вагон «Орлана» нужно вместо 4 поставить на 8 осей, чтобы выпустить на улицы. Собственно, поэтому трамваи часто сравнивают с червяками. Именно поэтому у них так много колёс. Поэтому на данный момент (в рамках действующих нормативов, не имеющих оговорок) это технически нереализуемо».

В Европе, говорит Вергазов, трамваи выходят на общие пути чаще всего только для проезда между соседними городками и только на малодеятельных линиях. «Но там, например, пассажирские обустройства трамваев и поездов по своему конструктиву гораздо ближе друг к другу. Банально высота платформ — 30 и 55 см. У нас же 30 и 110 см. Что называется, почувствуйте разницу», — добавляет эксперт.

Примеры запуска трамвайной линии по железнодорожной ветке в России ограничиваются промышленными и добывающими центрами. Например, в Кемеровской области так в конце 1950-х работал трамвай, соединявший посёлок Малышев Лог с посёлком Постоянный (сейчас это территория города Калтан). Аналогично устроена трамвайная линия Саяно-Шушенской ГЭС. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом обсуждения в городской администрации, считает, что идея «трамтрейна» и сейчас больше применима к малым городам, где есть большое количество неиспользуемых железнодорожных путей, в том числе — подъездных к закрытым предприятиям. В Петербурге, по его словам, зарезервировать и без того загруженные пути РЖД еще и под трамваи, чрезвычайно сложно.

Уже пробовали

Сам по себе «трамтрейн» — это, конечно, не экспромт главы города. Его обсуждали еще в нулевых, когда планировали систему транспортного обеспечения так и не построенного «Охта Центра». Да и позже идея договориться с железнодорожниками, чтобы они впустили специально приспособленный трамвай на свои рельсы, звучала в интервью экспертов регулярно.

Памятуя, с какими проблемами столкнулось совместное использование даже просто разных трамвайных сетей («Чижика» и городской в Красногвардейском районе), «Фонтанка» поговорила с исполнительным директором МАП ГЭТ в Санкт-Петербурге Владимиров Федоровым: в 2011 году, будучи сотрудником «Горэлектротранса», он имел отношение к обсуждению идеи «трамтрейна». Она звучала на совещаниях в Смольном и, по его словам, не поддержали ее железнодорожники.

«Тогда обсуждалась возможность запуска трамвайных поездов от Лахты до Сестрорецка. Частота движения электричек тогда совершенно неудовлетворяла транспортному спросу. Это было связано, прежде всего, с ограничениями, накладываемыми для однопутных участков железной дороги с разъездами. Требования безопасности движения приводили к потерям времени при скрещении поездов на разъездах, — вспоминает он. — Поездка становилась очень долгой. Приморское шоссе было забито разного рода маршрутками и автобусами. Пассажиропоток был — оставалось его подхватить. Именно лёгкий рельсовый транспорт виделся альтернативой. Тем более, что в мире были подобные примеры».

При этом грузовое движение на этом участке тогда сводилось к десятку вагонов в районе Чёрной речки, рассказывает эксперт. Но Октябрьская железная дорога разработку стандартов для совместного движения с трамваем не поддержала. Тогда возникла идея закрыть там движение поездов, а в полосе отвода железной дороги проложить двупутную трамвайную ветку.

«На это железнодорожники ответили, что готовы реконструировать СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивают регулирование и обеспечение безопасности для движения поездов — прим.ред.) и выдать большую пропускную возможность для электричек, — говорит Владимир Федоров. — В итоге Петербург так и не стал родиной своего рода нового вида транспорта. Тяжёлые электрички так и продолжили медленно ездить даже без единого пересадочного тарифа с остальным транспортом, неудобными пересадками и большими интервалами. Всё что удалось сделать на этой ветке — начать строительство нового остановочного пункта у Лахта Центра. Про реконструкцию СЦБ на этом участке так ничего и не слышно».

На тот момент идея трамтрейна канула в Лету, хотя обсуждалась как минимум на уровне вице-губернатора Молчанова.

Вариант физически закрывать железнодорожные пути на время движения трамваев не применим к магистральным путям «РЖД», считает Иван Вергазов, не годятся для этого и подъездные пути — они идут не там, где нужно. «Из маршрутов, где такой подвижной состав может быть применён в Петербурге — только какие-то вылетные участки, ради которых можно на период с 5 утра до 1 ночи закрывать обслуживание предприятий. Русановка с путями Правобережной ТЭЦ, и то спорная тема, — говорит он и добавляет. — Это в теории возможно реализовать, отдав Сестрорецкую линию городу, закрыв её полностью для поездов и пустив трамваи. В порядке бреда. Даже Петергоф с Зеленогорском уже далековато — трамваи слишком медленные».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»