5 провальных рекламных кампаний, которые не сработали в России и почему

В модной индустрии бренды все чаще делают ставку на провокацию: эпатаж, шок, игра на грани дозволенного. И все это работает, чтобы привлечь внимание. Но одна и та же кампания, вызвавшая восторг в Париже или Нью-Йорке, может обернуться скандалом в Москве. Где же проходит эта невидимая граница? Почему-то, что выстрелило на Западе, с треском провалилось в России? Ответ — в культурном коде. Эксперты  Demis Group разобрали 5 кейсов, в которых бренды не учли российский контекст и поплатились за это. Исследованием команда агентства поделилась с Sostav.

Demis Group разобрали 5 кейсов, в которых бренды не учли российский контекст и поплатились за это. Исследованием команда агентства поделилась с Sostav.

Calvin Klein и полный провал такта

«Ред флаг» для России — ментальное здоровье.

Денис Чуприн, руководитель группы продуктового маркетинга:

Адаптировать рекламный креатив — это не просто перевести слоганы и поменять лица моделей. Речь о том, чтобы чувствовать культурный код, понимать, что цепляет аудиторию, а что вызывает отторжение. Реклама должна говорить на языке аудитории, учитывать ее контекст, ценности и реалии. Иначе она просто потеряется в потоке контента.

Фэшн-маркетинг обожает ходить по тонкому льду. Но в 2017 году Calvin Klein с треском провалился под него. Кампания Calvin Klein Jeans с хрупкой моделью и подписью «I'm starving for attention» («Я умираю от желания внимания») стала не просто неудачной. Она оказалась глухой к контексту, времени и чувствительности аудитории, особенно, к российской.

Что пошло не так?

1. Неуместная метафора.

Игра слов «starving for attention» может и звучит дерзко в англоязычной культуре, но на русской воспринимается буквально. Визуал с болезненно худой моделью плюс слово «умираю» в слогане — это уже не креатив, а безответственность. Для российской аудитории темы РПП до сих пор остаются табуированными и сверхчувствительными.

2. Игнор локального контекста.

Российский зритель в 2017 году уже устал от фэшн-романтизации анорексии. Люди начали осознавать связь между медиа-образами и психикой и не готовы прощать шутки на тему «умираю от голода», особенно когда за этим стоит лицо с весом на грани медицинской опасности.

3. Цинизм вместо эмпатии.

Фэшн-индустрия наконец-то пошла в сторону бодипозитива и осознанности. А тут Calvin Klein, словно застрявший в начале 2000-х, выкидывает в эфир месседж, будто бы насмешку: «Хочешь внимания? Исхудай до костей». Ни осмысления, ни иронии — просто болезненное попадание в старую, токсичную риторику.

Хоть формально в России эту кампанию и не запускали, креатив дошел до российских пользователей, медиа и блогеров и получил вполне конкретную реакцию — отторжение.

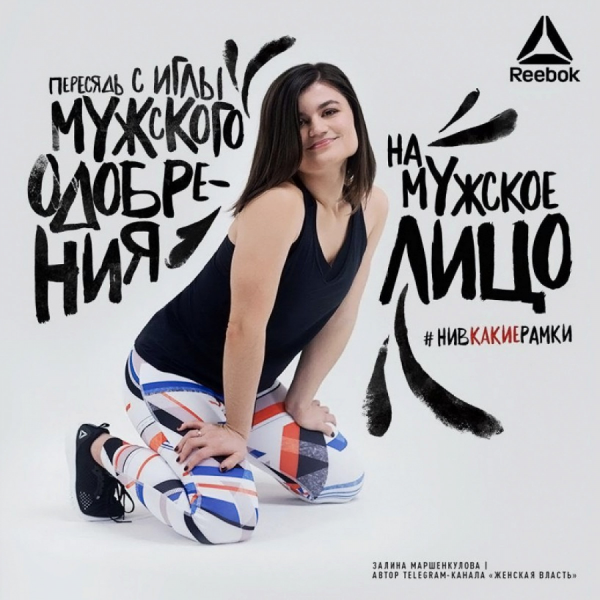

Reebok Russia и скандал вокруг феминистской рекламы

«Ред флаг» для России — феминизм.

Марина Ветрова, руководитель группы контента отдела SMM:

Попытка Reebok заговорить языком феминизма обернулась не манифестом, а скандалом. Причина — грубая метафора, оторванная от культурного контекста. Провокация без уважения к локальной чувствительности превращается в шум, а не в поддержку. Даже прогрессивная идея требует деликатной адаптации.

На волне глобального тренда на силу, независимость и самопринятие, Reebok решил заявить о себе на российском рынке. Получилось громко и скандально. Главный слоган, прозвучавший как «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», моментально превратился в вирус и вызвал бурю в соцсетях.

Что пошло не так?

1. Провокация ради провокации.

Международная версия говорила о женской силе и самоуважении. Российская — выстрелила в лоб сексуальной метафорой. Вместо разговора о свободе выбора — шок-контент и сплошные обсуждения фразы.

2. Отсутствие культурной калибровки.

На Западе такая подача может сработать — там нормально открыто говорить о теле в рамках феминизма. В России — нет. В 2019-м подобный слоган воспринимался не как поддержка женщин, а как вульгарность.

3. Контент вместо контекста.

Reebok хотел сделать громко и сделал. Но кому это было адресовано? И на каком языке? Вместо осмысленного высказывания получился просто «шок ради шока». В итоге — удаление постов и куча критики. Даже феминистское сообщество не поддержало, потому что форма убила суть.

Reebok попытался стать героем прогрессивной повестки, но в итоге попал в ловушку инфошума: когда слоган звучит громче смысла, смысл теряется. Особенно в стране, где феминизм до сих пор воспринимается неоднозначно, а сексуальные метафоры в публичной рекламе — это повод не для осознанного диалога, а для хейта, скринов и иронии. Вскоре Reebok удалил публикации с этим посланием, но обсуждение в медиапространстве не утихало еще долго.

Reebok PureMove и #reebokнормальногочеловека

«Ред флаг» для России — бодипозитив.

Анастасия Дунаева, руководитель направления PR и коммуникаций:

Эта история с хештегом #reebokнормальногочеловека — наглядный пример того, как ошибка в культурной чувствительности может перерасти в репутационный кризис. В результате бренд столкнулся с негативной реакцией, которая могла повлиять на продажи и репутацию, особенно среди молодого поколения, ценящего искренность и инклюзивность.

В 2018 году глобальный Reebok выпустил кампанию спортивного бюстгальтера PureMove с четким месседжем — бодипозитив и принятие разных форм и размеров тела. В рекламе снимались модели plus-size и разной комплекции, что поддержало идею инклюзивности и реального разнообразия.

Российское подразделение не переняло эту концепцию полностью. В локальной версии вместо разноплановых моделей показали только стройных блогеров и моделей, полностью игнорируя главную идею бодипозитива.

Соцсети сразу отреагировали — пользователи запустили флешмоб #reebokнормальногочеловека, критикуя бренд за узкие стандарты красоты и отсутствие инклюзивности. Активисты и блогеры подняли волну протестов, призывая Reebok, быть честнее к своей глобальной идее.

Что пошло не так?

Бренд фактически разрушил собственный посыл, показав, что «нормальным человеком» для России остается только стройная фигура. Это обернулось потерей доверия и резонансом, особенно среди молодой аудитории, которая ожидает от брендов открытости и честности.

Кейс Reebok — яркое напоминание, что адаптация не должна означать отказ от ключевых ценностей. В эпоху бодипозитива и инклюзивности аудитории по всему миру, в том числе и в России, ждут от брендов искренности и разнообразия, а не ретушированной идеальной картинки.

H&M и «Самая крутая обезьянка в джунглях»

«Ред флаг» для России — расизм.

Марина Ветрова, руководитель группы контента отдела SMM:

Локальная чувствительность — ключ к успеху в российском диджитал. Мы каждый день видим, как одно неверное слово или образ может вызвать волну негатива. Важно не только адаптировать язык и визуал, но и понимать, о чем говорят жители в России на своих кухнях, а не в креативном офисе Лондона. Культура — не фон, а активный игрок в восприятии.

В рекламной кампании H&M для детской одежды на модели-мальчике была толстовка с надписью «Coolest monkey in the jungle» («самая крутая обезьянка в джунглях»). Для многих эта фраза в сочетании с чернокожим ребенком выглядела как расистский стереотип. В России, как и во всем мире, поднялся шум, начались бойкоты и призывы к извинениям. Соцсети раскритиковали бренд, появились мемы и призывы не покупать одежду H&M.

Что пошло не так?

1. Игнор расовых ассоциаций.

В русском медийном пространстве слово «обезьяна» в контексте чернокожего ребенка интерпретировалось как расистский стереотип, впрочем, как и в ряде других стран, игнорирование которого считалось фатальной ошибкой.

2. Недостаток чувствительности в локальном коммуникационном фоне.

Тот факт, что белые модели рекламировали другие худи с менее спорными надписями (например, «survival expert» — «эксперт по выживанию»), лишь усилил восприятие расового двойного стандарта.

3. Слабая реакция и кризисный менеджмент.

Компания H&M постфактум извинилась и удалила материал, но не предложила объяснений или альтернативного повествования на локальном рынке. Реакция выглядела как попытка подавить шквал критики, но не как настоящая локализация, и потеряла доверие целевой аудитории.

Gillette «The Best Men Can Be» и переосмысление мужественности

«Ред флаг» для России — традиционные гендерные роли.

Любовь Ежкова, редактор:

В российском культурном коде мужественность ассоциируется с внутренней силой и способностью справляться с вызовами судьбы. Здесь не принято демонстрировать уязвимость или искать одобрения — уважают тех, кто действует, а не говорит. Gillette нарушил этот устоявшийся нарратив. Вместо диалога с привычным образом — попытка его деконструировать, причем с позиции морального превосходства. Для российской аудитории это прозвучало не как поддержка нового понимания мужественности, а как критика старого — уважаемого и глубоко укорененного. Именно поэтому бренд столкнулся с отторжением: он говорил правильные вещи, но на чужом языке и в неверной интонации.

В 2019 году Gillette выпустила ролик, призывающий мужчин, отказаться от токсичных моделей поведения и поддерживать реальное равенство полов. Вместо привычного «The Best a Man Can Get» («Лучшее, чего может достичь мужчина») появился новый слоган: «The Best Men Can Be» (Лучшие мужчины, какими они могут быть"). В ролике Gillette попытка сказать, что мужчинам не нужно соответствовать разрушительным стереотипам, можно быть другим. Но в России многие восприняли это как упрек и атаку на традиционный образ.

Что пошло не так?

1. Восприятие как нападка на мужчин.

Многие россияне восприняли ролик не как поддержку изменений, а как критику и осуждение «настоящей мужской» идентичности, которая в традиционном российском обществе всегда ассоциировалась с силой, стойкостью и брутальностью.

2. Протест против западной политкорректности.

В российском контексте тема «токсичной маскулинности» воспринимается не как призыв к здоровому диалогу, а как давление на мужскую идентичность и неуместная западная повестка.

3. Обвинения в ханжестве.

Бренд обвинили в навязывании морали, излишней чувствительности и попытках «обуздать» мужчин.

Почему западная реклама может не зайти в России

Анастасия Дунаева, руководитель направления PR и коммуникаций:

Рынок интерактивной рекламы и онлайн-продвижения вырос на 53%, После ухода западных брендов усилилась роль e-commerce и ретейл-медиа, таких как Wildberries и Ozon. Сегмент электронной коммерции вырос в 2,3 раза, а инфлюенс-маркетинг — в 2,6 раз. Почему это происходит? Причины глубже, чем просто «сделать перевод» или «создать креатив». Мой личный опыт показывает: здесь работает целая система культурных кодов, которые критично учитывать при продвижении.

1.Культурные различия: российская аудитория часто более консервативна в восприятии феминизма, сексуальности и политических тем.

2. Недостаточная локализация: буквальный перевод или попытка притянуть западную повестку к российским реалиям часто приводит к недопониманию или отторжению.

3. Юмор и ирония: то, что работает на Западе (например, ироничная агрессия или гиперболы), может быть воспринято буквально и негативно в России.

4. Политический контекст: западные бренды порой игнорируют чувствительность тем, связанных с историей, армией, протестами и победами.

Исследование «Яндекс Маркет» показало, что 97 % россиян предпочитают отечественные бренды, обращая внимание на страну-производителя при покупке — особенно в категориях продукты (65 %), косметика (44 %), товары для дома и детей (~30%). И тренды маркетинга на 2024 год от Kantar только подтверждают важность культурного соответствия рекламных кампаний. Потребители все чаще требуют от брендов отражения собственных ценностей, а разрыв между целью и реальным поведением покупателя увеличивает риск провального восприятия кампании.

Вывод для брендов

Елена Королева, диджитал-стратег:

Важно придерживаться стратегии омниканальности и сохранения ДНК бренда, чтобы не создавать разрыв шаблонов. А любые риски должны быть оправданы. Если риск, то с какой целью?

- Не копируйте Запад — даже в нестандартной рекламе нужен культурный фильтр. Прежде чем адаптировать зарубежный кейс, спросите себя: что реально волнует вашего локального потребителя? Не «что модно во Франции», а что отзывается в Казани, Новосибирске или Ростове.

- Не бойтесь локальных символов. Да, самовары и березки — это клише, но локальный визуальный код не обязательно должен быть примитивным. Современные символы — метро, кухни, дачи, почта России вызывают эмпатию и вовлечение, если использовать их тонко и с уважением.

- Работайте с локальными креаторами. Не пытайтесь понять Россию из офиса в Дубай. Включайте в команду локальных сценаристов, копирайтеров, режиссеров и стратегов. Они слышат язык нюансов и могут подсказать, где реклама может прозвучать двусмысленно или даже оскорбить.

- Проверяйте визуальный контекст. Один и тот же образ, к примеру, женщина с короткой стрижкой в деловом костюме, читается по-разному. В России это может быть символом силы, а может — маркером чужой повестки. Делайте предтесты, анализируйте обратную связь, работайте с локальной визуальной семантикой.

- Чутко работайте с темами боли и гордости. История, протест, патриотизм — все это в России имеет сильный эмоциональный заряд. Если вы касаетесь этих тем, то делайте это не из хайпа, а из осмысленной позиции. А если не уверены, то лучше обойти.

- Юмор — мощный инструмент, но и самый опасный. То, что «рвет» в США, здесь может вызвать недоумение или агрессию. Проверяйте, как шутка звучит в местном контексте, и будьте осторожны с сатирой и сарказмом.

- Планируйте антикризисный сценарий. Даже при лучших намерениях реклама может не зайти. Заранее продумайте, как бренд будет реагировать на негатив: что писать, кто будет говорить, в каком тоне. Быстрая, прозрачная и честная реакция может спасти репутацию.

Провалы — тоже опыт. Но чтобы создавать действительно работающий маркетинг, одного разбора ошибок недостаточно.