О китайском языке для «чайников»: топ-5 интересных фактов

В 2010 г. по инициативе Департамента общественной информации ООН в мировом календаре появилось шесть новых памятных дат. В честь каждого из шести «официальных языков ООН»: русского, арабского, английского, испанского, французского и китайского был, - учрежден особый день.

Сегодня, 20 апреля, отмечается День китайского языка в Организации Объединенных Наций. Постоянный автор портала «ПОИСК» востоковед и блогер Елизавета Вайнберг познакомит вас с интересными фактами об этом языке и развенчает некоторые мифы о нем.

Факт №1. Китайским иероглифам нет 5000 лет

Однако доказано, что китайская иероглифическая письменность существует уже несколько тысячелетий и по праву претендует на звание старейшего среди других до сих пор бытующих способов письма.

На данный момент самыми древними из научно подтвержденных и неоспариваемых примеров употребления китайских иероглифов являются гадательные тексты на черепашьих панцирях под названием цзягувэнь. Наиболее ранние такие тексты относятся ко второй половине существования древнекитайского государства Шан (оно же Инь, или Шан-Инь), т. е. к XIV–XI векам до н. э. Нетрудно подсчитать, что в этом случае китайские иероглифы были оформлены около 3100-3500 лет назад.

А вот если брать в расчет «народную память» китайцев, то тогда изобретателем китайской письменности выступает легендарный Цан Цзе. Этого ученого мудреца традиционно изображают с 4 глазами, подчеркивая тем самым его несравненную прозорливость. Согласно легендам, он жил в III тысячелетии до н. э. (как раз 5000 лет назад!) и служил придворным историографом у не менее легендарного императора Хуан-ди, известного также как Желтый император. Правда, в письменном виде история о Цан Цзе впервые встречается в трактате "Сюнь-цзы", датируемом III веком до н. э.

Так почему же в таком случае китайцы нередко всерьез говорят о более раннем происхождении собственной письменности? Откуда берется возраст в 5000 лет, а то и больше? Все дело в том, что некоторые китайские ученые добавляют к истории иероглифов и пиктограммы разных неолитических культур, бытовавших на китайской территории.

Наиболее часто подобное происходит с «символами из Цзяху», принадлежащими археологической культуре Пэйлиган (приблизительно 7000–4900 годы до н. э.). Многие из этих символов внешне действительно напоминают знаки китайской иероглифики. Но несмотря на это, нужно учитывать, что внешнее сходство знаков – скорее случайность, создающая обманчивое впечатление исторического родства. На деле же между использованием двух письменных систем существует большой временной зазор и отсутствуют свидетельства о промежуточных ступенях развития и превращения «символов из Цзяху» в китайские иероглифы.

Но есть и еще один интересный вопрос: «Почему для китайцев так важно, чтобы иероглифам было не 3500, а 5000 лет или даже больше?» Ответ на него кроется в конфуцианском мировоззрении, согласно которому общественное положение человека во многом связано с его возрастом. Это представление масштабируется и на целые народы. «Удревняя» свою письменность, китайцы соревнуются с первейшими письменными культурами человечества – шумерской клинописью и древнеегипетской иероглификой, появившимися около 5000 лет назад, в 3500-3000-е годы до н. э., что в их понимании должно придать Китаю особый статус среди современных стран.

Факт №2. Всех иероглифов не знает ни один китаец

Физически это и в самом деле вряд ли возможно, ведь самая обширная база иероглифов, составленная компанией «Гоань» в 1999 году, содержит более 90 000 знаков. Однако надо учитывать, что в нее входят не только современные иероглифы, но и традиционные, и древние.

В первую очередь надо учесть, что за иероглифами стоят не только звуки, но и понятия. Необходимо принять во внимание различия быта народностей Китая: особые предметы быта, кулинарные блюда и т.д. могут обозначаться отдельными специальными иероглифами. Учитывать следует также историю и естественную эволюцию языка, а также использование иероглифов соседями китайцев. С учетом всех этих факторов многочисленность иероглифов, включенных в базу, удивляет уже несколько меньше.

Особенно любопытно то, что в современном языке хождение имеют около 10 000 иероглифов, и всеми ими среднестатистические китайцы также не владеют. В школах КНР изучаются 3500 наиболее распространенных иероглифов, люди же с высшим образованием в среднем знают 5000–7000 иероглифов, в зависимости от направления обучения. За числом знаков, известных конкретному китайцу, кроется широта его словарного запаса и понятийного аппарата.

А теперь давайте спросим самих себя: знаю ли я все слова и понятия, бытующие и бытовавшие в русском языке? Проверить себя очень просто: попробуйте открыть любой толковый или орфографический словарь русского языка и постарайтесь объяснить самостоятельно и верно написать все имеющиеся в нем слова. Вряд ли найдется много людей, которые справятся с таким заданием.

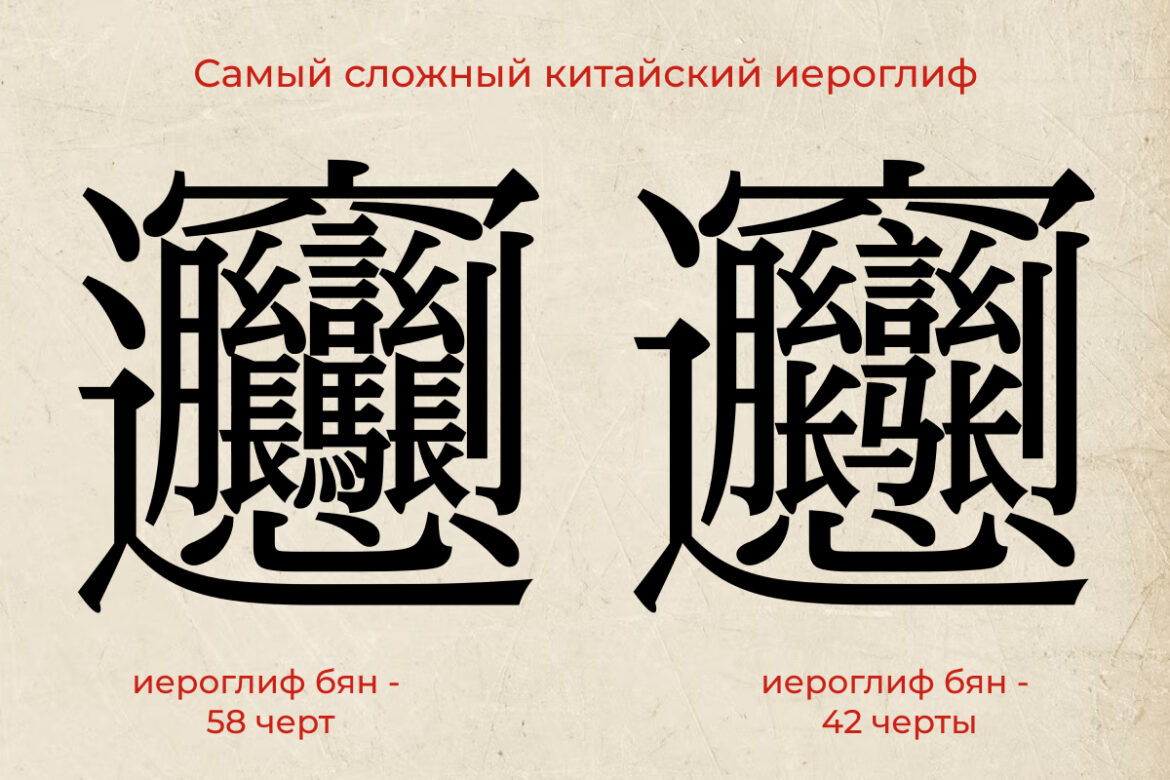

Факт №3. Самый сложный иероглиф принадлежит не китайскому языку

По крайней мере, если брать в расчет именно современные азиатские языки. И тому есть сразу несколько причин.

В первой половине и середине XX в. сначала правительством Китайской республики, а затем, с 1949 года, и правительством КНР проводилась активная политика по реформированию китайского языка: унификации его норм и упрощению его письменности. Число общеупотребимых иероглифов и число черт, из которых состоит каждый отдельный знак, сокращали искусственно, дабы сделать грамоту более доступной для изучения широкими массами населения, а сам процесс письма – более скоростным.

Кроме того, китайскую письменность на разных исторических этапах также использовали и народы соседних государств. Хоть во Вьетнаме и КНДР уже полностью, а в Южной Корее почти полностью отказались от иероглифики, в Японии китайские иероглифы продолжают использоваться совместно с двумя японскими азбуками – хираганой и катаканой. Причем японское правительство со второй половины XIX по середину XX века также несколько раз реформировало общеязыковые и письменные нормы, где-то упрощая, а где-то, наоборот, снова усложняя иероглифы по своему усмотрению. Таким образом, многие изначально одинаковые знаки на сегодняшний день имеют в китайском и японском языках совершенно разные начертания, не говоря уже о том, что и до реформ иероглифы в Китае и Японии уже успели серьезно разойтись в силу многих причин, и в первую очередь по причине оригинальной длительной истории использования иероглифов японцами.

Вот так и получилось, что активно упрощавшие собственные письменные знаки китайцы в итоге проиграли японцам «битву» за самый витиеватый иероглиф. Таковым ныне считается японский знак, никогда не существовавший у китайцев и имеющий значение «вид дракона в полете» или «дракон, летающий в облаках» и два варианта начертания – оба по 84 черты.

Он настолько сложный и редкий, что даже на компьютере нет технической возможности его напечатать, однако по версиям двух японских словарей: «Практического словаря фамилий» (1964 г.) и «Словаря трудночитаемых фамилий» (1977 г.) он существует, и это – фамилия или даже несколько фамилий, звучащие как Отодо, Дайто или Тайто.

В китайском же языке самым сложным иероглифом считается «бян», используемый в названии традиционной лапши бянбян китайской провинции Шэньси. В традиционном варианте он имеет 58 черт, а в упрощенном – 42. С 2020 года оба варианта доступны для электронного набора. В целом происхождение иероглифа «бян» до конца не выяснено. Встречается даже версия о том, что раньше такого иероглифа вовсе не было и его появление – оригинальная и удачная маркетинговая фишка.

Факт №4. Китайский язык очень многолик

Это правда, даже если говорить не только о знаках китайской письменности, но и о звучании и правилах записи китайского языка.

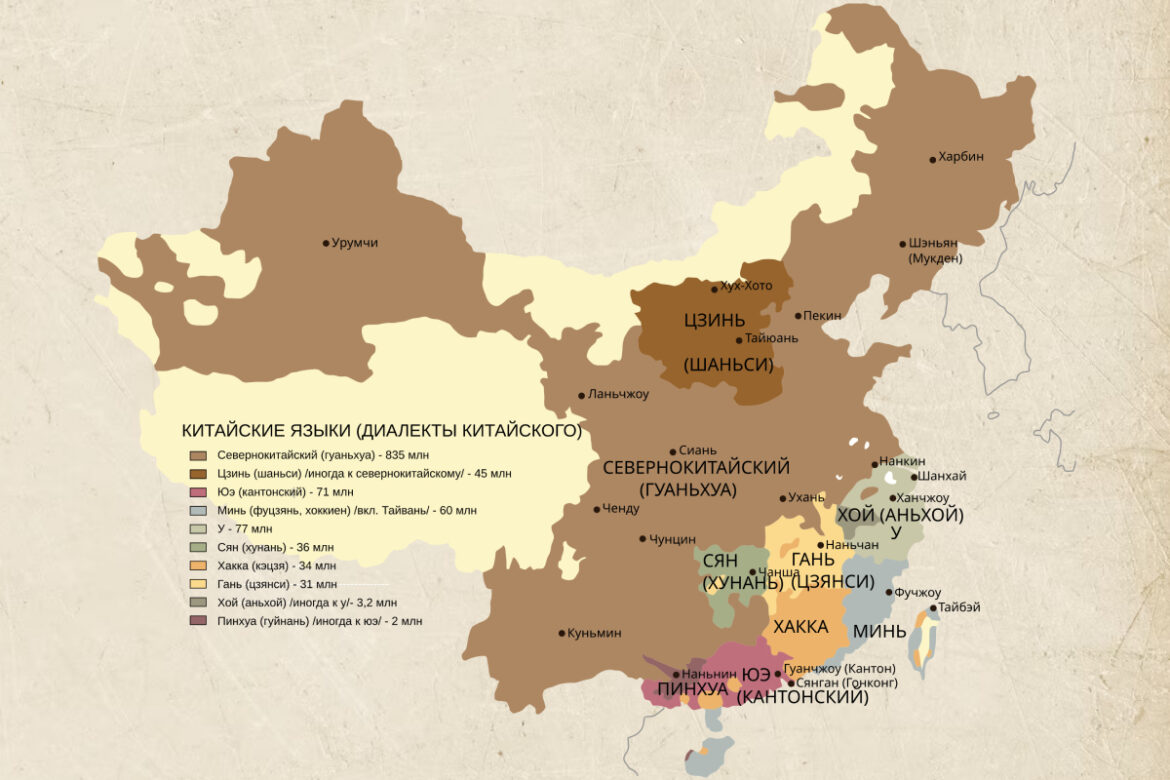

Китайский язык выделяется невероятным диалектическим богатством, проистекающим из этнического разнообразия Китая, а также его пространственно-географических реалий. Непосредственное число существующих на сегодняшний день диалектов варьируется в районе 200, но зачастую отдельные диалекты объединяют по принципу близости друг к другу в 10 или 7 основных диалектных групп.

Носители диалектов из разных групп могут совсем не понимать друг друга на слух. Фонетико-лексико-грамматические различия у многих диалектов настолько велики, что роднит их только иероглифическая письменность. Поэтому некоторые лингвисты говорят о том, что мы, по сути, имеем дело с наличием не одного, а нескольких разных китайских языков, каждый из которых к тому же подразделяется на диалекты.

Спасает дело, конечно, государственная норма и централизированная система образования. Официальным языком КНР как с точки зрения устных, так и с точки зрения письменных стандартов является путунхуа, практически равный пекинскому диалекту и принадлежащий северной диалектической ветви.

Официальным фонетическим алфавитом и системой транскрипции, признанной сделать изучение китайских иероглифов и их стандартизированного произношения более удобным, является пиньинь, базирующаяся на латинских знаках с добавлениями и уникальными правилами чтения.

Помимо огромного числа диалектов и вариабельности иероглифов исторически китайский язык также различался на письме по правилам записи.

Наиболее употребимым письменным литературным языком большую часть китайской истории являлся вэньянь. Именно его имеют в виду, когда говорят «классический китайский язык», «традиционный китайский язык». Именно на нем написаны все великие труды китайской философии, включая основополагающие тексты конфуцианского и даосского канонов. Он существовал с V века до н. э. до начала XX века и был основан на восточных диалектах.

Еще одним важным письменным языком являлся байхуа. Он появился в XIII веке и основывался на северных диалектах. На байхуа были написаны самые известные классические китайские романы – «Путешествие на Запад» и «Сон в красном тереме», и именно байхуа лег в основу современной официальной языковой нормы путунхуа.

Помимо правил письменного изъяснения, начертания самих знаков и их числа с течением времени менялись и смысловые значения, закрепленные за иероглифами.

Учитывая все это, можно уверенно сказать, что распространенное в массмедиа утверждение о том, что любой китаец, благодаря длительному бытованию китайской иероглифической письменности, с легкостью уловит суть неадаптированного многовекового китайского текста – лишь популярный миф, и ничего больше.

Факт №5. У китайского языка сравнительно несложная, но специфичная грамматика

То, что китайский невероятно сложен для изучения – еще один миф. Да, если углубляться в историю китайского языка, все выглядит сложно. Да, если думать о числе диалектов китайского языка, все усложняется еще больше. Однако все эти сложности не имеют никакого отношения к тому, что необходимо изучить иностранцам для нормального общения с китайцами.

Как уже было сказано, в КНР есть только одна официальная норма устного и письменного китайского языка – это путунхуа. Если вы владеете путунхуа, вас поймут в любой части Китая. При этом у путунхуа относительно несложная, хотя и специфичная грамматика. У него нет времен в привычном для нас смысле, отсутствуют признаки частей речи, родов тоже нет. Глаголы не спрягаются, существительные не склоняются. Все держится на четком порядке слов в предложении, многочисленных служебных словах и распространенных фразеологизмах. То есть как таковых грамматических правил в китайском языке не так уж и много – по крайней мере, значительно меньше, чем в русском. Корейский и японский языки также намного сложнее китайского с грамматической точки зрения.

И, завершая наш рассказ об одном из самых интересных в мире языков, порекомендуем всем, кто подумывает об изучении китайского языка, но сомневается в собственных силах, прочесть книгу Елены Макк «Китайский язык: точки опоры». А также выучить стихи Эдуарда Асадова:

«В любых делах при максимуме сложностей

Подход к проблеме все-таки один:

Желанье — это множество возможностей,

А нежеланье — множество причин».

Дерзайте и ничего не бойтесь!

Автор текста Елизавета Вайнберг, лауреат Всероссийского конкурса блогеров "ТопБЛОГ" в номинации "Наука и образование", востоковед-международник, основатель проекта "Сосновый утес — Все о Восточной Азии".

Изображение на обложке: Freepik