Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны выполнили свой долг с честью

Алексей Борисович, невозможно представить объем работы, которую вели железные дороги страны в годы войны. Каков их вклад в Победу?

Алексей Вульфов: Да, без железных дорог мы победу не одержали бы. Конечно, это был подвиг доблести, чести, любви к Родине, мужества, подвиг самоотверженности и терпения. Но не только этим была одержана победа. За пять лет перед войной было достигнуто значительное укрепление железнодорожного транспорта. И в этом большая заслуга бывшего в то время наркомом путей сообщения Лазаря Кагановича, хотя методы он применял жесточайшие. Но число крушений и аварий на железных дорогах намного уменьшилось. Начался перевод вагонов на автосцепку, а участков - на автоблокировку. Проходила модернизация парка локомотивов, капитальный ремонт главных направлений. Во многом именно это позволило в тяжелейших условиях войны находить грамотные оперативные решения по организации движения.

Например, в 1942 году под руководством наркома путей сообщения Андрея Васильевича Хрулева и его заместителя Виктора Антоновича Гарныка было принято решение создать колонны паровозов особого резерва (ОРКП). Колонна - это подразделение, как правило, из 30 паровозов с обслуживающими бригадами, работающими посменно. Всего было сформировано 106 колонн из 2280 паровозов. Они перемещались вдоль маршрута в любом направлении, куда необходимо, и выполняли ремонт.

Как же его делали - на ходу?

Алексей Вульфов: Колонна была оборудована вагоном-штабом, вагоном-мастерской, вагоном-столовой, а в некоторых случаях и вагоном-электростанцией. Они состояли в основном из локомотивов серии Э, или "Эховские", как их называли тогда. Это был главный паровоз Великой Отечественной войны, спроектированный еще до революции выдающимся русским конструктором Вацлавом Лопушинским. Так что железнодорожники встретили войну профессионально подготовленными. Иначе они не смогли бы обеспечить такой немыслимый в истории человечества вал перевозок. Например, за одну войсковую операцию могло быть в обороте использовано до трех миллионов вагонов!

Вы называете какие-то космические цифры! Неужели тогда было столько вагонов?

Алексей Вульфов: Нет, считается их оборот, то есть один вагон мог совершить несколько рейсов. Вагонов перед началом войны, по разным данным, было от 700 до 900 тысяч. Часть паровозов за войну погибла. Но из того парка, который остался в эксплуатационном состоянии, были списаны всего два процента, а 98 процентов продолжили работу и после войны - в таком идеальном состоянии их содержали паровозные бригады. Благодаря введенному в 1940 году "лунинскому методу", названному по имени его инициатора машиниста Николая Лунина. Его бригада не только управляла паровозом, но и участвовала в его ремонте - и делала это блестяще, совершая слесарные чудеса. Паровоз - машина точная, хоть и огромная, но все допуски там миллиметровые. Чтобы его ремонтировать, надо было не просто быть смекалистым, но и умелым. Метод позволял справиться с нехваткой кадров, экономил средства и время.

Вы сказали, что четкая административно-технологическая система работы железных дорог была принята к 1942 году. А как они действовали в первые полгода войны, когда шло отступление Красной армии?

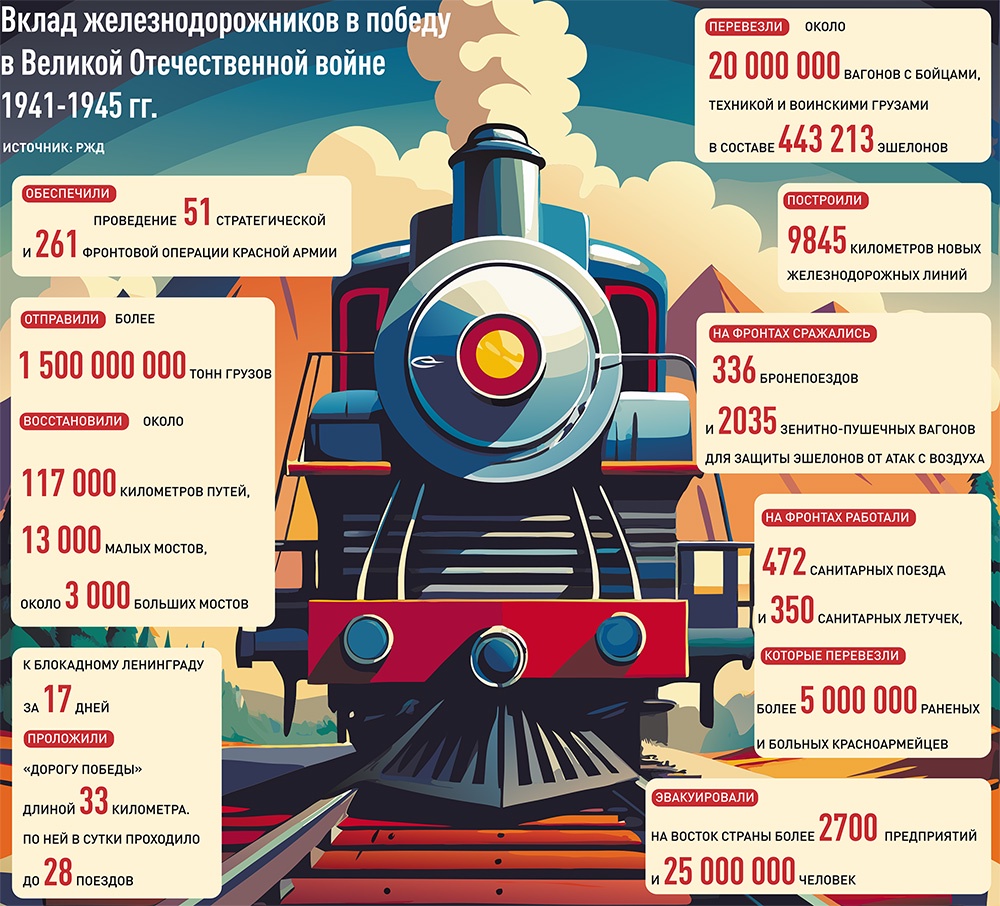

Алексей Вульфов: За четыре первых месяца на восток перевезли 2593 промышленных предприятия, использовав для этого полтора миллиона вагонов. Сумятица, конечно, была. Составы собирали как успевали: вагоны, потом несколько паровозов, опять вагоны - вопреки правилам - лишь бы вывозить. И диспетчерам нужно было находить мгновенное оперативное решение по управлению движением. Это и собранность, и профессионализм. Немцы часто перерезали дороги, захватывали паровозные бригады в плен. Но, хочу отметить, работать на нашей технике они толком так и не научились. А мощности и конструкции их паровозов не хватало для работы, особенно зимой. И они были вынуждены создать специальный "кригслок", то есть "военный локомотив" - именно для войны на Восточном фронте.

Как решалась задача по массовой эвакуации гражданского населения?

Алексей Вульфов: Только за первые восемь месяцев войны было эвакуировано 10,4 миллиона человек. И это не просто в вагоны посадить и везти. Им на время следования выдавали эвакокарточки, по которым на промежуточных станциях было организовано питание. Паровозы требовались в первую очередь под воинские поезда, и невыполнение приказа означало жесткие меры.

Тем не менее локомотивы находили и для эвакуационных составов. Я считаю, что не без помощи Всевышнего, так как технически это объяснить сложно.

Железная дорога - это всего два пути: туда и обратно. Воинские части и вооружение едут на фронт, гражданское население - в тыл. Как составляли расписание, чтобы движение шло в оба направления?

Алексей Вульфов: Да, из-под Владивостока, Хабаровска, Читы перед контрнаступлением под Москвой везли огромное количество военнослужащих, техники, оружия, боеприпасов. Поэтому поезда пускали в одном направлении потоком по обоим путям. И отправляли один за другим буквально в спину поезду, который идет впереди. А скорость надо было подбирать такую, чтобы в случае чего немедленно обеспечить остановку состава. Это огромное мастерство машиниста и крепкие нервы, конечно.

Но паровозы, которые вели составы на фронт, надо было вернуть в основные депо. Поэтому поезда на запад двигались не круглыми сутками, им выделялось определенное время, а для эвакуационных поездов делали в расписании специальные окна. Составляли сдвоенные поезда. На перегонах ставили "живые" светофоры. Девушки стояли на расстоянии видимости, в руках два фонарика - зеленый и красный. Если впереди перегон занят, она показывает машинисту красный. Как только перегон освободился, включала зеленый. И так в любую погоду, в любое время суток.

С начала войны многие железнодорожники были призваны в действующую армию. Как возмещалась нехватка профессиональных кадров?

Алексей Вульфов: К началу 1943/44 учебного года было запланировано довести количество студентов в институтах железнодорожного транспорта до 13 500 человек, а в техникумах - до 22 тысяч. 1943 год - Курская битва, каждый человек на счету! А тут студентам и аспирантам были увеличены стипендии, предоставлялась отсрочка от призыва в армию. Техникумы укрепили квалифицированными кадрами, им были повышены должностные оклады. В 1944 году число обучающихся в вузах и техникумах железнодорожного транспорта превысило довоенный уровень в полтора раза. И, конечно, их умели учить. Вот у меня есть книжка 1944 года "Руководство паровозному машинисту". В ней глава "Особенности вождения военно-санитарных поездов", где прописано, как особенно плавно машинист должен вести санитарный поезд.

Расскажите, пожалуйста, об этих поездах поподробнее.

Алексей Вульфов: За время войны использовалось 288 санитарных поездов, для которых было выделено шесть тысяч пассажирских вагонов. Более того, эти вагоны еще до войны имели так называемый створный угол, то есть угол наклона двери тамбура был сделан так, чтобы удобно было внести в вагон носилки. И это было продумано еще с Первой мировой войны. Но то были не просто поезда для перевозки раненых, а настоящие госпитали на колесах. В них за войну спасли жизни, наверное, сотен тысяч людей.

В исторической литературе есть цифра - перевезли по меньшей мере около пяти миллионов раненых и больных.

Алексей Вульфов: Вот! Там делали сложнейшие операции. Поезд был сформирован грамотно: вагон- перевязочная, вагон-баня, вагон-кухня, вагон-морг, вагоны для персонала, вагон-штаб, где едет главный врач. Сверху на вагонах ящики, а в них растет картошка, зелень для раненых. А под вагоном в багажных ящиках - поросята, куры, гуси для приготовления бульонов. Это тоже была отлаженная система.

Известно, что железные дороги немцы подвергали особо жестоким бомбардировкам с самолетов. Как восстанавливали пути, строили новые?

Алексей Вульфов: Эти работы наряду с гражданскими специалистами вели и железнодорожные войска. Самый потрясающий пример - мост длиной 4452 метра, который был построен через Керченский пролив всего за семь месяцев. Мост через Днепр в 1943 году построили за 13 дней. Железную дорогу Войбокало - Коса под Ленинградом длиной 33 километра - за 17 дней, причем зимой. А темп восстановления железнодорожных путей при наступлении на запад составлял до 50 километров в сутки! И опять-таки все не так просто. Был такой Михаил Анников - автор метода рубки рельса в 3-4 удара, а не в 7-8, как делали прежде. Это позволяло значительно экономить время. Рельсов был колоссальный дефицит во время войны. Например, для строительства знаменитой Волжской рокады под Сталинградом длиной 978 километров, которая была построена почти целиком всего за полгода, рельсы снимали и перевозили с БАМа. Она и сейчас работает. Всегда широко привлекались к строительству и восстановлению дорог местные жители. 20 тысяч человек было привлечено к строительству линии Сараевка - Губкин для обеспечения Курской битвы. Построили за 32 дня, в основном это были женщины, молодые девушки. Работа тяжелейшая, но смотришь фотографии того времени - по вечерам они еще и танцуют, хороводы водят вокруг этого костра. Это была не толпа, которую откуда-то пригнали кнутами. Это были люди сильные, совестливые, порядочные, которые себя не щадили. Всего новых линий в годы войны было построено по протяженности больше, чем в предвоенную мирную пятилетку.

Ширина железных дорог в европейских странах меньше, чем у нас. Как это сказывалось на наступлении немецких войск?

Алексей Вульфов: Одна из причин, почему Москву они так и не взяли, состоит в том, что им приходилось на границе заниматься перегрузом со своих составов на наши, тратить на это много времени. И, конечно, успешная работа подрывных команд железнодорожных войск. Генерал Гудериан вспоминал: из 70 эшелонов, которые он должен был получать в сутки, к нему попадало реально 23, настолько была повреждена железная дорога. В дальнейшем при наступлении немцы перешивали рельсовый путь с нашей колеи на свою. А это тоже время и ресурсы.

А как действовали железнодорожники, когда наши войска наступали на запад и перешли границу Советского Союза, а там узкая колея?

Алексей Вульфов: Насколько я знаю, был перешит на широкую колею участок на Берлин через Варшаву. Там, где на нашей территории немцы перешили пути на свою колею, их перешивали обратно.

А на территории Европы боеприпасы, технику, людей перегружали в их подвижной состав. Применяли так называемый безотцепочный способ ремонта вагона. Приходит на станцию вагон - наполовину сгорел, тормоза не работают, но он ремонтопригоден. По идее, его нужно выцеплять из поезда, везти в депо и там ремонтировать. Но этого не делали - ремонтировали прямо на путях. Причем умудрялись даже менять колесные пары: заводили под вагон домкраты, одну колесную пару выкатывали, а другую подкатывали. Применялась и безотцепочная погрузка. Это тоже комплекс технологических решений, которые подписывали на уровне главы государства.

Тогда на железных дорогах работало много женщин.

Алексей Вульфов: В 1945 году женщины составляли 30 процентов паровозных бригад. Но на паровозе всё против женщины, труд тяжелый. А они по трое суток, бывало, с паровоза не слезали. Девчонки-кочегары бросали в топку поленья двухметровые, по 18 тонн угля за рейс перекидывали лопатами. Вот что они вспоминали: "Зимой иду с паровоза, мне бы до дома добраться. Пришла, села на крыльцо - не могу войти в дом. Хорошо, что тетка увидала, за шиворот меня втащила и к печке - отогревать да чем Бог дал покормить". Стрелочницы на станции Бологое не уходили со стрелок, хотя бывало до 32 бомбежек в день. И еще одна другой говорит: "Ты, тетя Маша, завтра не ходи. У тебя четверо детей, а я не замужем. Давай лучше я". Немцы-шутники листовки сбрасывали утром с расписанием бомбежек. И строго по этому расписанию бомбили. А девочки выходили на стрелки, и, конечно, нередко погибали.

Потом железные дороги тех лет - это совсем другой технологический уровень, чем сейчас. Радиосвязи почти не было. Все сигналы подавались рожками и флажками. Стрелки переводились вручную. Паровозы были далеко не везде достаточной мощности. Вагоны были на подшипниках скольжения. Это значит: останавливай состав через каждые 40-50 километров и проливай маслом буксы, которые часто горели. Стяжки были слабые - поезда разрывались. Но не дай бог разорвать фронтовой эшелон - это трибунал.

В 1942 году отменили призыв в армию машинистов - их, помощников, кочегаров начали отзывать с фронта. Но число машинистов к 1943 году снизилось с 52 до 33 тысяч - потеряли 20 тысяч! И если бы не женщины, дороги бы встали. Когда думаешь об этом, понимаешь: это был великий подвиг народа, достойный святости.