Как открытие Ромашкинского месторождения помогло СССР восстановиться после войны

Москва. Нефтяная промышленность всегда была одним из ключевых факторов экономического развития СССР, особенно в послевоенный период. В 1940-1950-ые годы стране требовались значительные ресурсы для восстановления промышленности, транспорта и энергетики. Одним из важнейших событий в развитии советской нефтяной отрасли стало открытие Ромашкинского нефтяного месторождения в Татарстане, которое произошло 25 июля 1948 года. По международной классификации оно отнесено к супергигантам, входит в 20 крупнейших месторождений мира и является вторым по объемам в России.

История развития месторождения, его значение для экономики СССР и роль сегодня – в материале Агентства нефтегазовой информации.

Взгляд в глубину страны

До Великой Отечественной войны 70% нефти в стране давала Азербайджанская ССР. В военное время стало понятно, что акцент нефтедобычи надо смещать с Кавказа на Урал, Поволжье, Казахстан и другие перспективные регионы.

Татарстан стал одной из таких точек, куда было устремлено внимание. Развитие нового нефтяного региона не было спонтанным решением военного времени, а опиралось на десятилетия поисков и стратегических замыслов.

О наличии нефти в Татарстане было известно давно (первые упоминания есть в «Писцовой книге по г. Казань с уездом 1566-1568 гг.»). В 1918-1920 годах, столкнувшись с зависимостью от удаленных и нестабильных источников, в стране инициировали масштабные поиски нефти в Поволжье и Приуралье. Именно в этот период зажглась звезда будущего «патриарха» советской нефтяной геологии – академика Ивана Михайловича Губкина. Однако первые попытки, несмотря на их стратегическую важность, не принесли значимых промышленных результатов.

О наличии нефти в Татарстане было известно давно (первые упоминания есть в «Писцовой книге по г. Казань с уездом 1566-1568 гг.»). В 1918-1920 годах, столкнувшись с зависимостью от удаленных и нестабильных источников, в стране инициировали масштабные поиски нефти в Поволжье и Приуралье. Именно в этот период зажглась звезда будущего «патриарха» советской нефтяной геологии – академика Ивана Михайловича Губкина. Однако первые попытки, несмотря на их стратегическую важность, не принесли значимых промышленных результатов.

Всерьез развивать добычу решили только в 1930-1940-ые, ища «Второе Баку». Этот процесс приобрел критическое значение в условиях военного времени, превратив освоение Волго-Уральского региона из перспективного направления в стратегический императив.

После XVIII съезда ВКП(б) в 1939 году бурение скважин в Татарии увеличилось в семь раз. Доля капиталовложений в отрасль, направляемых в этот регион, выросла с 5-10% в 1930-е годы до 41,6% в 1942 году и колоссальных 55,8% в 1943 году. Сюда эвакуировалось оборудование, перебрасывались существенные ресурсы – квалифицированные кадры, инженеры и рабочие. Здесь усиленными темпами велась разведка новых месторождений, создавались запасы сырья и нефтепродуктов, чтобы гарантировать стабильность поставок топлива для фронта и тыла.

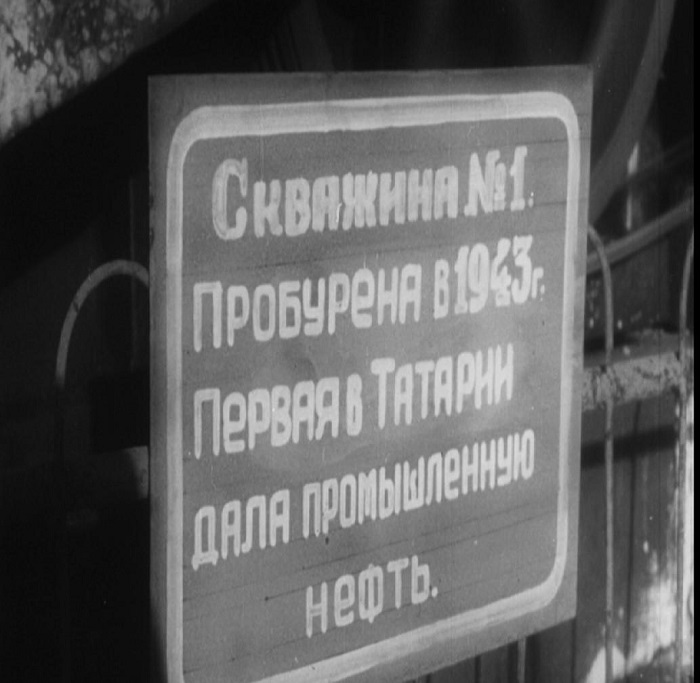

«Чудо» произошло не сразу. Труды исследователей и нефтеразведчиков увенчались успехом 25 июля 1943 года: на скважине №1 у села Шугурово пошла первая нефть.

В докладной записке тогда значилось – «коллектив разведчиков приложит все силы к тому, чтобы в кратчайший срок превратить Шугуровский район в новый промысел Второго Баку».

Позже оказалось, что Шугуровское месторождение – только окраина куда большего гиганта, Ромашкинского месторождения.

Фонтан качественнейшей нефти

25 июля 1948 года при испытании скважины №3, возглавляемой буровым мастером Сергеем Кузьминым из Шугуровской нефтеразведки, было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. Впервые полученный фонтан «черного золота» превысил 120 тонн безводной нефти в сутки – это стало настоящим прорывом для советской нефтяной промышленности. Открытие подтвердило наличие крупных запасов высококачественной нефти и заложило основу для масштабного развития отрасли в регионе.

В последующие десятилетия месторождение, с теплом прозванное нефтяниками «Ромашкой», активно осваивалось. Были внедрены новые технологии бурения и добычи нефти, построены перерабатывающие заводы и транспортные магистрали. Месторождение стало крупнейшим нефтяным бассейном Европы, обеспечивая значительную часть всей советской нефти.

Трудности освоения

Освоение ресурсов Татарии имело свои вызовы и особенности, что объясняет, почему крупномасштабная добыча здесь началась позже, чем в соседних регионах.

Основная причина задержки заключалась в сложных геологических условиях – нефть в недрах региона залегает довольно глубоко. Первый промышленно-нефтяной пласт находится на глубине 650-750 м, второй – 1000 м, а третий 1650-1750 м. Для вскрытия этих пластов требовалось бурить через чрезвычайно твердые породы – известняки, доломиты (часто сильно окремнелые) и песчаники, что значительно усложняло и удорожало процесс.

Развитие инфраструктуры позволило повысить эффективность добычи и переработки. Ромашкинское месторождение в те годы твердо ассоциировалось с техническим прогрессом и промышленным подъемом в СССР.

Послевоенное чудо

Месторождение стало мощным катализатором, который обеспечил невиданный рост экономики, транспорта и социальной инфраструктуры, навсегда изменив облик СССР.

Регион пережил бурный рост, сопровождавшийся созданием тысяч новых рабочих мест и активным развитием инфраструктуры, что способствовало дальнейшей индустриализации и урбанизации.

Ключевым фактором, который отличал нефть «Второго Баку» и сделал ее столь ценной, была ее уникальная экономическая эффективность. Если в Азербайджане добыча одной тонны нефти обходилась в 7,43 руб., в Краснодарском крае – в 5,38 руб., а в Туркмении – в 4,23 руб., то в Татарстане этот показатель составлял всего 1,33 руб. Это было многократное снижение себестоимости! К этому добавлялись значительно более низкие транспортные издержки, а также ее благоприятный химический состав, облегчавший переработку.

Таким образом, у страны появилось не просто много нефти, а доступ к очень большому объему дешевому, качественному и легко перерабатываемому сырью. Изобилие превратилось в мощный двигатель для развития всех отраслей экономики.

Энергоноситель обеспечил стремительную модернизацию и механизацию страны. Нефть не только удовлетворяла растущие потребности в топливе, но и активно стимулировала развитие машиностроения и тяжелой промышленности.

Страна наконец-то автомобилизировалась. Хотя личный транспорт по-прежнему оставался роскошью, грузовое авто прочно вошло в обиход. В начале 1960-х годов, они стали незаменимы для любого предприятия, стройки или организации. Грузовой парк стал гораздо более разнообразным, пополнившись такими моделями, как ЗИС-151, ЗИЛ-157, различные МАЗы, КрАЗы и Уралы. Параллельно стремительно развивались и автобусные перевозки.

Даже аграрный сектор, переживавший после войны нелегкие времена, ощутил на себе живительный эффект нефтяного изобилия. Тысячи новых тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники пришли на поля. За первое послевоенное десятилетие парк тракторов увеличился более чем в 4 раза (с 397,2 до 1613,2 тыс. штук), число зерноуборочных комбайнов превысило 500 тыс., а парк грузовых автомобилей приблизился к миллиону единиц. Эта механизация стала решающим условием для подъема советской деревни.

Высокими темпами развивался и железнодорожный транспорт. Он оказался особенно незаменим в районах с необустроенной инфраструктурой – прежде всего, в Сибири и Средней Азии.

Не менее важную роль нефть сыграла в развитии как гражданской, так и военной авиации. Переход от менее мощных поршневых двигателей к более скоростным и экономичным (в пересчете на скорость и дальность) реактивным, которые потребляли значительно больше топлива, стал возможен именно благодаря изобилию и низкой стоимости нефтепродуктов.

Гражданская авиация пережила беспрецедентный рост. Новые реактивные пассажирские лайнеры, такие как Ту-104 (один из первых в мире), Ту-124, Ил-18 и другие, стали связующими звеньями для огромной территории страны. Дешевое авиатопливо позволило сделать авиаперелеты более доступными для широких слоев населения, значительно сокращая время в пути, способствуя интеграции и развитию экономики.

Военная авиация также получила мощный импульс. Советский Союз активно наращивал производство реактивных истребителей и бомбардировщиков, формируя один из самых мощных воздушных флотов мира. Доступность топлива была критически важна для проведения масштабных учений и поддержания боеготовности огромного количества самолетов.

Таким образом, нефть Ромашкинского месторождения буквально «подняла в воздух» страну, обеспечив как мирное развитие, так и оборонную мощь.

Дешевая и обильная нефть послужила мощным стимулом для всесторонней модернизации страны, заложив основы для ее дальнейшего индустриального и социального прогресса.

От пика к спаду

Дальнейшая история «Ромашки» – это не только триумф изобилия, но и драматическая повесть о вызовах, падении и, главное, о поразительном возрождении, демонстрирующем несгибаемый дух и инновационный потенциал нефтяников.

К 1960-м годам Татарстан добывал свыше трети всей нефти страны, став ее главным энергетическим сердцем. Сдвиг был колоссальным: всего за 20 послевоенных лет (с 1946 по 1966 год) добыча нефти в СССР выросла в 12,5 раза, с 19,4 до 241,7 млн тонн. Кульминацией «Золотого века Татарии» стало постановление правительства в 1968 года, установившее амбициозное задание – достичь 100-миллионной годовой добычи нефти. Планку достигли в 1970 году и продержались на этом показателе с небольшим ростом до 1975 года.

В 1971 году в республике был добыт первый миллиард тонн нефти, а в 1981-м – второй. Третий добыли сильно позже – только в 2007 году, в чем свою роль сыграла политико-экономическая ситуация в стране в конце 1980-ых и 1990-ых.

К тому же, подходила к концу эра легкой нефти. С 1976 года, когда в Татарстане была достигнута верхняя планка в 101,5 млн тонн добытой нефти, началось неуклонное падение добычи – до 32,5 миллиона к 1991 году.

Современное состояние и перспективы

Подобный спад не стал приговором. Ценой колоссальных усилий удалось остановить снижение темпов и стабилизировать добычу за счет внедрения революционных научных достижений и технических усовершенствований. Началась реанимация уже истощенных пластов и, что особенно важно, разработка трудноизвлекаемых запасов, требующих принципиально новых подходов.

Республика стала пионером в создании малых нефтяных компаний (МНК) для разработки мелких месторождений, ранее считавшихся бесперспективными. Смелый эксперимент был признан как достойный пример для всей нефтедобычи России, доказав, что даже в условиях истощения традиционных запасов есть путь к устойчивому развитию.

Сегодня Ромашкинское месторождение постепенно истощается, однако остается важным активом Татарстана и России в целом. Ведутся работы по повышению эффективности добычи с использованием современных технологий, таких как горизонтальное бурение и методы увеличения нефтеотдачи пластов. В республике нефтяники даже говорят о том, что не за горами добыча четвертого миллиарда тонн нефти, а в будущем, возможно, и пятого с развитием технологий, а также за счет природных битумов.

Фото: ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», Государственный каталог музейного фонда РФ

Источники: Сайт «Татнефть», «Нефтяная и газовая промышленность СССР в цифрах. Краткий справочник», М.В.Славкина «Развитие нефтегазового комплекса СССР в 60-80-е гг.: большие победы и упущенные возможности»