Минпромторг потребует локализовать в России ключевые компоненты для банкоматов

Минпромторг намерен изменить требования по локализации для банкоматов, контрольно-кассовой техники (ККТ) и их внутренних модулей. Для этого ведомство предлагает внести поправки в постановление правительства № 719, определяющее степень локализации товаров, произведенных в России. Проект поправок, пояснительная записка и сводный отчет к нему опубликованы на сайте нормативных правовых актов.

Из документов следует, что предыдущие требования по локализации от 2022 г. «не учитывают технологических особенностей производства» валидаторов, считывателей купюр, модулей обработки купюр и клавиатур для банкоматов. Помимо этого предлагаемые изменения вводят отдельные требования к счетно-сортировальным машинам.

В частности, для банкоматов и аналогичного оборудования, согласно предлагаемым изменениям, необходимо будет с 1 января 2026 г. набрать 35 из 100 баллов для подтверждения «отечественности», с 2028 г. – не менее 60, с 2030 г. – не менее 80. Для ККТ ожидается локализация на уровне 40 баллов с 2026 г., не менее 60 баллов с 2028 г. и не менее 80 баллов с 2030 г.

Как работает балльная система

В текущей редакции постановления № 719 установлены более жесткие требования: степень локализации банкомата должна была составлять не менее 150 баллов уже с 2024 г., а для кассовых терминалов минимальная планка стоит на уровне 90 баллов.

Минпромторг предлагает ввести систему баллов и для компонентов банкоматов, для которых раньше ее не использовали вовсе. Для модуля обработки и транспортировки купюр для банкоматов, счетных машин и аналогичных устройств к 2026 г. нужно будет набрать не менее 45 баллов, с 2028 г. – не менее 70, а с 2030 г. – не менее 85 баллов.

Для устройства определения подлинности банкнот (ОЕМ-валидатор, ключевой компонент банкоматов) – не менее 55 баллов с 2026 г., не менее 65 баллов с 2028 г. и не менее 80 баллов с 2030 г.

Зачем меняют правила

Основная цель изменений – повышение уровня локализации и технологического развития выпускаемой продукции, что в перспективе способствует укреплению технологического суверенитета в сфере денежно-кредитной политики, уточнил представитель Минпромторга. Банки, в свою очередь, заинтересованы в использовании современного и безопасного оборудования, полагает он. По словам представителя ведомства, обновленные требования предусматривают постепенный отказ от адвалорной (стоимостной) доли в оценке локализации в пользу технологических критериев. Это стимулирует использование отечественных комплектующих и развитие производственных компетенций российских предприятий, подчеркнул собеседник.

В документах к поправкам заявлено, что требования простимулируют российских производителей, так как они смогут получить государственные преференции – например, в рамках приоритета при госзакупках по № 44-ФЗ (конкурсы госструктур и муниципалитетов) и при закупках компаний с госучастием по № 223-ФЗ. Если эти поправки не внести, то «эффективная оценка локализации промышленной продукции на территории РФ, основанной на осуществлении технологических операций, остановится уже в 2025 г.», заявляется в документах.

Производители компонентов для банкоматов в России есть: в реестре российской промышленной продукции Минпромторга указаны «Дримакс», «Крествэйв электроникс», «Мультипас» (входит в ГК «Терминальные технологии»), «Сервисный центр транстелематика», «Эвотор», «Сага технологии», «АТМ Акронекс», «Банковские и финансовые системы», «Аквариус». «Ведомости» направили запросы в указанные компании, а также в «Эльбрус» (с 2023 г. занимается разработкой электронно-компонентной базы для банкоматов).

На сайте Банка России, добавил представитель Минпромторга, сейчас размещен перечень OEM-валидаторов, прошедших испытания и рекомендованных для применения кредитными организациями, в их число входит продукция НПК «Ритм», ТПК «ДИИП 2000», «Профиндустрия-центра».

Банк России участвовал в подготовке проекта изменений, уточнил представитель ЦБ. Согласно поправкам, теперь в реестр российского оборудования Минпромторга будут включены валидаторы и счетно-сортировальные машины, но прежде такое оборудование должно пройти тестирование в сервисном центре Банка России, подчеркнул он. После успешного прохождения испытаний и получения заключения изготовители этих машин смогут подать заявку на внесение в реестр, сообщил собеседник.

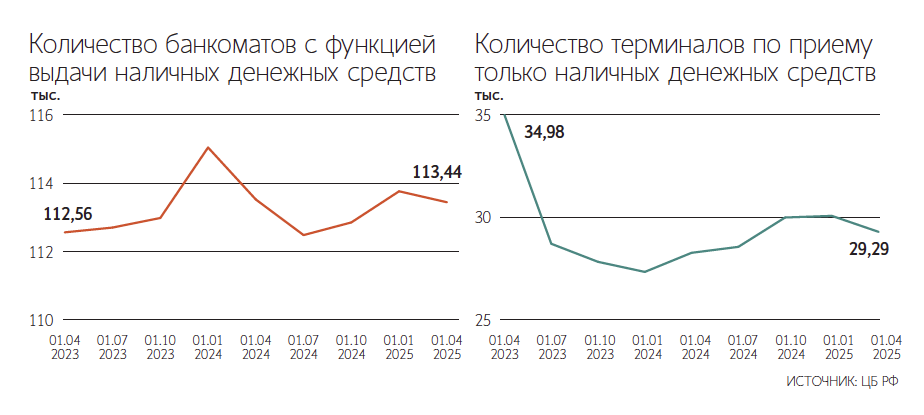

По данным ЦБ, на 1 апреля 2025 г. в стране было 113 400 банкоматов. По данным «Контур.Закупок», в 2024 г. по № 44-ФЗ было 32 закупки банкоматов на 29,82 млн руб., по № 223-ФЗ – 73 на 151,94 млн руб. В 2023 г. – 27 закупок на 118,72 млн руб. и 69 на 123,56 млн руб. соответственно. За первую половину 2025 г. по обоим ФЗ было размещено 28 закупок на 53,29 млн руб.

Кто сможет делать компоненты

После ухода с российского рынка в 2022 г. западных вендоров счетно-денежной техники и банкоматов российские поставщики уже освоили выпуск банкоматов различной степени локализации, указывает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации», зампредседателя совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров. Основной проблемой остаются электронные «мозги» банкоматов – валидаторы и система управления, хотя в пятилетний срок достичь требуемого уровня локализации вполне возможно, полагает он.

Самое сложное заключается в локализации устройств приема и выдачи купюр, рециркуляторов, соглашается генеральный директор компании «Сага технологии» Андрей Жолобов. Это связано с тем, что в них заложена сложная механика и высокотехнологичный модуль валидации. На текущий момент все валидаторы иностранного производства, подчеркнул он. Учитывая небольшой российский рынок, разрабатывать под него устройство для коммерческой организации просто неинтересно, поэтому даже в российских банкоматах и сейчас модуль валидации зачастую зарубежного производства, подчеркнул независимый аналитик, автор Telegram-канала @RusMicro Алексей Бойко.

Зампред правления Совкомбанка Альберт Борис уточнил, что в сети банка используются иностранные модули рециркуляции, а отечественные аналоги на данный момент представляют собой адаптированные версии зарубежных решений. «Мы считаем, что при наличии господдержки возможно наладить полноценное производство отечественных модулей. Сложной задачей остается локализация валидаторов (модулей проверки подлинности) и самих модулей рециркуляции», – подчеркнул он. В настоящее время отечественные производители продолжают работу над созданием таких решений, уточнил Борис.

Гознак и российский производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук в июне 2025 г. Модуль рециркуляции находится в нижней части банкомата и отвечает за работу с банкнотами. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которой требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», – объяснял Трачук. Верхняя часть – это компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой, большая часть которой уже замещена, пояснял он. Пока что полного отечественного аналога такого модуля нет, признавал топ-менеджер. «Ведомости» направили запрос в Гознак.

Сложность создания таких модулей в том, что валидатор – это высокотехнологичное устройство, которое должно уметь решать целый ряд задач, в том числе проверку подлинности, распознавание номинала, обнаружение повреждений и регистрацию данных, объяснил Бойко. Для этого в современных валидаторах используется набор датчиков, включающих ИК (инфракрасные лучи) и УФ (ультрафиолет), а также оптические и магнитные датчики, ПО для распознавания купюр, перечисляет он, все это надо делать быстро, важна высокая надежность.

Как оценивают систему

Балльная оценка уровня локализации действует в России для электроники с 2022 г. и, поскольку система показала свою эффективность, ее расширяют на смежные отрасли – теперь в фокусе средства приема, пересчета и выдачи денежной наличности, отмечает Прохоров. Участники консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») «Сага технологии» и «Атол» поддерживают уточнение механизма локализации и отмечают важность предлагаемого обновления методологии, сообщила первый заместитель гендиректора консорциума Марина Некипелова. Вместе с тем по ряду положений потребуется дополнительная проработка – в части адаптации критериев к различным типам оборудования и уточнения расчетной формулы применительно к сложным техническим решениям.

Генеральный директор ГК «Терминальные технологии» Игорь Сухоставский уточнил «Ведомостям», что в группе знакомы с планируемыми изменениями и «готовы к ним». Он также подчеркнул, что «любая система имеет свои достоинства и недостатки», но в компании не видят непреодолимых трудностей в наборе баллов к 2026 г. Для успешного прохождения сертификации к 2030 г., уточнил он, есть время, которое нужно использовать на организацию разработки и производства отечественных блоков или поиск партнеров для этой цели.

Это уже третья редакция подсчета баллов за последние три года, уточнил Жолобов. Изменена именно методология подсчета: предыдущая система была не 100-балльной, а сейчас решили привести к ней максимальное количество продукции, уточнил он. Помимо этого установили определенные пороги и временные отрезки, при которых товар будет считаться российским, отметил топ-менеджер. Это сделано с той целью, чтобы к 2030 г. максимальный объем продукции был приближен к 100 баллам по всем группам товаров, но сегодня это невозможно из-за наличия определенных компонентов, которые производятся только за рубежом, подчеркнул он.

Жолобов добавил, что считает проект постановления «сырым и недоработанным». Он не отсекает импортное оборудование, «которое попадает на российские рынки и считается «отечественным», на самом деле таковым не являясь», сетует топ-менеджер.

«Ведомости» направили запросы в топ-20 банков России.