«Большинство не знали, что у них в гостиной — отпечаток работы большого художника». Зачем смотреть ленинградскую экспериментальную графику

Поделиться

Поделиться

В KGallery до 1 сентября работает выставка «Случайный тираж»: наследие ленинградской экспериментальной литографской мастерской показывают рядом с работами современных графиков. Благодаря американо-британскому арт-дилеру Эрику Эсторику, работы Анатолия Каплана, Веры Матюх и других показывали в Лондоне и Нью-Йорке буквально из-под железного занавеса, а в «Астории» он ухитрился организовать художникам абсолютно буржуазный банкет. «Фонтанка» обсудила с сокуратором «Случайного тиража» Александрой Генераловой истории, которые стоят за избранными листами.

В 1960 году британский арт-дилер американского происхождения Эрик Эсторик впервые побывал в ленинградской экспериментальной литографской мастерской. Историк искусства и коллекционер Николай Кононихин в книге, посвящённой ленинградской литографии, пишет, что Эсторика потрясло увиденное — он купил порядка двухсот литографий и заказал печать альбомов Анатолия Каплана, а на следующий год устроил выставки в Лондоне и Нью-Йорке. Стоял жаркий май 1961 года, лондонские газеты писали о полёте Юрия Гагарина в космос, встрече Кеннеди с Хрущёвым и... о ленинградской литографии. Сейчас в KGallery можно увидеть как раз работы художников экспериментальной мастерской. Цветная литография Веры Матюх (1910 — 2003) «На маникюр» была на той самой выставке.

«В каталоге лондонской выставки немного репродукций, но изображение этой работы есть, поэтому мы уверены, что она там была, — говорит сокуратор «Случайного тиража» Александра Генералова. — У Веры Матюх поразительная биография: она родилась в 1910 году в семье немки и русского революционера в Германии, и в 1923 году родители забрали её в Советский Союз, причём русский язык она не знала. Поселилась семья в Харькове, который тогда был столицей Украинской ССР. Там Матюх училась в Художественном институте, в том числе у авангардиста Василия Ермилова. В 1931 году она с семьёй переехала в Ленинград, и с тех пор работала здесь».

По словам сокуратора, Вера Матюх была очень энергичной женщиной, всегда много работала и любила спорт.

«Например, модный сейчас теннис, и танцы — это была её главная страсть, — делится Александра Генералова. — Широкому кругу она была знакома по иллюстрациям книг, в том числе детских, а её муж Евгений Порай-Кошиц был известным физико-химиком, поэтому у них была по тем временам обеспеченная жизнь с отдельной квартирой в центре и дачей в Комарово. «Оттепельные» вещи Матюх, которые вы видите на выставке, — самые лиричные и понятные по визуальному языку и сюжетам из всего её наследия. Она любила тему движения, танца, в её графике много молодых героев. Матюх работала как литограф — а это физически сложная работа — практически до самой смерти. Те, кто с ней общался, вспоминают, что на ее руках всегда была краска. Вера Федоровна прожила 93 года, и ее стиль постоянно менялся: Матюх в 60-е и Матюх в 90-е — как будто две разные художницы».

В Лондоне ленинградскую литографию приняли очень хорошо. Помимо Матюх, в галерее Эсторика показывали работы Михаила Скуляри, Анатолия Каплана, Александра Ведерникова, Григория Израилевича, Бориса Ермолаева и других художников экспериментальной литографской мастерской.

«Работы, которые там показали, — это как оттепельное кино, но в графике», — поясняет куратор.

Вещи, и правда, в основном лирические, спокойные и свежие: приятные сочетания цветов, никакой стероидной радости, лаконичные формы.

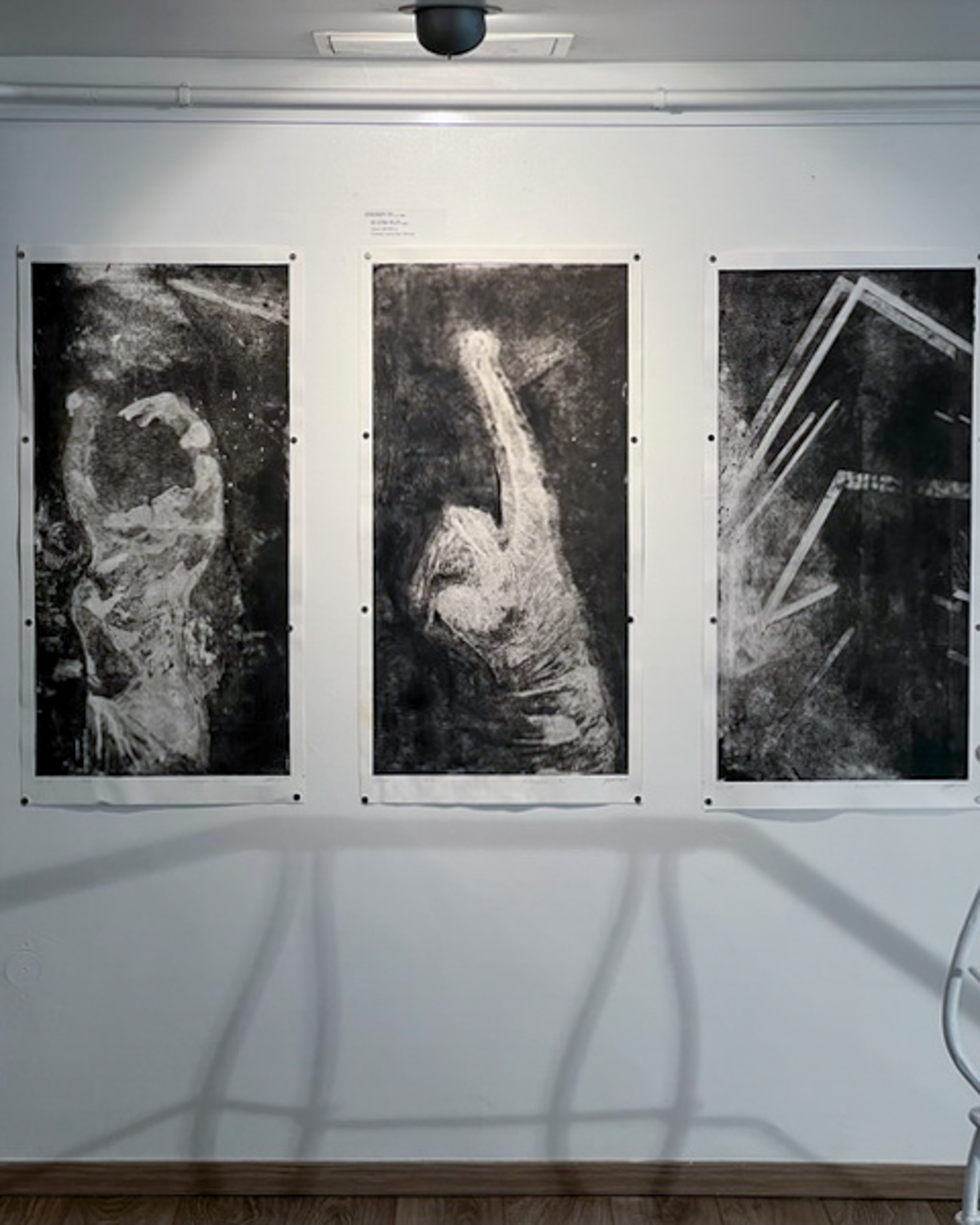

На фоне лёгких «матиссовских» работ выделяется экспрессия Григория Израилевича: после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году он «в стол» создал серию «Чешские события».

«Абстракция нетипична даже для относительно свободной и экспериментальной ленинградской мастерской, — обращает внимание сокуратор. — Такой была реакция художника на происходившее в Чехословакии, сохранились его воспоминания о процессе работы над серией. Израилевич передал своим эмоции через экспрессивные мазки и пятна. Для молодых художников абстракция — чуть ли не самый популярный способ выражать себя в литографии, поэтому рядом с листом из серии Израилевича 1968 года мы показываем современную графику».

В нескольких шагах от гравюры Матюх «На маникюр» — знаменитый «Портрет Гоголя» Герты Неменовой. Из всей мастерской Неменова — единственная в молодости училась в Париже, и — кураторы приводят цитату Александра Боровского — сохранила «богемность и мальчишество». За основу портрета Гоголя художница взяла его посмертную маску — этот образ стал узнаваемым и в СССР и за рубежом.

Поделиться

Поделиться

Выставка лишена флёра эксклюзивного знаточества, основанного на личном знакомстве с художниками, — то есть делающего понимание предмета как бы не вполне доступным для «обычных» людей. Кураторы помещают Ленинградскую графику в контекст, близкий поколению миллениалов. И тут она оказывается крайне актуальной.

«Ленинградская экспериментальная литографская мастерская в послевоенные годы работала с небольшими тиражами, которые художники делали, условно, «для себя», — говорит куратор. — А помимо художественных поисков, авторы делали эстампы с вполне массовыми тиражами в пятьсот экземпляров. Это были городские и деревенские виды, натюрморты, сюжеты из советской истории. Они стоили недорого, часто уже были обрамлены в простую рамку — купил и повесил на стену. Конечно, большинство обладателей таких работ не знали, что у них в гостиной висит отпечаток большого художника. До сих пор можно найти на сайтах коллекционеров такие литографии и линогравюры по цене в пару тысяч рублей».

Александр Ведерников, родившись ещё в XIX веке на Волге, учился в ленинградском ВХУТЕИНе, а затем преподавал в Инженерно-строительном институте. Там же учился Семён Белый (отец художника Петра Белого) — его работы вы тоже увидите в KGallery.

Ведерников создал много пейзажей с видом на Ленинград из комнаты коммунальной квартиры, когда жил в доме на Васильевском острове. Сегодня в этом здании на набережной Малой Невы, за Тучковым мостом, — гостиница. А Александр Ведерников, как и многие другие художники в 1970-е, переехал из коммуналки на окраину города, в район Ульянка, и темой его пейзажей стали новостройки.

«Спальникам» посвящена и работа Виктора Вальцефера «Новый район. Новый дом», которая показывает «новую жизнь» без брызжущего оптимизма «Свадьбы на завтрашней улице» Юрия Пименова. Рядом — купчинский вид Александры Гарт. Если художники 1960-х переезжали в новые районы из коммуналок в центре, то для современной художницы «спальник» — родной дом.

В честь выставок за рубежом Эрик Эсторик организовал для ленинградских графиков банкет в «Астории» (мужчины в костюмах, дамы в вечерних платьях), на котором к тому же присутствовала британская балетная труппа, и затем поместил эти фотографии в каталоге лондонской выставки, как бы показывая западному зрителю «быт» советского художника (что, конечно, выдаёт продюсерский талант и авантюрную нотку в личности Эсторика). Через Эсторика работы ленинградских графиков оказались в крупных зарубежных коллекциях, которые, как с иронией говорит куратор, «берут художников в будущее». Зайдя сегодня на сайт МоМА (Нью-Йоркского музея современного искусства), можно найти там работы из ленинградской мастерской.

«Печатная графика была неким убежищем для художников — власть обращала на них меньше внимания, — объясняет Генералова. — При этом можно было работать — материалы оплачивали, помещение мастерской было. Когда все развалилось в 1990-е, многие были не готовы к тому, что теперь все нужно покупать самим и жить по законам рынка».

Перед самой пандемией, в 2019 году в той же галерее Эрика Эсторика состоялся ремейк выставки 1961 года — и она, замечает куратор, вновь собрала хорошие отзывы.

«Случайный тираж» — выставка, придуманная молодыми кураторами, — похожа на цепочку ассоциаций или папку с «сохранёнками». Здесь нет принципиального разделения на XX и XXI век, нет ощущения «советской цивилизации», как на выставке Ильи и Эмилии Кабакова. Непрерывность художественных процессов — важнее.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»