Кошачка

В XVI веке в районе, где сейчас возвышается Дворец земледельцев и живут «сливки общества», находилось настоящее царство мрака и отчаяния — в народе его прозвали Поганым болотом. В этом гиблом месте ютилась городская беднота: вечная грязь, непросыхающие лужи, угрозы затопления — таков был здешний быт.

В иные годы Казанка по весне поднималась настолько высоко, что дома уходили под воду по самые крыши. Катастрофическим для местных жителей да и всех казанцев был май 1926-го, когда вода поднялась почти на 15 метров. Затопленной оказалась 51 улица, были уничтожены почти 2,6 тысячи домов. Не обошлось и без человеческих жертв.

Когда вода уходила из подвалов, в них поселялись мыши и крысы. На помощь приходили знаменитые казанские коты-мышеловы. Говорят, в каждой семье было минимум по одному коту. Именно благодаря им эта местность получила название «Кошачка». Здесь даже был Кошачий переулок — ныне улица Зои Космодемьянской.

Канализации и водопровода до революции здесь и не знали, помои и нечистоты выливали прямо на улицу. Полная антисанитария превратила Кошачку в рассадник смертельных болезней: чума и холера, 11 раз обрушившиеся на город, начинали свой путь именно отсюда.

После каждой эпидемии район заметно пустел — многие дома оставались заброшенными. Но и когда зараза уходила, количество смертей значительно превышало число рождений, только постоянный приток новых жителей спасал район от полного запустения.

Чайный домик

Начиная прогулку по Кошачьему переулку, находим необычный двухэтажный деревянный домик. Он сразу привлекает внимание прохожих, поскольку «выбивается» на фоне каменных многоэтажек. В народе его называют «Чайный домик» купеческой вдовы Варвары Дружининой.

По некоторым данным, он был возведен в 1911 году, однако архивные документы хранят любопытный факт: еще в 1908 году Варвара Александровна обращалась с прошением об устройстве в доме водопровода, что позволяет говорить о более ранней дате постройки.

Судьба у домика непростая: после революции он превратился в типичную «коммуналку», а в начале 2000-х годов, когда началась активная застройка района, оказался под угрозой исчезновения. Недоброжелатели шесть раз пытались поджечь старинное здание — возможно, чтобы освободить место для новой многоэтажки. От пожаров пострадала кровля, были уничтожены уникальные резные украшения, разбиты окна. Казалось, что дом обречен, но на его защиту встали неравнодушные горожане, получившие поддержку от тогда еще президента Татарстана Рустама Минниханова.

Республика начала поиск инвестора, готового взяться за восстановление дома. В 2013 году на торгах победу одержала группа компаний «7Я», которая и приступила к масштабной реставрации. Процесс занял целых шесть лет. Проект не сулил инвесторам выгоды. Дом выкупили за 5,8 млн рублей, а реставрация оценивалась почти в 45 млн. По словам новых владельцев, это решение было продиктовано не столько бизнес-расчетами, сколько эмоциями.

В 2020 году домик выставили на продажу за 70 миллионов рублей.

Евдокиинский храм и мечеть «Ирек»

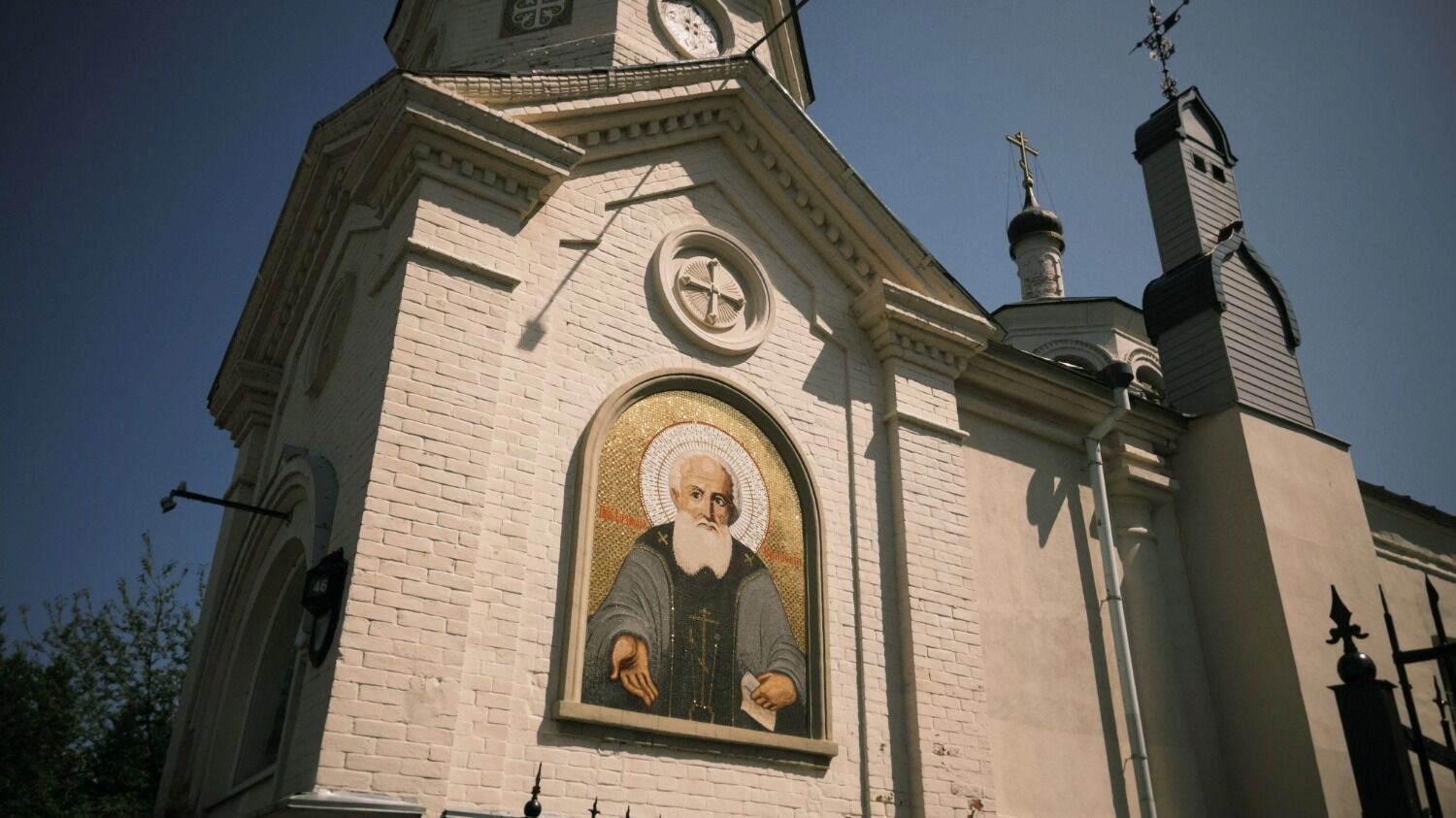

Спускаемся до конца вниз по улице Космодемьянской и поворачиваем налево. Проходим мимо международной школы по улице Федосеевской и видим: по одну сторону стоит храм, по другую, буквально в нескольких метрах, — мечеть.

Церковь Святой Преподобной Великомученицы Евдокии или Евдокиинская церковь была построена в 1734 году. В 1932 году здание передали Объединенному государственному политическому управлению, здесь стали содержать заключенных. Лишь в 1998 году его вернули Русской Православной Церкви.

История мечети «Ирек» связана с трагическими событиями. В ноябре 2013 года разбился Boeing 737-500, следовавший из Москвы в Казань. В авиакатастрофе погибли все, кто был на борту — пятьдесят человек, включая экипаж. Среди них оказался Ирек Минниханов — старший сын Рустама Минниханова. Мечеть была построена в память о нем.

ЖК «Дворцовая набережная»

Идем дальше и выходим к элитному жилому комплексу «Дворцовая набережная». Интересно, что некоторые туристы не верят (проверено), что эти помпезные здания, взявшие что-то от средневековой Франции, — с колоннами, статуями, шпилями — действительно жилые.

— Вот эти, которые рядом с Дворцом земледельцев? Ну, которые еще на зАмки похожи?

Вся эта вычурность (причем не только с улицы, об этом далее) заставляет задуматься о том, сколько ноликов в ценнике на квартиры. Не будем вас мучить — много. Пятикомнатная квартира здесь обойдется в 467,6 млн рублей. Четырехкомнатная двухуровневая — в 300 млн рублей. За этим девятизначным числами стоит итальянская эксклюзивная дизайнерская мебель, техника, необычный ремонт — например, потолок, обитый кожей крокодила, и гостиная с лепниной.

Время творит чудеса: там, где когда-то хлюпали по грязи ноги бедняков, теперь цокают каблуки дорогих туфель, где ездили ассенизаторы с бочками на лошадях — рассекают отполированные до блеска «гелики».

Тюремный замок

Выше за «Дворцовой набережной» на пересечении улиц Япеева и Нагорной располагается Тюремный замок. Это одновременно памятник истории и культуры федерального значения и действующий Следственный изолятор №1.

Построен он был в 1807 году — еще во время правления Александра I, с тех пор не было одного случая, когда бы заключенным удалось отсюда сбежать. Сделать это при толщине стен в 1,2 метра и высоте забора в восемь метров действительно невозможно.

В следственном изоляторе №1 томились и ожидали приговора члены известных преступных группировок — «Жилка», «Хади Такташ», «29 комплекс», «48 комплекс», «Татары», «56 квартал». Бандитов просто боялись вывозить в суд. В период 1937–1938 годов здесь содержались политические заключенные, а в 1987-м — известный серийный убийца Советского Союза — людоед Алексей Суклетин из поселка Васильево Зеленодольского района, который за пять лет расчленил и съел семь человек.

В октябре 2024-го сообщалось, что в этом году СИЗО-1 в Казани съедет из исторического тюремного комплекса.

Дом Горталовых

Прямо напротив Тюремного замка находится Дом Горталовых — здесь в 1841–1845 годах вместе со своими братьями Николаем, Сергеем и Дмитрием проживал писатель Лев Толстой.

Долгое время считалось, что рассказ «После бала» основан на личных наблюдениях писателя. Якобы Толстой прямо из окон дома увидел наказание солдата-татарина розгами под барабанную дробь. Однако современные исследователи творчества Толстого склоняются к версии, что этот эпизод был заимствован из жизни его брата Сергея.

После того, как в 1844 году Лев Николаевич стал студентом восточного факультета Казанского Императорского Университета, он вместе с семьей переезжает в дом Киселевского, в котором сейчас размещается Институт развития образования РТ.