Fintech Trends 2025: направления, по которым трансформируется финансовая индустрия

Агентство aic. представило исследование Fintech Trends 2025, результаты которого есть в распоряжении Sostav. Внутри ключевые изменения в финансовой индустрии под влиянием демографических сдвигов, технологического прогресса и эволюции клиентских ожиданий. Исследование основано на анализе десятков российских и международных кейсов, изменений в законодательстве, регуляторной повестки и трансформации потребительской культуры. В фокусе — практическая трансформация банков и финтех-компаний на пересечении продуктов, технологий, маркетинга и пользовательского опыта. Sostav выделил главные выводы.

BNPL и модели «плати потом»

Рынок BNPL (Buy Now, Pay Later) продолжает уверенно набирать обороты и, по прогнозам, уже в 2025 году может превысить отметку в 400 млрд рублей.

Основную аудиторию таких сервисов по-прежнему составляют зумеры и миллениалы, которые органично воспринимают цифровые способы оплаты. Однако, чтобы охватить более широкую аудиторию, в том числе пользователей старшего возраста, предпочитающих офлайн-шопинг, BNPL-решения активно расширяются за пределы онлайн-каналов. Это помогает привлечь новых клиентов, предлагая гибкие сценарии оплаты даже в привычных офлайн-точках продаж.

Рост охватывает не только B2C-сегмент — активно развиваются и B2B-направления, особенно в сферах закупок и маркетинговых услуг. Все больше внимания привлекают и DNPL-модели (Donate Now, Pay Later), ориентированные на сектор благотворительности. Вместе с тем перед индустрией стоят серьезные вызовы: требуется выстраивать устойчивые модели риск-менеджмента и готовиться к возможному усилению регулирования.

Сильный интерес к BNPL отмечается и среди представителей малого и среднего бизнеса. На фоне высоких процентных ставок и затрудненного доступа к традиционному кредитованию модель BNPL становится альтернативным источником финансирования. Она позволяет компаниям оплачивать закупки и услуги частями, не изымая сразу всю сумму из оборота, что особенно важно в условиях нестабильных денежных потоков или сезонного спроса. Такая схема дает больше гибкости в управлении ликвидностью и помогает равномерно распределить финансовую нагрузку во времени.

Согласно прогнозам, глобальный рынок B2B-коммерции, объем которого в 2022 году оценивался в 120 трлн долларов, находится на пороге трансформации. Стоит отметить, что 120 трлн — это экспертная верхнеуровневая оценка всех бизнес-потоков между компаниями, используемая для стратегического позиционирования новых платежных финтех-решений. Ожидается, что к 2030 году на BNPL будет приходиться до 15−20% всех B2B-транзакций — от 25 до 30 трлн долларов. При комиссии в 3−4% это может сформировать рынок стоимостью от 700 млрд до 1,3 трлн долларов.

На фоне конкуренции с привычными финансовыми инструментами — такими как кредитные карты и классическая рассрочка — BNPL-продукты пока уступают в удобстве за счет ограниченной сети партнерских точек, где доступна такая форма оплаты. Решением становится развитие виртуальных и физических BNPL-карт.

Такие карты позволяют оплачивать покупки частями вне зависимости от того, подключена ли конкретная точка продаж к цифровой инфраструктуре конкретного BNPL-провайдера. Это делает модель более универсальной и удобной — особенно для пользователей, имеющих ограниченный доступ к банковским продуктам, например, в развивающихся странах.

Для международных платежных систем это направление представляет особый интерес, так как их инфраструктура уже интегрирована с большинством торговых площадок. В то же время у локальных игроков есть потенциал для роста в офлайн-ретейле — за счет развития партнерств и повышения уровня цифровизации среди региональных продавцов. Полноценное развитие BNPL в офлайне возможно только при глубокой интеграции с торговыми экосистемами.

Кроме того, BNPL-модель трансформируется в такие новые подходы управления финансами, как SNPL (Save Now, Pay Later) и DNPL. Эти модели позволяют мгновенно отправлять деньги с возможностью оплаты частями. Они появились в ответ на потребность в более гибких денежных переводах, особенно для мигрантов, отправляющих средства домой, и в сфере благотворительности, где важна скорость.

В исследовании подчеркнули, что в августе 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование деятельности BNPL-сервисов в России. В соответствии с документом, с 1 декабря 2025 года такие сервисы перейдут под надзор Центрального банка. Операторы BNPL будут обязаны передавать информацию о рассрочках свыше 15 000 рублей в бюро кредитных историй (БКИ), а также соблюдать требования к капиталу и отчетности. Однако введение регулирования может изменить восприятие BNPL как простой и удобной альтернативы кредитам. Особенно это касается молодой аудитории, привлекавшейся минимальными проверками и отсутствием бюрократии. Если пользователи начнут воспринимать BNPL как полноценный кредитный инструмент, это способно снизить спрос на такие услуги. Обязательная передача данных в БКИ может отпугнуть часть потребителей, которые не готовы увеличивать свою кредитную нагрузку или попадать в официальные кредитные реестры.

Money Talks, Media Sells

В связи с изменениями на рынке интернет-рекламы рекламодатели стали активнее искать форматы с доступом к First Party-данным и высоким ROI.

На этом фоне бурно развиваются Commerce Media Networks (CMN) — рекламные экосистемы с закрытой инфраструктурой, которые предлагают брендам доступ к платежеспособной аудитории через собственные пользовательские данные. Первопроходцами стали Retail Media Networks, которые используют данные о покупках, категориях товаров и поведении пользователей. За ними последовали Financial Media Networks (FMN) — они используют транзакционные данные, расходы и кредитный профиль пользователей для персонализации рекламных предложений.

Согласно прогнозам, к 2026 году в США расходы на рекламу FMN достигнут 1,5 млрд долларов. Несмотря на пока малую долю в диджитал-сегменте, это направление уже привлекло внимание крупнейших финорганизаций. Главный барьер развития — недостаточная глубина данных: финансовые транзакции не всегда раскрывают поведенческие или товарные предпочтения пользователя. Решение — сотрудничество с ретейлерами и экосистемами.

В России FMN находятся на ранней стадии развития. Однако они могут стать решением для дефицита рекламного инвентаря после ухода западных платформ и усиления конкуренции за локальные ресурсы. Так, FMN открывают рекламодателям доступ к точному таргетингу и новым форматам, а крупные финорганизации начали рассматривать монетизацию собственных данных. Однако стоит отметить, что в случае введения жестких ограничений на использование транзакционных данных, развитие FMN может замедлиться.

Поколенческий банкинг

Для того чтобы повысить лояльность, расширить клиентскую базу и встроиться в семейную финансовую инфраструктуру, банки все активнее работают с двумя сегментами — детьми и старшим поколением.

Так, детские банковские продукты помогают банкам завоевать лояльность с юного возраста и установить доверительные отношения с родителями. Продукты включают дебетовые карты с лимитами, приложения с образовательным и игровым функционалом, сервисы для оплаты питания и транспорта. Кроме того, банки стремятся обучать детей финансовой грамотности и формировать привычку управлять деньгами в цифровой среде.

Развитие сегмента детских финансов сталкивается с вызовами в виде регуляторных ограничений и требований к понятному, безопасному и ненавязчивому интерфейсу. В то же время наблюдаются тренды интеграции с госсервисами — появления семейных панелей для контроля бюджета и совместного планирования, а также расширения экосистем, объединяющих финансовые инструменты в единое цифровое пространство семьи.

С учетом демографического сдвига банки разрабатывают продукты и для пожилой аудитории — Silver Age Banking. Они включают:

- упрощенные мобильные и онлайн-сервисы;

- пенсионные, накопительные и страховые продукты;

- программы по финансовой грамотности и защите от мошенничества;

- социальные инициативы: досуг, здоровье, транспорт.

Уроки финансовой грамотности

Растущий интерес к инвестициям, криптовалюте и другим финансовым инструментам подчеркивает необходимость систематического повышения финансовой грамотности. Ситуацию усугубляет резкий рост мошенничества: по данным Банка России, в 2024 году россияне потеряли рекордные 27,5 млрд рублей из-за хищений с банковских счетов, что на 74,4% больше, чем в 2023 году.

Что делают финтех-компании:

- переводят обучение в короткие форматы — видео, квизы, мини-гайды;

- адаптируют под разные поколения: зумерам — ярко и динамично, старшим поколениям — доступно и с объяснениями;

- интегрируют обучение прямо в приложения;

- используют ИИ для персонализации рекомендаций.

Коллективные финансовые решения (совместные покупки, краудфандинг, P2P-кредитование) становятся не просто удобными, а жизненно важными в условиях кризисов и ограниченных ресурсов. Вот некоторые их преимущества:

- доступ к инвестициям с низким порогом входа;

- альтернатива традиционным займам;

- социальная ответственность и доверие между участниками;

- рост через «сарафанное радио» и реферальные программы.

Финансовые сервисы трансформируются в социальные платформы, где комментарии, лайки и совместные цели повышают вовлеченность пользователей. В будущем социальные функции станут стандартом для финтеха, блокчейн и децентрализованные финансы укрепят горизонтальные связи, а финансовые операции приобретут эмоциональную окраску, превращаясь из простых транзакций в полноценное взаимодействие.

Наличка все?

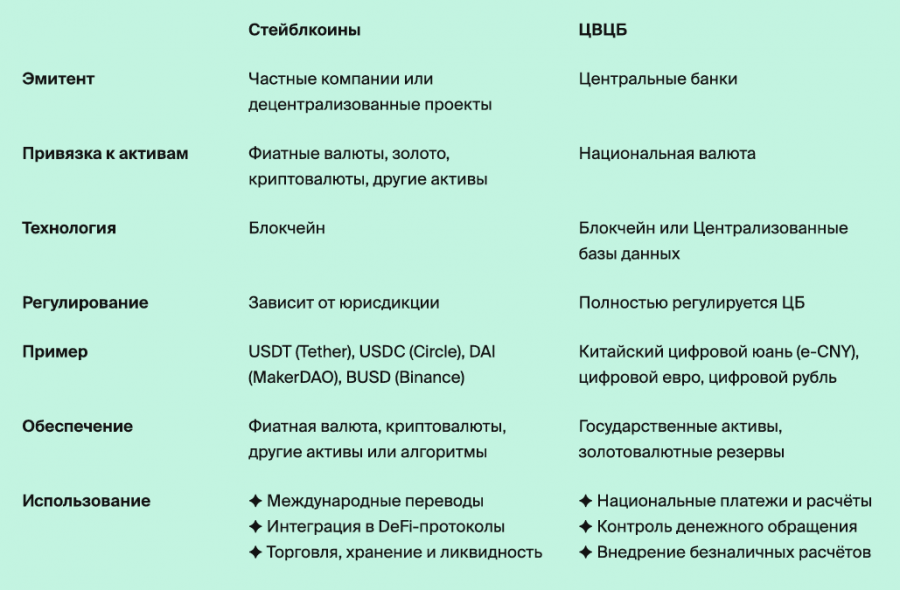

В силу сильных колебаний традиционных валют, пользователи и компании ищут стабильные инструменты, что способствует росту популярности стейблкоинов. Это криптовалюты, привязанные к стабильным активам, которые обеспечивают низкую волатильность и активно используются в расчетах, переводах и сохранении стоимости.

Вот некоторые причины роста интереса к стейблкоинам:

- обеспечивают быстрые и дешевые трансграничные переводы, особенно актуальные для мигрантов, бизнеса и развивающихся стран;

- растут объемы транзакций: в ряде случаев они уже превосходят традиционные платежные системы, например, PayPal;

- в России стейблкоины рассматриваются как альтернатива традиционным каналам расчетов — особенно в сотрудничестве со странами БРИКС.

При этом Центральные банки опасаются потери контроля над денежной массой и дестабилизации, особенно при широком использовании иностранных стейблкоинов. На уровне государств выбор делается в пользу цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Это цифровые аналоги фиатных валют, выпускаемые центральными банками, которые позволяют государствам сохранить контроль над финансовой системой и усилить цифровой суверенитет.

ЦВЦБ позволяют государствам:

- сохранять контроль над эмиссией и обращением денег;

- противостоять долларизации и зависимости от частных криптовалют;

- создавать независимую платежную инфраструктуру, альтернативную SWIFT, Visa и Mastercard;

- укреплять национальную валюту в трансграничных расчетах;

- обходить санкции, особенно актуально для стран БРИКС.

Сейчас около 134 стран, представляющих примерно 98% мирового ВВП, изучают или уже внедряют ЦВЦБ.

Россия делает ставку на цифровой рубль как дополнение к наличным и безналичным деньгам, обеспечивая быстрые и прозрачные платежи. Его потенциальное применение включает международную торговлю с БРИКС, обход санкций и развитие независимой платежной платформы. Однако широкое внедрение цифрового рубля может снизить спрос на банковские депозиты и традиционные финансовые услуги.

ИИ-агенты и пользовательский опыт

ИИ все чаще встраивается в CX: от персональных ассистентов и объясняющих алгоритмов до кастомизации программ лояльности и push-стратегий. Ключевое направление — не просто автоматизация, а рост доверия к цифровым решениям.

Так, с различными экосистемами интегрируется Self-Driving Banking — концепция автономного управления финансами на базе ИИ, предиктивной аналитики и автоматизации. Банк сам анализирует затраты, оптимизирует расходы, предлагает инвестиции и управляет платежами без участия клиента.

Ключевые возможности:

- автоматическая оплата счетов, контроль подписок, предупреждение о кассовых разрывах;

- персонализированные рекомендации и проактивные решения;

- интерфейсы через голосовых помощников и чат-ботов;

- интеллектуальные антифрод-системы с биометрией и ML-анализом.

ИИ-агенты на базе LLM, эволюционируют в полноценных финансовых помощников, превосходящих возможности чат-ботов. Они способны понимать контекст, ставить задачи, выбирать необходимые инструменты (API, аналитические модули), обучаться на пользовательских данных и адаптироваться к индивидуальным потребностям. Эти агенты управляют бюджетом, оптимизируют расходы, помогают с инвестициями и формируют персонализированные рекомендации на основе привычек клиента.

Примечательно, что 59% россиян готовы доверить управление своими финансами ИИ, особенно в части:

- систематизации трат (80%);

- оценки благосостояния (78%);

- накоплений и инвестиций (63−76%).

Основное препятствие на пути развития ИИ — недостаток прозрачности в процессе принятия решений, вызывающий недоверие пользователей. Люди хотят понимать, как и почему искусственный интеллект делает тот или иной выбор. Это делает критически важной разработку Explainable AI (XAI) — решений, где каждый шаг ИИ прозрачен, объясним и понятен пользователю.

Если ИИ-агенты начнут самостоятельно совершать покупки, эмоциональный маркетинг потеряет свою эффективность. На первый план выйдут рациональность предложения (цена, функциональность, сервис), удобство API-доступа и репутация бренда, основанная на доверии к его ИИ. Маркетинг сместится от взаимодействия с людьми к взаимодействию с алгоритмами — B2A (business-to-agent).

Итоги

Финансовая индустрия переживает масштабную трансформацию под влиянием технологий, демографических сдвигов и меняющихся пользовательских ожиданий. На смену универсальным продуктам приходят персонализированные решения, встроенные в повседневную жизнь клиентов — от детского банкинга и BNPL-моделей до автономного управления финансами с помощью ИИ-агентов.

В условиях цифрового суверенитета и санкционного давления государства усиливают контроль, развивая собственные платежные инфраструктуры на базе ЦВЦБ, тогда как финтех-компании переосмысливают клиентский опыт, превращая финансовые сервисы в социальные платформы с высоким уровнем вовлеченности.