От микромира до Вселенной: как конкурс «Снимай науку!» превращает науку в искусство и приближает ее к каждому

Когда наука становится визуальной — она становится ближе. Именно эта мысль, пожалуй, лучше всего отражает суть всероссийского фотоконкурса «Снимай науку!», итоги которого подвели 29 июля на пресс-конференции в ТАСС. В зале — ученые, представители крупнейших научных и просветительских организаций, победители и финалисты, журналисты и просто неравнодушные к знаниям. Событие стало не просто подведением итогов, но и точкой отсчета для будущих выставок, новых номинаций и нового витка в популяризации науки в России и за ее пределами.

С 2017 года конкурс объединил более 3000 авторов и дал миру более 10 000 научных снимков и видеоработ. Впрочем, эти цифры — лишь вершина айсберга. Главное — как изменилась сама идея визуального представления науки и какое влияние она оказала на научное сообщество и общество в целом.

Когда объектив становится телескопом, микроскопом и окном в лабораторию

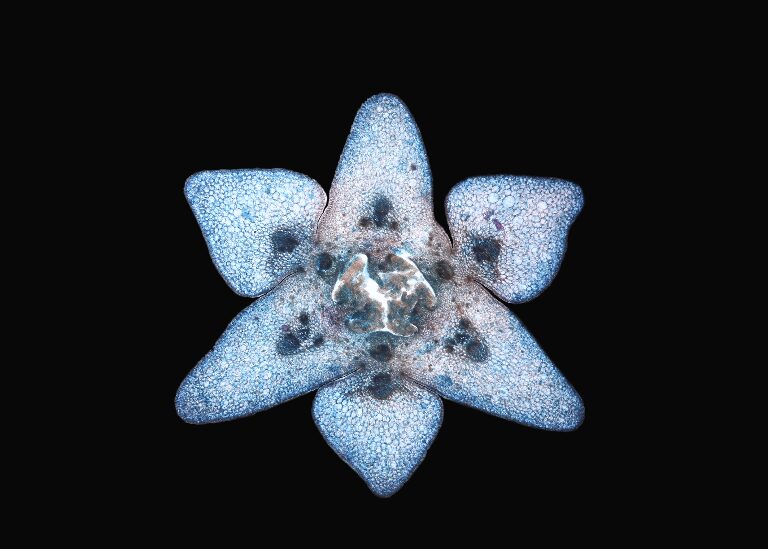

Конкурс «Снимай науку!» — это не просто соревнование фотографов, а многослойный культурный и научный проект. Он охватывает сразу несколько направлений визуализации: от микроскопических изображений до съемок лабораторной жизни, от графических научных визуализаций до серии снимков, рассказывающих настоящие научные истории. Категории конкурса разнообразны — «Люди в науке», «Микроизображения», «Наука вокруг», «Космос», «Природа», спецноминации от ведущих институтов и музеев. И каждая из них — отражение того, насколько многогранен научный мир.

Наука, вопреки стереотипу, оказывается не серой и непонятной, а яркой, эмоциональной, глубоко человечной. «Конкурс как маяк в современном океане научно-популярной информации», — так выразился Максим Бермешев, доктор химических наук и член экспертного совета Российского научного фонда (РНФ). Он подчеркнул, что именно через фото можно разрушить миф о недоступности научного знания и показать, что ученые — не безликие фигуры в халатах, а страстные исследователи, вдохновленные своим делом.

Объединяя инститы: как союз музеев, университетов и фонда РНФ способствуют популярнсти конкурса

Ключевую роль в успехе конкурса играет участие крупных научных и просветительских структур. Фундаментальный партнер проекта — Российский научный фонд. Члены его экспертных советов традиционно входят в состав жюри. В этом году партнерство фонда с телеканалом «Наука» получило официальное оформление: было подписано соглашение о сотрудничестве, открывающее новые перспективы для совместного создания научно-популярного контента.

Кроме РНФ, важным участником стал Политехнический музей, представивший собственную спецноминацию «Политехника», а также Сколтех, инициировавший приз «Перспектива». Эти институции не только предоставляют ресурсы и призы, но и участвуют в формировании самого образа науки — открытого, творческого и общественно значимого. Конкурс показывает, что эстетика может стать инструментом познания и популяризации.

Ученые, которые снимают, и фотографы, которые исследуют

Интересно, что среди участников конкурса много не профессиональных фотографов, а именно ученых и студентов технических вузов. Это не случайно. Современные исследователи работают в лабораториях, где каждый эксперимент достоин визуального запечатления. И многие чувствуют потребность делиться увиденным.

Так, студент НИУ МИЭТ Александр Дудукин, победитель в номинации «Люди в науке», рассказал о снимке научного сотрудника лаборатории, работающего над созданием нового поколения хранилищ данных. История этого снимка — не постановка, а естественная, почти документальная фиксация момента научной жизни. И именно в таких кадрах раскрывается настоящая магия науки.

Другой пример — Анастасия Вяткина, победитель в номинации «Природа». Она признается, что с детства мечтала быть ученым, а мобильная камера стала для нее «инструментом исследования мира». Через объектив она продолжает свое познание, соединяя художественный и научный взгляд.

«Снимай науку!» как культурный феномен: от конкурса к выставке

Один из самых ярких аспектов проекта — итоговые выставки. 1 сентября 2025 года, в День знаний, в сквере у станции метро «Сокольники» в Москве откроется большая фотовыставка, на которой будут представлены лучшие работы года. Затем экспозиции отправятся в другие города России и за рубеж, превращаясь в подвижные выставки.

Экспозиции, как подчеркивают организаторы, — не просто демонстрация фотографий, а элемент культурной политики. Как отметила Екатерина Глушенкова из Политехнического музея, такие фото и видео становятся частью музейных экспозиций и образовательных программ, а значит, продолжают «работать» на благо науки даже после завершения конкурса.

Новые горизонты: 2026 год и химия как искусство

Следующий год станет юбилейным для конкурса — он пройдет в десятый раз. Уже объявлена новая спецноминация — «Новые материалы и химия», приуроченная к участию РНФ в национальном проекте по технологическому лидерству. Как подчеркнул Андрей Блинов из РНФ, химия — одна из самых «визуальных» наук, и потому идеальна для художественного переосмысления.

Такой поворот знаменует переход конкурса на новый уровень. Он становится не только платформой визуализации науки, но и инструментом вовлечения в приоритетные направления государственной научной политики. Иными словами, «Снимай науку!» помогает не только видеть, но и понимать, куда движется российская наука.

P.S.

Почему важно «снимать науку» и показывать ее миру? Ответ прост: чтобы сделать ее частью повседневной жизни. Чтобы школьник, глядя на фотографию вакуумной установки, захотел стать физиком. Чтобы студент, увидев цветную микроскопию клеток, понял — за каждой формулой скрывается реальность. Чтобы взрослый человек, случайно оказавшись на выставке в парке, перестал бояться слов вроде «нанотехнологии» или «плазмонные резонансы».

Наука — это не абстракция, а реальный мир, живой, яркий, подвижный. И конкурс «Снимай науку!» — один из самых вдохновляющих способов это показать.

Фото: РНФ

Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.