Убийца Каспийского моря: как, спасая море, советские инженеры едва не уничтожили целый залив?

Римская империя всего советского времени – Каспийское море. Или, если быть точными, как спасти его от высыхания? Карту крутили так и сяк, пытаясь понять, в чем суть проблемы, но определить её не получалось. Море мелело и грозило стать вторым Аральским морем.

Время шло, логичные теории постепенно заканчивались, и исследователи пришли к выводу, отдающему конспирологией: кто-то выкачивает воду из моря. Но что, если это была не просто теория заговора, и советские ученые оказались правы? И причем здесь все-таки Аральское море? Давайте разбираться.

Черная Глотка

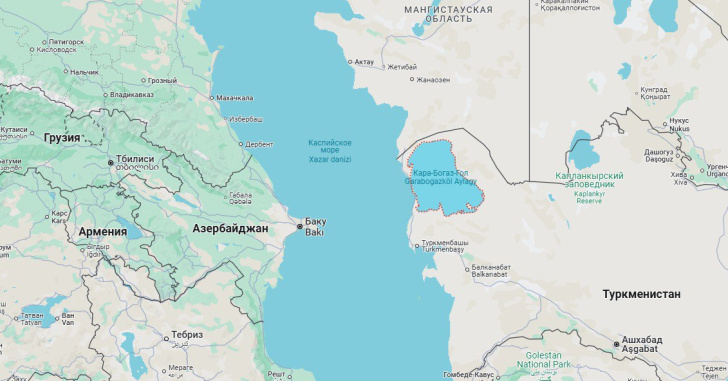

Рядом с Каспийским морем проходит залив Кара-Богоз-Гал. Ныне он расположен на территории современного Туркменистана. Название его очень поэтичное, но пугающее – оно означает «озеро черного пролива» или «озеро черной глотки». Несмотря на то, что вода в нем постоянно держится на одном уровне, близлежащие акватории постепенно иссыхают, а в самом заливе не водится живность.

Фото: скриншот с Google-карт

Напитывает залив Каспийское море, а сам он имеет только один приток, поэтому и выживает исключительно за счет моря. Как гласят данные из большой российской энциклопедии, во времена Советского союза ежегодно в залив поступало от 18 до 25 км3 каспийской воды. Она приносила за год 330-380 миллионов тонн солей, которые оседали на дне залива. Влага же стремительно испарялась: осадков в пустынном климате выпадает очень мало, а температура достигает 40-45°C. Соль оставалась на дне залива.

Интересный момент состоит в том, что концентрация соли в Каспии составляет лишь 13%, и то на юге, но в заливе она достигает 270-300%. Из-за сильной солености в Кара-Богоз-Гал невозможно развивать рыболовство. Сельское хозяйство тоже затруднено – воды и так мало из-за сильного испарения, а химический состав смертельно опасен для большинства живых организмов.

В то же время залив представляет собой отличное место для добычи глауберовой соли. Запасы представлены донными отложениями солей, поверхностной рапой и подземными рассолами соляных горизонтов. Пейзаж озера напоминает зимний, но его покрыл не снег, а соль. Она кристаллизуется повсюду: берега кажутся заснеженными, на кустах образуются соляные «сосульки», а летом соль можно собирать лопатами, как песок. Она выбрасывается на берег в виде густой белой массы. Добытчики просто откидывают её подальше, чтобы вода не смыла обратно, ждут, пока она высохнет, а после собирают.

Глауберова соль (мирабилит, сульфат натрия Na₂SO₄·10H₂O) – это природный минерал, открытый в XVII веке. Она представляет собой бесцветные кристаллы с горько-солёным вкусом, которые хорошо растворяются в воде. Основное месторождение глауберовой соли находится в упомянутом нами заливе. Также её получают как побочный продукт в химической промышленности.

Глауберова соль широко используется в различных отраслях. В химической промышленности её применяют для производства соды, стекла и сульфата натрия, из которых изготавливают моющие средства. В медицине она известна как мягкое слабительное средство и используется для детоксикации организма. В сельском хозяйстве Глауберову соль добавляют в удобрения и используют для регулирования кислотности почвы. В текстильной промышленности она помогает равномерно окрашивать ткани, в пищевой – служит консервантом и регулятором кислотности. В строительстве её добавляют в гипсовые смеси для улучшения их свойств.

Причем тут Аральское море

Сейчас известно, что исчезновение воды связано с испарением, однако есть версия куда более интересная. По одной из местных легенд, в заливе есть глубокая впадина, которая поглощает воду Каспия вместе с кораблями, а уже оттуда вода поступает в Аральское море. То есть «выпивает» воду не залив, а Арал; «озеро черной глотки» – лишь промежуточный пункт.

Современные исследователи утверждают, что Аральское море высохло из-за забора воды из Амударьи и Сырдарьи и изменения движения рек для нужд сельского хозяйства. Но есть и другая теория: возможно, раньше море подпитывалось не только реками, но и солёными водами из Кара-Богаз-Гола.

Сторонники этой легенды придерживаются версии, что Каспий и Арал могли быть единым водоёмом, соединенными через Саракамышскую впадину. Если эта связь существовала, то строительство дамбы в Кара-Богаз-Голе в XX веке могло нарушить баланс и ускорить высыхание Арала.

Фото: расположение Аральского моря, скриншот с Яндекс Карт

Тем не менее эта версия остается не более чем легендой, потому что связь Аральского моря с заливом Кара-Богаз-Гол не зафиксирована географически. Да и высыхать море начало за 20 лет до строительства дамбы.

Готовь сани летом, а дамбы – весной

В 70-х годах прошлого столетия уровень Каспийского моря начал стремительно падать. Чтобы спасти море от иссыхания и увеличить объемы добычи соли, решили построить дамбу, потому что залив и есть то самое нечто, опустошающее Каспий. В теории план работал как швейцарские часы. Взвесив «за» и «против», к началу нового десятилетия власти решили разделить Каспий и Черную Глотку.

Уже в марте 1980 года советские власти возвели дамбу. Залив и море соединяются в узком месте, так что на самом широком участке протяженность дамбы составила примерно 800 м в ширину, а в длину – 9 км. Строительство увенчалось успехом – вода в Каспии действительно начала задерживаться, уровень воды поднялся. Чтобы не допустить полного иссушения залива, к концу 1984 года в дамбе соорудили водопропускное сооружение на примерно 1,5 км3 воды из моря в год.

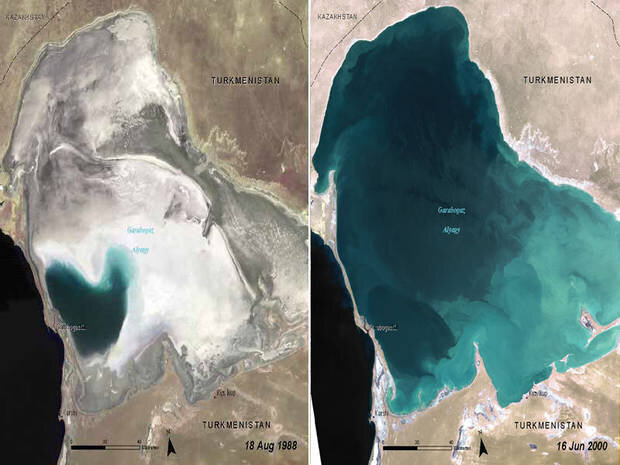

Спустя несколько лет инженеры поняли, что совершили ошибки: пропускаемого объема воды катастрофически не хватало для залива. Напомним, что климат в этой местности очень знойный и жаркий, и Черная глотка начала мелеть. Согласно данным из института океанологии имени Ширшова, в первые декады ХХ века площадь Кара-Богаз-Гола составляла 18,3 тысячи км2, а объем 130 км3. За первые три года после строительства дамбы площадь залива уменьшилась до 1000 км2, а глубина до 0,2 км3. Это повлекло за собой новые проблемы.

Соляная пустыня

На месте акватории стремительно образовывалась соляная пустыня, из-за чего начал меняться климат. Когда залив высох, его дно, покрытое солью и песком, стало очень уязвимым для воздействия ветра. Циклон поднимал в воздух огромные облака соляной пыли, которая разносилась на большие расстояния. Пыльные бури стали происходить гораздо чаще, чем раньше, и соль попадала в воздух, которым дышали люди. Стоит ли говорить, насколько это было вредно? Соль и мелкие частицы песка раздражали дыхательные пути, вызывали кашель и проблемы с лёгкими.

Фото: как восстанавливался обмелевший залив, dzeninfra.ru

Ещё соляная пыль оседала не только в воздухе, но и на земле. Она попадала на сельскохозяйственную почву, и из-за этого урожайность снижалась. Некоторые культуры вообще переставали расти. Это серьезно осложнило жизнь местным фермерам.

Также уникальная экосистема залива была разрушена, многие виды растений и животных исчезли. Кроме того, добыча мирабилита, ради которой строилась дамба, стала невозможной. Это был серьезный удар удар по местной экономике.

Снова взвесив все «за» и «против», уже власти Туркменистана в 1992 году плотину решили сносить.