Алексей Лопатин: «Проблемы с престижем вузов закладывались задолго до развала СССР»

Локальный максимум отечественной высшей школы был достигнут к 2010 году. Тогда в нашей стране насчитывалось 1114 университетов. После началась широко известная в узких академических кругах «чистка» минобрнауки, и к 2020 году в России осталось 724, как говорят, сильных университета

Много ли в нашей стране университетов?

В сегодняшней статье я хотел бы затронуть вопрос массовизации высшего образования и порассуждать на тему, а нужно ли такое количество университетов в стране?

Несмотря на жесткую постановку вопроса и, возможно, читаемый подтекст, речь в блоге не пойдет о сокращении или оптимизации. На самом деле, ответов на заданный вопрос может быть три: университетов достаточно, вузы нужно сокращать, количество университетов нужно увеличить.

Сколько людей, столько и мнений. Очевидно, что однозначного и категоричного ответа на этот вопрос быть не может. Ведь, с одной стороны, высшее образование, как и образование вообще, является одной из наивысших ценностей, которая может быть у общества, а с другой, в последние годы мы часто слышим о девальвации образования и, как следствие, снижении его ценности как общечеловеческого блага. Вроде бы замкнутый круг?

«СССР за 40 лет из малограмотной страны стала практически на 100% грамотной»

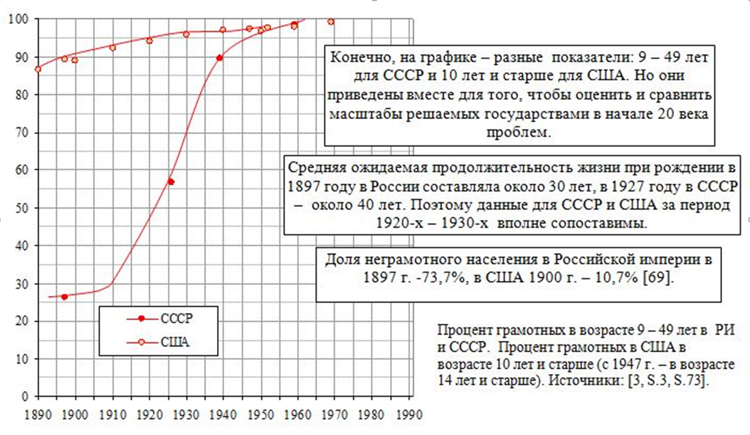

Давайте начнем рассмотрение этого вопроса на примере двух стран, конкуренции которых на протяжении всего ХХ века человечество обязано значительной частью своих технологических достижений. Разумеется, речь пойдет о СССР и США. Немного о стартовых позициях. По данным исследования «Образование в СССР», стартовые позиции у Российской Империи, а потом и СССР значительно отличались от американских. Ниже представлены данные по общей грамотности населения двух стран за 100 лет, начиная с 1890 и по 1990 годы.

Данные по общей грамотности населения СССР и США с 1890 и по 1990 годы

Данные по общей грамотности населения СССР и США с 1890 и по 1990 годы

Российская империя стартовали с очень низких позиций. Фактически это была страна с малограмотным населением. К 1900 году в России процент грамотных составлял 10,7%, тогда как в США цифры были впечатляющими и составляли 73,7%. Далее в СССР ситуация стала кардинально меняться, и к 1960-м годам цифры достигли паритета. Фактически, даже несмотря на очень низкую стартовую базу, СССР смог чуть более чем за 40 лет достичь впечатляющих результатов — страна из малограмотной стала практически на 100% грамотной. Это огромный качественный скачек. Об этом я писал для «БИЗНЕС Online» в одной из предыдущих статей.

А что происходило с высшим образованием в начале ХХ века? В 1914 году в Российской империи было 105 университетов, а к 1990 году их в СССР насчитывалось уже 911. Налицо рост практически в 9 раз. При этом студентов в 1914 году 127 тыс. человек, а к 1990 году было уже 5 млн 162 тыс. человек. Таким образом можно наблюдать колоссальный рост в более чем 40 раз!

К началу 60-х годов прошлого века, когда отечественная космонавтика сделал качественный скачек и стала первой в мире, рост в высшем образовании, по сравнению с имперским периодом, уже составлял более 20 раз. Таким образом становится понятным, как СССР смог обеспечить технологическое лидерство в некоторый областях. Ведь, чем больше воронка на входе, тем больше вероятность того, что в ней окажутся будущие талантливые инженеры-конструкторы и технологи.

«Форсированный переход технологичному укладу позволил огромному количеству талантливой молодежи проявить свою жажду к познаниям и получить высшее образование»

Как же обстоят дела в США? К 1969 году в США насчитывалось 4 млн 768 тыс. студентов, которые обучались 2 тыс. 525 вузах! Только задумайтесь над этой цифрой. Для сравнения, в тоже время в СССР при сопоставимых количествах студентов (4 млн 581 тыс.) было 794 вуза. Да, конечно, в Советском Союзе была плановая экономика, а госплан (сегодняшнее министерство финансов) занимался всем, обеспечивая планирование необходимого, по мнению его чиновников, количество специалистов, в том числе, и с высшим образованием.

В то время в нашей стране, в отличии от США, просто не могло быть негосударственных вузов, а также контрактного обучения в госуниверситетах. Возможности у населения были ограничены жесткими рамками госрегулирования. Тем не менее, форсированный переход от во многом архаичной, по сравнению с западными соседями, и в значительной степени аграрной экономики к достаточно технологичному на тот момент укладу позволил огромному количеству талантливой молодежи проявить свою жажду к познаниям и получить высшее образование.

В последующем, эти же молодые ребята, воспользовавшись социальными лифтами, существовавшими тогда в СССР, оказались у руля бурно развивающейся отечественной промышленности. И именно они, создавали ракетно-ядерный щит, разработали новые модели авиационной техники, запустили передовые космические системы и многое, многое другое. То было время профессионалов в своем деле.

«Америка — это страна эмигрантов, которые всю ее историю определяли многое в технологическом развитии»

США же весь ХХ век плавно и постепенно наращивал свой человеческий потенциал. В форсированном развитии образовательной системы не было никакого смысла. Сказывался изначально существовавший эффект высокой базы. Нельзя забывать и тот факт, что Америка — это страна эмигрантов, которые всю ее историю и определяли многое в технологическом развитии.

Взять хотя бы «отца» знаменитой Лунной программы, гениального немецкого инженера-конструктора Вернера фон Брауна. Фактически американцы закрыли глаза на некоторые этические моменты в прошлом знаменитого немца и дали возможность бывшему члену национал-социалистической, а по сути, фашисткой партии Германии реализовать себя, что называется, с чистого листа.

Еще один яркий пример — родоначальник практического вертолетостроения Игорь Сикорский, иммигрировавший из России, после революционных событий начала ХХ века. До сих пор компания Сикорского является одним из безусловных лидеров мирового вертолетостроения.

В нашей стране тоже был такой замечательный пример — знаменитый итальянский авиаконструктор Роберто Бартини по прозвищу «Красный борон». Он по идейным убеждениям приехал в молодую Советскую Республику и всю свою жизнь честно и самоотверженно работал на благо развития отечественного перспективного авиастроения.

«Высшую школу в СССР неформально можно было разделить на столичную и региональную»

Таким образом, к началу 70-х годов США имел значительно большее количество образовательных учреждений высшего образования, чем СССР. И этот факт нельзя игнорировать. Ведь сила и мощь во многом является следствием многообразия и реальной конкуренции. Так заведено в природе, этот же принцип имеет превалирующее влияние и в человеческих, в том числе и социальных системах.

В СССР реальной конкуренции между вузами фактически не существовало. Высшую школу неформально можно было разделить на столичную и региональную сети. В столичных вузах даже сроки поступления были сдвинуты. Это делалось для того, чтобы молодежь, не поступившая в престижные университеты, могла успеть вернуться на малую Родину и испытать удачу там. Также особняком стояли военные училища, чьи дипломы приравнивались к высшему гражданскому образованию. Туда был большой конкурс и очень серьезные требования к состоянию здоровья.

«Проблемы с престижем высшего образования закладывались задолго до развала СССР и были характерны не только для нашей страны, но и для большинства стран соцлагеря»

Необходимо отметить, что первые звоночки снижения востребованности высшего образования были отнюдь не в начале 90-х годов. Все началось еще намного ранее — в самом начале 80-х. Так, по статистике в 1980-м году в СССР на 1 тыс. человек населения приходилось 38 человек с высшим образованием, тогда как в 1990 году этот показатель стал равным 33.

При этом в США в 1980 году на 1 тыс. человек приходилось 53 с высшим образованием. Через 10 лет этот показатель вырос до 54 человек. Вообще, если посмотреть ту же статистику, то можно заметить тенденцию: практически все развитые страны за это десятилетие резко нарастили свой интеллектуальный потенциал. Исключение, наравне с СССР, составили страны соцлагеря, а именно Польша и Румыния.

Фактически проблемы с престижем высшего образования закладывались задолго до развала СССР и были характерны не только для нашей страны, но и для большинства стран соцлагеря. Развал СССР лишь усугубил и кратно усилил уже и так существовавшие проблемы в системе профессионального образования.

«В 2020 году в России осталось 724 университета. В это же время в США насчитывалось уже более 4100 вузов»

Давайте посмотрим, что же происходило с количественными показателями высшего образования в РФ и в США после 1990 года. Тут надо отметить, что с распадом СССР на 15 независимых государств уменьшилась не только территория, но и население. Так, по данным статистики в 1990 году население СССР составляло 288 млн человек, а в США 257 миллионов. Население же независимой РФ в 1991 году составило 148,3 млн человек. Таким образом, когда эксперты рассуждают о показателях, отнесенных к количеству человек (то есть, относительных показателях), мы должны понимать, что эти параметры у нас всегда будут изначально завышены, по отношению к аналогичным американским.

Итак, с 1970 по 1990 годы количество вузов в США выросло с 2556 до 3559, то есть более чем на 39%. В то же время количество вузов в СССР выросло всего лишь на 13,8%, с 794 в 1970-м до 904 в 1990 году. С распадом СССР, уже в современной РФ, в 1992 году насчитывалось 519 вузов.

В 1992 году в РФ вышел новый закон «Об образовании», в котором было закреплено право на создание негосударственных вузов. Это стало отправной точкой роста количества вузов в нашей стране. Уже к 1999 году в РФ насчитывалось 939 высших учебных заведений. В этот момент в США было уже 4184 вуза!

Локальный максимум отечественной высшей школы был достигнут к 2010 году. Тогда в нашей стране насчитывалось 1114 университетов. После началась широко известная в узких академических кругах «чистка» минобрнауки, и к 2020 году в России осталось 724, как говорят, сильных университета. Напоминаю, в это же время в США насчитывалось уже более 4100 вузов.

Разумеется, в Америке есть очень большие и мощные университеты, но также имеется огромное количество разнообразных небольших учебных заведений, готовящих по программам бакалавриата. И у выпускников школ всегда есть выбор, куда пойти учиться в зависимости от своих потребностей, таланта и финансовых возможностей. Фактически там реализован некий прообраз саморегулируемой системы, где вопросы развития учебных заведений жестко увязаны с качеством и уровнем реализуемых образовательных программ.

«Общение предприятий с университетами из плоскости претензий перешло в партнерские взаимоотношения»

Отечественная система высшего образования, как, впрочем, и советская до нее, реализует диаметрально противоположный подход, когда формальные процедуры (например, госаккредитация или аккредитационные мониторинги) служит базой для принятия решения о качестве подготовке специалистов.

И действительно, в период форсированного роста, в условиях плановой экономики такой подход в реализации образовательной политики был полностью оправдан, так как позволял в ручном режиме, что называется точечно, обеспечивать необходимое и, как правило немного избыточное, кадровое обеспечение, позволяющее адресно наращивать человеческий капитал в нужных отраслях. Но распределительная система ушла в прошлое вместе с СССР, а подход во многом остался прежним. В результате мы наследовали от СССР мощную сеть классических и отраслевых вузов, но сформирована она была под существовавшие тогда механизмы организации и управления образованием и наукой.

К сожалению, наши университеты в основной своей массе не привыкли продвигать себя, работать в реальной конкурентной среде, и, как следствие, значительная часть вузов даже не задумывается над вопросом, для кого же они все же готовят своих специалистов? А если нет понимания «для кого», то и невозможно сформировать более или менее точное видение компетентностной модели выпускника. Как гласит известная мудрость: «Для корабля, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным».

С другой стороны, нужно все же отметить и не очень активное желание предприятий, что называется, «вмешиваться» в процесс «приготовления» специалиста. Зачастую намного проще занимать позицию стороннего критика, возмущенного недостаточным, по их мнению, качеством подготовки специалистов.

В последние несколько лет позиция большинства крупных промышленных предприятий претерпела серьезную трансформацию. Их общение с университетами из плоскости претензий перешло в партнерские взаимоотношения. Значительное число работодателей стали принимать участие не только в работе государственных аттестационных комиссий (участвовать в защитах выпускных квалификационных работ), но и реально формировать содержательную часть образовательной программы. И это очень радует, так как дает возможность и университетам идти в ногу со временем.

«Для развития образования было бы неплохо, если бы у нас в стране было значительно больше различных вузов, нежели сейчас»

Какие выводы можно сделать? По моему мнению, напрашивается, по крайней мере, два вполне очевидных обобщения, и одно совершенно неожиданное предложение.

Во-первых, в СССР даже с учетом форсированного развития реального сектора экономики высшее образование никогда не было массовым.

Во-вторых, в постсоветский период, в РФ, количество университетов достаточно быстро восстановилось и уже к началу 00-х достигла показателей советского периода. При этом российская высшая школа даже в период наибольшего «количественного расцвета» не шла ни в какое сравнение с американской. Таким образом, можно смело утверждать, что и сейчас в нашей стране высшее образование не является массовым явлением.

При этом речь идет именно о количественном, а не о качественном составе. Качественная же структура (направления подготовки и специальности, по которым выделяется государственное задание), в силу доминирующей позиции государственного образования в нашей стране, зависит от реализации государственной политики в области высшего образования и полностью обуславливается ей.

И в завершении статьи я хотел бы высказать довольно необычную идею, которая, по моему мнению, при разумной реализации может повысить конкурентоспособность, а значит и качество отечественной системы высшего образования. Думаю, для развития образования было бы неплохо, если бы у нас в стране было значительно больше различных вузов, нежели сейчас. Ведь люди выбирают, что называется ногами, и реальная конкуренция в итоге сама определит достойных, которые будут жить и развиваться. А другие просто уйдут со сцены, как рудимент.