Армяно-азербайджанские отношения остаются в фокусе внимания мировых СМИ, особенно после недавней встречи руководителей двух стран в Абу-Даби. Наблюдатели говорят о возможном скором подписании мирного соглашения и открытии так называемого Зангезурского транспортного коридора, который свяжет Нахичевань с остальным Азербайджаном. Корреспондент RTVI отправился в этот регион на юге Армении на границе с Ираном, нашел древнее, почитаемое обоими народами святилище, и узнал у местных жителей, что они думают о пресловутом коридоре.

«Скоро будет заправка, там выйдете и отдохнете», — оборачивается водитель видавшего виды «Мерседес-Спринтера», преодолевая очередной серпантин. Провонявшая и пропитанная иранской соляркой заправка — ею почему-то пахнет даже вода из-под крана, с чем соглашаются все пассажиры, вопросительно глядя друг на друга — дает небольшой отдых и надежду на скорое завершение дорожных мучений. Дорога от Еревана до Мегри — удовольствие для истинных любителей путешествий. Поездка стоит всего 5 тыс. драм (около 1000 рублей), и через 8 часов и 380 километров езды в скрюченном состоянии, на жаре и в духоте вы оказываетесь в самом южном и самом жарком городе Армении.

Недавние события не оставляли надежды на то, что в скором времени удастся исполнить мечту и посетить Иран, зато ничто не мешало осуществить другую давнюю задумку — побывать в исторической области Армении Зангезур. Этот топоним уже пять лет на слуху в контексте обсуждаемого строительства так называемого Зангезурского коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью. Здесь, в армянском приграничье, до опаленных солнцем гор Ирана подать рукой, границей служит живописная река Аракс, название которой напоминает о походах Александра Македонского и древней куро-аракской культуре.

Павел Котляр / RTVI

Приехав в Мегри, поднимаюсь на гору, быстро осматриваю башни одноименной крепости, церковь XVII века Сурб Аствацацин и обращаю внимание на шесть девятиэтажек печально известной 111 армянской серии, похоронивших под собой до четверти всех жертв Спитакского землетрясения в 1988 году. Встречаю отставших в городе Капан друзей, ловим такси и едем к нашей дальнейшей цели.

Павел Котляр / RTVI

Дорога петляет вдоль зеленой долины Аракса, огороженной колючей проволокой с пограничными вышками, и насыпей с туннелями, в которых лишь посвященный узнает остатки железной дороги.

Здесь, вдоль границы, проходил самый южный участок Закавказской железной дороги, строившейся еще при Российской империи. Последний участок ее — 40 километров вдоль границы Армении — был проложен в 1942 году к началу поставок по ленд-лизу через Иран. После другой войны, первой карабахской, его разобрали, и теперь немым напоминанием о стратегической железной дороге служит сохранившийся вокзал Мегри с чудом уцелевшими мотрисой, дрезиной и тепловозиком ТГМ. Кстати, по номеру тепловоза легко выяснить, что он не такой уж и древний — выпущен Муромским заводом в 1985 году.

У входа в вокзал — изваяние однорукой комсомолки, показывающей не то средний палец, не то кулак в сторону запада. От статуи революционера Камо, когда-то соседствующей с девушкой, не осталось ничего, от бюста еще одного революционера Степана Шаумяна (одного из 26 бакинских комиссаров) — один постамент.

Павел Котляр / RTVI

Заходим в зал ожидания, видим окно, забитое табличкой на русском — «Добро пожаловать к нам в п.г.т. Мегри».

Грант Арутюнян

20 минут интереснейшей дороги вдоль колючей проволоки у границы (кстати с иранской стороны ее нет), и мы в старинном горном селе Шванидзор в 15 км от Мегри.

«У урартцев верховным богом был Халди, богом войны Тейшеба, богиней Солнца — Шивини. То есть Шванидзор — ущелье Шивини», — поясняет житель села Самвел, реставрирующий дом своего деда, в котором и живет.

В следующие два дня он будет исправно снабжать нас историями и байками об обычаях села.

Павел Котляр / RTVI

Пожалуй, самым интересным памятником архитектуры села является построенный в XVII веке акведук, действующий и поныне. Ранее село из-за нехватки воды переместили из другого места, хотя и в наши дни эта проблема остается на первом месте. Акведук, самый крупный в Армении, был построен для полива виноградников, вода в него поступает из единственного в селе родника. Некоторое время назад, вспоминает Самвел, немецкая организация GIZ финансировала работы, в рамках которых была забетонирована верхняя часть акведука, после чего он потерял свой исторический облик, а сам памятник якобы отказались ставить под охрану ЮНЕСКО.

Алика Гудкова

Осмотрев руины старой школы, построенной еще в 1883 году, которую еще посещали многие живущие в селе старики, по просьбе уехавшего из Шванидзора более 50 лет назад ереванца Сергея находим с помощью местных жителей его ветхий дом на окраине села. Строение полузаброшено, как и многие тут, однако кто-то его все-таки навещает: на веранде устроен курятник, а в подвалах полки ломятся от обилия и разнообразия всевозможных закруток. Почему-то приходит в голову, что знаменитый армянский полководец Гарегин Нжде мог держать в этом доме оборону не один месяц. «Моя бабушка была 1903 года рождения, ее брат воевал в отрядах Нжде. Бабушка рассказывала мне, что иногда Нжде заходил к ним в дом, и она накрывала им стол, поила чаем», — рассказал Ашот, брат Сергея, родившийся в этом доме.

Руины старой школы

Павел Котляр / RTVI

Руины старой школы

Павел Котляр / RTVI

Шванидзор действительно имеет непосредственное отношение к революционным событиям в Армении, происходившим более века назад, когда отряды Нжде сражались с большевиками за независимость Зангезура (Горной Армении).

«Нжде был против Советской власти, и благодаря ему Зангезур, который он держал в своих руках, не вошел в состав Азербайджана, иначе его постигла бы судьба Нахичевани и Карабаха, — говорит Самвел. — Видите, в горы идет дорога? Там Нжде расстрелял всех пойманных коммунистов. Деревня тогда разделилась на две части — меньшевики и большевики, и люди стреляли друг в друга. Здесь, в Шванидзоре, отряды Нжде в последний раз дали бой большевикам в 1921 году. 4 дня он сражался со своими солдатами, но силы были не равны, и Нжде бежал через Аракс в Иран».

Павел Котляр / RTVI

Идем в исторический центр села — трехнефную базилику постройки 1879 года. По пути обращаю внимание, что и здесь можно встретить остатки разобранной приграничной железной дороги — из ее шпал, кстати, когда-то привезенных из России, аккуратно выложены мостки через ручьи.

Павел Котляр / RTVI

Церковь до сих пор являет собой пример парадоксального соседства религии и советских атрибутов. В 1955 году к ней был пристроен двухэтажный дом культуры — председатель сельсовета, коммунист, велел закрыть стеной клуба западный вход в церковь, что и было сделано. Клуб стал местом притяжения культурной жизни села: жители играли в нарды, шахматы, смотрели фильмы в кинозале. Заходим в кинопроекционную — у пола на стене, являющейся стеною церкви, сохранилась барельеф.

Павел Котляр / RTVI

На этом парадоксы не заканчиваются. У входа в церковь, которую при СССР использовали как склад, рядом с хачкарами (традиционных армянских стел с изображением креста), стоит памятный камень с именами местных жителей, которые пали в боях с отрядами Нжде за установление советской власти.

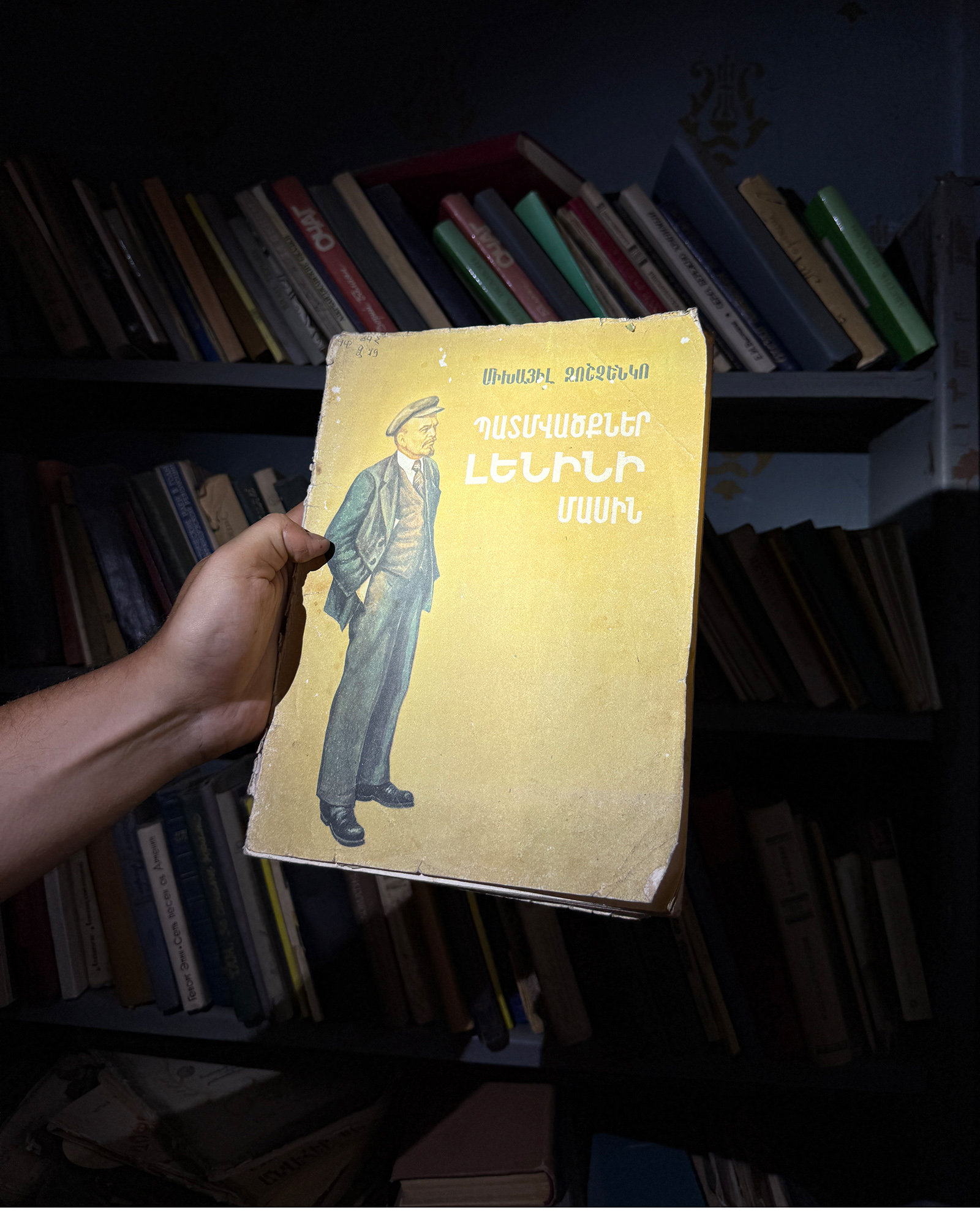

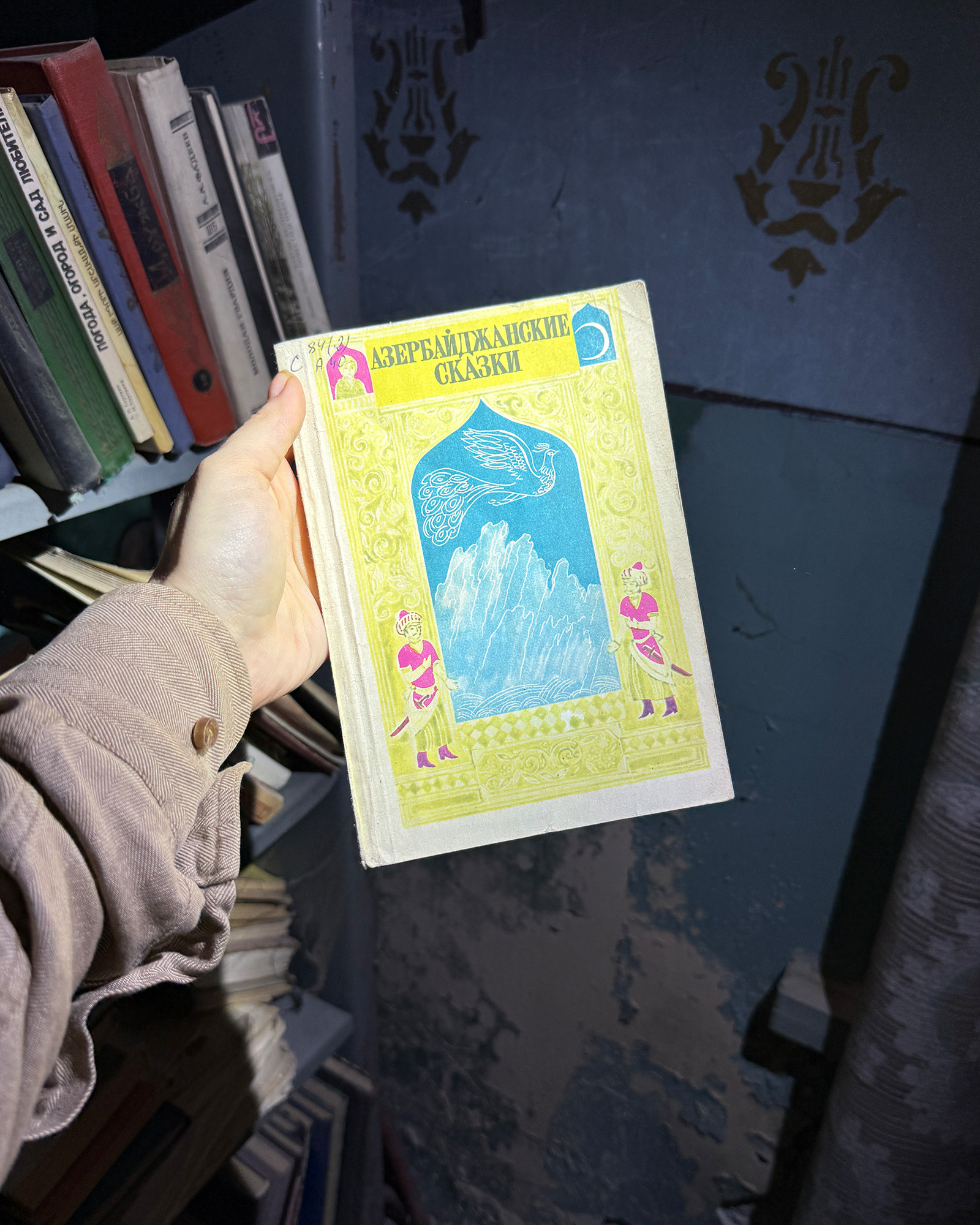

Нам открывают сельскую библиотеку, и мы надолго застреваем между полок, кажется, застывших в советском времени и вечном мраке. С фонарями сдуваем пыль и паутину, и достаем из небытия рассказы о Ленине на армянском с потешными иллюстрациями, альбом современного изобразительного искусства Армении, азербайджанские сказки на русском, руководство по смазке токарных станков…

Солнце садится быстро, мы замечаем, как на высоком склоне ближайшей к нам иранской горы зажигаются огни деревни, и остаток вечера мы проводим за вкусными напитками и полуночными разговорами о давних и не очень временах.

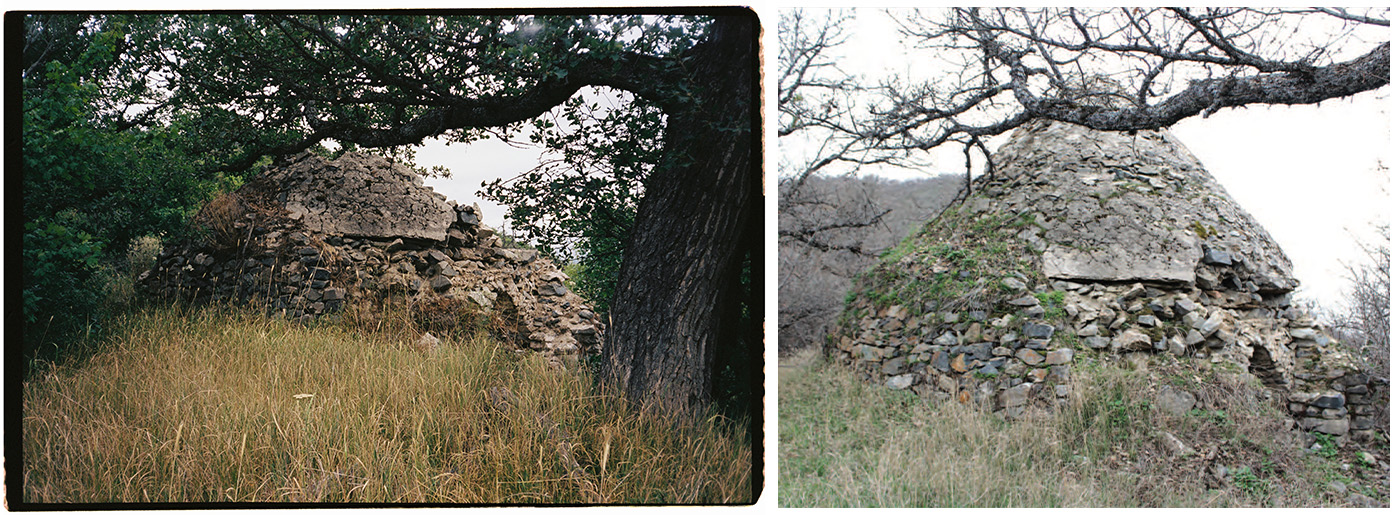

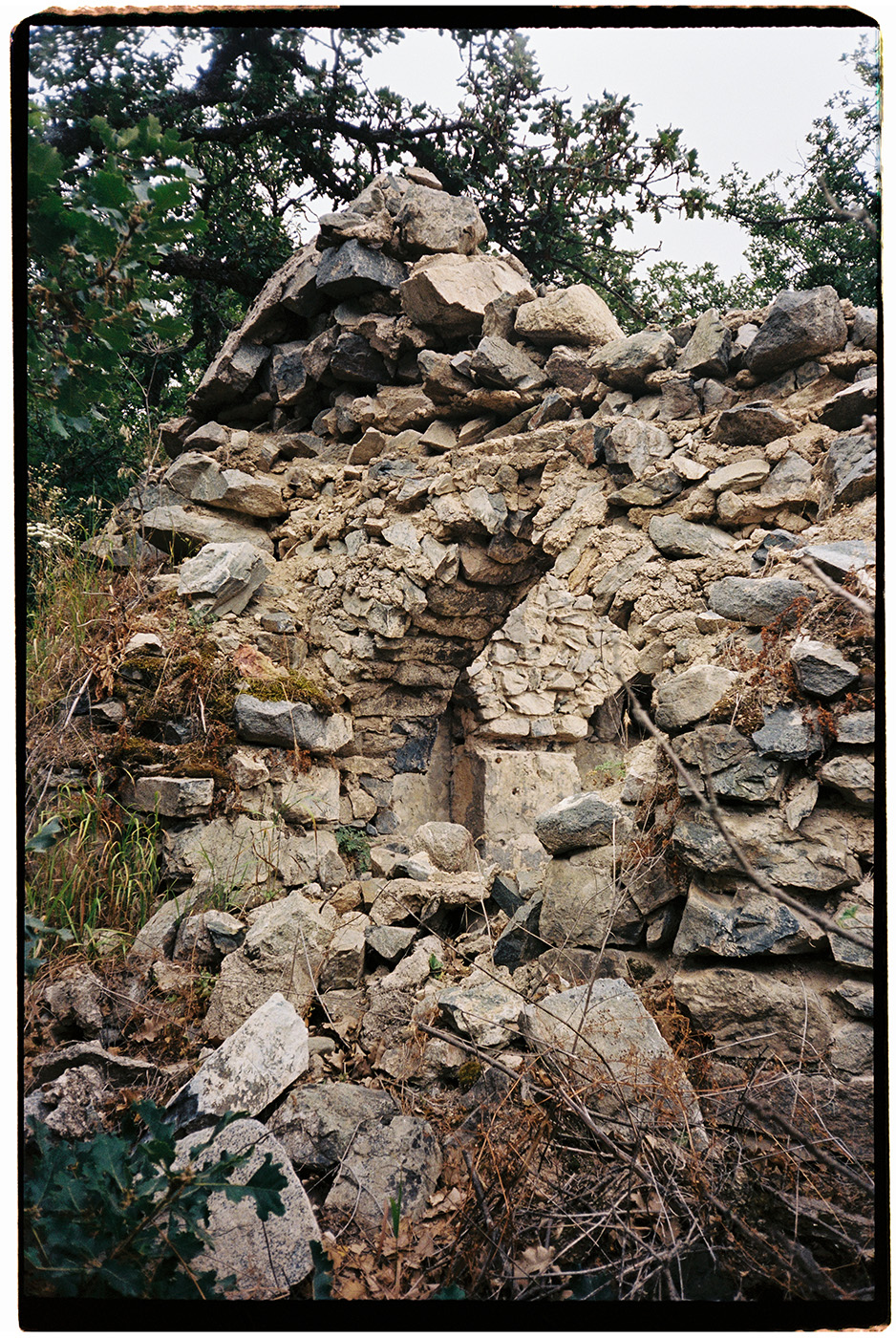

Утром мы выдвигаемся на машине к главной цели нашего путешествия, которой нет ни в одном путеводителе — святилищу Баба-Хаджи (Баба Хадж), расположенному в нескольких километрах от Шванидзора. Пройдя от дороги метров 300 по лесу, мы находим это круглое сооружение с обрушившимся куполом. По словам местных жителей, святилище обрушилось само примерно два года назад.

Cвятилище Баба-Хаджи (Баба Хадж). Справа фото до разрушения, 2018 год

Грант Арутюнян; Raffi Kortoshian

Грант Арутюнян

Происхождение и использование святилища местными жителями, как армянами, так и азербайджанцами, окутано легендами.

Так, по одной из версий, в древности жители двух соседних сел, армянского и азербайджанского, стали враждовать друг с другом. Чтобы положить конец многолетним распрям, священник армянского села Баба и азербайджанского, Хадж, построили на равном удалении от сел это сооружение, куда христиане и мусульмане стали ходить для поклонения, и мир между ними воцарился.

Грант Арутюнян

Грант Арутюнян

Грант Арутюнян

В книге Арсена Акобяна и Лусине Харатьян «Фрагменты советского прошлого Армении: следы сосуществования армян и азербайджанцев» приводятся воспоминания жителей Шванидзора, которые рассказывали, что клялись «Баба-Хаджи» чаще, чем отцом или матерью.

Рядом со святилищем ранее были найдены камни с арабскими надписями. Одна из них гласила: «все проходит, только Он останется». На более поздних надгробиях есть надписи с кириллицей.

«В архитектурном плане святилище Баба-Хадж представляет собой мусульманское святилище, с примыкающим к югу от него небольшим кладбищем, где скорее всего были захоронены люди, умершие на пастбищах, на что указывают кириллические надписи и воспоминания жителей Шванидзора», — говорится в книге.

Павел Котляр / RTVI

В селе вспоминали, что раньше армяне группами посещали святилище и приносили в жертву животных, обычно на следующую пятницу после Дня Успения пресвятой Богородицы. Мусульмане соседнего села Нювади приходили сюда накануне. Иногда армяне и азербайджанцы встречались и делились угощениями. Эта традиция поочередного жертвоприношения существовала и в советское время, вспоминал житель Шванидзора Григор Погосян.

В советское время азербайджанцы также проживали и в самом Шванидзоре, вместе с армянами ходили в одну школу, случались, правда не часто, смешанные браки. На начало 90-х годов в селе было 4-5 азербайджанских семей.

Путешествуя по Армении, я не раз встречал хорошо сохранившиеся азербайджанские надгробия с кириллицей советского времени на кладбищах у сел со смешанным когда-то населением — они стоят, как правило, не разбитые, а просто заброшенные.

Нам пора возвращаться, и я бросаю монетку на святом месте Кармир-Хач, усыпальнице полководца Саркиса XVIII века рядом с бывшим селом Верин Шен.

Павел Котляр / RTVI

Внимание мира к Зангезурскому региону вновь привлекли прошедшие переговоры политиков в Абу-Даби, где снова обсуждалось открытие Зангезурского коридора.

«Местные жители против его открытия, так как политически он представляет собой опасность. Этот коридор оторвет Зангезур от Армении. Кто его будет охранять? Армяне? Азербайджанцы? Американцы?», — задается вопросом Самвел.

Впрочем, есть мнение, что открытие коридора — неизбежность и вопрос времени. Увиденное в этой поездке говорит о том, что когда-то люди разных культур и национальностей в этих краях могли не только смотреть друг на друга через окно поезда, но и жить бок о бок.

«Скоро поезд тут поедет, знаешь? Будут ездить туда-обратно», — с иронией показывает на насыпь старой железной дороги подвозивший нас таксист.