Вулканический пепел: природа, опасность и влияние на окружающую среду

По подсчетам вулканологов, на нашей планете около 1300-1500 активных вулканов, то есть таких, которые извергались хотя бы раз за последние 10 тысяч лет. И согласно статистике, ежегодно в разных частях планеты фиксируется 50-70 извержений, каждое из которых в той или иной мере воздействует на окружающую среду и на нас с вами, жителей планеты Земля. Но если изливающаяся из кратера лава – проблема более или менее локальная, то последствия от распространения вулканического пепла намного масштабнее: он может не только отрицательно влиять на жизнь людей, но и быть причиной изменения климата. Поговорим о вулканическом пепле и интересных фактах, связанных с ним.

Что такое вулканический пепел

Извержение вулкана является следствием активизации магмы, и все продукты извержения – это, по сути, те или иные части магмы, которые оказались на поверхности Земли. Вулканологи подразделяют продукты извержения на 3 категории:

- лава – это излившаяся на поверхность магма, которая потеряла часть растворенных в ней летучих компонентов и воды;

- вулканические газы;

- пирокластический материал – твердые обломки и частицы, которые выбрасываются в атмосферу при взрывном типе извержений. Небольшие по размерам частицы этого материала как раз и называют вулканическим пеплом.

Размеры частиц вулканического пепла и их классификация

Ученые-вулканологи классифицируют пирокластический материал, исходя из размеров частиц, и выделяют следующие категории:

- вулканическая пыль – менее 0,01 мм;

- вулканический пепел – от 0,01 до 0,1 мм;

- вулканический песок – от 0,1 до 2 мм;

- лапилли – от 2 до 50 мм;

- вулканическая бомба – более 50 мм.

В более широком смысле под вулканическим пеплом понимают все частицы, чей размер не превышает 2 миллиметров, то есть и пыль, и пепел, и песок. Из чего же он состоит?

Состав вулканического пепла: минеральные частицы, стекло, кристаллы

Химический состав вулканического пепла может быть весьма разнообразным. Там можно встретить значительную часть таблицы Менделеева: все зависит от исходного состава самой магмы. В состав пепла обычно входит кремний как часть кремнезема, сера, фтор, а также различные соединения металлов, таких как железо, магний, алюминий, калий, медь, цинк, свинец, натрий, кальций, титан. Встречаются и радиоактивные металлы, например, уран и торий.

Ну а с точки зрения минерального состава в вулканический пепел входят:

- частицы горных пород: базальт, риолит, трахит, андезит;

- частицы минералов: плагиоклаз, роговая обманка, пироксен, оливин;

- вулканическое стекло – это обломки горной породы, имеющей стекловидную структуру.

Но как же из магмы, жидкой и вязкой массы, образуется летучий вулканический пепел? И как он попадает в атмосферу, ведь изначально магма в жерле вулкана находится в жидком состоянии?

Механизмы образования пепла при извержениях вулканов

Далеко не каждое извержение сопровождается масштабным выбросом вулканического пепла. Его наличие, объем и высота выброса зависят от свойств магмы: от ее химического состава, температуры, от того, насколько она вязкая или жидкая, и в особенности от того, насколько много в ней растворено газообразных веществ, например, углекислого газа.

Если магма плотная и вязкая, она медленно движется вверх. При этом по дороге магма остывает, образует скопления, блокирующие выход потока на поверхность, а при полном перекрытии жерла вулкана образуется лавовый купол. Магматические газы не могут найти выход наружу, давление газовой смеси постепенно возрастает, и в конечном итоге происходит взрыв, после которого и начинается извержение, сопровождающееся шумом и массовым выбросом пирокластического материала. Недавний пример подобной активности – извержение камчатского вулкана Шивелуч в апреле 2023 года, когда столб пепла и газов достиг высоты 20 километров.

Если же магма жидкая, очень подвижная, то она быстро изливается на поверхность: растворенные газы легко выходят наружу, не образуя при этом масштабных взрывов и выбросов вулканического пепла. Примером такого извержения служит трещинное извержение камчатского вулкана Толбачик, которое началось в ноябре 2012 года: тогда произошло излияние очень жидкой магмы из трещин, но при этом выбросов вулканического пепла почти не наблюдалось. Похожим образом происходит большинство извержений вулканов на Гавайских островах.

Исходя из характера выброса пирокластического материала и типа излияния лавы все извержения вулканов подразделяются на:

- экструзивные: магма очень вязкая, имеет, как правило, кислый состав и медленно выдавливается наружу, а выбросы пепла при этом незначительны;

- эффузивные: достаточно текучая магма, чаще базальтового или андезитового состава, которая быстро изливается, а выбросов пепла при этом мало;

- эксплозивные: самый опасный тип, это взрывные извержения с большим выбросом вулканического пепла, которые происходят при сочетании вязкой магмы – как правило, кислого состава, и высокого содержания газообразных веществ.

Есть и более подробная классификация, когда извержения подразделяются еще на девять типов, в зависимости от объема поступившего пирокластического материала и от высоты эруптивной колонны – того самого столба пепла и более крупных обломков, которые вырываются в атмосферу. Эта шкала вулканической активности VEI (от англ. Volcanic explosivity index) была предложена американскими вулканологами Кристофером Ньюхоллом и Стивеном Селфом.

Как видно из таблицы, трагическое извержение Везувия и гибель Помпеи, изображенные на знаменитой картине Карла Брюллова, – это не самое мощное с точки зрения выброса вулканического пепла извержение на планете. Все извержения, имеющие по шкале VEI 6, 7 и 8 баллов, – это уже события планетарного масштаба, которые могут отразиться не только на составе атмосферного воздуха, но и повлиять на климат, вызвав эффект вулканической зимы. Но опасность вулканического пепла кроется не только в этом.

Опасности вулканического пепла

Вулканический пепел может быть опасен как сам по себе – присутствие взвешенных частиц в окружающем воздухе существенно ухудшает его качество, так и после того, как осядет на землю: природное явление, в результате которого взвешенные частицы оседают на землю, называется пеплопадом. И вот основные опасности, которые исходят от вулканического пепла.

- Угроза здоровью и жизни людей и животных. В зоне воздействия вулканического пепла могут наблюдаться кашель, удушье, першение в горле, аллергические реакции из-за компонентов пепла и другие неприятные симптомы. Широко известен случай, когда при извержении вулкана Суфриер-Хиллс на карибском острове Монтсеррат, которое началось летом 1995 года, пришлось эвакуировать около 5 000 человек: остров оказался погребен под толстым слоем пепла, сельское хозяйство и туристическая индустрия пришли в упадок, большинство населения покинуло Монтсеррат навсегда.

- Снижение видимости в воздухе и угроза для авиации: при сильных выбросах приходится закрывать аэропорты, которые попадают в зону действия вулкана.

- Нарушение работы техники и оборудования. Взвешенные частицы пепла оседают на поверхности приборов, забивают фильтры кондиционеров, детали автомобилей, попадают внутрь различных важных систем самолетов, в том числе и в двигатель, что очень опасно. Из последних нашумевших событий – извержение исландского Эйяфьядлайёкюдль в 2010-м, когда с 14 по 19 апреля европейские страны одна за другой, начиная с Великобритании, закрывали воздушное пространство из-за угрозы попадания частиц пепла в двигатели самолетов.

- Ухудшение качества воды. Пеплопад над водоемами снижает качество воды, изменяется ее кислотность и химический состав, вода становится непригодна для водоснабжения, а иногда и для жизни водных обитателей.

- Обрушение зданий под тяжестью слоя пепла. Несмотря на кажущуюся легкость, вес выпавшего пепла может достигать 300-500 грамм на квадратный метр и даже больше. Например, в апреле 2023 года во время извержения камчатского вулкана Шивелуч на каждый квадратный метр окружающего пространства в районе вулканологической станции в поселке Ключи выпало по 30 килограмм пепла.

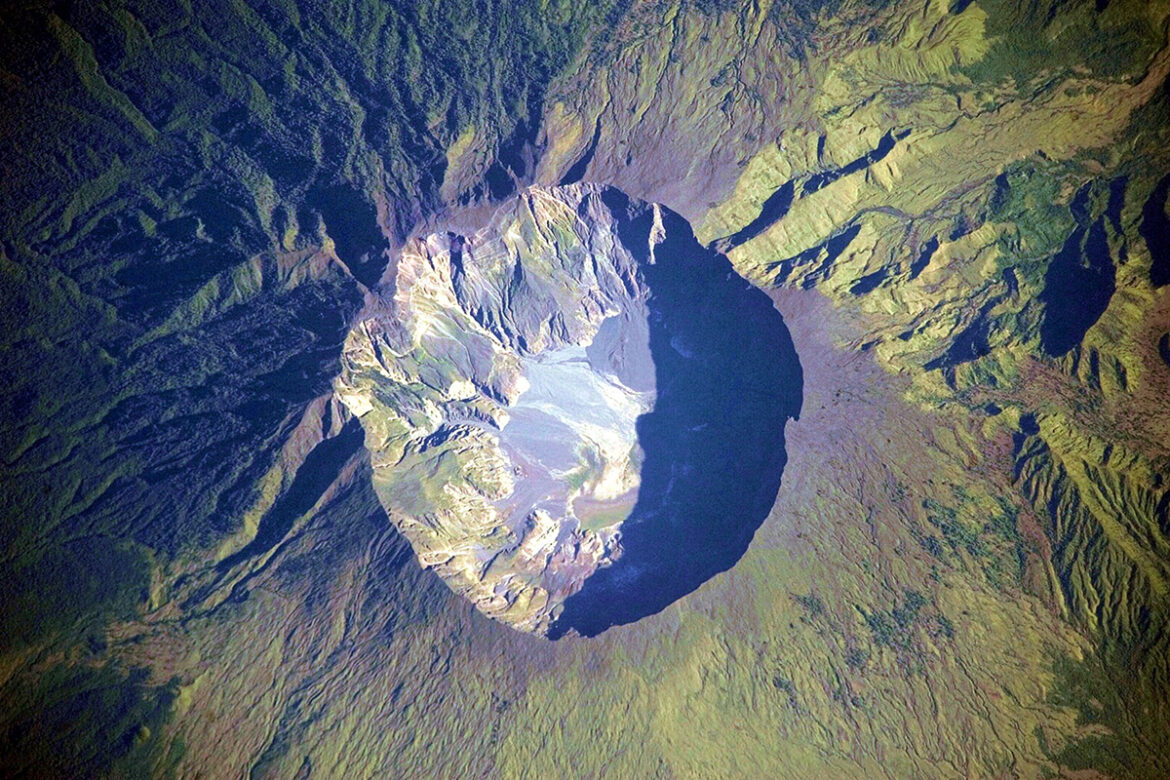

- Климатические риски. Такое случается крайне редко, но выброс пепла может быть столь большим по объему и продолжительным по времени, что начинает влиять на климат нашей планеты. Например, известно масштабное извержение вулкана Тоба на индонезийском острове Суматра, которое произошло около 75 тысяч лет назад и из-за выбросов пепла привело к продолжительной «вулканической зиме»: тогда средняя температура на планете понизилась на 5-15 градусов. Существует гипотеза, что именно с этим катастрофическим событием связано резкое сокращение численности древних Homo sapiens на планете. Из относительно недавних событий можно вспомнить извержение вулкана Тембора, из-за которого в 1815 году в атмосфере оказалось много взвешенных частиц пепла, а в 1816 году наблюдался эффект «вулканической зимы», когда температура воздуха на планете понизилась на 3-5 градусов. В некоторых регионах, например, в умеренных широтах Северного полушария – в Европе, Канаде, США – аномально холодное лето привело к неурожаю и голоду. Вулканы действительно опасны и могут влиять на климат. Хотя в условиях современного глобального потепления некоторые климатологи видят спасение человечества как раз в таком мощном извержении: какой-нибудь проснувшийся «Тоба» XXI века вполне мог бы спасти ситуацию.

Воздействие вулканического пепла на окружающую среду

Кроме упомянутых выше водоемов и климатических рисков приведем еще несколько примеров воздействия вулканического пепла на окружающую среду.

- Флора. В случае масштабного пеплопада страдают окружающие вулкан растения: мельчайшие частички затрудняют процессы фотосинтеза и дыхания, приводят к гибели растений. Кроме этого, частички вулканического пепла могут иметь высокую температуру и часто провоцируют возникновение лесных пожаров.

- Фауна. Животные также испытывают трудности с поиском пищи и воды, когда все вокруг засыпано пеплом. И палеонтологи полагают, что в истории нашей планеты были случаи, когда именно по вине извержения вулканов, в том числе и из-за массового выброса пепла, происходило вымирание животного мира, например катастрофическое пермское вымирание около 252 миллионов лет назад: исчезло 96 % видов морской фауны и 73 % всех наземных животных, в том числе вымерло более 80 % насекомых, которые обычно неплохо переносят планетарные катаклизмы.

- Почвы. Сразу после выпадения вулканический пепел может негативно влияет на почвенный слой: меняется кислотность, страдают микроорганизмы. Но со временем, наоборот, качество почвы улучшается, она становится более рыхлой, обогащенной питательными микроэлементами и дает богатые урожаи. Этим объясняется тот факт, что люди, несмотря на опасность, издавна селились на землях вблизи крупных вулканов в таких регионах, как юг Италии, Анды, Центральная Америка, Индонезия. В Индонезии, кстати, большие плантации кофейных деревьев и виноградников располагаются на плодородных вулканических почвах, которые называются андосоли.

Использование вулканического пепла

Казалось бы, как можно использовать то, что приносит столько неприятностей? Но и вулканический пепел находит свое применение, и вот несколько интересных примеров такого рода.

- Источник информации о прошлом. После того как вулканический пепел наряду с другими пирокластическими продуктами извержения выпадет на землю, он становится слоем осадочного материала, который называется тефра. Геологи и археологи используют тефру в качестве маркирующего горизонта, который является ценным источником информации о прошлом, а метод датировки по слоям тефры называется тефрохронологией.

- Применение в качестве удобрения и разрыхляющего материала для повышения плодородия почв.

- Сырье для различных производств. Известна практика использования вулканического пепла с месторождений Северного Приохотья (Хасынского и Уптарского) для изготовления стекол для окон и теплиц, и различных изделий из цветного стекла. Кроме этого, пепел добавляли в смесь для изготовления бетона, чтобы уменьшить его вес и придать прочность. Так, например, делали в Древнем Риме: знаменитый купол римского Пантеона диаметром 43,3 метра, который до сих пор удерживает рекорд самого большого неармированного купола среди всех сооружений мира, построен с использование пепла, который добывали у подножия Везувия. Кстати, подобную технологию производства бетона используют и в наши дни: например, на Кавказе, в Кабардино-Балкарской республике имеется несколько разрабатываемых месторождений вулканического пепла, который используется в качестве добавки для производства различных марок бетонных блоков.

- Вулканический туф. После того, как тефра вместе с другими продуктами выбросов полежит, уплотнится, сцементируется, она становится горной породой под названием вулканический туф. Ну а туф, как известно, является прекрасным строительным материалом, очень прочным и долговечным: жилые дома и храмы, при постройке которых использовали туф, можно увидеть в Италии, Эфиопии, Грузии, Армении, Исландии.

Мониторинг и прогнозирование извержения вулканов

Из-за того что выбросы вулканического пепла и лавовые потоки представляют серьезную угрозу для населения и транспорта, за вулканами давно и пристально следят, пытаясь предсказать их извержение. Особенно за теми, в окрестностях которых проживает большое количество людей. Например, под строгим контролем ученых-вулканологов находятся итальянские вулканы Везувий и Этна, исландские Гекла, Лаки и Катла, мексиканский Попокатепель, эквадорские Котопакси и Тунгурауа, индонезийский Мерапи и многие другие.

В России активные вулканы сосредоточены на Курильских островах и на Камчатском полуострове, где в поселке Ключи расположена единственная в стране Камчатская вулканологическая станция имени Левинсона-Лессинга, входящая в состав Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Как ученые следят за вулканами и прогнозируют их извержение? В процесс мониторинга входит несколько наблюдений.

- Мониторинг сейсмической активности в районе вулкана. Если происходят какие-то сейсмические колебания, то это может означать активизацию магмы, а вместе с ней и самого вулкана.

- Наблюдения с космических спутников Земли. Со спутников ведется мониторинг изменений в рельефе, которые вызваны активизацией магмы, а также мониторинг температуры поверхности при помощи инфракрасных датчиков.

- Измерение состава магмы, которое позволяет оценить содержание химических веществ и количество растворенных в ней газов.

- Измерение состава вулканических газов, которые просачиваются из трещин на склонах вулкана.

- Гидрохимические исследования, позволяющие оценить изменения в составе грунтовых вод в районе расположения вулкана, чтобы по этим данным судить об активизации магмы.

Все эти данные дают возможность получить достаточно точный прогноз и, что немаловажно, заблаговременный: это позволяет эвакуировать население. Вулканическая опасность и риск извержения оценивается специалистами по цветовой шкале опасности:

- зеленый уровень: вулкан спокоен, опасности извержения нет;

- желтый уровень: есть признаки активности, повышенный сейсмический и температурный фон, присутствуют выбросы газов и пепла;

- оранжевый уровень: высок риск извержения или оно уже происходит, но выброс вулканического пепла не выше 8 километров;

- красный уровень: извержение идет или вот-вот начнется, наблюдаются масштабные выбросы вулканического пепла на высоту более 8 километров.

***

К счастью, вулканологи научились прогнозировать извержения вулканов, и это уже не раз спасало жизни людей. Около 50 000 человек были эвакуированы из опасной зоны на Филиппинах перед извержением вулкана Пинатубо в 1991 году, а перед активизацией вулкана Суфриер в 2021 году с острова Сент-Винсент в Карибском море было заблаговременно вывезено около 30 000 населявших его людей. Можно с уверенностью сказать, что современная наука и развитие технологий сделали жизнь на нашей планете более комфортной и безопасной, по крайней мере, в той ее части, которая касается прогнозирования извержений вулканов.

Ольга Фролова

Изображение на обложке: Marc Szeglat/Unsplash