La referencia al Imperio español que esconde el escudo de la Unidad Militar de Emergencias

La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa estos días con su particular lucha contra los muchos incendios que asolan España de norte a sur y de este a oeste. Custodios de los bosques, centinelas prestos a paliar las catástrofes, este cuerpo fue alumbrado en 2005 para combatir, aunque no contra enemigos de fusil y bayoneta. Sus adversarios son las llamas y los desastre naturales. Entre ellos, la DANA que sacudió Valencia hace ya meses. Desde entonces, seis centenares de operaciones avalan a unos soldados que, además, lucen en su boina una insignia que esconde un recuerdo a la Monarquía hispánica: la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés.

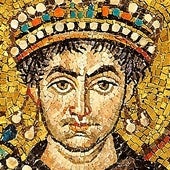

Aspa de Borgoña

Nació la UME al triste calor de un desastre que estremeció a nuestro país durante el arranque del siglo XXI. En julio de 2005, el incendio de La Riba de Saélices, en la provincia de Guadalajara, dejó un mínimo de once muertos en una tragedia marcada por la negligencia y la inoperancia. De aquella necesidad de reforzar la lucha contra las catástrofes naturales fue alumbrada la Unidad Militar de Emergencias, y por impulso de la ejecutiva socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó ABC el 2 de noviembre de ese mismo año, el cuerpo estaría integrado por «4.300 efectivos en cinco bases»; una cifra nada desdeñable para las Fuerzas Armadas.

El alumbramiento oficial de la Unidad Militar de Emergencias llegó con la Orden Ministerial del 4 de octubre de 2006. En ella se especificaban todos los pormenores del cuerpo; desde la vestimenta que portarían sus hombres, hasta la normativa para el uso de los distintivos. Y, como no podía ser de otra manera, también se hallaba la descripción de la insignia de la UME. Según se describía en el Boletín Oficial del Estado, contaría con un «escudo español cuadrilongo y redondeado en su parte inferior […] timbrado de la Corona Real». A su vez, establecía que, tras este escudo, se ubicaría la popular Cruz de Borgoña, recuerdo del Imperio español y de la Monarquía hispánica. La guinda era «una cartela con la voz de guerra: 'Perseverando' y 'Para servir'».

El origen más remoto de este símbolo se halla en el martirio de San Andrés. Según relata el cronista Santiago de la Vorágine en 'La leyenda dorada', un compendio de historias escrito en el siglo XIII, el religioso fue capturado, azotado y torturado por el procónsul Egeas como el mismo Dios del que tanto predicaba. La diferencia es que su asesinato, acaecido en la ciudad griega de Patras, se perpetró en una cruz en forma de aspa. El desaparecido Condado de Borgoña, cuyo patrón era San Andrés, adoptó aquella X como su emblema poco después, y lo hizo añadiéndole algunas características concretas: el color rojo y los 'nudos'. El primero, por la sangre del religioso; los segundos, para evocar los leños con lo que se fabricó la cruz.

La llegada de este símbolo a la Península Ibérica hay que buscarla poco después. En 1496 la Casa Austria desembarcó en el territorio tras el matrimonio entre Felipe I de Castilla (más conocido como 'el Hermoso') y Juana I de Castilla. El monarca, que ostentaba el título de duque de Borgoña, trajo consigo el aspa en los blasones de sus hombres. A partir de ahí, se extendió como marca de realeza por todo el territorio, aunque también como símbolo de los ejércitos de la Monarquía hispánica. Según explica el historiador Juan Víctor Carboneras en el ensayo 'España mi natura' (Edaf), durante los siguientes siglos ondeó por todo el viejo continente: «Se hizo representativa como elemento fundamental para reconocer y localizar en todo momento a los compañeros».

Expertos como el investigador Fernando Martínez Laínez sostienen que la primera batalla en la que ondeó la Cruz de Borgoña –también Cruz de San Andrés– fue la de Pavía; esa contienda en la que los ejércitos de Carlos V detuvieron las aspiraciones de Francia en Italia y capturaron al rey galo Francisco I. Qué mejor estreno, diantre. Aunque, por entonces, el aspa carecía de sus nudos característicos. Con Felipe II el símbolo sufrió alguna modificación. Según el divulgador español, empezó a aparecer sobre fondo amarillo, en lugar de blanco. Aunque este último continuó siendo el mayoritario. Cosas de monarcas, vaya.

La llegada de la Casa de Borbón no acabó con la Cruz de Borgoña. Todo lo contrario. En 1707, un decreto del 28 de febrero de Felipe V estableció que «cada cuerpo» usara «una bandera coronela blanca» con este símbolo, según el estilo de cada unidad. A su vez, afirmaba que se habían «mandado añadir dos castillos y dos leones, repartidos en cuatro blancos y cuatro coronas que cierran las puntas de las aspas». La insignia se mantuvo hasta que Carlos III decidió cambiarla por el pabellón rojigualdo en los buques de la Armada. Todo ello, con el objetivo de diferenciarse mejor de los paños de otras naciones. De ahí, la bicolor pasó, poco a poco, a convertirse en la enseña nacional.

Historia de la UME

La llegada de la UME se produjo en plena vorágine de incendios. En 2005 se especificaba que una serie de tragedias acaecidas a lo largo y ancho del planeta habían sido claves para acelerar su implantación: «Las recientes catástrofes por fenómenos meteorológicos que se han producido en Estados Unidos han acelerado su puesta en marcha». La mayor sorpresa, con todo, fue saber que la UME estaría más vinculada al Ministerio de Defensa que al del Interior; una máxima que se corroboró en enero de 2006, cuando se nombró a Fulgencio Coll Bucher jefe de la unidad. «El general de División, que estuvo en Irak dirigiendo a las tropas españolas entre diciembre de 2003 y hasta que se dio la orden de repliegue, estará al frente. Hasta ahora había sido también jefe de la División Mecanizada Brunete», confirmaba este diario.

El carácter castrense de la UME cayó como un jarro de agua gélida en un país acostumbrado a que fueran civiles los que combatieran contra las catástrofes naturales. Los primeros en recelar fueron los militares. «No estamos para ser bomberos», se escuchaba en algunos corrillos de las Fuerzas Armadas. Fuera, los servicios forestales, de emergencias 112 y de bomberos temían por la injerencia en su profesión. La fuerte inversión en la unidad –unos 500 millones de euros en efectivos, vehículos, aviones, helicópteros y embarcaciones– terminó de tensar la cuerda y marcó el inicio de una retahíla de críticas, todo hay que decirlo, poco visionarias.

Pero la eficiencia de la UME abrió camino y su espíritu de sacrificio apagó las críticas igual que el fuego. El entonces monarca, Juan Carlos I, enterró de forma definitiva las dudas en el verano de 2008, cuando visitó por primera vez a la unidad de emergencias y corroboró a sus responsables que estaba orgulloso de su labor. Como bien escribía Paloma Cervilla en ABC, el rey les explicó en un brindis que estaba maravillado por el material militar y personal del grupo, les felicitó por su labor y destacó que sus integrantes eran «el espejo en el que se mira la sociedad en circunstancias difíciles». «Lleváis la representación de España, del Ejército y de todos. Sois parte del Ejército y de las Fuerzas Armadas», incidió.

Aunque, para entonces, la Unidad Militar de Emergencias ya era popular entre los españoles. Su primera actuación de gran envergadura se dio en el incendio que devoró La Palma en 2007 y, unos meses después, hicieron lo propio cuando se quemó parte de Cerro Muriano, en Andalucía. «Estamos preparados para actuar en cualquier lugar del territorio nacional en casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Estamos preparados, en definitiva, para servir a la sociedad», explicaba por entonces el comandante Castro. Y es que, aunque había sido alumbrada de la noche a la mañana, la unidad contaba con «una gran especialización, tanto personal como material». Nada se le resistía ni se le resiste, ya sean terremotos, inundaciones o volcanes.

Durante los meses siguientes, la UME se convirtió en un vigía de las catástrofes. Cualquiera, vaya. «La UME pone especial atención en los riesgos más significativos de cada momento. De tal suerte, en invierno se pone especial énfasis en las eventuales catástrofes en zonas de nieve, mientras que en verano la preocupación son los incendios forestales. Tienen también una permanente formación que se traduce en la adecuación a todo tipo de intervenciones con la sola excepción de los riesgos tecnológicos (tipo Fukusima), una especialidad que aún está por desarrollar», explicaba José L. García en ABC allá por 2012. Y es que, una de las principales bazas del grupo siempre ha sido la adaptación a los nuevos escenarios.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete