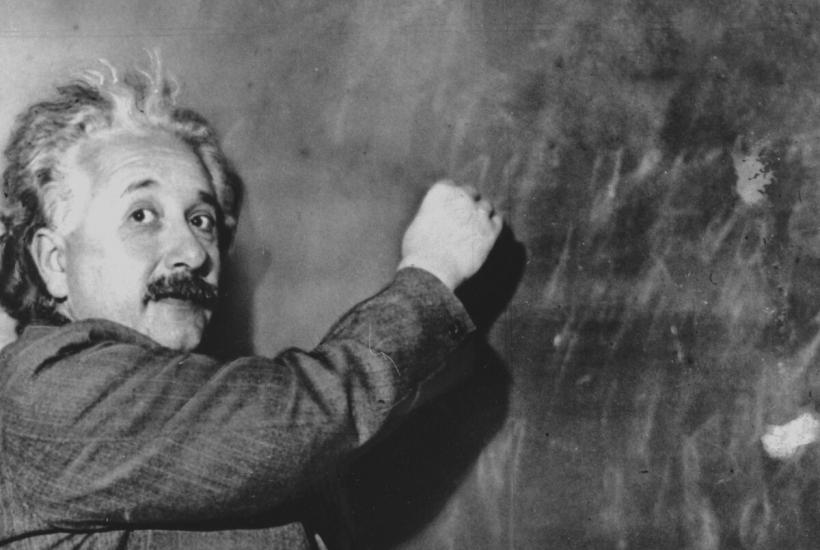

Не бойтесь ошибаться! Чему нас научил Альберт Эйнштейн в поисках истины

Альберт Эйнштейн дал нам теорию относительности, описал гравитацию и свет, кардинально изменил наше понимание Вселенной. Но, как и любой человек, он не был застрахован от сомнений и ошибок.

Во время работы над общей теорией относительности в 1917 году Эйнштейн столкнулся с неприятным парадоксом: его уравнения предсказывали, что Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Это противоречило представлению того времени — считалось, что космос неизменен и статичен.

Чтобы подогнать свою теорию под устоявшиеся взгляды, он ввел в расчеты так называемую космологическую постоянную — своего рода "заплатку", уравновешивающую действие гравитации и сохраняющую Вселенную в равновесии.

Однако уже через десятилетие стали появляться наблюдения, свидетельствующие об обратном: космос вовсе не статичен, он расширяется. В 1929 году это подтвердил Эдвин Хаббл, и Эйнштейн признал, что введение космологической постоянной было "величайшей ошибкой" в его научной карьере.

Спустя почти столетие ученые открыли, что расширение Вселенной не просто продолжается — оно ускоряется. И одной из гипотез, объясняющих это явление, стала… та самая космологическая постоянная, которую Эйнштейн когда-то считал своей неудачей. Возможно, он просто опередил свое время.

Одна из предсказанных Эйнштейном особенностей теории относительности — гравитационное линзирование. Он описал, как массивные объекты (например, скопления галактик) могут искажать и усиливать свет от объектов, находящихся за ними, как гигантские линзы.

Эйнштейн не придавал большого значения этому эффекту и едва не отказался публиковать расчеты, если бы не настойчивость инженера Рудольфа Мандла. Позже ученый даже иронично поблагодарил редакцию журнала Science за публикацию, которая, по его мнению, "не имеет большой ценности, но сделала одного беднягу счастливым".

Как оказалось, "небольшая публикация" стала мощным инструментом в арсенале астрономии: именно благодаря гравитационному линзированию телескопы вроде Хаббла могут заглядывать в самые далекие уголки Вселенной.

Хотя Эйнштейн стоял у истоков квантовой теории, он не принял многих её выводов. Он не мог смириться с тем, что поведение частиц в квантовом мире определяется вероятностями, а не законами в классическом смысле.

В письме к Максу Борну в 1926 году он написал знаменитую фразу: "Бог не играет в кости", выражая несогласие с неопределенностью, лежащей в основе квантовой механики.

В 1935 году вместе с Борисом Подольским и Натаном Розеном он предложил мысленный эксперимент, призванный показать абсурдность квантовой запутанности — когда частицы могут оставаться связанными, даже находясь на огромном расстоянии друг от друга.

Ирония в том, что спустя десятилетия именно эта идея легла в основу одного из самых удивительных и подтвержденных феноменов квантовой физики — квантовой запутанности, которая сегодня используется, в том числе, в квантовых вычислениях и шифровании.

История Эйнштейна — это напоминание о том, что даже величайшие умы не застрахованы от ошибок. Но именно эти ошибки и способность признавать их становятся ступеньками к новым открытиям. Эйнштейн оставался гением не потому, что всегда был прав, а потому что не боялся искать истину, даже когда она шла вразрез с его убеждениями, передает g1.globo.

Уточнения

Парадо́кс — высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным или противоречащим здравому смыслу (зачастую лишь при поверхностном понимании).