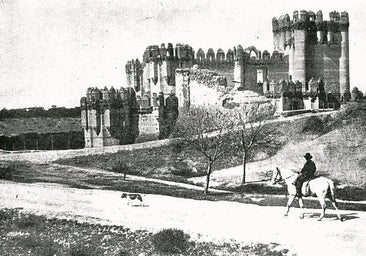

Durante la batalla de las Navas de Tolosa (1212), Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón acudieron junto a sus nobles más fieros a batallar contra el caudillo almohade Muhámmad an-Nasir, más conocido como Miramamolín. Allí, el monarca castellano realizó una proeza recogida en las crónicas, un salto a caballo sobre la barrera de soldados negros que custodiaban el palenque que protegía al líder musulmán y cuyas cadenas seccionó de un tajo. De entre aquellos caballeros castellanos destacó el mencionado don Sancho de Ridaura, quien regresó victorioso a Pedraza, deseoso de reunirse con su esposa. El vehemente don Sancho, prendado de las bondades de Elvira, la había obligado a casarse con él haciendo valer sus derechos feudales, a pesar de que la aldeana amaba al campesino Roberto. Humillado y afectado profundamente, el muchacho había ingresado en un convento del pueblo. Durante la ausencia bélica del señor del castillo y esposo de doña Elvira, el capellán de la fortaleza había fallecido, y los hados quisieron que Roberto, ahora convertido en fraile, fuera enviado al fortín como su reemplazo para confesar, oh fatalidad, a su antiguo amor. Al reencontrarse, Elvira y Roberto reavivaron su pasión «prohibida». De manera que cuando el marido volvió en busca del ansiado reposo del guerrero, ante la frialdad de Elvira y, tras interrogar a sus criados, descubrió que entre su esposa y el fraile había más que oraciones.

Devorado por los celos y tras constatar la infidelidad, don Sancho de Ridaura organizó un banquete con la nobleza local para escarmiento de los amantes y durante la cena anunció una sorpresa, un galardón para quien había 'velado' por el orden y la armonía en su ausencia. Así que ordenó traer una corona de hierro con púas al rojo vivo, presentada en una bandeja de plata que portaban dos vasallos ataviados con brillantes armaduras. Sancho se enfundó unos guanteletes de acero, llamó al fraile Roberto a su presencia y le fijó la corona incandescente sobre la cabeza: entre gritos de agonía, el religioso donjuán falleció a los pocos instantes. «Una corona bendita y consagrada lleva sobre la cabeza como insignia de honradez, virtud y santidad. Yo le pondré otra que, si no tan divina, será al menos tan duradera», le dijo el noble al joven páter a manera de homenaje mortal mientras lo veía morir. Elvira, espantada y sin motivos para continuar viviendo, huyó de la infernal escena y se encerró en sus aposentos donde se atravesó el corazón con una daga y, según algunas fuentes, tras incendiar la torre del homenaje. El fuego se propagó, los invitados huyeron y del cruel don Sancho no se volvió a saber: algunos dicen que pereció en el incendio y otros que continúa vagando como alma en pena por el castillo, devorado por los remordimientos.

Dicen que, en noches de luna llena o verano, las siluetas de Elvira y Roberto, coronadas por aureolas de fuego, pueden verse caminando por las almenas del castillo, unidos por toda la eternidad en su amor llameante e inmortal. Es interesante notar que esta historia comparte similitudes con la de 'La corona de fuego', de Monforte de Lemos, glosada por el padre Martín Sarmiento en el siglo XVIII. Quizá, a fin de cuentas, esta praxis cruel y sacrificial no fue solo un caso aislado.