Проект, в который поверил Костин

Идея назвать терминал именем китайского реформатора Дэн Сяопина принадлежит лично гендиректору ОЭЗ «Алабуга» Тимуру Шагивалееву. Все потому, что «Алабуга» сравнивает себя именно с крупнейшими ОЭЗ Китая, в частности с Тяньцзиньской зоной экономического и технического развития (TEDA), объясняет «БИЗНЕС Online» куратор проекта, заместитель генерального директора по взаимодействию с резидентами, развитию инженерного потенциала и эксплуатации ОЭЗ «Алабуга» Тимур Мингазов.

Особенно Шагивалеева вдохновляет механизм реинвестирования налогов в инфраструктуру, который и помог раскрутить маховик промпарков в Китае. С сентября 2021 года такой механизм есть и в России — он закреплен постановлением правительства РФ №1119, лоббирование которого президент РТ сравнивал со взятием Брестской крепости. Согласно документу, региональные бюджеты могут получить возмещение затрат на инфраструктуру своих ОЭЗ в объеме фактически уплаченных резидентами налогов и таможенных пошлин в федеральный бюджет.

Идея назвать терминал именем китайского реформатора Дэн Сяопина принадлежит лично гендиректору ОЭЗ «Алабуга» Тимуру Шагивалееву. Куратор проекта — Тимур Мингазов (справа на фото)

Этой схемой «Алабуга» собирается воспользоваться сполна, но, что еще важнее, в ее планы поверил Андрей Костин. В августе 2022-го было подписано соглашение об открытии кредитной линии на 51,3 млрд рублей. В апреле текущего года — еще одно кредитное соглашение на 56 млрд сроком до 2033-го. А в мае — соглашение еще на 104,5 млрд рублей, причем первый транш в размере 24 млрд рублей уже выдан. Итого — 211,8 млрд рублей. Ключевые «засвеченные» проекты на эти деньги — промпарк «Этилен 600» (направлен на переработку продукции нового этиленового комплекта НКНХ) и два промпарка под Казанью (в окрестностях «Казаньоргсинтеза» и КАЗа).

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина — важнейшее звено в этой цепи. Именно под него взят кредит на 56 млрд рублей. Из них 35 млрд стоит сам комплекс, остальное — затраты на инженерную инфраструктуру. Срок сдачи уже I квартал 2024 года. По бизнес-плану проект, считают в «Алабуге», окупится за 12–14 лет, по всей видимости, с учетом возврата федеральных налогов в качестве субсидий. Терминал обеспечит 1,5 тыс. рабочих мест (на них, кстати, пойдут в том числе африканки и пакистанки из программы «Алабуга.Старт»).

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина — важнейшее звено в этой цепи. Именно под него взят кредит на 56 млрд рублей. Из них 35 млрд стоит сам комплекс, остальное — затраты на инженерную инфраструктуру. Срок сдачи уже I квартал 2024 года

Логистический комплекс им. Дэн Сяопина — важнейшее звено в этой цепи. Именно под него взят кредит на 56 млрд рублей. Из них 35 млрд стоит сам комплекс, остальное — затраты на инженерную инфраструктуру. Срок сдачи уже I квартал 2024 года

Прорыв транспортной блокады

Идея собственного логоцентра созрела у ОЭЗ на волне спецоперации. После ухода западных компаний резиденты столкнулись с проблемой складирования, рассказал Мингазов. Ритмичность поставок сбилась, им приходилось закупать больше, думать на несколько месяцев вперед. Закупать, пока дают закупать и обеспечивать запасы. Начала перестраиваться логистика по клиентам, свои склады переполнились товарами. Резиденты начали активно пользоваться аутсорсингом — в моменте они брали в аренду помещения для складирования у «Алабуги». Это стало настолько популярно, что было сдано почти 60 тыс. кв. метров.

Отдельной проблемой стал уход одного из крупнейших перевозчиков в мире Maersk — китайские товары пошли через восточные сухопутные погранпереходы и через Владивосток. Перевозки стали дороже, время ожидания дольше.

Терминал обеспечит 1,5 тыс. рабочих мест (на них, кстати, пойдут в том числе африканки и пакистанки с программы «Алабуга.Старт»)

Терминал обеспечит 1,5 тыс. рабочих мест (на них, кстати, пойдут в том числе африканки и пакистанки с программы «Алабуга.Старт»)

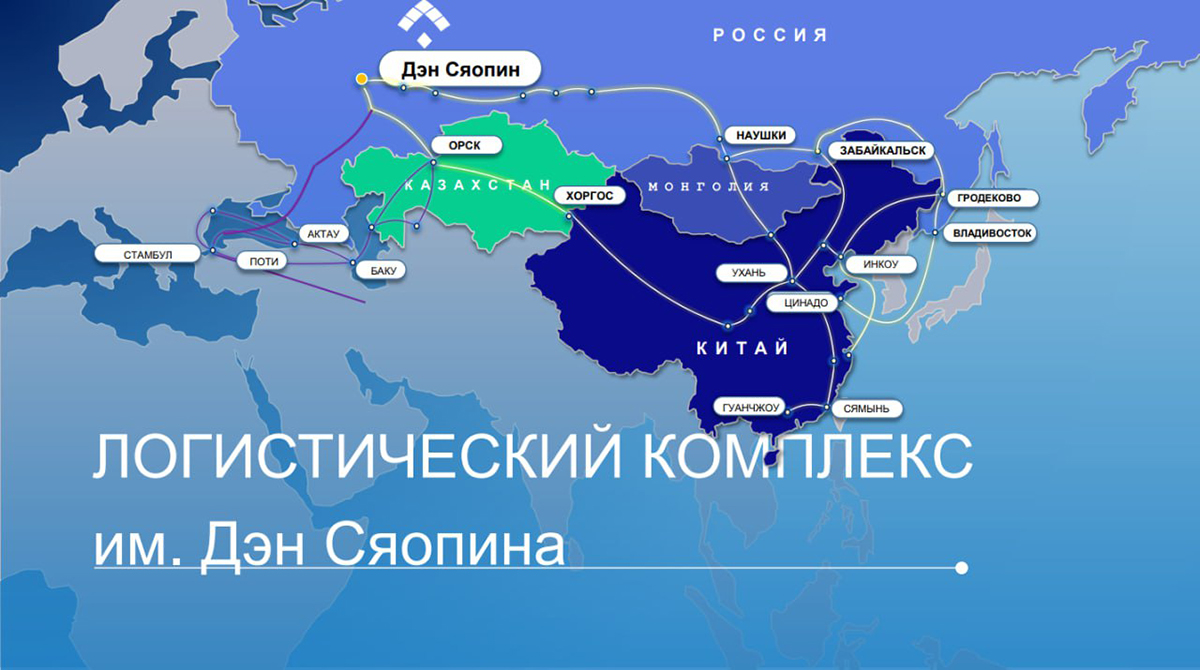

«Раньше мы, как страна, в основном развивали именно инфраструктуру на западных погранпереходах — в Санкт-Петербурге и Новороссийске. И практически не развивали такие погранпереходы как Забайкальск, Наушки. Есть погранпереходы, которые идут из Казахстана — Хоргос Достык. И что случилось? Фактически стоимость грузоперевозок стала дороже в два раза. Около $5-6 тысяч было, стало $12 тысяч, сейчас порядка $8-9 тысяч за контейнер», — объясняет Мингазов.

В Европе, России и Китае разные железнодорожные колеи. Наш состав никогда не сможет зайти в Китай — разная ширина путей, в этом и заключается проблема перехода через погранпосты. Чтобы товарный состав из России поехал по территории Китая, надо из вагона вытащить товар и перекинуть его в китайский вагон. Нужно совершить большое количество операций. Контейнер в этом плане проще — поднял, переставил на другую платформу и уехал.

Уже сейчас наливную продукцию возят в контейнерах. Например, в так называемых кловертейнерах (картонная тара) можно перевозить жидкий битум. Во флекситанках (полимерный мягкий контейнер) — нефтехимическую продукцию.

Использование контейнеров позволяет работать с Дальним Зарубежьем. Но есть минус — не весь товар там доступен для перевозки. Например, невыгодно возить пшеницу — в один контейнер вмещается только 26-30 тонн. Ее возят в хопперах (вагонах) — туда вмещается 60 т, а занимает места столько же. Поэтому логистика по зерну построена таким образом, что любым видом транспорта попадает на границу в зернохранилище, оттуда уже с фумигацией пересыпают в баржи. Хопперами «Алабуга» возить товар пока не планирует — нужны клиенты, с кем можно было бы выстроить инфраструктуру.

Как шли основные потоки контейнеров до СВО? Контейнер выходил из Китая через порт, и крупные компании, такие как Maersk контейнеровозами (один контейнеровоз вмещает в себя 100 поездов) везли его через океан в порт Роттердама, оттуда фидерными судами (вмещает 200-500 контейнеров) он отправлялся по морям Балтики до Санкт-Петербурга.

Из Санкт-Петербурга железнодорожными линиями товар шел в Москву в крупнейшие логистические терминалы России, такие как «Селятино», «Белый Раст», «Ворсино» и «Электроугли». И только оттуда публичными сервисами, такими как «ТрансКонтейнер» и FESCO, контейнеры уходили обратно на восток — в тот же Татарстан.

А как сейчас? Представим себе путь китайского чайника, который должен быть продан где-нибудь в Йошкар-Оле. Из Китая контейнер сначала идет по суше в Москву, там он растаможивается, попадает на один из крупнейших четырех терминалов, дальше уезжает в Подмосковье. Там «растаривается», тот грузоотправитель, который занимается непосредственно сбором грузов, дальше раскидывает эти посылки экспедиторам вроде ЖелДорЭкспедици и СДЭК. Там товар принимает хозяин груза, например, будущий селлер маркетплейса. Берет этот товар, маркирует, разбирает, упаковывает по требованиям маркетплейсов и сдает его в маркетплейс.

Логистика таким образом усложняется, она становится дороже. По данным компании «ТрансКонтейнер», транзитное время из КНР только в Москву при доставке через сухопутные пограничные переходы в среднем составляет 20-25 дней.

«То есть фактически чайник сначала пришел в Москву, потом в Казань, потом из Казани обратно в Москву и потом в Йошкар-Олу. Это как раз те оверкосты, на которых мы пытаемся свой бизнес сделать», — объяснил Мингазов

«То есть фактически чайник сначала пришел в Москву, потом в Казань, потом из Казани обратно в Москву и потом в Йошкар-Олу. Это как раз те оверкосты, на которых мы пытаемся свой бизнес сделать», — объяснил Мингазов. Тут и возник вопрос — зачем контейнеру идти сначала с Востока на Москву и потом обратно из Москвы в Казань? А что если мы построим свой логистический хаб, который будет напрямую из Китая идти в ОЭЗ «Алабугу» поездом, и принимать по 100 тыс. контейнеров в год?

Стоимость перевозки одного контейнера, как показали расчеты, сократится на $2,6 тыс. — экономия по сегодняшнему курсу более чем в 200 тыс. рублей! Сейчас доставка одного контейнера обходится в среднем в 555 тыс. рублей. С 2024 года в среднем она будет стоить 395 тыс. рублей, уверены в «Алабуге».

Со сроками сложнее. Нормальным считается, когда состав из Китая идет 3-4 недели. В партнерстве с «Алабугой» это время не сильно уменьшится, хотя возможности есть, говорит Мингазов. «Это не от нас зависит, а от РЖД. Мы все от себя делаем, договариваемся с РЖД об отправке и приеме, что значит, что у нас поездной состав не будет стоять на станциях, а сразу попадать на наши ж/д пути», — рассказал он.

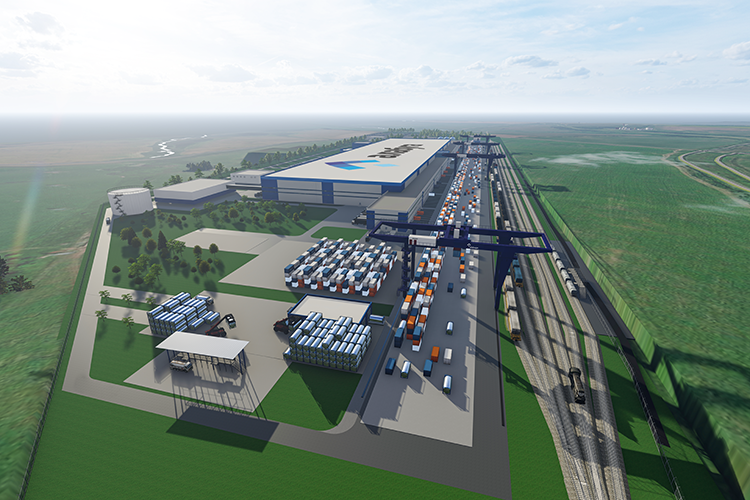

Будущий логоцентр позиционируется как крупнейший в России. Площадь — 65 га, длина пути — 1 220 метров. Планируется отдельная таможня вместимостью около 8 тыс. TEU

Будущий логоцентр позиционируется как крупнейший в России. Площадь — 65 га, длина пути — 1 220 метров. Планируется отдельная таможня вместимостью около 8 тыс. TEU

Два километровых поезда будут разгружать одновременно

Будущий логоцентр позиционируется как крупнейший в России. Площадь — 65 га, длина пути — 1 220 метров. Планируется отдельная таможня вместимостью около 8 тыс. TEU (TEU — единица измерения 20-футового контейнера, — прим.ред.).

Всего в пользовании терминала 6 ж/д путей, в сутки смогут обрабатывать 8 контейнерных поездов с фронтом погрузки более 1 километра (71 вагон). Состав будет заходить полностью без разбивки, обещают, что разгрузка одного поезда будет происходить за 3 часа — одновременно будет возможно обработать сразу два. Общая площадь контейнерной площадки — 40 тыс. кв. м, штабелирование контейнеров возможно будет в 4+1 яруса.

В составе комплекса — депо, бокс углубленного досмотра контейнеров, склад временного хранения для авто, площадки для контейнеризации зерна, для хранения рефрижераторных контейнеров, для контейнеризации пищевых продуктов и КПП.

В составе комплекса — депо, бокс углубленного досмотра контейнеров, склад временного хранения для авто, площадки для контейнеризации зерна, для хранения рефрижераторных контейнеров, для контейнеризации пищевых продуктов и КПП

В составе комплекса — депо, бокс углубленного досмотра контейнеров, склад временного хранения для авто, площадки для контейнеризации зерна, для хранения рефрижераторных контейнеров, для контейнеризации пищевых продуктов и КПП

Но главная жемчужина — складской комплекс: склад категории «А» на 100 тыс. «квадратов», склад для температурных грузов, склад под 3PL на 150 тыс. паллетомест, склад под нужды e-commerce на 500 тыс. ячеек. Склад под опасные грузы — 5 , 7 тыс. кв. м и кросс-докинг — более 4 тыс. кв. метров.

Богатство знатное: склад под температурные грузы предназначен, вероятно, под «Агросилу», охлажденную и замороженную продукцию, для которой важно соблюдение температурного режима на всем протяжении доставки. А наличие склада под 3PL услуги означает, что логокомплекс будет готов взять на себя «головняк» поставщика — хранение, складскую обработку, транспортные услуги. Условно: поставщик товара передает на «Дэн Сяопин» свои паллетты с товаром и забывает про них, оператор логистического комплекса сам принимает товар, сам организует его хранение на складе, перегрузку в контейнеры и транспортировку до заданной точки.

Наличие склада под 3PL услуги означает, что логокомплекс будет готов взять на себя «головняк» поставщика — хранение, складскую обработку, транспортные услуги

Перед «Алабугой» стоит задача научиться работать со всеми категориями клиентов (в одном составе поезда они могут быть разными), обрабатывать любой груз — в паллетах, коробках, жидкий, сыпучий и прочее. В том числе, быть помощником маркетплейсов — если в терминал условно пришел поддон калькуляторов из Китая, «Алабуга» должна, если нужно, отправить часть шаттлом на казанский склад в Wildberries, Ozon или Яндекс, часть — в другой город, а оставшиеся четыре коробки оставить на хранении.

Стройку планируют вести ударными темпами. «Наша задача — начать строительство железной дороги, чтобы к февралю-марту завершить, потому что в июне следующего года у нас стоит задача принять первый поезд», — говорит Мингазов. До конца года «Алабуга» планирует сделать в хабе тепловой контур, подать минимальное тепло, чтобы можно было работать зимой. Строит «Алабуга» своими силами, 30% в составе рабочих — студенты «Алабуги Политех».

Совсем недавно «Алабуга» заключила ключевое соглашение о партнерстве с РЖД — ОЭЗ сможет использовать пути станций «Никашновка» и «Круглое Поле». Кроме того, будет проложено 16 км новых ж/д путей

Совсем недавно «Алабуга» заключила ключевое соглашение о партнерстве с РЖД — ОЭЗ сможет использовать пути станций «Никашновка» и «Круглое Поле». Кроме того, будет проложено 16 км новых ж/д путей

Пути РЖД — узкое место?

Совсем недавно «Алабуга» заключила ключевое соглашение о партнерстве с РЖД — ОЭЗ сможет использовать пути станций «Никашновка» и «Круглое Поле». Кроме того, будет проложено 16 км новых ж/д путей. «Такое решение с двумя точками примыкания было принято, чтобы обеспечить бесперебойную поставку грузов в логистический комплекс без дополнительной загрузки существующей инфраструктуры», — говорил руководитель службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко.

Не все эксперты верят, что проект в этой части реализуется как по маслу. Коммерческий директор ООО Средневолжская транспортная компания «РАНГ» Антон Прокофьев считает, что проблему может создать узел станции «Круглое Поле», который загружен и уже устарел. Он сомневается, что за несколько месяцев реально построить быстро новые пути, по его словам, никто не сможет, на это может понадобиться пару лет.

«Нужно модернизировать в первую очередь саму станцию „Круглое Поле“, не то что там пути гнилые, а саму станцию нужно расширять, строить дополнительные пути, дополнительные стрелочные переводы. Возможно, строить со станции „Круглое Поле“ еще одну мини-станцию, которая будет работать как буфер для станции „Круглое Поле“ для приема и отправки таких транзитных поездов». При существующих инфраструктурных ограничениях Прокофьев предлагает проложить жесткие нитки графика, по которым контейнерные поезда будут заходить в узел «Круглое Поле», а для этого нужно уже готовить им маршрут, считает он.

СИБУР и КАМАЗ безмолвствуют

Смысл расположения логистического хаба именно в Татарстане и конкретно в Закамье — нам есть, что везти не только из Китая, но и обратно в Азию. Это резко удешевляет логистику — составы не едут назад порожняком.

Главные клиенты, на которых рассчитывает «Алабуга», — это СИБУР и будущий промышленный парк «Этилен 600». СИБУР, например, сильно заинтересован в работе с танк-контейнерами для перевозки нефтехимической продукции и в краткосрочном паллетном хранении. Но пока в компании предпочли воздержаться от комментариев по поводу судьбы проекта. Также среди перспективных экспортеров в Китай — «Агросила» и вообще татарстанские агрохолдинги.

Что касается импорта, то якорными клиентами видятся и уже упомянутые маркетплейсы, и резиденты «Алабуги» и Haire. И особенно КАМАЗ, как никогда нуждающийся в китайских комплектующих. Сейчас автогигант возит комплектующие контейнерами, используя ближайший терминал в Нижнекамске. По своим размерам он маловат — всего на 600 TEU. Но его основная проблема — там нельзя долгое время хранить груз, плюс туда состав целиком заехать не может. Чтобы его разместить, приходится «забивать» некоторые пути. Из-за этого, отмечает Мингазов, доходит даже до того, что состав от Агрыза может идти до терминала 12 дней. «Мы получили предложения от Алабуги. В настоящий момент оно находится на рассмотрении», — рассказал «БИЗНЕС Online» без каких-либо подробностей руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

«Мы также можем работать и с Турцией через Новороссийск. Мы также можем отправлять и на Санкт-Петербург и также можем через Казахстан и даже на Иран»

«Мы также можем работать и с Турцией через Новороссийск. Мы также можем отправлять и на Санкт-Петербург и также можем через Казахстан и даже на Иран»

Не только Китай, но и весь юг

Впрочем, на Китае свет клином не сошелся. «Мы также можем работать и с Турцией через Новороссийск. Мы также можем отправлять и на Санкт-Петербург и также можем через Казахстан и даже на Иран. Мы можем и с Чили и с Индией работать, если будет публичный сервис», — объяснил Мингазов. Сейчас «Алабуга» уже заключила договор на перевозку грузов с «ТрансКонтейнером» и FESCO. В будущем, не исключает он, возможно сотрудничество и с другими транспортными компаниями.

Как рассказала «БИЗНЕС Online» основатель экспертного проекта о транспорте и логистике N. Trans Lab Мария Никитина, географически проект может быть важным логистическим сегментом «модного» транспортного коридора «Север-Юг». Пока, главный минус проекта, на ее взгляд, заключается в том, что исходя из инвестиционных параметров индустриального парка «Этилен 600» — 1,3 трлн рублей и размера контейнерного терминала в 65 га, проект даже не достаточно амбициозен в плане объемов транспортной работы. «100 тысяч TEU — это не так уж и масштабно. Но, возможно, тут еще все будет нарастать», — уверена она.

Регулярные контейнерные перевозки — это один из важнейших аспектов развития логистики в регионе и «еще не использованный резерв роста экономики Татарстана». Так утверждает бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, которому власти региона поручили курировать эту сферу

Регулярные контейнерные перевозки — это один из важнейших аспектов развития логистики в регионе и «еще не использованный резерв роста экономики Татарстана». Так утверждает бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, которому власти региона поручили курировать эту сферу

Как Татарстан мечтает стать хабом

Логистический комплекс им Дэн Сяопина — далеко не первая попытка Татарстана заиметь на своей территории мощный логистический хаб. Республика уже много лет «продает» себя как крайне удачную локацию для перевалки товаров на пути из Азию в Европу и обратно. В стратегии-2030 мелькают ключевые маркеры «Татарстан — глобальный хаб», «Кластер — евразийский хаб». Регулярные контейнерные перевозки — это один из важнейших аспектов развития логистики в регионе и «еще не использованный резерв роста экономики Татарстана». Так утверждает бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, которому власти региона поручили курировать эту сферу. По словам Абдулганиева, крупнейшие промышленные предприятия РТ пользуются контейнерными перевозками, но нерегулярно. А зря: экспертные оценки участников рынка свидетельствуют, что переход на регулярные контейнерные отправления позволит оптимизировать логистику предприятий на 15–25% и снизить время доставки более чем в 2 раза.

Движение в сторону контейнерного хаба последние годы было: в 2021-м республика сотрудничала с мировым логистическим гигантом — датской компанией Maersk, власти региона добились отправки прямого контейнерного поезда из Елабуги в Санкт-Петербург, где контейнеры грузились на контейнеровоз Maersk. Датчане даже хотели зайти в Татарстан и построить свой хаб как раз на том месте, где сейчас строится терминал им. Дэн Сяопина.

2021 год. Московские терминалы перегружены, мощностей не хватает — там приходилось принимать и разгружать не только поезда, но и грузовые авиарейсы, соединяющие Китай и Европу. Синергии в доставках не было, о чем говорили многие представители компаний-перевозчиков. На Татарстан снизошла звезда — появился шанс получить желанный логоцентр — к республике приглядывался датский перевозчик Maersk, один из крупнейших в мире.

Компания-гигант планировала развернуться в Свияжске, который мог похвастаться близким расположением к столице республики, но все изменила экскурсия главы компании Жолта Катона в Тукаевский район и встрече с главой Фаилом Камаевым. Последний показал потенциальным инвесторам место под строительство промышленного парка «Тукаевский». Близость крупных промышленных городов республики, выход на трассу М-7 и на водные и ж/д пути и международный аэропорт Бегишево заставили европейских коммерсантов взять паузу в выборе места и начать рассматривать тукаевские земли.

В конце июня 2021 года Татарстан заключил соглашение о развитии международных контейнерных перевозок с компанией Maersk. Уже в сентябре того же года в Санкт-Петербурге встретили состав из 57-ми 40-футовых контейнеров с татарстанскими товарами для зарубежных заказчиков, которые погрузили на международный контейнеровоз компании Maersk. Тогда это назвали «первым шагом по включению предприятий республики в международную сеть регулярных контейнерных перевозок» и начали планировать запуск контейнерных поездов в порты России.

А затем случилась спецоперация и в России начался великий исход западных компаний. Maersk не осталась в стороне и в конце марта объявила о прекращении своей деятельности в нашей стране. Перевозчик также перестал принимать заказы принимать новые заказы в и из РФ через все свои сервисы, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. Уход и разрыв контрактов влетел компании в «копеечку» — в $624 миллиона.

Но свято место пусто не бывает. В декабре 2022 года ОЭЗ «Алабуга» официально объявила: она инвестирует 30 млрд в логоцентр на границе с Бегишево и он будет носить имя великого китайского реформатора.

Сотрудничество остановила СВО: с началом спецоперации владелец едва ли не каждого второго контейнера в мире объявил России бойкот. Весной 2022-го приглашали в регион российскую логистическую компанию «Модуль», которая обещала открыть в РТ представительство, но в какой-то момент пропала с радаров СМИ.

Тогда же, летом 2022-го, в республике заговорили о группе компаний FESCO. FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт», также группа оперирует контейнерными терминальными комплексами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске. В Татарстан компания заходила с идеей создать в республике контейнерный хаб, рассчитанный на грузопоток в 150 тыс. TEU в год, компания рассматривала Татарстан как наиболее перспективный регион для развития «ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков на Средней Волге».

В конце 2022-го компания выбирала площадку для приземления. По словам источников «БИЗНЕС Online», выбор пал все же на «Свияжский межрегиональный мультимодальный центр», в FESCO подтверждали, что на площадке «ведется работа», однако, конкретики по тому, как продвигаются работы на площадке и когда ждать открытие контейнерного хаба в СММЛЦ, компания не сообщает.

«Планам по „посадке“ FESCO в СММЛЦ „Дэн Сяопин“ тоже не мешает: один крупный логист в теории садится в казанской агломерации, другой — в Закамье и под вполне конкретный пул компаний»

«Планам по „посадке“ FESCO в СММЛЦ „Дэн Сяопин“ тоже не мешает: один крупный логист в теории садится в казанской агломерации, другой — в Закамье и под вполне конкретный пул компаний»

Что думают конкуренты

Не оттянет ли логокоплекс им. Дэн Сяопина весь спрос на контейнерную логистику в республике? Эксперты считают, что волноваться не о чем: один из игроков рынка на условиях анонимности объяснил, что выгодное расположение Татарстана делает его интересным для всех крупных игроков рынка логистики и реализация одного, пусть и такого крупного проекта, не закроет весь спрос на такого рода услуги.

«Потребности очень велики. Планам по „посадке“ FESCO в СММЛЦ „Дэн Сяопин“ тоже не мешает: один крупный логист в теории садится в казанской агломерации, другой — в Закамье и под вполне конкретный пул компаний. Друг друга они никак не „ущемляют“, рынок делят разве что территориально, но локтями не толкаются. И другим потенциальным игрокам останется работы», — пояснил спикер.

В группе компаний FESCO появление логистического комплекса им. Дэн Сяопина тоже встречают позитивно. Вместе с тем, в компании подчеркивают: задачи у закамского игрока и будущего контейнерного хаба от федералов все же различны.

«Необходимо учитывать, что у нас разные партнерские контакты и целевые аудитории. Новая площадка больше ориентирована на химическую продукцию, а FESCO — на контейнерные грузы, предназначенные для населения и предприятий. Кроме того, предполагается, что наш терминал будет выступать хабом для сбора контейнерных грузов со всего Поволжья», — прокомментировал «БИЗНЕС Online» председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Он отдельно подчеркнул, что FESCO приветствует любую конкуренцию, компания считает, что это «способствует развитию и совершенствованию рынка».

«И сами, являясь публичной компанией, принимаем активное участие в развитии конкурентной среды. Возможность взаимодействия [с логистическим комплексом им. Дэн Сяопина] всегда имеет место быть, поэтому мы будем рады строительству и перспективам совместной работы с новой логистической площадкой», — заверил Северилов.