За 730 дней в кресле министра Марсель Миннуллин успел реформировать целые сферы медицины — от ФАПов до скорой помощи, перестроил кадровый каркас минздрава и систему цифрового здравоохранения

За 730 дней в кресле министра Марсель Миннуллин успел реформировать целые сферы медицины — от ФАПов до скорой помощи, перестроил кадровый каркас минздрава и систему цифрового здравоохранения

«Оперировал, а за окном грохотали взрывы»: два года Марселя Миннуллина

Интервью с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным мы записываем в последнюю неделю февраля — ровно два года назад он стал исполняющим обязанности главы минздрава, а 1 марта был подписан указ о его назначении на должность. За 730 дней в кресле министра он успел реформировать целые сферы медицины — от ФАПов до скорой помощи, перестроил кадровый каркас минздрава и систему цифрового здравоохранения. В красиво отреставрированном здании начала XX века на Бутлерова, где сейчас обитает минздрав и куда так и не успел заехать его предшественник Марат Садыков, кипит жизнь: несмотря на довольно поздний час — встреча назначена на 17.30 — еще идет круглый стол по какому-то важному медицинскому вопросу.

Сам министр буквально только что вернулся с новых территорий: объехал Луганскую и Донецкую республику, Херсонскую область, но до этого привез в подшефный Татарстану Лисичанск эндоскопическую стойку и лично провел за 2 дня с ее помощью 20 операций. «Как? Да вот так, 16 часов в операционной в первый день с утра до ночи. Но в этот раз было относительно спокойно, это первая поездка была под прилетами, 6 HIMARS прямо рядом… Я оперировал в госпитале, а за окном грохотали взрывы. Потом уже не обращаешь внимания, — усмехается он. И тут же становится серьезным. — Пациенты гражданские, они идут как плановые, но на самом деле у всех осложнения, все очень запущены, становятся экстренными и неотложными, а рук там не хватает…»

Марсель Миннуллин: «И 2023, и 2024 год мы закончили на 22-м месте среди всех субъектов РФ по смертности, и у нас сохраняются лучшие показатели в ПФО»

Марсель Миннуллин: «И 2023, и 2024 год мы закончили на 22-м месте среди всех субъектов РФ по смертности, и у нас сохраняются лучшие показатели в ПФО»

«Точки роста по снижению смертности — профилактика болезней системы кровообращения и работа с алкоголиками»

— Марсель Мансурович, оглядываясь на прошедшие два года с момента вашего назначения, что бы вы назвали главным результатом? И что вообще самое важное в работе министра?

— Для нас основное — это две цифры: продолжительность жизни и общая смертность. И 2023, и 2024 год мы закончили на 22-м месте среди всех субъектов РФ по смертности, и у нас сохраняются лучшие показатели в ПФО. Не хочу сглазить (стучит по столу), но сейчас мы находимся, по последним дашбордам прошлой недели, уже на 16-м месте.

— Что изменилось?

— С четвертого квартала 2024 года мы внедрили ряд эффективных корректирующих мероприятий. Например, всплеск смертности был зафиксирован в 2024 году в новогодние праздники. Мы скорректировали работу скорой медицинской помощи, систем оповещения, работы приемных отделений всех больниц, ввели 100-процентный мониторинг госпитализированных. Был запущен проект единой диспетчеризации скорой, который подразумевает полную прозрачность процессов: во сколько зафиксирован вызов, когда приехала скорая, когда забрали пациента, госпитализировали его или нет — все эти данные контролируются единой структурой. К тому же в конце прошлого года мы получили 88 реанимобилей класса С и В. Это — огромнейшее подспорье, большое спасибо Рустаму Нургалиевичу. Результат — в новогодние праздники 2025 года, даже несмотря на то, что они были длиннее на три дня, смертность оказалась значительно ниже.

Второе мероприятие — конечно, качественное диспансерное наблюдение. Это основа основ.

— В относительных цифрах на уровне рейтинга Татарстана по смертности в прошлом году ситуация не поменялась. Но в абсолютных даже немного ухудшилась по сравнению с 2023-м годом. Как считаете, с чем это связано?

— Вы знаете, это явление наблюдалось по всей стране. Татарстан не стал исключением. Есть много разных теорий, одна из них — постковидная ситуация. Коронавирус унес достаточно много жизней в 2021 и 2022 годах, в 2023 году наступило плато. Тогда, если вы помните, мы очень серьезно снизили смертность, и продолжительность жизни была достойной. Но в 2024 году плато закончилось, начались обострения всех хронических заболеваний, острых состояний и прочее.

А вообще я считаю, что смертность можно регулировать, если комплексно подходить к этому вопросу. Что-то у нас на самом деле уже получается — начало 2025 года тому подтверждение. В 2024 году мы привели к историческому минимуму младенческую смертность — 2,6 промилле. Это пятое место среди всех субъектов! И у нас была нулевая материнская смертность.

«В 2024 году мы привели к историческому минимуму младенческую смертность — 2,6 промилле. Это пятое место среди всех субъектов!»

«В 2024 году мы привели к историческому минимуму младенческую смертность — 2,6 промилле. Это пятое место среди всех субъектов!»

— Как этого добились?

— Это тоже комплекс реализованных проектов. Во-первых, открытие центров компетенций или женских консультаций третьего уровня на базе двух перинатальных центров, которые проводят мониторинг всех беременных Татарстана. ДРКБ и горбольница № 1 курируют все детские поликлиники. Мы создали мобильные мультидисциплинарные бригады, которые оперативно выезжают для оказания помощи беременным. В них входит экспертного уровня акушер-гинеколог, сосудистый хирург и анестезиолог-реаниматолог, они могут купировать острые акушерские состояния. Наконец, это постоянный мониторинг, разборы случившихся младенческих смертностей.

А если говорить о смертности в трудоспособном возрасте, у нас две точки роста по ее снижению — профилактика болезней системы кровообращения и снижение злоупотреблений алкоголем. Это еще один из новых проектов, с которым мы стартовали в 2024 году, он уже показывает результаты. Что мы делаем: с уровня ФАП мы отрабатываем группы риска: жителей, которые злоупотребляют алкоголем. Это называется группа риска «А». На каждого пациента из группы риска «А» создаем паспорт, направляем на стационарное лечение, но не в наркодиспансер, а в стационар районной или городской больницы.

Алкоголик никогда не признается, что злоупотребляет, и уговорить его лечь на специфическое лечение почти невозможно. А если он проходит, например, диспансеризацию, где фельдшер говорит ему, что у него есть заболевание, которое требует наблюдения, уложить в стационар проще. Дальше в ЦРБ к работе подключается психиатр-нарколог. Финишем становится медикаментозное лечение и психотерапия. Все лечение анонимное и бесплатное!

Даже если такой пациент 3-6 месяцев не будет пить, представляете, какая это профилактика смертности? Мы стартовали в августе 2024 года, и уже на 25% снизили количество суицидов в состоянии алкогольного делирия. Этот проект — одна из приоритетных задач на 2025 год.

— Есть ли безопасная доза алкоголя?

— Я лично не советую употреблять алкоголь в принципе, ни в каких дозировках. Лучше плавать или кататься на лыжах, снимая стресс, чем выпивать. Вода, к слову, здорово снимает отрицательную энергетику, отлично воздействует на все группы мышц.

«Мне важно, чтобы каждый специалист на каждом месте добросовестно отрабатывал свой функционал. Качество — это комплексное понятие»

«Мне важно, чтобы каждый специалист на каждом месте добросовестно отрабатывал свой функционал. Качество — это комплексное понятие»

«Частные центры, работающие по ОМС, далеко не безупречны»

— Если смертность регулируется, если профилактические меры позволяют, как вы говорили в прошлом интервью, гарантированно повысить продолжительность жизни на 20 лет, как должны выглядеть показатели Татарстана, к которым вы стремитесь?

— Моя мечта — поднять Татарстан в топ-10 регионов с наименьшей смертностью. Вы спросите дальше, в течение какого времени она может быть реализована? Я — хирург, хирурги — это быстрые люди, им всегда нужно получить результат здесь и сейчас. Конечно, было бы здорово, если это получится сделать в ближайшие несколько лет.

— Что для этого не хватает системе здравоохранения?

— Мы на самом деле на правильном пути, но все должно работать качественно.

— То есть на данном этапе качество вас не устраивает?

— Не всегда. Мне важно, чтобы каждый специалист на каждом месте добросовестно отрабатывал свой функционал. Качество — это комплексное понятие. Туда входит не только правильный забор анализов или диагностика, но и удовлетворенность пациентов. Если человек, выходя из медицинской организации, удовлетворен, это для нас огромный позитивный результат.

— А в каком звене здравоохранения качество проседает сильнее всего?

— Это первичное звено. На нем лежит ответственность за профилактические мероприятия, а именно в них зашито глобальное снижение смертности. Чем качественнее они будут проводиться, тем сильнее снизится смертность.

— Если сравнивать частную и государственную медицину, где качество выше, по вашим наблюдениям?

— Я не хочу сейчас говорить про частные медицинские организации, они разные. И, к сожалению, мы не управляем частной медициной.

«Было бы здорово, если бы все медучреждения работали в одной информационной системе, у всех была одна цель — здоровье граждан, и все разделяли за него определенную ответственность»

«Было бы здорово, если бы все медучреждения работали в одной информационной системе, у всех была одна цель — здоровье граждан, и все разделяли за него определенную ответственность»

— Но вы в любом случае отвечаете за общую ситуацию.

— Да! И в этом парадокс. Конечно, хотелось бы, чтобы был единый механизм, чтобы мы работали в унисон, чтобы частники так же переживали за смертность, продолжительность жизни, за демографию, в конце концов… По рождаемости, кстати, ЭКО проводят в основном как раз коммерческие клиники.

Я абсолютно не против частной медицины, наоборот, где-то это и здорово. Например, если где-то государственная сеть не так хорошо развита, а частная медицина может выполнить ту или иную процедуру по ОМС. К тому же это сервис, удовлетворенность населения и тому прочее.

— То есть пока синергии нет?

— Пока эта система стоит немножко особняком. С теми, кто работает по программе ОМС, мы, конечно, вместе. Но это только часть. Было бы здорово, если бы все медучреждения работали в одной информационной системе, у всех была одна цель — здоровье граждан, и все разделяли за него определенную ответственность. Но я думаю, что сложившаяся модель в скором времени может измениться, причем по всей стране. Система должна работать как единое целое: не имеет значения, государственное это здравоохранение или частное — все должно быть во благо населения.

— Вы сказали о совместной работе по ОМС. Но у частников популярны жалобы, что им не дают достаточно квот — мол, на конкретную процедуру в госзвене может быть очередь на полгода, а у них оборудование простаивает…

— Это на самом деле не совсем так. Даже совсем не так. Я не хочу приводить примеры, но частные центры, работающие по ОМС, тоже далеко не безупречны. Там тоже есть серьезные проблемы, и в процессе мониторинга мы видим, что именно частники чаще отстают и по охвату, и по качеству медпомощи. Их ведь никто не заставляет по ОМС работать! Это их желание, государство им доверяет в надежде, что они будут лучшими в этом направлении. Но это, к сожалению, не всегда так.

«В нашей стране трендом становится развитие реабилитации — он обоснован не только экономически, но и функционально, нужно полноценно, качественно восстанавливать пациентов, а не отпускать их с назначениями после операции»

«В нашей стране трендом становится развитие реабилитации — он обоснован не только экономически, но и функционально, нужно полноценно, качественно восстанавливать пациентов, а не отпускать их с назначениями после операции»

«Нужно пересматривать длительность пребывания пациента на койке»

— Источники по врачебном сообществе говорили, что с прошлого года началась «повальная госпитализация», в стационары укладывали практически всех, в том числе пациентов, которых раньше оставляли долечиваться дома. Насколько это соответствуют действительности? И если госпитализировать действительно стали больше, то почему?

— Речи о «повальной госпитализации» нет. Более того, Татарстан входит в топ-10 регионов России, где на стационарного врача приходится наименьшая нагрузка — такие данные приводила в конце прошлого года заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Да, труд стационарного врача напряженный, объемы большие, но нужно пересматривать среднюю длительность пребывания пациента на койке, оборот койки, интенсивность лечения.

Можно на две недели положить пациента, и пусть он кушает, пьет, худо-бедно получает какое-то лечение. А можно этого же пациента качественно и эффективно пролечить и поставить на ноги за неделю, дать рекомендации и поместить под наблюдение.

Но зато за те же 14 дней на одной койке квалифицированную помощь получат не один человек, а два. Есть разница.

Второе — мы выполняем в срок программу госгарантий в стационаре. Как это было раньше: к концу года по показателям видим недовыполнение программы — и все, в последние два квартала судорожно начинаем догонять: кладут людей, держат дольше, приставные койки какие-то начинаются… А как иначе, на это же деньги выделяются государственные, программа должна быть выполнена на 100%. Сейчас такой проблемы нет, все делается в срок, и помощь получают действительно те, кто в ней нуждается. И с правильным оборотом койки. Ну, трудиться приходится, да. Но это чисто организационные вопросы к руководителям.

Хороший пример такой системы — медицина Израиля. Мы удивились: там человека, который перенес большую операцию, на второй день обязательно поднимают на ноги, на третий выписывают и переводят в реабилитационный центр. Затраты на лечение пациента в стационаре очень высокие, реабилитация дешевле. И человеку на самом деле нужна именно она, чтобы он скорее восстановился и вернулся к прежней жизни.

Поэтому и в нашей стране трендом становится развитие реабилитации — он обоснован не только экономически, но и функционально, нужно полноценно, качественно восстанавливать пациентов, а не отпускать их с назначениями после операции. И речь не только про травматологический или ортопедический профиль, но и про восстановление после инфаркта, инсульта и так далее.

— В Казани появится новый центр реабилитации? Или речь о новом корпусе на базе МКДЦ, который анонсировал гендиректор центра Рустем Хайруллин?

— У нас уже функционирует один из лучших в стране центров реабилитации на базе горбольницы № 7, именно он будет провайдером всех будущих изменений. Да, есть планы у МКДЦ, но они далеко идущие.

В перспективе 2025 года — появление отдельного реабилитационного корпуса для бойцов, вернувшихся с СВО, на базе Госпиталя ветеранов войн Казани. Наши ребята будут получать там не только физическую, но и психологическую реабилитацию, это целая программа, требующая системного подхода.

— На каком этапе сейчас этот проект?

— Решение о создании корпуса уже принято, идут подготовительные работы. Корпус разместится в имеющемся на территории здании, но требуется внутренний ремонт, закупка оборудования. Коечного фонда там нет, корпус будет принимать стационарных пациентов госпиталя, а также заниматься амбулаторной реабилитацией. В планах — развить его до уровня ведущего учреждения в ПФО, чтобы услугами реабилитации могли пользоваться также пациенты из других регионов России.

«Поскольку Татарстан много лет в лидирующих позициях по трансплантации органов, нам выделили хорошее количество федеральных квот для пациентов из других субъектов»

«Поскольку Татарстан много лет в лидирующих позициях по трансплантации органов, нам выделили хорошее количество федеральных квот для пациентов из других субъектов»

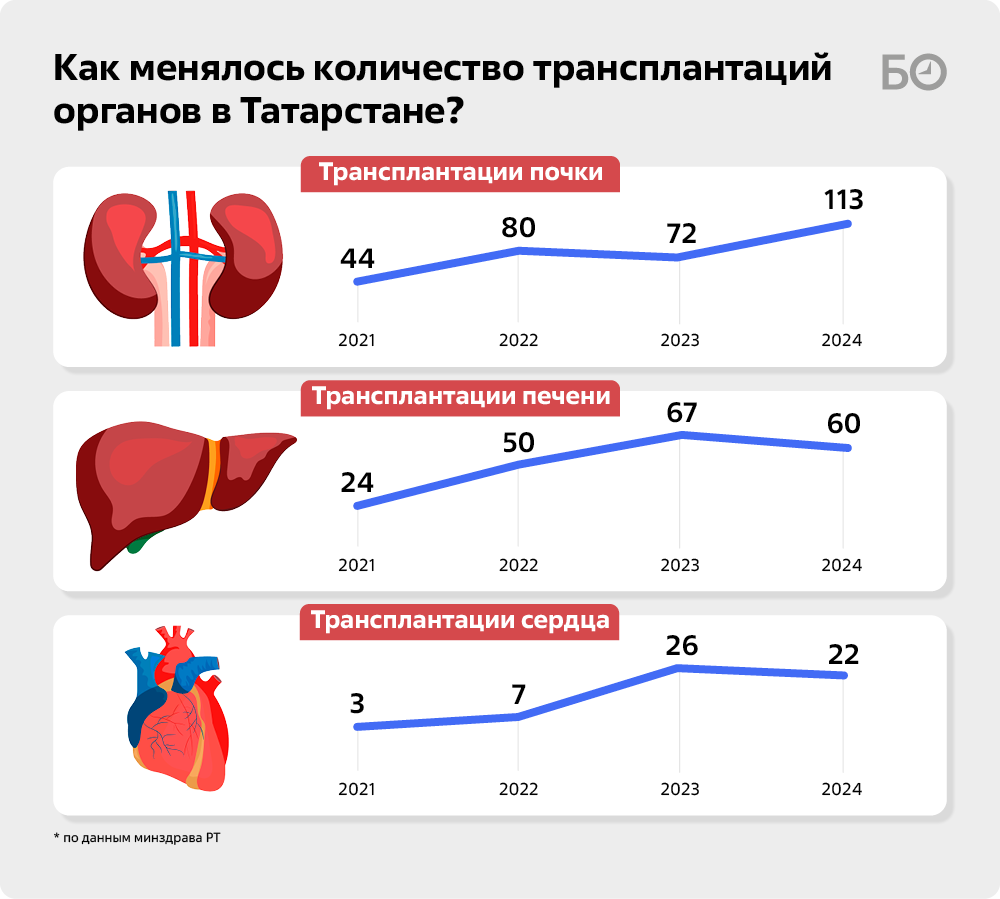

— Для пациентов из других регионов, помнится, прорабатывалась и возможность трансплантации органов. Сохраняются ли эти планы?

— Да, уже готовимся к этому. С Чувашией, Удмуртией отработали варианты, на следующей неделе наши специалисты выезжают в Марий-Эл. И минздрав России здорово поддержал нас в этом направлении: поскольку Татарстан много лет в лидирующих позициях по трансплантации органов, нам выделили хорошее количество федеральных квот для пациентов из других субъектов. Первые операции уже прошли, например, 26 февраля сделали трансплантацию печени пациенту из Удмуртии.

Здорово развивается и родственная трансплантация, например, печени, когда долю органа пациенту дает родственник. Такого в Татарстане раньше не было, а сейчас мы каждую неделю выполняем подобные операции.

— Вы говорили, что от появления в республике центра трансплантологии ПФО нас отделяет именно наличие федеральных квот. Раз они появились, значит, центру быть?

— Скажем так, мы стали ближе к появлению такого центра, ближе к тому, чтобы республика стала лидером трансплантологии в ПФО. Мы готовы расширяться и дальше, включать в донорскую программу жителей соседних республик, наращивать объемы трансплантаций органов пациентам из других регионов России.

— При этом в середине февраля аудитор Счетной палаты республики Ильнур Мубараков заявил, что износ оборудования в больницах Татарстана составляет 62%. Цифра пугает: если это реальная картина, как вообще работать системе здравоохранения — не только в сфере ВМП?

— Нет, это далеко не реальная картина. Часть этого изношенного оборудования находится под списанием, а так как процесс этот небыстрый, то оборудование остается на балансе, и мы имеем такой устрашающий процент.

По факту, ни одна больница не может существовать без оборудования, и здесь у системы здравоохранения есть огромная поддержка раиса Татарстана Рустама Минниханова. На 2025–2027 года предусмотрена республиканская программа обновления парка медоборудования всех медицинских организаций — не только технологичных ВМП-центров, но и первичного звена, поликлиник. Планируется не только обновление имеющейся техники, но и закупка недостающей. Заложены серьезнейшие суммы, на три года расходы на программу составят 6,5 миллиардов рублей. Первый транш в 2 миллиарда рублей на этот год мы уже получили, и уже в течение этого года обновление парка техники начнется, заявки от медучреждений уже сформированы.

«Если молодой специалист уезжает в район, за ним обязательно закреплен наставник, например, от РКБ, МКДЦ, седьмой городской больницы, других учреждений»

«Если молодой специалист уезжает в район, за ним обязательно закреплен наставник, например, от РКБ, МКДЦ, седьмой городской больницы, других учреждений»

«Я не большой сторонник увольнений, но иногда ситуация не предполагает другого выхода»

— Какова в Татарстане сегодня кадровая ситуация с врачами? Большой ли дефицит медиков?

— Он сильно сокращается. Напомню, несколько лет тому назад, в 2022 году дефицит врачей составлял около двух тысяч. За последние два года мы его сократили на 1355 врачей. Плюс 820 врачей в системе в 2023 году, плюс 535 — по итогам 2024 года. И это цифры абсолютного прироста, с учетом текучки, что кто-то уволился, вышел на пенсию и так далее.

— Как приманить еще 700 специалистов?

— Мы работаем над этим. Например, ведем работу с целевиками. Ни в одном субъекте России (за исключением Москвы) нет стольких вузов, дающих высшее медицинское образование.

— Качество выпускников этих вузов вас устраивает?

— Любой врач, да и любой специалист, не только в медицине, набирается опыта со временем. У нас есть система кураторства. Если молодой специалист уезжает в район, за ним обязательно закреплен наставник, например, от РКБ, МКДЦ, седьмой городской больницы, других учреждений. Он целенаправленно курирует его работу либо дистанционно, либо во время приездов. Так специалисты и воспитываются.

— А руководители воспитываются программой «Кадровый резерв»?

— Да, и вполне успешно. Кто-то авансом получил руководящую должность, уже работает, даже не дожидаясь конца обучения. Выходцы из «Кадрового резерва» возглавили, например, Алексеевскую, Лениногорскую, Альметьевскую, и Тетюшскую ЦРБ. На днях было назначение в Тукаевскую центральную районную больницу.

— Прежние главврачи настолько плохо работали?

— Где-то действительно назрела серьезная необходимость обновлений, потому что мы понимали, что прежний руководство и прежний состав не справляются. Но — самое главное — мы никого насильно не принуждали!

Я лично как министр, никому не говорил, мол, ты неэффективный главврач, давай-ка, пиши заявление.

Люди приходили и сами говорили, что вынуждены покинуть пост. И я считаю, что это достойные поступки руководителей. Честное признание всегда импонирует. Я не большой сторонник увольнений, но иногда ситуация не предполагает другого выхода.

— Например?

— У нас много индикаторов, которые мы жестко контролируем. Младенческая смертность, до года, для нас — это чрезвычайное происшествие. Ребенок, если он здоров, не должен умирать. Материнская смерть, если не дай бог происходит, — это трагедия, и каждый руководитель уже это знает.

«Медпомощь в селах стала более доступной. В селах, расположенных более чем в 20 километрах от центральной районной больницы, фельдшер закрывает первый этап диспансеризации»

«Медпомощь в селах стала более доступной. В селах, расположенных более чем в 20 километрах от центральной районной больницы, фельдшер закрывает первый этап диспансеризации»

«Фельдшеры получают от 65 до 70 тысяч рублей, врачи больше 100 тысяч»

— Судя по географии перестановок, медицина в районах серьезно реформируется?

— В 2023 году у нас действительно страдало сельское здравоохранение — там смертность была даже выше, чем в среднем по России: 13,7 промилле против 13. За 2024 год мы это снизили, более того, у нас результаты стали чуть лучше среднероссийских — 12,7 промилле. Конечно, это очень непросто, но мы полностью переформатируем работу фельдшерских акушерских пунктов (ФАП), ведем методичное, каскадное обучение фельдшеров. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что одномоментно получить идеальный результат не получится, нужна долгая терпеливая работа. Но мы к этому стремимся: и первый проект 2024 года так и называется «Идеальный ФАП».

Медпомощь в селах стала более доступной. В селах, расположенных более чем в 20 километрах от центральной районной больницы, фельдшер закрывает первый этап диспансеризации, периодически приезжают мобильные комплексы, здесь работают узкие специалисты, проводят медицинские исследования, флюорографию и маммографию.

В населенных пунктах в радиусе 20 километров от райцентров фельдшеры закрывают первый этап диспансеризации — анализы, ЭКГ и прочее, а флюорография, маммография и работа участкового терапевта уже проходит в поликлинике ЦРБ. Кроме того, идеальный ФАП подразумевает работу телемедицины. У фельдшера всегда есть связь с участковым терапевтом центральной районной больницы, а если нужно, и с куратором в Казани.

— Фельдшеры иногда на практике сталкиваются с тем, что обследуют сельского жителя, находят патологию, предлагают госпитализацию, а он отказывается: мол, скотина не кормлена, за хозяйством надо смотреть, дайте таблетку и я пойду. С этим как бороться?

— Если есть угроза, риски здоровью и жизни, то фельдшер должен проконтролировать, чтобы его обязательно доставили в районную больницу. Вплоть до подключения председателя местного совета самоуправления.

— Сколько ФАП можете назвать идеальными на данный момент?

— В каждом районе порядка трех ФАП исходно наделены функцией идеальных: их миссия — в обучении и экстраполировании всех процессов на остальные ФАП. Так работает каскадное обучение. Дальше, конечно, мы должны проверять работоспособность проекта: заинтересованность фельдшеров, руководителей центральных районных больниц.

— То есть будет масштабный аудит?

— Обязательно! Он будет, есть и был. Выбирается обычно отдаленный или просто неброский ФАП, комиссия выезжает туда без предупреждения и снимает срез. Если мы понимаем, что ровным счетом ничего не сдвинулось и все работает на прежний лад, конечно, могут возникнуть конкретные претензии к руководителю.

— Если фельдшер не работает, меняете фельдшера?

— Вы знаете, мы не так жестоки. Мы обучаем. Фельдшеры абсолютно готовы обучаться. Во-первых, как правило, две трети их уже давно работают на селе, во-вторых, у них достаточно неплохие заработные платы.

— Это сколько?

— Вместе с федеральными социальными надбавками фельдшеры получают от 65 до 70 тысяч рублей. Это хорошие деньги. И к декабрю прошлого года мы полностью нивелировали весь дефицит фельдшеров. Он и так был не таким большим, в отличие от других субъектов, а сегодня нулевой. Тем более, что любой, даже среднемедицинский работник должен проходить через систему ФАПа, практики в районе и так далее.

Врачи получают в среднем больше 100 тысяч рублей.

И сегодня мы видим вовлеченность как руководителей, так и врачей на местах, в общую идею, задачи, которые стоят перед нами. Позвоните сейчас врачу любой ЦРБ, задайте любой вопрос — он на все ответит! Кто у него сегодня умер и от чего (если есть таковой), каков процент пациентов, прошедших диспансеризацию, какой шаг выполнения, сколько ригидных жителей у него в «серой зоне», сколько фельдшеров обучено? На все будет ответ. Еженедельно по субботам в каждом районе проходят КИЛИ (комиссия по изучению летальных исходов, — прим. ред.) — руководители районных больниц съезжаются к своим кураторам, идет детальный разбор причин заболевания, гибели человека.

Такой постепенный рост вовлеченности импонирует. Система здравоохранения — огромный механизм. Чем более цельно и слаженно он будет работать на всех уровнях, от фельдшера ФАПа до руководителя многопрофильного центра — тем успешнее будет отрасль.

«В прошлом году стартовала пилотная диспансеризация по линии репродуктивного здоровья, в 2025 году хотим охватить этими исследованиями 500 тыс. жителей республики репродуктивного возраста»

«В прошлом году стартовала пилотная диспансеризация по линии репродуктивного здоровья, в 2025 году хотим охватить этими исследованиями 500 тыс. жителей республики репродуктивного возраста»

«Должны быть рычаги: например, чтобы без диспансеризации больничный не оплачивали»

— Что изменилось за 2 года, что вовлеченность медперсонала выросла? Что раньше им мешало вовлекаться в процессы?

— Тогда были другие задачи, другие требования времени. Сейчас задача — сделать упор на профилактическую медицину, отношение к профосмотрам изменилось. Кроме того, президентом нашей страны поставлена цель обратить особое внимание на демографию. В прошлом году стартовала пилотная диспансеризация по линии репродуктивного здоровья, в 2025 году хотим охватить этими исследованиями 500 тыс. жителей республики репродуктивного возраста.

— Много ли пациентов в «серой зоне»?

— Допустим, из 35 тысяч населения в «серой зоне» остаются от 1,5 до 2 тысяч человек, на 90 тысяч прикрепленного населения — около 4,5-5 тысяч жителей. Это достаточно серьезный процент.

— Есть какой-то допустимый процент населения, который может оставаться в «серой зоне»?

— «Серой зоны» не должно быть в принципе.

— Если человек — убежденный противник диспансеризации и любой профилактики, что сделает главврач? За руку в больницу не приведешь…

— Вы правы, сейчас вся профилактика дана на откуп медицине, и врач общей практики, медсестра или фельдшер должны как-то уговаривать человека проходить диспансеризацию, находить подход… Согласен, должны быть определенные рычаги в помощь врачам. Такие примеры есть в разных странах. Я всегда привожу пример с Сингапуром и их системой субсидий от государства. Медицина там платная, но если человек прошел диспансеризацию и заболел в течение года, то государство оплачивает половину лечения. Если пациент диспансеризацию не прошел, то берет на себя полную оплату лечения.

— В России такая модель возможна?

— В России самая гуманная медицина, она бесплатная, и это, на данный момент, самый правильный вариант.

Рычаги, которые будут стимулировать человека бережнее относиться к своему здоровью, могут быть разными. Например, привязка оплаты больничного листа к диспансеризации у трудоспособного населения: не прошел осмотр и заболел — больничный не оплатят.

Или скидки на оплату ЖКХ в случае прохождения диспансеризации. Хороший рычаг? Хороший! Но все подобные меры должны быть проработаны на законодательном уровне. И вопрос уже рассматривается: Владимир Путин анонсировал в 2025 году разработку определенных рычагов для прохождения диспансеризации, в частности — налоговый вычет для тех, кто планово ходит на профилактические осмотры.

«Потенциал Татарстана по инновационным направлениям очень большой, мы делаем имиджевые вещи, которые выводят республику на лидирующие позиции»

«Потенциал Татарстана по инновационным направлениям очень большой, мы делаем имиджевые вещи, которые выводят республику на лидирующие позиции»

— Марсель Мансурович, какие ключевые задачи вы ставите себе на 2025 год?

— Те же самые — работать по улучшению показателей общей смертности и улучшения демографической ситуации в республике. Медицина стоит на двух китах. Первый — рутинные процессы. Это про профилактические, лечебные мероприятия, в них зашиты все демографические показатели. Если все эти рутинные мероприятия выполняются четко и эффективно, если достигаются целевые показатели общей смертности, ожидаемой продолжительности жизни, рождаемости — можем говорить, что работаем на «пятерку».

Второй кит — имиджевая составляющая. В ней — все инновации, ВМП-помощь, этому тоже уделяется много внимания. В конце прошлого года в Республиканском онкодиспансере начал работу робот-хирург последнего поколения. В мире таких машин всего несколько, в России — только у нас. Наши ребята уже освоили робота, и со следующей недели онкологи РКОД начинают самостоятельную работу на роботе. Серьезным подспорьем будет, если у нас появится гамма-нож, его появление было анонсировано.

Вообще, потенциал Татарстана по инновационным направлениям очень большой, мы делаем имиджевые вещи, которые выводят республику на лидирующие позиции. В совокупности, если обе части будут отработаны на «пять», здравоохранение Татарстана будет лидировать в стране.