Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla per i disturbi alimentari. Servono 700 posti letto, ma ce ne sono 403

Ne soffrono 3 milioni di persone in Italia e dopo il Covid i casi sono in costante aumento: del 20% annuo tra i ragazzini di 10-13 anni. Cinque Regioni totalmente senza posti letto

Continuare a «fare rumore» contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA) è necessario. Non solo perché domani, 15 marzo, si celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione su anoressia, bulimia, binge eating e le altre problematiche della nutrizione. Ma anche perché le richieste di aiuto sono drammaticamente in crescita dopo il Covid, soprattutto tra i giovanissimi.

I numeri complessivi

«Il dato è in costante aumento del 20% annuo tra i 10 e 13 anni» evidenzia Laura Dalla Ragione, direttrice della rete dei servizi per i disturbi alimentari dell’Usl Umbria 1 e coordinatrice del tavolo tecnico sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione del ministero della Salute.

Nel 2023 i nuovi casi diagnosticati sono arrivati a quota 1,6 milioni (erano 680mila nel 2019) con un numero complessivo di persone colpite superiore a tre milioni (era di 300mila nei primi anni 2000).

I posti insufficienti

Il secondo motivo per cui questa epidemia dilagante deve far preoccupare è che i servizi assistenziali che dovrebbero riabilitare questa lunga lista di pazienti sono in affanno e ancora mal distribuiti nel Paese. «Dei 135 centri censiti a gennaio dall’Istituto superiore di sanità, la maggior parte, 68, si concentra al Nord, 26 al Centro e 41 tra il Sud e le Isole - riferisce Dalla Ragione -. Il numero generale di centri resta comunque insufficiente. Neanche tre su dieci dispongono di una struttura residenziale per la riabilitazione intensiva e il 40% delle residenze non accoglie i minori sotto i 14 anni». Con questa conseguenza: «Oggi quasi tutte le domande per le strutture residenziali arrivano dai reparti di neuropsichiatria infantile, dove finiscono i ragazzini più critici, che vengono alimentati con un sondino nasogastrico e che dopo la fase più acuta non dovrebbero essere mandati a casa ma inseriti in un percorso di riabilitazione in una di queste strutture specializzate in cui però i preadolescenti faticano più di tutti a trovare un posto - denuncia l’esperta -. Se l’assistenza viene interrotta il rischio di recidiva è altissimo. Non si può pensare, infatti, che i casi gravi che in ospedale ricevono la nutrizione artificiale rientrino a casa e inizino a mangiare per bocca intorno al tavolo con la mamma e il papà senza aver prima recuperato un rapporto sano con il cibo».

Il fondo non basterà

Il rifinanziamento del fondo per i disturbi alimentari anche per il 2024 resta una misura tampone. «Riusciremo a rinnovare probabilmente i contratti del personale fino alla fine del 2025 ma c’è un’enorme difficoltà in tutte le Regioni a reclutare candidati per contratti di lavoro a termine, specialmente tra i medici, psichiatri, endocrinologi e dietologi. Affinché la rete dei centri funzioni come si deve su tutto il territorio è necessario che i disturbi alimentari diventino un Lea autonomo, con finanziamenti stabili e vincolati» insiste Dalla Ragione.

I livelli di cura

I livelli di cura che i centri dovrebbero garantire sono: ambulatorio specialistico, day hospital o centro diurno (per pasti assistiti, gruppi psicoeducativi, psicoterapia, terapia nutrizionale) riabilitazione intensiva residenziale e ricovero ospedaliero salvavita. Ma i reparti di neuropsichiatria infantile, che dovrebbero prendere in carico anche i pazienti con disturbi alimentari, soffrono di una storica carenza di posti letto. «Sono 403 in tutta Italia ma ne servirebbero almeno 700. Oggi in cinque regioni, cioè Calabria, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Abruzzo, non ce n’è nemmeno uno - riferisce Elisa Fazzi, direttrice della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asst Spedali civili di Brescia e presidente della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza -. I reparti, di conseguenza, sono sempre intasati, con circa il 20% dei letti occupato da bambine e ragazze con anoressia grave. Chi non trova posto finisce in pediatria o in reparti per adulti, come psichiatria e medicina interna, dove però rischia di ricevere un’assistenza non completa e diversa da quella che gli garantirebbe la neuropsichiatria con un’equipe multidisciplinare, formata da neuropsichiatra, dietologo, dietista, psicologo, educatore e terapista della riabilitazione, che oltre a occuparsi degli aspetti organici è in grado di gestire anche gli aspetti psichici e i bisogni educativi di chi ha rapporti patologici con il cibo».

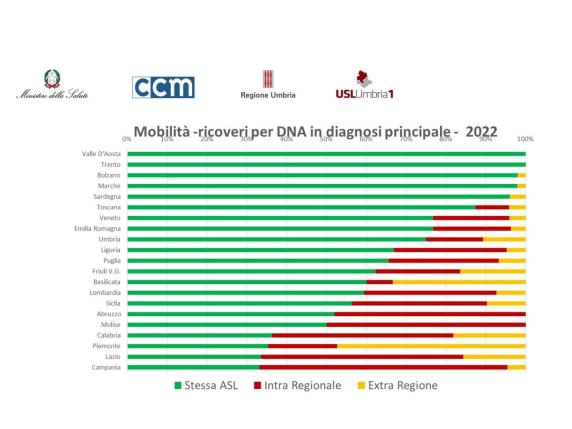

Mobilità sanitaria correlata ai DCA (credits: Laura Dalla Regione)

Gli educatori a domicilio

L’Emilia Romagna è tra le regioni che ha puntato di più sugli educatori a domicilio per riabilitare adolescenti e preadolescenti con disturbi alimentari riducendo i ricoveri in ospedale e il ricorso alle strutture residenziale. «Il ragazzo è preso in carico dal "day service", un servizio ambulatoriale specialistico che, oltre a pasti assistiti, gruppi psicoeducativi e psicoterapia, mette a disposizione un educatore per interventi a domicilio e nei luoghi di vita del paziente per facilitare il suo rapporto con la famiglia e i pari e l’inserimento a scuola - spiega Marinella Di Stani, responsabile del percorso disturbi alimentare dell’Ausl Romagna e coordinatrice del tavolo tecnico regionale sui disturbi alimentare -. In caso di ricovero, l’educatore può affiancare il paziente già in ospedale per favorire il rientro a casa in un clima più disteso e collaborativo con i genitori. Su 536 casi seguiti nel 2023 dalla nostra azienda sanitaria circa il 30% ha usufruito degli interventi a domicilio».

I campanelli d'allarme

Ci sono alcuni segnali che possono indicare la presenza di un disturbo alimentare e che devono mettere in guardia i genitori. «Comportamenti alimentari anomali finalizzati alla perdita di peso, che perdurano nel tempo, almeno da tre mesi, e includono: eliminazione di numerose categorie di cibi, andare spesso in bagno dopo i pasti, mangiare molto lentamente sminuzzando il cibo in piccolissimi pezzi, fare tantissima attività fisica, alternare abbuffate a digiuni, utilizzare lassativi e diuretici in modo ripetuto - spiega Dalla Ragione -. Ma accanto a questi comportamenti ci deve essere contemporaneamente un vistoso cambiamento di carattere: ragazze e ragazzi che erano allegri, solari e brillanti diventano tristi, asociali e insofferenti. Quindi i comportamenti alimentari anomali associati al cambiamento di carattere ci devono fare sospettare che sta succedendo qualcosa».

A chi chiedere aiuto

In questi casi è bene parlarne con il medico o pediatra di base che sapranno indirizzare la famiglia al centro per i disturbi alimentari più vicino, dove opera un’equipe multidisciplinare, composta da psichiatra o neuropsichiatra, psicologo, educatore, dietista, specialista in nutrizione clinica e scienze dell’alimentazione, internisti, pediatri, tecnico della riabilitazione psichiatrica, infermiere.

Per la prima visita si accede in modo diretto (fissando un appuntamento telefonico) oppure dietro ricetta del medico curante. Al solo costo di un ticket. Tutte le altre prestazioni erogate lungo il percorso di cura sono completamente gratuite.

È disponibile anche la mappa online realizzata dall’Istituto superiore di sanità per geolocalizzare i centri dedicati nella propria regione.

Al numero verde nazionale «Sos disturbi alimentari», 800.180.969, anonimo e gratuito, attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 21, rispondono psicologi e nutrizionisti che offrono un servizio di counseling e informazioni sui centri specializzati sul territorio. «Le telefonate sono raddoppiate nel 2020 e triplicate nel 2023» informa Dalla Ragione, che dirige il numero verde.

Le conseguenze

I disturbi alimentari sono una patologia complessa. Affidarsi a un’equipe esperta e arrivare precocemente alla diagnosi è fondamentale per ridurre le conseguenze fisiche e psicologhe scatenate dall’ossessione sempre più intensa per il cibo. Tra queste: depressione, limitazione della vita sociale e lavorativa, compromissione di apparati (cardiaco, gastrointestinale, endocrino, ematologico, dermatologico), osteoporosi, fino alla morte nei casi più gravi. «Le cause di morte sono collegate alle complicanze mediche e all’alto tasso di suicidio - sottolinea Dalla Ragione -. Solo nel 2023 i decessi per malattie legate ai disturbi dell'alimentazione sono stati 3.780 e sono ormai la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. I dati dimostrano che si muore di più nelle regioni dove non ci sono strutture specializzate».