Представьте: вам предлагают стать пионерами нового образовательного направления, сулят уникальные возможности, зарубежные стажировки, престижный сертификат и стипендию, которая звучит как сказка. Вы, полные энтузиазма, бросаетесь в эту авантюру, чтобы стать не просто врачами, а врачами-исследователями. Но через пару месяцев понимаете, что вместо научного прорыва оказались в лабиринте неопределенности, где правила пишутся на ходу, а обещания растворяются как дым. Добро пожаловать в научную ординатуру БГМУ – эксперимент, который, возможно, стал для студентов не столько шансом, сколько испытанием на прочность.

Это не история о том, как мечты сталкиваются с реальностью. Это история о том, как 32 амбициозных ординатора оказались в подвешенном состоянии между наукой и бюрократией, между надеждой и разочарованием. И если вы думаете, что это просто «очередная студенческая проблема», то приготовьтесь удивляться. Потому что здесь есть всё: невыплаченные стипендии, отсутствие официальных документов, лекции, которые больше запутывают, чем учат, и заведующие отделений, которых зажали между молотом и наковальней. Начнем с самого начала.

А начиналось так красиво...

Со слов студентов, которые захотели рассказать об этой ситуации нашему изданию, они узнали об открытии научной ординатуры весной 2024 года через своих старост, а тем сказал отдел ординатуры. Предложение поступило только действующим ординаторам, и продлиться обучение должно было до окончания основной. То есть если студент поступал в научную на втором курсе основной специальности, то учиться он мог всего год – это сокращенный цикл. Если же на первом курсе, то учился два, проходя полный цикл.

Фото: ректор на встрече с ординаторами, пресс-служба БГМУ

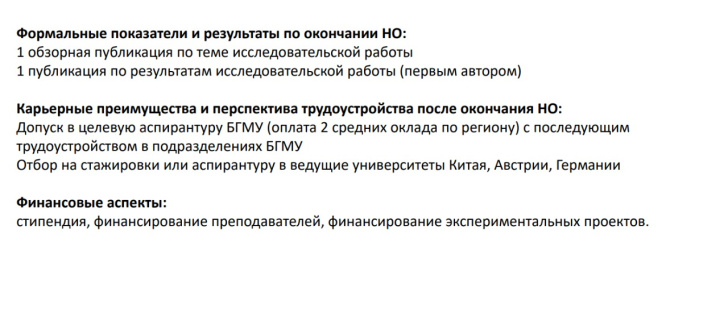

Предложение было действительно заманчивым: студент по итогу выходил не только с опытом в исследовательской деятельности, но и с сертификатом «врача-исследователя», который в дальнейшем может помочь с поступлением в аспирантуру. Еще из достоинств поступления описали последующее трудоустройство в лабораторию университета и стажировки в Китае, Австрии и Германии. Однако на тот момент никаких подробностей отдел ординатуры не раскрывал – они и сами не знали, что это такое. Студентам обрисовали более четкую картину только летом.

– Примерно в июне объявили о собрании с ректором университета, где Павлов дал подробности: какие есть лаборатории и что там изучают. Сказал, что каждый ординатор должен будет по теме своей основной ординатуры писать статьи. Нужно было выбрать лабораторию, которая ближе всего к специальности, и начинать работу. Например, человек учится на лора, значит и исследование будет по теме, связанной с ушами, носом, горлом. Если на акушера, то по беременности и родам, – объясняют студенты.

Студентам сказали, что необходимо написать в год две научные статьи: первую обзорную, вторую экспериментальную. В середине учебного года стало известно, что можно также выдвинуть свой патент на изобретение.

С 11 июля по 25 августа, согласно сайту БГМУ, проходили отбор и собеседование со студентами.

– Нас обзванивали постепенно, потом приглашали на собеседование. Критериями прохождения были наличие опубликованных статей и знание английского языка. Результаты отобравшихся нам огласили в конце сентября. Обучения началось в октябре, – рассказывает один из ординаторов.

Проблемы стартовали в это же время

Всего поступило, по данным пресс-службы БГМУ, 32 абитуриента: 16 ординаторов с первого курса и 16 – со второго. Эта же информация находит подтверждение у студентов, которые получили «список рекомендованных к зачислению» после поступления. Он есть в распоряжении редакции.

И на этом моменте мы задержимся. Дело в том, что этот файл не имеет никаких дат, печатей от ВУЗа, герба и названия БГМУ на нем также нет. Это просто сводная таблица с данными абитуриентов и их научных руководителей, которая, по сути, юридического веса не имеет. Это вся информация, которая поступила от университета студентам. Больше никаких документов официальных они не получали, в том числе списка поступивших.

Тем временем до конца учебного года оставалось 4 месяца.

– В октябре был список людей, «рекомендованных к поступлению», но до сих пор на нас нет никакого приказа. Официально нас нигде нет. Кураторы говорили, что вот опубликуете статью и приказ вам будет, и стипендия. Мы не уверены даже, что нас 32, потому что кураторы постоянно говорят, что нас вообще около 40, – рассказывают студенты.

Остановимся также и на стипендии. На встрече с абитуриентами ректор Валентин Павлов пообещал и финансовую поддержку новому направлению: финансирование преподавателей, экспериментальных проектов и выплату стипендий. Особенно заинтересовало последнее: ежемесячно студентам обещали платить по 20-25 тысяч рублей.

Фото: скриншот из презентации, показанной студентам, БГМУ

– В первый же месяц мы спросили про стипендию. Сперва нам ответили «да, будем платить», потом «чуть позже», в итоге «как первую статью опубликуете, будет у вас стипендия». Каждый месяц они напоминали, что мы должны им статьи, но деньги, видимо, не собирались платить. Мы знаем, что БГМУ выиграл грант, и им, похоже, нужно было отчитаться, на что пошли деньги. Нужны были наши публикации, – предполагают студенты.

Ответ по стипендиям звучал от заведующей научной ординатуры Юлии Георгиевны Кжышковска. Это была та же песня: если студенты сдадут минимум одну статью, то вопрос о стипендии поднимется со своей стороны она будет настаивать, чтобы ее платили с октября. С самой Юлией Георгиевной студенты вживую никогда не виделись – только по видеосвязи, в России она не проживает.

Сейчас между заведующими кафедр и самими студентами ходит информация, что на стипендию можно будет рассчитывать в том случае, если вуз отчитается по тому самому гранту программы «Приоритет 2030» и отстоит его. А 18 марта стало известно, что БГМУ и еще три башкирских ВУЗа вошли в эту программу и получат дополнительное финансирование. Университету выделят 450 миллионов рублей на развитие. Стоит ли ожидать, что теперь студенты получат обещанные им деньги?

Путем нехитрых вычислений оказывается, что ВУЗ одному только студенту уже задолжал обещанную стипендию в 120-150 тысяч рублей за этот неполный учебный год.

Процесс обучения

Проблемы были не только в деньгах. Лекции в рамках научной ординатуры проводили очень несистематизированно и беспредметно. Заведующая говорила, что они пытались составить расписание, однако сделать это грамотно не удалось. Лекции были тоже не по теме: абстрактные, не связанные с заболеваниями по основной ординатуре. Хорошие, познавательные, но не очень продуманные.

– Все лекторы старались, все вкладывалась по максимуму. Поэтому мне стыдно сказать, что лекции были плохие. Там скорее вопрос к их порядку. Было бы реально правильнее поставить сначала как писать статьи, где информацию брать, а уже потом для общего кругозора, – подтвердил информацию другой студент.

Первый день учёбы начался с лекции в лаборатории, на середине которой пришла куратор и сказала, что к февралю ждёт от студентов обзорную статью. А когда студенты пришли в лаборатории, им сказали, что нельзя приходить со своими идеями статей – дескать, лаборатория работает над каким-то проектом, и вы с этим и должны работать.

Несмотря на то, что одним из условий отбора в ординатуру было написание научных статей, и не у всех студентов здесь был опыт. Когда учащиеся об этом говорили на собеседовании, члены комиссии отвечали: «ничего, все впереди». Абитуриенты ожидали, что им расскажут, как писать и какие источники использовать, но это произошло лишь в декабре.

За каждым научным трудом закреплялись руководитель с основной кафедры и от лаборатории. Таким образом, им также в копилочку падает исследовательская работа. Однако сами руководители не до конца понимали, что такое вообще научная ординатура и как им работать со студентами.

– По ощущениям, заведующие лабораторий тоже не знали, что с нами делать. Но они всегда на нашей стороне, всегда помогают. На первой-второй лекции нам провели экскурсию по некоторым лабораториям, и один из преподавателей спросил: «Что я должен от вас требовать в конце года?» Хотя мы же были прикреплены к ним, значило ли это что даже им не объяснили кто мы и чего от нас требовать? – интересуются студенты.

Поняв отношение к себе, студенты перестали ходить на лекции. На первых порах ходили все, однако со временем становилось все меньше и меньше. Хуже всего то, что студенты начали отчисляться с направления – сейчас их осталось лишь 16 ординаторов.

– Вся научная ординатура не продумана до конца, и правила выдумываются на ходу. Ректор это все затеял и сейчас не знает, что делать. Остальные же маленькие люди, которые его должны слушать, – отчаиваются студенты.

Ответ БГМУ

Мы направили официальный запрос в университет, чтобы выяснить, когда студентам будут выплачивать стипендии, и ознакомиться с документами, регламентирующими работу научной ординатуры.

Ознакомиться со всей информацией о научной ординатуре нам сказали по ссылке. Она ведет на раздел с «Научной деятельностью» и далее с «Научной ординатурой» на сайте БГМУ, однако на этой странице нет никаких официальных документов. Лишь ознакомительная информация о курсе.Также мы спросили, связан ли «Приоритет 2030» и грант, получаемый вузом с финансированием направления. На это получили ответ, что «в настоящее время нет ни одного гранта, связанного с научной ординатурой». И на самый главный вопрос, касающийся стипендий, мы получили очень расплывчатый ответ.

– Все ординаторы, обучающиеся на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и успешно сдавших промежуточную аттестацию на «отлично» или «хорошо», получают государственную стипендию. По результатам промежуточной аттестации в научной ординатуре обучающимся будут выплачиваться стимулирующие выплаты. Стимулирующие выплаты выплачиваются с момента назначения и до назначения новых или прекращения обучения, – гласит ответ университета.

Вывод

Итак, что мы имеем в итоге? Научная ординатура, задуманная как прорывной образовательный проект, превратилась в хаотичный эксперимент, где студенты стали скорее подопытными, чем участниками. Вместо четкой структуры – неразбериха. Вместо обещанных стипендий – пустые обещания. Итог предсказуем: из 32 абитуриентов осталось лишь 16, а те, кто еще держится, скорее остаются из упрямства, чем из веры в систему.

Но давайте не будем ставить точку. Потому что эта история – не просто о провале. Это сигнал. Сигнал о том, что новые инициативы требуют не только амбиций, но и продуманной реализации. О том, что студенты – не расходный материал для отчетов по грантам, а будущее науки и медицины. И если БГМУ действительно хочет стать пионером в образовании, ему придется не только признать ошибки, но и исправить их.

Пока же научная ординатура остается проектом, который «едят» с большим количеством вопросов и минимальным количеством ответов. Если вуз не возьмется за ум, этот эксперимент рискует стать не прорывом, а предостережением.

Остается только надеяться, что эта история получит достойное продолжение. А пока – Пруфы.РФ продолжит следить за развитием событий. Ведь, как говорится, «наука требует жертв», но жертвами не должны становиться те, кто в нее верит.

Читайте также

- «Вместо медсестер – студенты-иностранцы и ординаторы!»: исход медсестер в Башкирии- Ученые создали препарат, который может полностью избавить от ВИЧ

- Санатории в Башкирии передали в собственность БГМУ

- «Это индусские»: в БГМУ вновь пожаловались на эпидемию клопов

- Вузы из Башкирии попали в рейтинг влиятельных университетов страны