Комментарии 0

...комментариев пока нет

«Мне дан разум, позволяющий быть как самокритичным, так и самовлюбленным»: к юбилею Олега Анофриева

21.07.2025

Перефразируем известную максиму советского поэта: «Актер в России — больше, чем актер». Кинематограф СССР предъявлял к будущим экранным героям серьезные требования, и умение петь всегда считалось колоссальным бонусом. Но крайне редко получалось так, чтобы один человек был наделен талантами играть, петь, да еще и сочинять. Анофриев в этом плане был одним из немногих и сумел оставить свой уникальный след.

По профессии Олег Андреевич прежде всего именно актер: окончил школу-студию МХАТ, играл в Центральном детском театре, в театрах имени Маяковского, Моссовета. Его кинематографический дебют состоялся в 1955-м: Анофриев исполнил роль стиляги в короткометражном фильме «Секрет красоты». Спустя сорок четыре года его роман с большим экраном закончился: в ленте «Опять надо жить» 1999 года артист сыграл начальника станции. Обе роли, как нетрудно догадаться, второстепенные — и это немаловажная ремарка применительно к нашему герою.

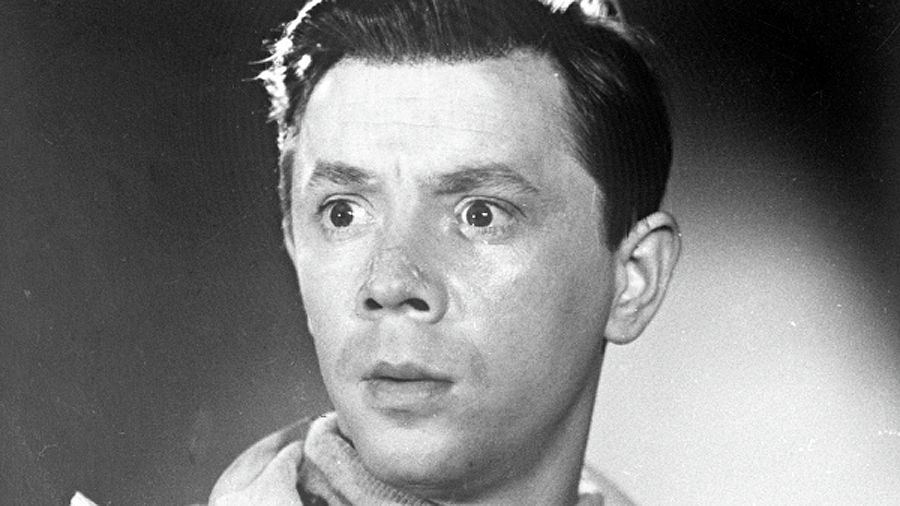

«Путешествие в молодость». Фото: РИА Новости

В фильмографии Олега Анофриева порядка шестидесяти картин, но главных ролей — раз-два и обчелся. Можно предположить, что в кино он не успел реализовать себя в полной мере: недоиграл, недосказал, недодекламировал. Но, во-первых, это не совсем так: некоторые воплощенные Анофриевым экранные образы — Владька Карпов («Коллеги»), Савушкин («Девушка с гитарой»), Петя Зубов («Сказка о потерянном времени») — прочно осели в памяти. А во-вторых, думается, не в назойливом мелькании перед публикой состояла главная миссия артиста.

Подлинное величие Анофриева заключалось в другом: его заслуженно и безоговорочно считали лучшим поющим артистом Советского Союза. На фоне именитых коллег по цеху, умеющих не только прекрасно работать в кадре, но и уверенно обращаться с микрофоном в студии звукозаписи (Михаил Боярский, Николай Караченцов, Андрей Миронов среди прочих), Олег Андреевич все равно выделялся. И пел он не только безукоризненно с вокальной точки зрения, но делал это по-актерски виртуозно, перевоплощаясь в разных персонажей в рамках одного проекта. Вспомним навскидку Львенка и Черепаху («Как Львенок и Черепаха пели песню»), трубадура и атаманшу («Бременские музыканты»), капитана танкера, грузчиков и медведя («В порту»).

«Как Львенок и Черепаха пели песню»

И это мы упомянули только несколько песен из анимационных лент. А ведь голос Анофриева украшает и многие популярные «взрослые» композиции — причем в каком-либо ином исполнении мы их уже не представляем: «Палуба», «И солнце всходило», «Это было недавно, это было давно», «Если радость на всех одна...», «Песенка шофера» и многие другие.

Одним из главных своих достижений главный советский трубадур всегда считал исполнение песни Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева «Есть только миг». «Это самая близкая для меня песня, я с ней прожил полжизни, — вспоминал Анофриев. — Гениальное произведение, такие появляются раз в сто лет». Эту песню, одну из лучших в истории отечественной эстрады, исполняли многие достойные артисты — от Олега Даля до Николая Расторгуева. Но версия Олега Андреевича навсегда останется канонической.

Миг Анофриева — это уникальный голос, которым мастер одаривал нас на протяжении десятилетий. Звучит он, кстати, и в песне, которую артист написал сам. Нелишне напомнить, что автором одной из лучших композиций в истории советской эстрады, «Какая песня без баяна», был сам Анофриев. Сочинил он и несколько других симпатичных вещей, чем уверенно доказал: как незаурядный сочинитель он тоже состоялся. Олег Андреевич прожил 87 лет, и хотя многое успел сделать, никогда не кичился своими заслугами. Но и цену себе тоже знал: «Мне дан разум, позволяющий быть как самокритичным, так и самовлюбленным», — говорил он.

«Бременские музыканты»

В памяти зрителей и слушателей Анофриев остался как обаятельный, лучезарный и светлый человек, «поставщик» хорошего настроения. Однако в последние годы его наблюдениям за окружающей действительностью был свойственен некий саркастично-угрюмый настрой. Олег Андреевич не стал затворником, но внимания к собственной персоне не искал. Суть его мироощущения можно было выразить написанными им же стихами:

Я уйду незаметно, ни с кем не прощаясь,

Чтобы тем, кому мил, не спугнуть и улыбки с лица.

Я уйду незаметно, умереть не решаясь,

Оставаясь живым — и живым без конца.

Чтоб недели и годы вы об этом не знали,

Так же слушали песни, пели вместе со мной.

Чтобы ваши невзгоды и ваши печали

С вами реже встречались иль шли стороной...

Учитывая философски-отстраненную интонацию, сквозящую в этих строках, интервью, данное Анофриевым нашей газете в конце 2014 года, можно считать большой удачей. Некоторые фрагменты из той беседы мы и предлагаем вашему вниманию.

О литературном творчестве для души

«У меня нет необходимости как-то самовыражаться. Постоянно звонят с телевидения с различными предложениями, но мне все это не интересно. Сижу тихо в селе, предпочитаю в Москву не выезжать. Видимо, просто устал от жизни. Хочется побыть в стороне, никого не видеть, кроме собственной семьи, и заниматься любимым делом, коим на сегодняшний день является сочинение стихов. Также пишу прозаические эссе, воспоминания о тех великих людях, с которыми в разные годы сводила судьба, пародии, эпиграммы...

Что-то выкладываю на собственном сайте. А специально издавать... Знаете, не вижу в этом большого смысла. Все-таки я человек двадцатого века, а не двадцать первого. Сейчас уже другая манера письма, в которую я, простите за каламбур, не вписываюсь. Иной образный ряд, изменились и оценочные категории, эпитеты и метафоры тоже не мои — в общем, все мне, по большому счету, чуждо. Пишу в классической манере — извините за нескромность, но по-другому не скажешь. Беру за основу классиков, произведения которых в свое время хорошо усвоил.

.jpg)

«За витриной универмага»

У меня накопилось уже шесть дисков, но я считаю позорным для себя куда-то бегать, разносить собственные сочинения по почтовым ящикам — как делают многие современные «звезды». Бывало, запишут альбом, и начинают его «раскачивать» — подобная суета не по мне. Дарю друзьям и не преследую никакой материальной выгоды».

О незавидной роли песни в современном кино

«Сегодня музыка для кино в целом и песня для фильма в частности утратили свои, некогда казавшиеся непоколебимыми, позиции. На днях включил телевизор, наткнулся на изумительную ленту 1940 года «Светлый путь», с Любовью Орловой в главной роли. В очередной раз восхитился: Господи, какое важное место — да фактически решающее — в картине занимает музыка!

Это можно сказать и в отношении многих других старых фильмов: они, по сути, на отличной музыке построены. Недаром в те годы существовала настоящая музыкальная редактура, при которой принимали далеко не все песни даже самых знаменитых композиторов. Им порой приходилось по два-три раза переписывать собственные произведения, дабы они в итоге попали в картину.

А сегодня вся эта структура разрушена, и поэтому мне кажется, что дни хорошей и правильной экранной или театральной песни сочтены. И как «лечить» современную песню, я, честно говоря, не знаю. Поющих артистов сейчас не меньше, чем в лучшие времена, — правда, плохо поющих. А если порой и встречаются хорошие исполнители, то для них просто нет достойных песен. Получается некий замкнутый круг. Говорить о том, «почему тогда — да, а сегодня — нет», на мой взгляд, бессмысленно. Достаточно просто посмотреть на имена: Островский, Френкель, Бабаджанян, Фрадкин, Фельцман — вы можете назвать нынешних творцов, кого следует поставить в один ряд с этими великими композиторами?»

«В порту»

О примитивности, хамстве и шпане в искусстве

«Недавно я, хохмы ради, решил сочинить нечто «модное». Написал такой нарочитый примитив, что дальше ехать некуда, типа «Ты пойди сюда, не ходи туда, ты моя любовь, что волнует кровь» и все в таком духе. Получилась банальная ерунда, но современной песни не вышло. Ведь у песни этой, при всем моем брезгливом к ней отношении, свой образный ход: метафоры, эпитеты, определения, которые надо знать, а не просто тупо заимствовать. Этим нужно жить — а я, видимо, современными кодами просто не оперирую в должной степени. Не понимаю таких художественных посылов, как «Я временно беременна» или «Не давай ему, а давай тому»...

У Мережковского есть книга «Грядущий хам». Так вот, этот самый хам давно уже пришел: занял свою нишу, расплодился. Но самое отвратительное то, что хам этот — устойчивый и настырный. Он предлагает и продвигает свое псевдотворчество, которое распространяется с неимоверной быстротой...

На режиссерскую вахту заступила шпана. Пришли люди, суть мировоззрения которых сводится к эротике и прочей муре. Я хоть и с известной долей иронии отношусь к учению Станиславского, все же считаю, что в одном он точно был прав: категорически запрещал актерам на сцене есть, пить и все в этом духе. Потому что в противном случае никакого искусства не получится. А сейчас на экране и на сцене обязательно жрут, бухают, матерятся и трахаются».

О расставании с театром:

«Я пришел к выводу, что это фальшивое сообщество. Непоследовательное, нестабильное и нечестное — удержаться там, обладая твердой человеческой позицией, представлялось невозможным. Где-то надо было солгать, под кого-то прогнуться или, наоборот, кого-то унизить, поставить на колени. Мне это казалось чуждым. При этом у меня много друзей из театральной среды — поэтому никого обижать не хочу. Я просто, видимо, разлюбил профессию актера, устал считаться сценической личностью, которой, откровенно говоря, никогда не являлся».

«Бременские музыканты»

О «Бременских музыкантах»

«Все произошло спонтанно, с одной стороны. С другой — мы знаем, что случайностей в этом мире не бывает. Просто получилось так, что в нужное время в правильном месте собрались четыре незаурядные личности — одна талантливее другой. Прекрасный композитор Геннадий Гладков, замечательный детский поэт Юрий Энтин, потрясающий актер и сценарист Василий Ливанов, ну и ваш покорный слуга — осмелюсь к вышеперечисленным персонам причислить себя.

Мы не предполагали, что получится сверхшлягер — тем более, что создали его фактически за одну ночь. Пришли в студию в одиннадцать вечера и ушли в семь утра. Связано это с тем, что выкроить время представлялось трудновыполнимой задачей: студия звукозаписи «Мелодия» постоянно была занята — то классиками, то эстрадниками, то еще кем-нибудь. Но, как показало время, овчинка стоила выделки: получился шедевр, который по сей день мало кого оставляет равнодушным...

Часто, когда заходит речь об этом мультфильме, говорят о моем удивительном перевоплощении. Да ладно, Господь с вами! Просто сыграл самого себя, и все дела. Можете считать, что вот такой я разносторонний».

«В добрый час»

Об искренности и актуальности

«В песне я ценю прежде всего душевность, искренность и своевременность. Несколько лет назад написал песню, которая называется «Пора, Россия!». В ней есть такие строки:

Не плачь, Россия, о прошедшем

Стеной осеннего дождя.

О тех столетьях сумасшедших,

Державой сделавших тебя.

Не плачь, Россия, об убитых

На поле брани сыновьях,

Не плачь о подвигах забытых,

Святых, потерянных словах.

Пора, Россия, улыбаться

И собирать Святую Рать!

Уж лучше пусть Тебя боятся,

Но не посмеют презирать!

Мне кажется, сегодня эта вещь звучала бы как гимн. Но ее, увы, никто не знает. Когда впервые предложил эту композицию, мне ответили: слишком рискованно. А потом я уже не пошел — не захотел унижаться. Песня была написана своевременно — сегодня заискивать перед Америкой, по меньшей мере, недостойно».

Фото: «За витриной универмага» (на анонсе) и Александр Яковлев/ТАСС