Как «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского занял особое место в истории советского кино

Религиозные скитания: на пути к экрану

Второй фильм Тарковского – шедевр с нелегкой судьбой. Особенно в родной стране, где «Андрей Рублёв» пролежал на полке около пяти лет. Пока трехчасовой эпос крутили в Каннах, а затем в парижских кинотеатрах, в Советском Союзе фильм сталкивал лбами Тарковского и чиновников – цензурные правки мешали ленте официально выйти в прокат (до 1971 года «Рублёва» можно было увидеть разве что на нескольких смотрах и подпольных показах). Впрочем, еще до препирательств с цензорами Тарковский вместе с Андреем Кончаловским сокращали сценарий – он становился все менее повествовательным, но более выразительным. Это многое говорит о методе Тарковского: главное в его картинах – не отдельные идеи или мысли, а вхождение в саму чувственную среду фильма. Святая максима поэтического кино: не понимать, а чувствовать.

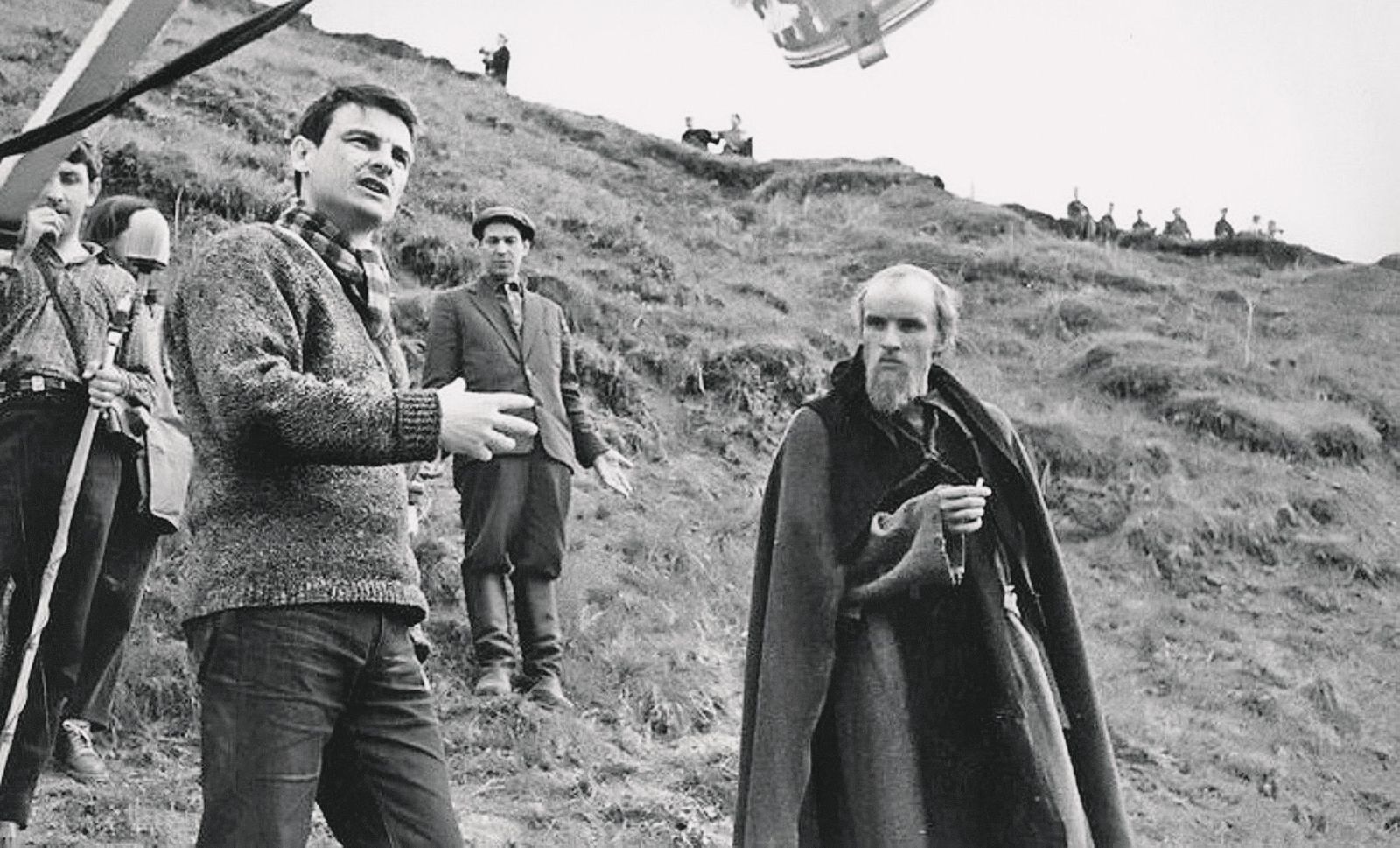

Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублёв»

Длинному полотну о художнике и трагедиях народа надлежало стать своего рода «Войной и миром» или даже Библией советской интеллигенции (Александр Солженицын, пусть и критикуя фильм, остроумно заметил, что Рублёв там – «переодетый сегодняшний творческий интеллигент»). Несмотря на многолетние препоны и долгий путь к экрану, «Андрей Рублёв» идеально совместил пласты – экспериментаторство упрямого режиссера с темой любви к Родине и ее непростым страницам истории. Знаменитая икона «Троица» – идеал вечности и красоты, к которому люди приходят сквозь стены многовековых страданий.

Рождение веры из духа «оттепели»

Второй фильм Тарковского был по-своему смелым даже по меркам кинематографа «оттепели». Вместе со скорбной историей режиссер во многом реанимировал и религиозное чувство – это роднит Тарковского с такими писателями-философами, как Федор Достоевский, Лев Толстой и Владимир Соловьев. Имеет смысл оставить постоянные споры о чуждости Тарковского советскому укладу – он был плоть от плоти человеком своей страны и культуры. Только вместо актуальных задач общественного строительства постановщик шел дальше и смотрел прямиком в вечность – там, где главенствовал соцреалистический канон фильмов, «Андрей Рублёв» практически шел на подрыв, задаваясь вопросами о спасении души.

Анатолий Солоницын в роли Андрея Рублёва на кадре из фильма «Андрей Рублёв»

Жизнь художника во времени и поиск божественного идеала через мытарства – созерцательный герой Анатолия Солоницына позволял зрителю вжиться в быт средневековой Руси, раздираемой междоусобицами и нашествиями монголо-татар. «Андрея Рублёва» нельзя назвать биографией иконописца в чистом виде, хоть мы и наблюдаем за жизнью монаха, который расписывает соборы, наблюдает повседневные тяготы и принимает обет молчания. Образ художника скорее служит порталом в широкую панораму народной жизни, а также фигурой умолчания – мы куда больше понимаем не из слов и образов, а из тишины и бездействия.

Сакральная жертва искусству

После жуткого набега ордынцев на Владимир, разграбления храма и убийств герой Солоницына берет обет молчания и держит его годами. Мир невыразим в образах и словах, а библейские эпизоды вроде Страшного суда и вовсе внушают Рублеву страх – он отказывается запечатлевать ужас. Только внутренняя стойкость и мучительное несение креста ведут навстречу вечной красоте и безмятежной радости искусства. Таким образом, «Андрей Рублёв» – это картина о воскрешении и реабилитации слова и образа через мученический путь аскезы. Рублев заговаривает в конце, когда слышит медный звон колокола. Все вокруг разрушено и поругано, но звучащий колокол дарит надежду и воскресение: возрождается и слово, и образ – в конце мы наблюдаем цветные кадры с иконами, снятые оператором Вадимом Юсовым.

Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублёв»

Страдания и жертвенность – ключевой мотив «Андрея Рублёва». Причем акты самоотверженности выходят за пределы кадра и становятся условием появления самой киноленты. В документалке «Воспоминания о фильме» Андрея Тарковского-младшего Николай Бурляев – исполнитель роли Бориски – ходит по местам съемок и увлеченно рассказывает о сцене с нахождением глины. Она была сложной и требовала выносливости: юному актеру приходилось сниматься насквозь мокрым в январскую стужу, да еще и при включенном ветродуве. Пока Бурляев катился с горки в поисках глины, он успевал порезаться и измазаться в крови. При этом ему надлежало играть радость и воодушевление. Этот маленький эпизод со съемок словно подчеркивает саму философию Тарковского, а также путь иконописца Рублёва – через страдания к заветной радости открытия и озарения.

Бес противоречия

Впрочем, путь Тарковского благородным в полном смысле слова не назовешь – особенно в контексте скандала о сожженной корове, который привносит в эту «жертвенность» особый и бесчеловечный оттенок. Разговоры об убитой корове и заколотой лошади уже превратились в своего рода легенду, разделив аудиторию надвое: одни считали Тарковского живодером и указывали это в ругательных письмах, а другие свято верили, что животное на съемках «Рублёва» предварительно накрыли асбестовым покрытием, а из лошадей взяли тех, кому был определен путь на убой (что никак не отменяет жестокости). Для Киры Муратовой эпизод стал решающим: «Тарковский перестал для меня существовать», – сказала Муратова, справедливо отрицая такую жертву на алтарь искусства.

Гений и злодейство – важная и не выдуманная графа в образе Тарковского, который был сложным, подчас невыносимым человеком (как об этом говорил сам Андрей Кончаловский в документальном фильме Тарковского-младшего). Помимо всего, он был неудобной фигурой для советского киноискусства, но одновременно ее яркой эмблемой, как на домашней сцене, так и за рубежом. Тарковский признавал за кинематографом самобытность – кино, согласно его видению, не должно плестись вслед за литературой, театром и живописью. Но ни для кого не секрет, что свою поэтику сам Тарковский строил на заимствовании живописных образов из западноевропейского искусства – вспоминаются переклички с полотнами Брейгеля, Рембрандта и Леонардо. В режиссере видели как последовательного христианина, так и типичного советского интеллигента с гуманистическими замашками – это в очередной раз доказывает, что Тарковский как художник еще со времен «Андрея Рублёва» конструировал противоречивую, диалектическую связь вокруг себя и своего творчества, начиная от эстетики и заканчивая вопросами этики.

Кадр из фильма «Андрей Рублёв»

В чем была однозначность «Андрея Рублёва», так это в намеченном пути. Именно с фильма о жизни монаха началось движение Тарковского как религиозного художника и выразителя нравственных истин. Его предыдущий фильм «Иваново детство» чаще ассоциировался с экзистенциальными вопросами и рассматривал фронтовую жизнь 12-летнего Ивана без привязки к вопросу о существовании Бога и к поиску духовной реальности. Теперь же настало время нести свой крест.