Миссия выполнима: приоритетные национальные проекты для освоения космоса определены

На Общем собрании членов Российской Академии наук, состоявшемся в мае этого года, президент РАН Геннадий Красников рассказал о текущем состоянии важнейших отечественных космических программ, а также обозначил проекты, которые будут реализованы в обозримой перспективе. Сегодня мы подробнее расскажем о некоторых из них.

Семь миссий на Луну

В ближайшие 15 лет Россия предпримет сразу семь исследовательских экспедиций к единственному естественному спутнику Земли. Реализация этой космической программы поможет нашей стране не только наладить регулярные грузовые и пилотируемые полеты на Луну, но и получить уникальную возможность использования лунных ресурсов для строительства орбитальных комплексов и проведения длительных научных экспедиций.

Каждый из трех этапов беспрецедентной по масштабу лунной программы нацелен на отработку технологий, которые должны дать мощный импульс развитию отечественного космического приборостроения.

- Первый этап (2025–2027). Речь идет о запуске орбитального аппарата «Луна-26». Цель миссии — дистанционное зондирование поверхности Луны, картографирование минералогического состава, плазменного окружения спутника, составление его топографической карты для выбора места высадки космонавтов. Также «Луна-26» проведет тепловизионный анализ полюсов для выявления запасов водяного льда.

- Второй этап (2028–2035). В его рамках запланировано прилунение посадочного модуля «Луна-27» с буровой установкой. Она позволит извлечь образцы водяного льда, исследовать свойства грунта лунной поверхности, определить минералогический и изотопный состав реголита, а также составляющие экзосферы спутника Земли. Доставку добытых образцов обеспечит межпланетная станция «Луна-28». "Нам предстоит изучить северный и южный полюса, где обнаружены большие скопления льда, забрать грунт для анализа. Также планируем отправить луноходы для изучения местности и подготовки к размещению будущей лунной станции. Это большая и очень ответственная программа и, конечно, серьезный вызов для наших академических институтов", — рассказал в своем выступлении на Общем собрании РАН Президент Академии Геннадий Красников.

- Третий этап (2036–2050). Он предусматривает создание на Луне первой малой исследовательской базы. Нашим космонавтам предстоит ответственная задача: провести испытание энергоустановок и жизнеобеспечивающих систем с перспективой их последующего использования для продолжительного проживания человека.

Напомним, два года назад «Роскосмос» впервые за последние 47 (!!!) лет отправил национальную экспедицию к спутнику Земли, выведя на орбиту АМС «Луна-25». Станция благополучно стартовала 11 августа 2023 года, вышла на орбиту, однако 19 августа сошла с нее и разбилась. Несмотря на фиаско, этот проект все же не прошел впустую и дал нашим ученым возможность отработать функционал навигационных систем. После потери АМС «Луна-25» в «Роскосмосе» и РАН заговорили о необходимости форсирования реализации национальной лунной программы.

Если еще пару лет назад в «Роскосмосе» прогнозировали, что массовое освоение Луны начнется с 2035 года, то сегодня стало понятно, что эти сроки сжимаются с каждым днем. Нашими основные конкуренты — США и КНР — не дремлют. Причем главные лунные цели у всех схожи — обеспечение длительного безопасного пребывания человека на Луне и изыскание возможностей для добычи и использования ресурсов естественного спутника нашей планеты. Российская лунная программа, рассчитанная до 2050 года, позволит нашей стране достойно выступить в этом принципиальном космическом противостоянии.

«Венера Долгоживущая» — многообещающая

«Венера-Д» — еще один космический проект, на котором заострил свое внимание президент РАН. Эта миссия, по словам Геннадия Красникова, нацелена на комплексное исследование самой горячей планеты Солнечной системы, ее внутреннего строения, эволюции ее атмосферы, а также "поиск жизни в ее облаках и на поверхности".

Важность этой программы для человечества не вызывает сомнений. Аргументов много. Во-первых, Венера — планета-близнец Земли. Близкие диаметр и масса, обе вращаются вокруг Солнца, но при этом на них поразительно разный климат. Во-вторых, полезно узнать, как и почему вторая от Солнца планета, поверхность которой, как предполагается, когда-то была покрыта океанами, вдруг лишилась воды и не грозит ли аналогичная катастрофа Земле. В-третьих, Венера, будучи естественной лабораторией для изучения парникового эффекта (температура на ее поверхности — 460 ℃, а атмосфера на 96,5% состоит из СО2), важна для понимания протекания этих процессов в земных условиях.

Есть и другая, не менее весомая причина для запуска этого космического проекта: именно за Венерой закрепился негласный статус «русской» планеты. Впервые наша АМС отправилась к Венере в далеком 1961 году. За последующие 23 года к ней стартовало 18 космических аппаратов, было совершено 10 успешных посадок на поверхность. Однако за последние несколько десятков лет заметных для науки достижений в этом направлении не было. И вот наконец долгожданный обнадеживающий прорыв.

Для начала расшифруем название: «Венера-Д» означает «Венера Долгоживущая». Ее принципиальная задача — «выжить» на поверхности голубой планеты не около часа, как ее советские предшественницы, а много дольше. Насколько живучей окажется «Долгоживущая», покажет ближайшее время: в марте 2025 года на 65-х чтениях имени Вернадского руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что «Венера-Д» стартует в 2034–2035 годах.

Станция, производством которой занимаются специалисты НПО им. С.А. Лавочкина, будет запущена с космодрома «Восточный» при помощи ракеты-носителя «Ангара-А5». Она включает спускаемый аппарат, орбитальный модуль для дистанционных измерений и связи с Землей, а также долгоживущий посадочный комплекс — он-то и должен оправдать название проекта. Ожидается, что станция сможет активно работать в экстремальных условиях Венеры не менее трех часов — затем последует неизбежный перегрев и остановка. Но и за этот срок аппарат успеет передать на Землю около 350 мегабайт ценнейшей научных информации.

Одна из заявленных целей грядущей миссии — объяснение феномена суперротации атмосферы на Венере. Как это вообще возможно, чтобы атмосфера на планете совершала оборот всего за четыре земных дня, а сама она неторопливо вращалась вокруг своей оси за 243 дня? Проект «Венера-Д» дает обоснованную надежду на то, что предстоящие длительные аэростатные наблюдения прольют свет на причины этого необъяснимого явления. Другая амбициозная задача — изучить происхождение и эволюцию второй от Солнца планеты, чтобы углубить понимание причин изменения климата на Земле. Ну, и, конечно, перед миссией поставлена важная цель собрать и доставить на Землю образцы грунта и атмосферы Венеры, где гипотетически может существовать жизнь.

«Советские зонды сообщили нам огромный объем информации, значительно улучшили знания о Венере. Но не все мы знаем и понимаем. Единственный способ получить ответы – чаще летать! Только новые экспедиции помогут лучше узнать планету и уточнить, а может быть, и поменять устоявшиеся теории. Хотелось бы поближе с разных ракурсов Венеру посмотреть, проанализировать, а еще бы хорошо «пощупать и попробовать». Очень много интересного впереди! "Венера-Д" даст новую информацию, новые открытия, а может быть, и новые загадки», — рассказал в одном из интервью Виктор Воронцов, профессор аэрокосмического факультета МАИ, один из разработчиков «Венера-Д».

«Бион-М» — космический «Ноев ковчег»

Космическая биология и медицина — научные области, в которых Россия остается одним из мировых лидеров. Развитию этой сферы во многом способствовали запуски советских спутников серии «Бион». В 2023 году этому проекту исполнилось 50 лет. В период с 1973 по 1996 годы Россия запустила в космос 11 спутников с обезьянами на борту. Информация, полученная по итогам полетов «Бионов», стала научной базой для составления рекомендаций космонавтам по минимизации вредного воздействия невесомости на организм и сокращению адаптационного периода.

«Это уникальный проект для мировой космонавтики. Только в нашей стране существует комплексный подход к изучению живых объектов на орбите Земли, для чего и был проведен запуск серии советских космических аппаратов «Бион». Результаты этого проекта уже помогли понять, как человек может проводить на орбите длительное время. Они легли в основу новой системы профилактики, которая позволяет космонавтам вести активную жизнь в космосе в течение года», — рассказал в своем интервью «Научной России» глава лаборатории Института медико-биологических проблем РАН Владислав Седлецкий.

В 2013-ом советскую эстафету подхватила Россия: тогда «Роскосмос» отправил с Байконура первый «Бион-М» с мышами, улитками, рыбами и микроорганизмами, над которыми были проведены опыты по гравитационной физиологии. И вот теперь, спустя 12 лет, к старту готовится тринадцатый по счету аппарат — усовершенствованный, в котором инженеры учли все недочеты предыдущей версии.

«Бион-М» №2 — совместный продукт "Роскосмоса" и Института медико-биологических проблем РАН. В госкорпорации "Ростех" специально для целей новой миссии создали модуль "Теленаука". Его инструментарий дает возможность в режиме реального времени наблюдать за поведением живых организмов в течение всего полета. Современнейшая аппаратура состоит из 25 цифровых камер, каждая из которых выдает изображение в видимом и ИК-диапазоне с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 960х960 пикселей.

"Поскольку наш модуль станет "глазами" этой космической миссии, требования к оборудованию очень жесткие. "Теленаука" уже прошла конструкторско-доводочные испытания и продолжает готовиться к пуску в составе космического аппарата", - рассказал в интервью «Российской газете» руководитель НИИ телевидения Алексей Никитин.

«Бион-М» №2 будет выведен на околополярную орбиту перспективной Российской орбитальной станции (РОС), которая должна начать работу к концу текущего десятилетия. Еще в 2021 году было решено, что готовящаяся к запуску РОС, в отличие от ее предшественницы МКС, будет летать по иной высокоширотной орбите — с наклоном в 96–98 градусов, а не 51,6 градуса, поскольку старое положение уже исчерпало исследовательский потенциал. Положение станции на новой орбите даст нам уникальную возможность наблюдать почти всю территорию России и Арктики, тогда как с МКС видно не более 15% нашей страны. Но, разумеется, прежде чем отправлять человека для выполнения исследовательских задач в совершенно новые космические условия, где еще не изучено магнитное поле и воздействие радиации (возле полюсов она существенно выше, чем на тех широтах, где летает МКС), следует объективно оценить, безопасны ли они для него. Так что грядущая отправка на околополярную орбиту будущей РОС аппарата «Бион-М» с животными и растениями на борту особенно важна: до сих пор живых организмов на подобных орбитах не было.

В исследовательской миссии «Бион-М» №2 обозначены более 20 научных экспериментов. Биоспутник выведут на высоту около 400 км. Если дюжина его предшественников фокусировалась в основном на изучении физиологических аспектов, то на этот раз акцент будет сделан на анализе влияния на живые организмы радиации. В задачи проекта также входит исследование возможности применения гибернации (введение в искусственный сон) в межпланетных полетах.

В «Ноев ковчег» попадут 75 мышей, более тысячи мух-дрозофил, а также растения, культуры клеток и микроорганизмы. Наиболее показательными на орбите будут опыты с грызунами — не только с обычными, но и с «нокаутными», у которых изменена работа генов, отвечающих за защитные механизмы организма. Цель эксперимента с дрозофилами — выяснить, будут ли мухи столь же успешно размножаться на лунной орбите, как на околоземной. Из растений на борт попадут семена 20 видов краснокнижных дикоросов. Есть шанс, что орбитальные условия благотворно скажутся на их всхожести и дальнейшей выживаемости. На подготовленные к полету микроорганизмы возлагаются не менее ответственные задачи: активное участие в процессе разложения мусора в инновационном биореакторе, а также получение электроэнергии на борту «Бион-М» №2.

****

По словам президента РАН, в настоящее время в России формируется новый проект технологического лидерства по развитию космической отрасли, в котором особое место занимает научный космос. «В стенах РАН разработана сбалансированная программа космических исследований — как в фундаментальном, так и в прикладном, технологическом разрезе. Предлагаемые проекты в области астрономии, изучения планет, солнечно-земной физики и биомедицины позволят России сохранить лидерские позиции в первой тройке космических держав», - подчеркнул в своем выступлении Геннадий Красников.

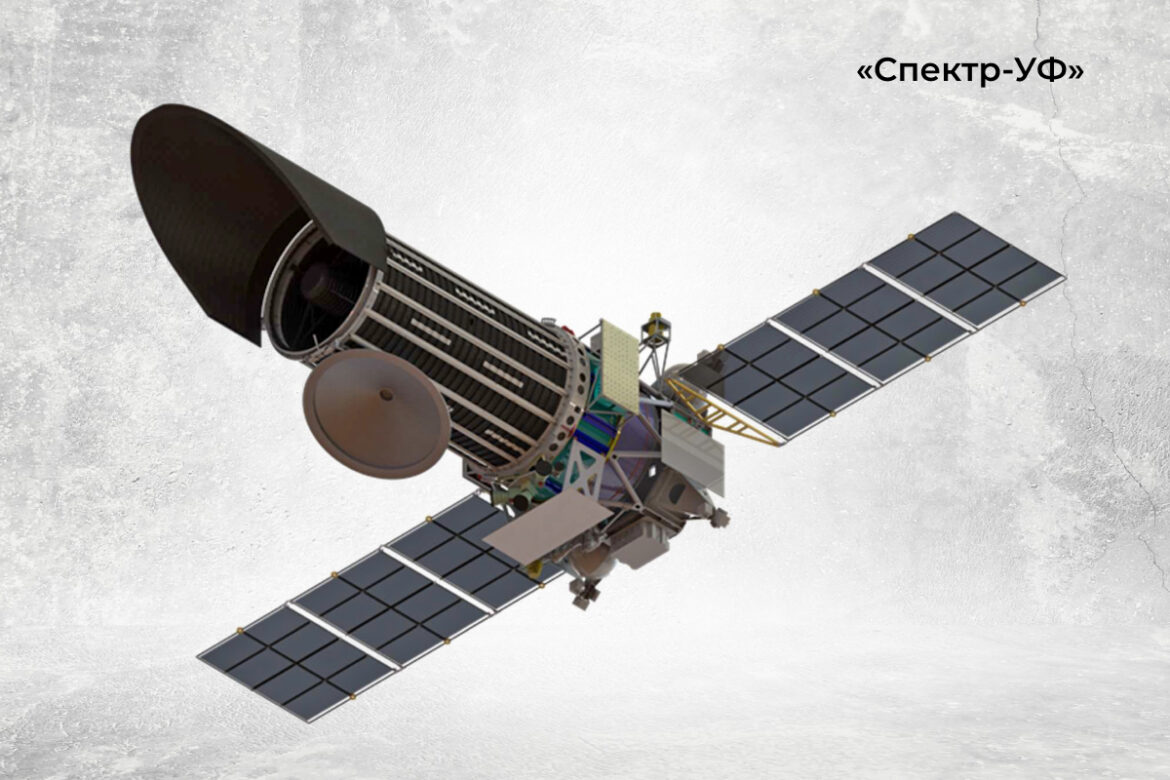

Помимо тех научно-космических программ, о которых мы рассказали сегодня, в ближайшей перспективе нашей стране предстоит запуск и других флагманских проектов, в числе которых «Спектр-УФ» со сверхчувствительным телескопом для изучения Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне, рентгеновская обсерватория «Спектр-РГН» для отработки технологий навигации по рентгеновским пульсарам, обсерватория «Миллиметрон», оснащенная первым в мире 10-метровым охлаждаемым телескопом. Об этих и других программах для освоения дальнего космоса мы расскажем в наших следующих материалах.

Татьяна Лянная

Изображение на обложке: Freepik