Плавучий символ революции: как крейсер «Аврора» превратился в музей

24 мая исполняется 125 лет с момента спуска на воду крейсера «Аврора». В честь юбилея «Ведомости» рассказывают, как прославленное судно прошло долгий путь от боевой единицы до музея на воде.

Рождение «Авроры»

В конце XIX в. мир захлестнула гонка вооружений. Великие державы, от Британии до Японии, наращивали военные флоты, стремясь утвердить свое влияние на морях. Российская империя, чьи амбиции простирались от Балтики до Тихого океана, не могла оставаться в стороне. В 1895 г. Морское министерство утвердило программу строительства новых бронепалубных крейсеров типа «Диана», призванных усилить флот. Среди них и тот, которому суждено было стать легендой.

23 мая 1897 г. на верфи «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка корабля. Имя выбирал сам император Николай II из 11 вариантов, среди которых были «Психея», «Нептун», «Наяда», «Юнона» и даже славянский полубог-кентавр «Полкан». Однако в итоге судно назвали в честь парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

«Государь-император 31 марта сего года высочайше повелеть соизволили: строящийся в С.-Петербурге, в Новом адмиралтействе крейсер 6630 т водоизмещения наименовать “Аврора” и зачислить его в списки судов Балтийского флота» (из приказа по Морскому ведомству от 6 апреля 1897 г. за №64).

Работы шли стремительно, и уже 24 мая 1900 г., в присутствии Николая II, его супруги Александры Федоровны и тысяч горожан, «Аврора» торжественно сошла на воду. Церемония сопровождалась пушечным салютом и молебном.

По тем временам «Аврора» была настоящим гигантом: ее полное водоизмещение составляло 6731 т, длина – 126,8 м, а паровые машины обеспечивали скорость до 19 узлов (около 37 км/ч). Вооружение включало восемь 152-миллиметровых скорострельных орудий, 24 пушки меньшего калибра и три торпедных аппарата. Экипаж насчитывал 570 человек – от матросов до офицеров, чья служба обещала быть нелегкой. Крейсер проектировался как универсальный корабль, способный вести разведку, защищать коммуникации и вступать в бой с противником. 16 июня 1903 г. судно официально вошло в состав Российского императорского флота.

Боевое крещение

Первая международная слава «Авроры» оказалась скорее позором, чем триумфом. Во время Русско-японской войны в 1904 г. произошел так называемый Гулльский инцидент: Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Рождественского, в которую входила «Аврора», направлялась на помощь осажденному Порт-Артуру. Однако в Северном море, в тумане у берегов Великобритании, она приняла английские траулеры за японские миноносцы и открыла по ним огонь. В этой неразберихе «Авроре» тоже досталось – броненосцы «Суворов», «Бородино», «Орел» и «Александр III» по ошибке атаковали ее вместо противника. Крейсер получил пять снарядов в бок, а находившийся на его борту священник был смертельно ранен. Кроме того, погибли двое английских рыбаков, еще множество пострадало. Эта трагическая путаница привела к международному скандалу, и Россия была вынуждена выплатить британцам компенсацию в размере 65 000 фунтов стерлингов. Возмущенная мировая пресса назвала Вторую эскадру «флотом сумасшедших».

«Аврора» принимала участие в печально известном Цусимском сражении, где ей удалось уцелеть практически чудом: в мае 1905 г. крейсер оказался под обстрелом японской артиллерии и получил 18 попаданий снарядов среднего и крупного калибра. Несмотря на существенный урон, судно осталось на плаву и продолжало вести бой. К сожалению, человеческие потери тоже были серьезными: 15 человек погибли, а 83 получили ранения разной степени тяжести. Среди жертв был и капитан корабля Евгений Егорьев, убитый в боевой рубке осколками 75-миллиметрового снаряда.

Из дневника судового врача Владимира Кравченко: «Все было смято, разворочено, торчали исковерканные стальные листы, валялись обломки, зияли дыры и пробоины, деревянная палуба была точно изрыта, барказы обращены в щепы, всюду следы мелких осколков, коечные траверзы были сбиты, пропороты, но свою роль сыграли блестяще и спасли жизнь массе людей».

Уцелевшие в бою крейсеры «Аврора», «Олег» и «Жемчуг» пытались прорваться во Владивосток, но были оттеснены японской флотилией южнее, и были вынуждены пришвартоваться в филиппинской Маниле, находившейся под протекторатом США. Там российские суда были интернированы до конца войны.

Накануне революций

За последующие десятилетие «Аврора» успела поработать как учебное судно для гардемаринов, а также много странствовала по портам Средиземного моря и Атлантического океана.

В 1910 г. моряки «Авроры» получили в итальянской Мессине золотую медаль за помощь в ликвидации последствий землетрясения 1908 г. Местные жители встречали экипаж крейсера как настоящих героев. В ту же ночь матросы вновь проявили героизм, потушив внезапно вспыхнувший в городе пожар. В знак благодарности итальянцы вручили им 1800 апельсинов и столько же лимонов.

Во время Первой мировой «Аврора» состояла в бригаде крейсеров-ветеранов Русско-японской войны и патрулировала Балтийское море. Корабль не принимал участие в активных боевых действиях, однако подвергался налетам немецких гидроаэропланов.

В 1916 г. крейсер был отправлен на запланированный капитальный ремонт в Петроград. Нехватка рабочей силы на судоремонтном заводе вынудила руководство привлечь к починке личный состав «Авроры». Моряки трудились вместе с рабочими завода по 9,5 часов в день. Такое тесное сотрудничество усиливало революционные настроения в рядах матросов судна.

Командир «Авроры» капитан 1 ранга Михаил Никольский в рапорте командованию писал: «Команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто бывает, перейдет в другую крайность – благодаря своей сплоченности из самой надежной во время войны станет самой ненадежной. Почва для этого самая благоприятная – долгая стоянка в Петрограде у завода».

Волнения на крейсере начались 27 февраля 1917 года. Поводом для них послужило помещение в корабельный карцер троих рабочих, задержанных в городе. Революционная толпа с берега прорвалась на корабль и, объединившись с матросами, захватила власть на «Авроре». Капитан Михаил Никольский и старший офицер Павел Огранович были арестованы и убиты.

Был ли залп?

25 октября «Аврора» по приказу Военно-революционного комитета встала на Неве у Николаевского моста (сейчас – Благовещенский мост). В 21:40 с ее носового орудия был произведен холостой выстрел, который позже назовут сигналом к штурму Зимнего дворца, однако стреляли, по всей видимости, вовсе не для восставших. Как позже объяснял Судовой комитет «Авроры», это был «сигнал для всех судов, стоящих на Неве, призывающий их к бдительности и готовности».

Однако тогда газеты писали не о холостом выстреле, а фактически о полноценном обстреле дворца: «Как передают, в 9 часов вечера из Гельсингфорса прибыли в Петроград 4 миноносца и учебное судно “Верный”. Вместе с крейсером “Аврора” они подошли к Зимнему Дворцу и открыли огонь. Затем войска, стоящие на стороне военно-революционного комитета, повели наступление на дворец. Из дворца лишь изредка отвечали юнкера» («Известия» от 26 октября 1917 г.).

Любопытно, что сами матросы крейсера вовсе не хотели такой славы, и как только вышла пресса, поспешили через газету «Правда» выступить с опровержением.

«Ко всем честным гражданам города Петрограда от команды крейсера “Аврора”, которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защитить и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров. Печать пишет, что “Аврора” открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц? А разве это есть на самом деле?» («Правда» от 27 октября 1917 г.)

Однако это письмо было проигнорировано и забыто, и на долгие годы – как минимум, до перестройки, – официальной версией оставался орудийный залп. Версия распространялась повсеместно: от «Краткого курса истории ВКП(б)» до спектаклей («Залп Авроры» во МХАТе в 1960-е) и кино («Ленин в октябре» Михаила Ромма, 1937). История о «залпе» прижилась также и в художественной литературе, например, Алексей Толстой написал в «Хождении по мукам»: «Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с “Авроры”».

От краденого флага до съемок у Эйзенштейна

Впрочем, «Аврора» не сразу была «канонизирована» как революционный символ. В октябре 1919 г. корабль и вовсе чуть было не затопили на Морском канале, чтобы преградить путь наступающей армии генерала Николая Юденича. «Аврору» несколько раз выводили на позицию для затопления, но его так и не случилось.

Зимой 1920 г. крейсер покинули последние моряки, после чего его перестали отапливать и обслуживать. Даже революционный красный флаг с уже никому не нужной «Авроры» был похищен. Как оказалось, его украл бывший председатель судового комитета Алексей Корунов. Позднее флаг был найден в личных вещах похитителя в распоротом виде – Корунов собирался сшить из него кофту. Вора арестовали, а его делом занялась чрезвычайная комиссия.

Однако уже через год об «Авроре» вспомнили. Партийное руководство решило вернуть крейсер в состав военно-морского флота. Для этого корабль снова нужно было основательно отремонтировать, и работы проводились в Константиновском доке до 1923 г. На «Аврору» установили обновленные артиллерийские орудия (образца 1913 г.), минные рельсы, новые средства навигации и современные радиостанции. Современники отмечали, что после ремонта внешний облик судна значительно изменился.

Писатель Всеволод Вишневский в статье «Оживший корабль» так описывал свои впечатления: «Показать сейчас «Аврору» любому демобилизованному старику, так он скажет: «Не морочьте голову, не может быть, на «Аврору» похожа, но не «Аврора»…. ...А это подлинная всамделишная «Аврора» на рейде, живет, дышит, блещет... Тут что-то не то!».

Первый дальний поход под советским флагом «Аврора» совершила в 1924 г. – в норвежский порт «Берген».

В 1927 г. крейсер принял участие в съемках фильма Сергея Эйзенштейна «Десять дней, которые потрясли мир». В прокат он вышел под названием «Октябрь». «Аврора» играла в нем саму себя. Для съемок корабль был выведен на Неву и установлен на том самом месте, где он находился в день Октябрьской революции.

В августе 1930 г. «Аврора» завершила свое последнее дальнее плавание – это был поход вокруг Скандинавского полуострова. После этого судно уже никогда не покидало пределы Балтийского моря.

Батарея «А»

До начала Великой Отечественной войны каждую весну «Аврору» буксировали на Восточный Кронштадтский рейд. Здесь на ней проходили практику курсанты военно-морских училищ. Однако состояние корабля со временем ухудшалось.

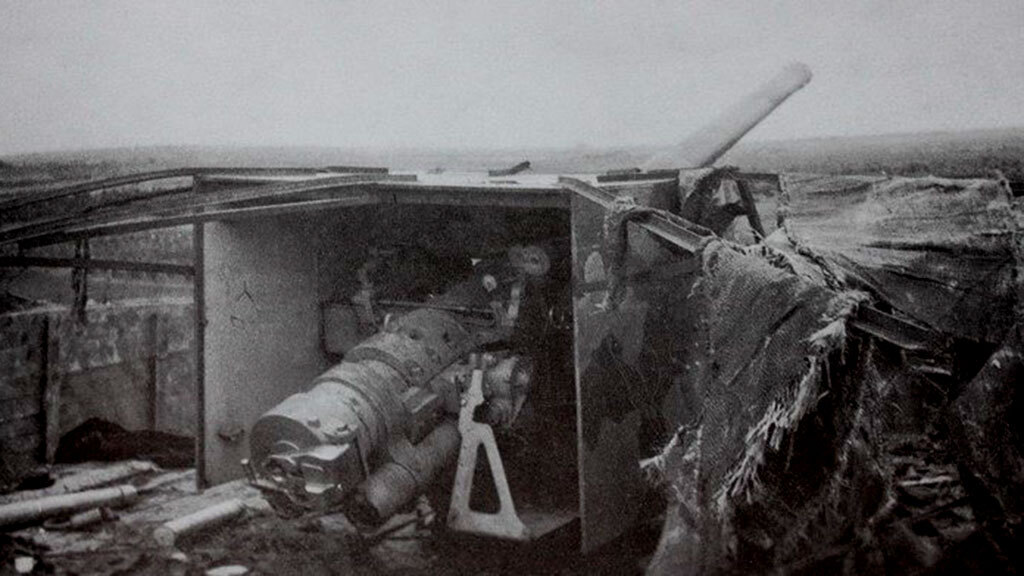

В 1941 г. «Аврору» чуть было не пустили на металлолом, но не успели – началась Великая Отечественная война. В это время корабль находился на стоянке в Ораниенбауме. Плохое состояние крейсера не позволило бы ему напрямую участвовать в сражениях, но у «Авроры» были хорошие пушки, которые могли послужить победе. В июле 1941 г. с «Авроры» забрали 9 из 10 130-метровых орудий и сформировали из них береговую артиллерийскую батарею специального назначения на подступах к Ленинграду. Орудия меньшего калибра были переданы на Чудской военный флот.

В истории обороны Ленинграда батарея «А» (от «Аврора») сыграла важную роль. Она располагалась на участке длиной 7-8 км в районе Дудергофских высот. Каждое орудие обслуживалось расчетом из 15-17 бойцов. Кроме того, на батарее сражались более 150 человек из экипажа самого крейсера.

Батарея «А» вела бои в сентябре 1941-го и активно противостояла напору вражеских танков и авиации. Взять батарею немцы смогли, только окружив ее и отрезав от флангов.

Многие авроровцы погибли, защищая орудия. Когда заканчивались снаряды, пушки взрывали, в безвыходных ситуациях – вместе с собой. Вечером 13 сентября моряки уничтожили последнее орудие. После девяти дней ожесточенных боев фашисты заняли эту территорию 14 сентября. Только 26 солдат смогли добраться до Пулковских высот и присоединиться к Балтийской батарее.

В августе 1944 г. адмирал флота Иван Исаков выступил с предложением о восстановлении и сохранении «Авроры» как памятника. Совет депутатов Ленинграда поддержал это предложение, и крейсер решили навечно установить у Петроградской набережной напротив здания Ленинградского нахимовского военно-морского училища. Однако сначала «Авроре» вновь требовался ремонт – она даже не держалась на воде – тонула по верхнюю палубу и садилась на грунт.

Корабль-музей

В советское время существовала легенда, что корабль срезан по ватерлинию, и под водой скрывается бетонное основание. И маленькая доля правды в этом была. При очередном ремонте в 1944-1945 гг. оказалось, что подводная часть корпуса корабля сильно проржавела и пробита во многих местах. Решение было найдено нестандартное – внутреннюю часть обшивки зачистили от ржавчины и залили сантиметровым слоем бетона высшего качества.

В 1946 г. у «Авроры» снова появилась в кино: она снялась в картине «Крейсер "Варяг"». Для этого судну пришлось «гримироваться» – например, на корпусе установили дополнительную четвертую фальш-трубу.

В 1956 г. на борту крейсера открылся филиал Центрального военно-морского музея, а в 1960 г. Совет Министров СССР постановил считать «Аврору» кораблем-музеем, охраняемым государством.

«Крейсер посетили вчера и сегодня многочисленные группы экскурсантов, в том числе чины команды атомного ледокола “Ленин”. За год на “Авроре” перебывало свыше 100 000 человек, среди них – делегации разных групп из стран «народных демократий»» («Новое русское слово» от 9 ноября 1959 г).

К концу 1970-х корпус «Авроры» пришел в аварийное состояние. Но следующий большой капитальный ремонт состоялся только в 1980-х. В этот раз подводную часть корабля полностью заменили на новую – точную копию исторической.

Последний ремонт легендарного крейсера проходил с 2014 по 2016 г. Сейчас он функционирует как музей, являясь объектом культурного наследия России и одним из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Ежедневно «Аврору» посещают до 2000 туристов. На корабле работает постоянная экспозиция, а также временные выставки.