Маркировки больше, а фейков не меньше. Почему в России не могут победить контрафакт и фальсификат?

1 октября в России стартовал очередной (и далеко не последний) этап введения маркировки «Честный знак», одной из целей которой является борьба с контрафактом. Но, судя по результатам исследований, это не помогает.

«Фонтанка» разобралась, действительно ли прилавки заполонили подделки, виноваты ли в этом маркет-плейсы и почему маркировка не стала панацеей от фейков и некачественной продукции.

1 октября 2024 года вступили в силу новые правила маркировки товаров в системе «Честный знак». Так, наличие метки станет обязательной для безалкогольного пива, ветеринарных препаратов, кормов для животных, растительных масел и технических средств реабилитации. Производители одежды должны были к этому сроку заказать метки для непромаркированных товарных остатков, а с 1 ноября продавать их без «Честного знака» будет нельзя. С 1 декабря маркировка станет обязательной для консервов с рыбой и морепродуктами.

Чиновники и эксперты называют расширение проекта «Честный знак» одним из главных методов борьбы с теневым рынком. Основная цель маркировки — «существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов», указывает на своем сайте оператор системы Центр развития перспективных технологий. Но некоторые участники рынка выражают скепсис по поводу эффективности инструмента, а те, кого, маркировка еще не коснулась, просят повременить с ее введением.

Прилавки магазинов заполонили фейки — это правда?

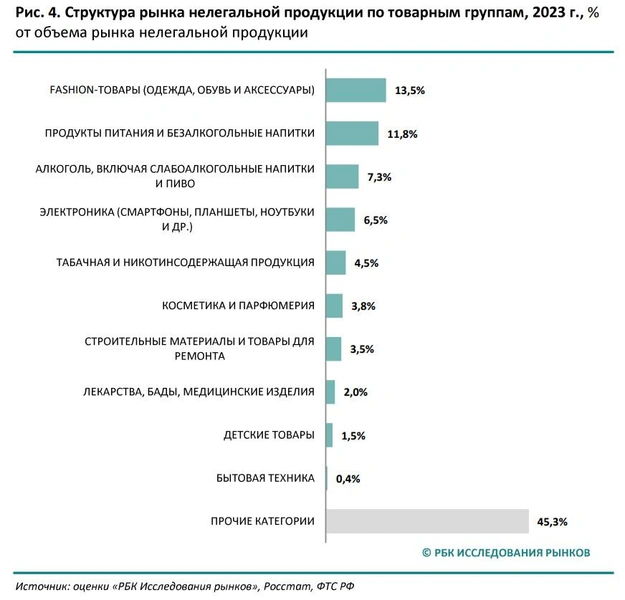

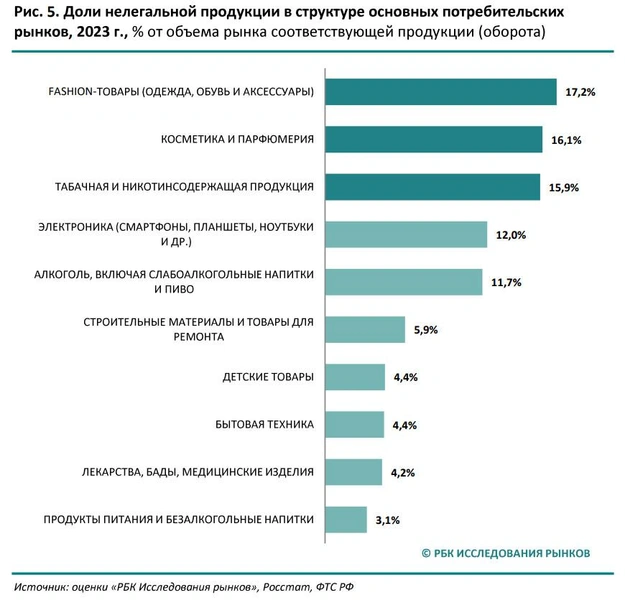

О росте доли контрафакта в российских магазинах в последнее время много рассуждают чиновники и эксперты. Согласно данным «РБК. Исследование рынков», нелегальный оборот в России в 2023 году достиг 4,9 трлн рублей, что на 60% больше, чем четыре года назад и в пять раз выше среднемирового показателя. Самая высокая доля контрафакта в fashion-товарах (одежда, обувь, аксессуары) — 17%, косметике и парфюмерии, а также табачной продукции — по 16%.

По оценке IQ Technology, в России доля фальшивых смартфонов за год увеличилась с 12% до 31%, наушников и колонок — с 27% до 69%, мелкой бытовой техники — с 15% до 34%. Контрафакт занимает 34% всего детского рынка, сообщала в сентябре Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (летом 2023 года Минпромторг оценивал показатель в 28-30% — прим.ред.). В ходе ПМЭФ-2024 глава Роскачества Максим Протасов оценил долю контрафакта на рынке БАД в 15%.

Параллельно исследователи рапортуют об успехах в борьбе с контрафактом. Так, в категории «обувь» с 2019 года доля нелегальной продукции снизилась в полтора раза — с 15 до 10%, нелегальный оборот в пивной отрасли сократился на 14%, шин и покрышек — вдвое, рассказали «Фонтанке» в международной ассоциации «Антиконтрафакт». «Уровень нелегального оборота сигарет снизился до 11,3% — это минимальный показатель за последние три года», — добавили там. Разрешительный режим работы касс в крупных торговых сетях позволил только за один месяц сократить продажи просроченной молочной продукции на 67%, воды с признаками контрафакта — на 34%, отмечал на ПМЭФ-2024 председатель Совета директоров ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин.

Кому верить?

Официальной статистики по продажам нелегальной продукции нет. Поэтому оценки сильно зависят от того, что и как считают исследователи.

Во-первых, необходимо различать понятия контрафакта, контрабанды и фальсификата. Термином «контрафакт» обозначают любой товар, изготовленный с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо лица (например, сумка с брендом Gucci, сшитая на той же фабрике, что реальная, но без ведома правообладателя). Контрабанда — это ввоз оригинального товара в Россию в обход таможенных органов. Фальсификатом же называется продукт, имеющий скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной (например, если производитель указывает, что сумка сделана из кожи, а на самом деле из «кожи молодого дермантина»). При этом такой товар может не быть контрафактом, поскольку не нарушает чьих-то прав интеллектуальной собственности. Например, в анализе «РБК. Исследования рынка» учтен весь оборот нелегальной продукции, включая и контрафакт, и контрабанду, и фальсификат.

Самый очевидный способ оценить долю нелегальной продукции — сложить объем товара, произведенного в РФ с объемом импортированного и вычесть сумму из объема проданного. Официальные данные по объемам производства и продаж дает Росстат, а вот таможенная служба прекратила раскрывать подробную информацию в 2022 году, поэтому перепроверить выводы исследований на основе открытых данных проблематично.

В «РБК.Исследования рынков» рассказали, что получили необходимые данные от ФТС по запросу, но также для определения доли контрафакта использовали экспертные оценки и провели репрезентативный потребительский опрос, в ходе которого 1980 респондентов рассказали, сталкивались ли они с нелегальными товарами за последний год и с какими именно.

В Международной ассоциации «Антиконтрафакт» сообщили, что в своих расчетах опираются на полевые исследования и контрольные закупки. Например, недавно эксперты проверили 200 образцов коньяка более 20 разных марок от десяти крупнейших армянских производителей. В 89% образцов выявили нарушения. В почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения, говорилось в отчете. Еще один источник сведений о контрафакте — данные по конфискованной продукции и по сопутствующему производству. Например, для пива это данные по производству и импорта солода, сообщили в «Антиконтрафакте».

Виноваты ли маркетплейсы?

Говоря о нелегальной продукции, представители властей нередко называют маркетплейсы главным рассадником зла. С осени 2023 года онлайн-площадки стали наравне с обычной розницей нести ответственность за продажу контрафакта, в том числе товаров, которые продаются без обязательной маркировки. Но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. К примеру участники заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «поддержали необходимость выработки дополнительных мер, направленных на усиление контроля за товарами, реализуемыми через маркетплейсы». В качестве примера приводились биологически активные добавки. «Недобросовестные участники оборота БАД стремятся избежать обязательных требований по маркировке, выдавая свою продукцию за другую номенклатуру, например, пищевые добавки, спортивное питание, специи, чай», — отмечается на сайте правительства.

Сами маркетплейсы с такой оценкой не согласны. В начале 2024 года основательница Wildberies Татьяна Ким (ранее Бакальчук — прим.ред.) оценивала долю контрафакта на площадке как «незначительные проценты или даже доли процента». По ее словам, с помощью системы «Цифровой арбитраж» правообладатели могут напрямую обращаться к продавцам, если у них возникает подозрение на контрафакт. Если те не предоставят подтверждающие документы, товары снимаются с онлайн-платформы. Как на Wildberries, так и на Ozon есть метка «Оригинальный товар», которая означает подтверждение продавцом подлинности продукта. Впрочем, как отмечала «Фонтанка», наличие такой метки не панацея — иначе как объяснить тот факт, что цены на одни и те же смартфоны на маркетплейсах и в официальных магазинах различаются порой в два раза.

По оценке «РБК. Исследования», через интернет реализуется 37,3% нелегальной продукции, тогда как через классическую розницу — 40,4%. Еще 22,3% приходится на рынки и ярмарки. Рассуждая об истоках бума контрафакта, эксперты называют несколько причин. Помимо развития маркетплейсов они отмечают легализацию параллельного импорта (некоторые товары можно ввозить без разрешения правообладателя — прим.ред.) и моратории на проверки бизнеса. Но нельзя забывать и про инфляцию. При заметном росте в деньгах, в относительном выражении динамика не такая уж страшная: доля нелегальной продукции в обороте розничной торговли в 2022 году выросла до 10,2% с 9% в 2021 году. В 2023 году она даже незначительно сократилась: с 10,1% против 10,2%.

Играет роль и стремление потребителя к экономии. Во всяким случае, 64% опрошенных россиян именно этим объяснили желание покупать вещи, «похожие на брендовые».

Помогает ли маркировка?

Скепсис предпринимателей можно свести к одной главной мысли: после введения маркировки контрафакт и фальсификат не исчезли с полок. При этом добросовестный бизнес несет расходы на подключение к «Честному знаку» и находится «на виду», рискуя получить штрафы за малейшую ошибку, тогда как «теневой» продолжает себя отлично чувствовать.

К примеру, в прошлом году полиция нашла на складе во Владимирской области около 640 тысяч пар поддельных кроссовок, а на фабрике — около 40 тысяч пар обуви New Balance и Puma и еще около 100 тысяч пар спортивной обуви adidas, Ecco, Nike. По версии следствия подделки сбывались через торговые точки Московского региона. Маркировка обуви стала обязательной еще в 2020 году.

То же может произойти и с одеждой, продавать которую без «Честного знака» нельзя с 15 сентября, опасаются участники рынка. «Вчера вечером поэкспериментировала, вбила Gucci на известном маркетплейсе. Есть за 3200 рублей», — рассказывает коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина («Фонтанка» нашла товары под данным брендом и за 1000 рублей, правда, без метки «Оригинал» — прим.ред.). По ее мнению, уровень контроля за соблюдением требований маркировки пока недостаточен: «Ощущение, что честные и правильные компании все сделали, а кто был неправильным, остался неправильным. Но мы надеемся, что механизм контроля в итоге заработает».

Для небольших предприятий подключение к «Честному знаку» — серьезный вызов. «У нас на производство нанят отдельно человек, который получает эти коды, нанято дополнительно пять человек на склад [для маркировки остатков — прим.ред.]», — пояснила директор производителя «Леди Шарм». При этом на рынках, например, Апраксином дворе, контрафакт никуда делся: товары продают без маркировки, оплата наличными или переводом на телефон позволяет избежать контроля, отмечает она.

В сегменте продуктов питания «Честный знак» тоже не привел к победе над некачественной продукцией, подчеркивают участники рынка. В категории молочной продукции контрафакта, на борьбу с которым в первую очередь заточена маркировка, как такового нет — подделывать бренд бессмысленно, говорит коммерческий директор «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев. А вот доля фальсификата, когда продукт имеет другие свойства, нежели указанные на упаковке, «колеблется от 2 до 30 процентов в зависимости от целей, которые ставят перед собой исследователи», отмечает он. Но метку «Честный знак» производители таких продуктов без особых сложностей получают и размещают на упаковке. «Навести порядок помогла бы интеграция системы „Меркурий“ и системы „Честный знак“, считает Георгий Житмарев.

«Пока в разного рода торговых сетях лежит условное „сливочное масло“, маркированное „Честным знаком“, по цене в 50 рублей за пачку, я не могу верить в работоспособность этой системы», — отмечает в своем телеграм-канале независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.

В Руспродсоюзе не наблюдают роста доли нелегальной продукции в продовольственном сегменте, но и снизить долю фальсификата не получается, отмечают там. «Как правило его производством занимаются одни и те же люди. Компании существуют на бумагах, но ввиду несовершенства нормативно-правовой базы они, во-первых, успевают подготовиться к плановым проверкам. Во-вторых, процесс закрытия и открытия новых юридических лиц у них поставлен на поток. В-третьих, некоторым компаниям проще заплатить штраф за фальсификацию продуктов и продолжить свою недобросовестную деятельность», - комментирует Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации.

С июня в России идет эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила Минпромторгу отказаться от этой идеи, отмечая: российский рынок электроники «в достаточной степени легальный», чтобы не принимать дополнительных мер против контрафакта. При этом маркировку поддерживают российские производители, которые видят в ней дополнительную возможность контроля за импортом.

На рынке лекарств доля контрафакта, по оценке Росздравнадзора, занимает «сотые доли процента», говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в этой сфере уже существовала жесткая система контроля обращения препаратов — фармацевтическая ЕГАИС. «Это как раз тот случай, когда „Честный Знак“ принципиально ничего не поменял», — говорит он. На рынке БАД и медицинской техники ситуация, действительно, сложная. Например, производители тонометров (пока не подлежат маркировке) страдают от конкуренции «no name» китайских аналогов, которые могут быть в пять раз дешевле. Это не контрафакт в прямом смысле, поскольку бренд такая техника не копирует. Но она, вполне вероятно, не прошла официальную процедуру регистрации и сертификации в России, и и уверенным в точности измерений быть нельзя. При этом, даже если для такой продукции введут маркировку, это вряд ли изменит ситуацию: она просто сменит название категории на маркет-плейсе, считает Николай Беспалов.

По мнению эксперта, «Честный знак» более эффективен не для борьбы с теневым рынком, а как раз для контроля над легальным. «Очень удобно приостановить обращение каких-то продуктов, если они по каким-то характеристикам не соответствуют там требованиям. Ну, например, какая-нибудь партия лекарств бракуется, ее может заблокировать автоматически, и продать ее будет невозможно», — отмечает он.

Пресс-служба оператора «Честного знака» «Центр развития перспективных технологий на момент публикации не смогла предоставить комментарий в ответ на запрос „Фонтанки“.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»