Так называемый «гормон любви» окситоцин важен для формирования дружеских связей, сообщили нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley) в журнале Current Biology.

Окситоцин выделяется в мозге во время секса, родов, кормления грудью и социальных взаимодействий, способствуя чувству привязанности, близости и доверия. Хотя это соединение связано также с агрессией, его часто называют «гормоном объятий» или «гормоном счастья» и рекомендуют повышать его уровень для улучшения самочувствия — например, через физический контакт с друзьями и близкими, прослушивание музыки и физические упражнения.

Недавние исследования с участием степных полевок поставили под сомнение эту «любовную» ассоциацию. Они показали, что окситоцин, который в мозге действует как нейромодулятор, не обязателен для долгосрочной парной привязанности («социальной моногамии») или родительского поведения, хотя без него для формирования таких связей требуется больше времени.

Все как у людей

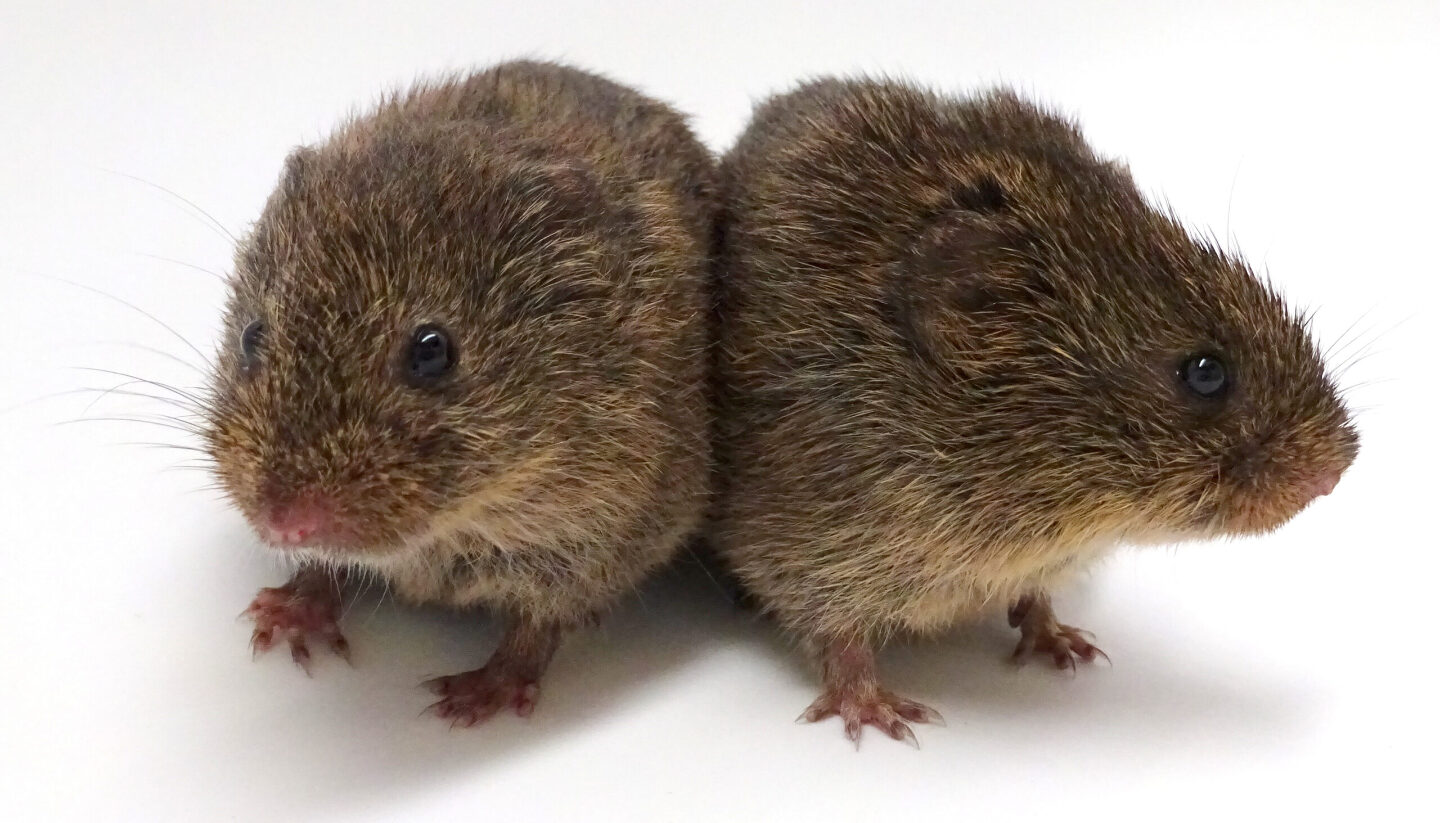

Степные полевки стали объектом изучения, потому что, как и люди, строят стабильные и избирательные отношения.

«Степные полевки уникальны тем, что позволяют нам изучать нейробиологию дружбы и ее сходства и различия с другими типами отношений», — говорит старший автор исследования Аннализа Бири из UC Berkeley.

В проводившихся в ее лаборатории экспериментах выяснилось, что полевки без рецепторов окситоцина формируют дружеские связи медленнее, чем обычные особи. Близкие друзья среди полевок обычно прижимаются друг к другу, ухаживают и даже сидят друг на друге.

«Окситоцин, похоже, особенно важен на ранней стадии формирования отношений, особенно в их избирательности: например, "я предпочитаю тебя этому незнакомцу", — объясняет Бири. — Животные с нарушенной передачей сигналов окситоцина дольше формировали связи. А когда мы проверили эти связи, поместив их в новые группы, они сразу теряли связь со своими прежними партнерами».

Генетически модифицированные полевки не стремились прижаться к друзьям и были меньше избегали незнакомцев или проявляли агрессию к ним.

«Другими словами, окситоцин играет решающую роль не столько в том, насколько они социальны, сколько в том, с кем они общаются — в их избирательности», — подчеркивает нейробиолог.

Она давно интересуется социальными отношениями у грызунов, в основном сосредотачиваясь на их малоизученных дружеских связях. Хотя полевки — излюбленная модель Бири, без ее внимания не остаются и другие грызуны: изучение схожего поведения у разных видов важно для определения видовой специфики и общих закономерностей.

Помимо лабораторных исследований, она проводила полевые эксперименты, сравнивая социальное поведение и распределение рецепторов окситоцина в мозге у южноамериканских грызунов и североамериканских сусликов Белдинга, которые различаются по образу жизни (одиночные или групповые), а также недавно начала полевые исследования нескольких видов полевок (их около 50 в мире).

Бири предполагает, что у грызунов, таких как полевки (и, возможно, у других млекопитающих), формирование дружеских связей могло предшествовать эволюции моногамных парных отношений.

«Хотя большинство грызунов предпочитают общаться с незнакомыми особями, оказалось, что у большинства видов полевок, которых мы тестировали, формируются избирательные дружеские предпочтения. То есть, похоже, существует общая тенденция к формированию связей. Но только некоторые из этих видов также моногамны. Когда-нибудь я надеюсь ответить на вопрос: "Предшествуют ли избирательные дружеские связи развитию моногамии? Может быть, поэтому моногамия так часто эволюционировала в этом роде?" Думаю, эта тяга к знакомым особям глубоко укоренена», — говорит ученая.

Эти выводы согласуются с предыдущими исследованиями, показавшими, что лишенные рецепторов окситоцина полевки способны на те же моногамные, парные и родительские модели поведения, что и обычные особи.

Три эксперимента

Целью нового исследования стало изучение влияния окситоцина на дружбу. Оно состояло из трех экспериментов.

В первом измерили, как быстро не чувствительные к окситоцину полевки находят новых друзей.

«Обычные животные формируют устойчивое предпочтение уже через день совместного проживания, а мутанты не показывают признаков связи даже через 24 часа. Через неделю они в основном достигают того же уровня, и их долгосрочные партнеры выглядят так же, как у обычных полевок», — рассказывает Бири.

Затем подопытным устроили «вечеринку» — посадили в вольер с несколькими отсеками, соединенными трубками. В такой ситуации обычные полевки сначала держатся рядом с друзьями, а затем начинают общаться с незнакомцами.

«Это как если бы я пришла на вечеринку с другом: сначала я была бы рядом с ним, а потом начала бы общаться с другими. Полевки без рецепторов окситоцина сразу смешивались — как будто у них вообще не было партнера», — продолжает исследовательница.

В третьем эксперименте сравнили силу дружеских и парных связей, заставив полевок нажимать на рычаги, чтобы получить доступ либо к другу/партнеру, либо к незнакомцу.

«Самки обычных полевок чаще нажимают рычаг ради партнера, чем ради незнакомца — и в дружеских, и в парных отношениях. У мутантов без рецепторов окситоцина такая разница сохранялась только в парных отношениях, — отмечает Бири. — Это логично, потому что парные связи, вероятно, более значимы или сильнее зависят от систем вознаграждения в мозге».

Таким образом, отсутствие сигналов окситоцина замедляет формирование связей, ослабляет долгосрочные дружеские отношения — и в то же время снижает агрессию к незнакомцам.

«Окситоцин влияет на обе стороны избирательности, — резюмирует Бири. — С одной стороны, он способствует стремлению быть с другом, а с другой — помогает отвергать незнакомых особей. Мы видели влияние окситоцина как на дружелюбие, так и на агрессию в других исследованиях с полевками, и это соответствует данным о роли окситоцина в динамике "свой-чужой" у людей».

Наносенсор обманул ожидания

Кроме этого, благодаря высокотехнологичному наносенсору, разработанному специально для исследования лабораторией химической и биомолекулярной инженерии Маркиты Ландри, выяснилось, что отсутствие рецепторов окситоцина, вопреки ожиданиям, не повышает его концентрацию в прилежащем ядре, отвечающем за социальное вознаграждение, а наоборот — снижает.