Благо цивилизации, ставшее ее проклятьем: сможет ли человечество победить пластик?

Мусорные пятна, состоящие в основном из пластиковых отходов, есть уже не только в разных частях Мирового океана, но и, например, в водах Байкала –все это уже мало кого удивляет в современном мире… И вот уже из тени выходит новый герой – микропластик, который находят и в питьевой воде, и в продуктах, и внутри нашего организма ну и, конечно, в окружающей среде, в первую очередь в водоемах. Проблема загрязнения планеты пластиковыми отходами давно вышла за рамки полигонов ТБО и приобрела характер общепланетарной экологической катастрофы. Насколько все серьезно, и какие пути решения пластиковой проблемы сегодня существуют, расскажем в нашем материале.

Что такое пластик

Сначала отделим одно понятие от другого. Микропластик – это частички пластика, размеры которых не превышают 5 мм: сюда относятся и невидимые глазу крупицы, и вполне заметные кусочки. А что же такое сам пластик?

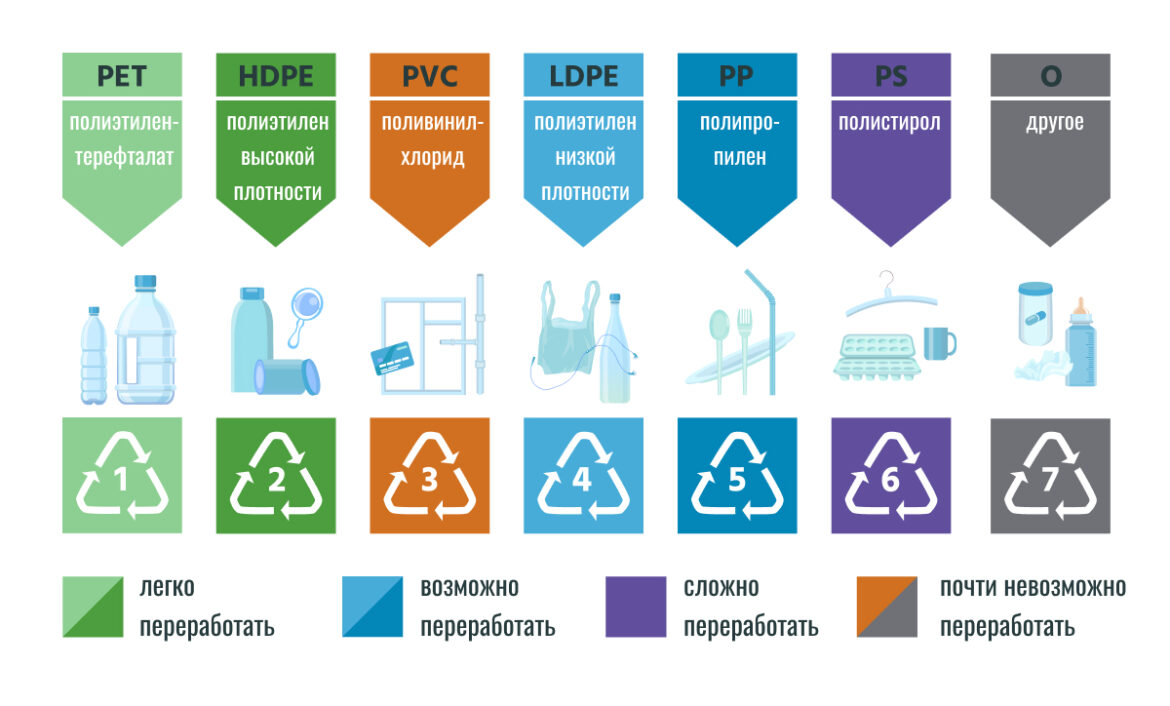

Пластик – это удивительно удобная в применении и разнообразная по своим свойствам группа материалов. Объединяет их то, что все они являются пластичными при нагревании, а после остывания принимают любую нужную форму. Химический состав и свойства у разных видов пластика отличаются, но все они сделаны на основе полимеров – высокомолекулярных соединений, которые состоят из множества мономерных, то есть низкомолекулярных, звеньев. Все многообразие полимерных материалов делят на:

- биополимеры – природные высокомолекулярные соединения, такие как целлюлоза, крахмал, хитин и другие;

- синтетические – это в основном продукты переработки нефти и природного газа: полиэтилен, полистирол и другие;

- искусственные – это материалы, полученные на основе модифицированного природного сырья, например, вискоза, которую производят из целлюлозы, или полиамид, сырьем для которого может быть касторовое масло.

Как люди стали жертвами пластика

Первый пластик как результат химических экспериментов появился очень давно – еще в середине XIX века.

- В 1856 году Александр Паркс, британский химик и изобретатель, запатентовал вещество под названием паркезин, в основе которого лежала нитроцеллюлоза, полученная им из природной целлюлозы с добавлением камфоры, спиртов и масел. Паркс искал дешевый аналог слоновой кости, из которого можно было бы делать бильярдные шары, и получил в итоге первый искусственный полимер – целлулоид.

- В 1907 году Лео Хендрик Бакеланд, бельгийский химик, эмигрировавший в США, создал новый вид пластика, теперь уже полностью синтетического, и тоже дал ему имя в свою честь – бакерит. Это был более прочный и универсальный вид полимерного материала, который получали из фенола и формальдегида. Бакелит стал настоящим прорывом в производстве: фотокамеры, радиоприемники, телефоны, патроны для лампочек, детали для автомобилей – из него в первой половине XX века изготавливали множество изделий.

- В 1936 году был получен патент на производство полиэтилена – полимера этилена: химики Майкл Перрин, Дж. Г. Паттон и Пол Хиншелвуд нашли промышленный способ получения этого полимерного материала, который быстро завоевал популярность. Этилен был побочным продуктом нефтепереработки, и его превращение в полиэтилен стало выгодным экономическим решением.

Внедрение в производство первых пластиков – паркезина и бакерита – имело даже некоторый позитивный экологический эффект, так как позволило сохранить жизни множества слонов и черепах, чьи бивни и панцири массово шли на производство клавиш для пианино, оправ для очков, гребней для волос и других бытовых предметов, а заодно помогло сделать все эти вещи намного дешевле, а значит, и доступнее для покупателей.

В 1930-1950-х годах стремительное развитие химической промышленности, и прежде всего нефтеперерабатывающей отрасли, привело к появлению новых видов полимерных материалов. Тогда многим казалось, что дорога в светлое будущее планеты будет вымощена именно пластиком: они были легкие, прочные, могли принимать любую форму и цвет, и самое главное – они были недорогие. Их внедряли в состав многих товаров, заменяя металлы, стекло, бумагу и дерево. Уже в 1950-х годах в США, а затем и в европейских странах, начинают продавать хлеб и другие продукты в прозрачной полиэтиленовой упаковке: с этого момента начинается победное шествие нового вида упаковки по магазинам всего мира.

Не только упаковка, но и различные бытовые предметы, техника, автомобили, строительные материалы – все это стали изготавливать из полимерных материалов или с их применением, и мы быстро привыкли к доступному пластиковому изобилию вокруг нас.

Масштаб проблемы

Эйфория от пластиковых возможностей сменилась осознанием проблемы: отходы пластика накапливались на полигонах почти не разлагаясь, и большое их количество попадало в окружающую среду, загрязняя сушу и Мировой океан. В отличие от макулатуры, стекла или металла, сбор пластиковых отходов и их переработка не были налажены. Причина этого, как часто бывает, была обратной стороной одного из ценнейших качеств пластика, а именно его низкой стоимости: удобнее и дешевле было не собирать и перерабатывать старый, а постоянно производить новый пластик из нефтепродуктов.

По оценкам ООН с 1950-х годов, то есть примерно за 75 лет, наша цивилизация произвела около 9,2 миллиарда тонн пластика, большая часть из которых – около 7 миллиардов, превратилась в отходы. Также по данным ООН в мире каждый год производится более 400 миллионов тонн различных видов пластика, и примерно половина из этого – предметы, предназначенные для однократного использования. На 2023 года мировыми лидерами в производстве полимеров были Китай, производящий 32 % от общего количества этого вида продукции, и страны Юго-Восточной Азии, на долю которых приходилось 19 %. Россия с производством 7,7 миллиона тонн в год занимает примерно 2 % мирового рынка производства полимеров.

На данный момент на планете ежегодно образуется около 52 миллионов тонн пластиковых отходов. В России, по данным Минпромторга за 2021 год, этот показатель составляет 3,6–5 миллионов тонн ежегодно. При этом в рециклинг – процесс переработки и вторичного использования пластика – вовлечено всего около 9% в масштабах всего мира, а в России этот показатель составляет 9–12 %. Весь остальной пластик попадает в лучшем случае на полигоны ТБО, в худшем – прямо в окружающую среду.

Сколько разлагаются полимерные материалы?

Длительность разложения пластика зависит и от самого вида полимера, и от условий, в которые он попал: например, воздействие ультрафиолета ускоряет его разрушение, а в почве этот процесс протекает быстрее, чем в воде. Вот примерные сроки, на которые можно ориентироваться:

- полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которых делают бутылки для питьевой воды или молока, – не менее 200 лет.

- полипропилен (ПП), идущий на изготовление контейнеров для пищевых продуктов (многоразовой посуды), детских игрушек - более 100 лет.

- полистирол (ПС), известный нам по упаковкам для яиц и одноразовым контейнерам, – несколько сотен лет.

- полиуретан (ПУР), из которого делают в том числе подошвы для обуви –, десятки или даже сотни лет.

Ужасающие цифры, не правда ли?

Неужели ничего нельзя сделать?

Конечно, решение у пластиковой проблемы есть, и не одно. Специалисты выделяют два основных способа борьбы с пластиковыми отходами, заполонившими планету.

1. Максимальная переработка образующихся пластиковых отходов.

Для этого необходимо внедрение замкнутого цикла производства с полным контролем за всеми образующимися отходами. Этот путь подразумевает повсеместный переход на раздельный сбор отходов, и это длительный процесс, требующий как соответствующих решений на законодательном уровне, так и повышения уровня экологической ответственности населения. Но успешные примеры внедрения этого метода есть: например, словенская столица город Любляна перерабатывает около 68 % всех образующихся отходов, а в японском городке Камикацу этот показатель достигает 80%.

Из отправляющихся на переработку пластиковых отходов получают гранулят, который затем идет на производство:

- скамеек и садовой мебели;

- бутылок и упаковки для товаров;

- синтетических тканей для рюкзаков, зонтов, тентов, дождевиков;

- пластиковых труб.

В России тоже есть подобные производства: например, в Московской области в городе Солнечногорске работает предприятие «Пларус», на котором ПЭТ-бутылки перерабатывают в гранулят и реализуют его производителям. Да и во многих других крупных городах России есть пункты сбора пластиковых отходов, которые затем отправляются на переработку: при желании каждый может начать сортировать пластик и сдавать его отдельно. Но в том и проблема, что раздельный сбор пластика в нашей стране пока не налажен в полном объеме и отечественные переработчики вынуждены закупать часть отходов за рубежом.

2. Замена пластиковых изделий экологически безопасными аналогами.

В этом случае придется переосмыслить сам процесс производства товаров и отказаться хотя бы от пластиковой тары там, где это возможно, даже несмотря на некоторое увеличение стоимости. Например, вместо полистирола упаковку для яиц можно делать из картона, а полиэтиленовые пакеты для продуктов могут быть из крафт-бумаги или ткани. Но придется утвердить новые технические требования к подобным товарам и ввести строгий контроль.

Биоразлагаемые полимеры: насколько это реально?

Еще одна альтернатива существующим полимерам – это разработка и внедрение биоразлагаемого пластика: такой материал будет разрушаться в природных условиях гораздо быстрее.

Биоразлагаемые полимеры – это такие материалы, которые в естественных условиях расщепляются на простые и безопасные для окружающей среды соединения: воду, углекислый газ, природные полимеры. Как правило, для их разложения требуется менее 1 года, и их могут производить как на основе биополимеров, так и из нефти, включая в состав специальные добавки, ускоряющие разрушение. И на сегодняшний день уже существует несколько вариантов такого пластика:

- полилактид, являющийся полимером молочной кислоты, получают из растений, например, из кукурузы или пшеницы: из него производят одноразовую посуду и пищевую упаковку, мульчирующую пленку, а также медицинские материалы, в том числе импланты;

- полибутиленсукцинат, основой для которого служит янтарная кислота и бутандиол: из него делают одноразовые пакеты, упаковку для продуктов, пищевые контейнеры, бутылки для напитков, игрушки для детей, а также пленку для мульчирования, применяемую в сельском хозяйстве;

- полигидроксиалканоаты, которые получают из разного растительного сырья, в том числе из пальмового масла и отходов сахарного производства путем ферментации при помощи микроорганизмов: из них производят упаковку для продуктов и тару для бытовой химии и косметики, одноразовую посуду, капсулы для лекарств, мульчирующую пленку для сельского хозяйства.

Продукцию из биоразлагаемого пластика производят на предприятиях в Китае, Южной Корее, Японии, США, а также в странах Евросоюза, и на фоне всех проблем с пластиковыми отходами эта отрасль переживет бурный рост производства.

В России в ближайшие годы планируют запустить несколько предприятий по производству биоразлагаемого пластика, но заинтересованность инвесторов в этом направлении пока невелика. По сравнению с биоразлагаемыми полимерами синтетические полимерные материалы пока обладают рядом технологических преимуществ: они более прочные и выдерживают широкий диапазон температур. По этой причине мы пока не можем заменить корпус холодильника или раму окна на безопасный биоразлагаемый пластик. Тем не менее, новые безопасные материалы постепенно завоевывают рынок, а ученые-химики продолжают поиски новых рецептов полимерных материалов.

Что делают отечественные ученые для решения проблемы?

В нашей стране ученые также заняты поисками рецептов биоразлагаемого пластика, и вот примеры нескольких успешных разработок последних лет.

- Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) вместе со специалистами из Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН и Института высокомолекулярных соединений РАН представили экологичную упаковку с покрытием из биоразлагаемого пластика, в составе которого содержится арабиногалактан. Это вещество получают из древесины лиственницы, и именно благодаря ему пластик в итоге подвергается разложению – его перерабатывают почвенные микроорганизмы.

- Красноярские ученые из Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» разработали экологически безопасный аналог полистирола. Новый полимер делается на основе полистирола, в структуру которого добавляют альфа-ангеликалактон – вещество, получаемое из целлюлозы, фруктозы или других возобновляемых углеводородов. Новый полимер имеет все необходимые свойства полистирола, но при этом разрушается в почве под воздействием микроорганизмов за 7 месяцев.

- Химики из Вятского государственного университета и ученые из Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН разработали рецепт биоразлагаемого полимера, который можно будет использовать для производства упаковочных материалов и пленки. Новый полимер на основе полимолочной кислоты и растительных компонентов разлагается в условиях компостирования на полигонах ТБО, поэтому имеет все шансы стать безопасным аналогом пластика.

Все эти материалы могут стать альтернативой классическому пластику, так как они разлагаются в естественных условиях и безопасны для планеты. Конечно, если найдут инвесторов…

Сможет ли человечество победить пластик?

Применение биоразлагаемого пластика, безусловно, улучшит ситуацию, но не снимет с повестки вопросы переработки и раздельного сбора отходов, без которых пластиковую проблему не решить. С 5 по 14 августа в Женеве проходил международный форум с участием представителей более 180 государств, в том числе и России, посвященный проблеме пластикового загрязнения. Увы, несмотря то что форум продлили на один день, страны-участники так и не смогли прийти к соглашению и подписать итоговый документ, работы над которым ведутся с 2022 года. Одна из основных причин разногласий – ограничение производства полимерных материалов, с которым не согласны промышленно развитые страны… Как говорится, комментарии излишни.

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Ai-generated