XX век был особенно богат на великие физические открытия, которые кардинально изменили понимание природы окружающего мира. Революционные прорывы в науке заложили основу для создания современных технологий и оказали влияние на повседневную жизнь, сделав ее комфортнее и безопаснее. Для этого материала мы разделили ключевые физические открытия XX века на 10 групп и сегодня коротко поговорим о каждой из них. Статья будет полезна всем, кто интересуется историей науки и стремится понять смысл сложных научных концепций.

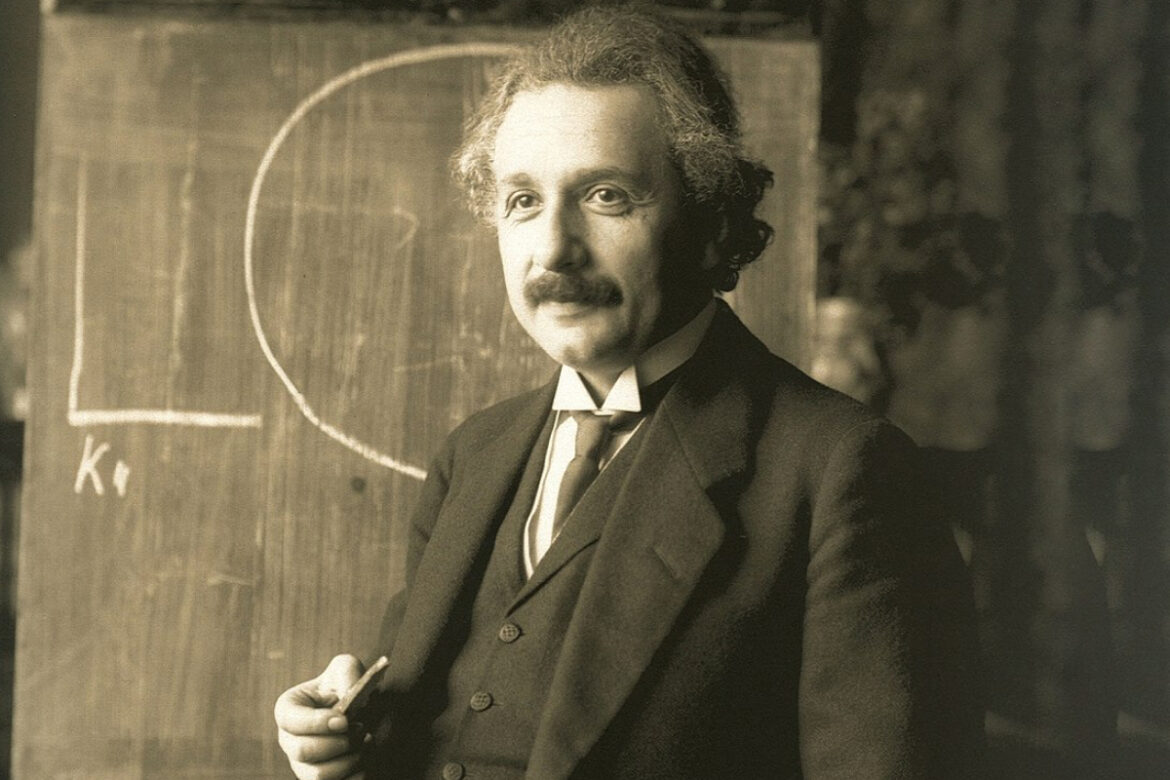

Теория относительности

Альберт Эйнштейн сделал множество удивительных открытий и стал одним из величайших ученых в истории, однако главным его достижением является теория относительности. Она разделяется на специальную (СТО) и общую (ОТО) теорию относительности.

Специальная теория относительности была разработана в 1905 году. Она показала взаимосвязь пространства и времени с учетом принципа относительности, а также определила взаимосвязь массы и энергии. Поговорим о ключевых моментах СТО.

- Принцип относительности. Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, то есть в однородном пространстве. Наблюдая с поверхности Земли за летящим самолетом, мы видим его движение, однако с точки зрения пассажиров самолета движутся сами земные наблюдатели. Таким образом, понятия движения и покоя не являются абсолютными, а зависят от выбранной системы отсчета.

- Постоянство скорости света. Скорость света в вакууме, равная примерно 300 000 км/с, является константой и не зависит от скорости движения как наблюдателя, так и самого источника света. Из этого следует, что для движущихся объектов время замедляется (относительно неподвижных). Замедление времени накладывает ограничение — ни один объект, имеющий массу, не может достичь скорости света.

- Эквивалентность массы и энергии. Знаменитая формула E=mc2 означает, что энергия (E) неподвижного объекта строго соответствует его массе (m) с учетом множителя — скорости света в квадрате (c2).Обратите внимание, что значение скорости света огромно, а в данном случае она еще возводится в квадрат. Из этого следует, что даже один грамм вещества теоретически может быть преобразован в колоссальную энергию. Также и энергия может быть преобразована в массу, например, в процессе формирования атомных ядер.

Общая теория относительности, разработанная в 1915 году, расширила закон гравитации Ньютона, показав, что гравитация — это не сила, а искривление пространства-времени. Любые массивные объекты замедляют вокруг себя время и «прогибают» под себя пространство (чем больше масса объекта, тем заметнее эффект). Таким образом, вращаясь по орбитам вокруг звезд, планеты движутся по прямым линиям в искривленном звездами пространстве-времени.

Квантовая механика

Основу квантовой механики в 1900 году заложил немецкий физик Макс Планк. Он понял, что энергия не может поглощаться или излучаться непрерывно, а делает это определенными порциями — квантами. Исследуя фотоэлектрический эффект, Альберт Эйнштейн доказал, что электромагнитное излучение одновременно ведет себя как волна и как поток частиц — фотонов или квантов света.

Одним из главных следствий квантовой механики стал принцип неопределенности, который в 1927 году открыл немецкий физик Виктор Гейзенберг. Особенность микромира заключается в том, что мы не можем одновременно узнать сразу две квантовые характеристики субатомной частицы. Например, определяя местоположение электрона, ученые ничего не могут сказать о его скорости и направлении движения, и наоборот. Представьте фотографию мяча в полете — вы можете увидеть, где он находится, но не понимаете, в какую сторону и как быстро он летит.

В 1930-х был открыт принцип квантовой запутанности, который и в наши дни вызывает споры в научной среде. Если две частицы взаимодействуют в общем потенциале (электромагнитном, гравитационном или магнитном поле), они становятся запутанными, то есть связанными на квантовом уровне. Определяя характеристику одной частицы, ученые точно могут сказать, что у второй значение будет противоположным. Эффект квантовой запутанности проявляется даже в том случае, если связанные частицы разлетаются на огромное расстояние друг от друга.

Ядерная физика

Основы ядерной физики еще в XIX веке заложили такие ученые, как Антуан Беккерель, Пьер и Мария Кюри, однако ключевые открытия в этой области были сделаны уже в XX столетии. В 1911 году английский физик Эрнест Резерфорд открыл наличие ядра атома и находящиеся в нем протоны. В 1932 году еще один британский ученый Джеймс Чедвик показал, что ядра атомов состоят из комбинаций протонов и нейтронов (частиц с положительным и нейтральным зарядом). Открытие нейтронов позволило понять природу элементов с нестабильными ядрами и положило начало изучению ядерных реакций.

В 1938 году немецкие физики-экспериментаторы Отто Ган и Фриц Штрассман облучали нейтронами уран и обнаружили, что ядро атома поглощает нейтроны и расщепляется на более легкие элементы — криптон и барий. В 1939 году их коллеги-теоретики Лиза Мейтнер и Отто Фриш рассчитали, что деление ядра может провоцировать цепную реакцию с колоссальными выплесками энергии. Цепная реакция стала основой для разработки ядерных реакторов и ядерного оружия.

Стандартная модель физики

Стандартная модель физики описывает элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия между ними. В 1960-х годах ученые Мюррей Гелл-Манн и Джордж Цвейг предложили новую концепцию структуры субатомных частиц, согласно которой протоны и нейтроны состоят из еще более мелких, элементарных частиц — кварков. Вскоре опыты на ускорителях частиц подтвердили их существование. Вместе с лептонами — частицами, участвующими в электромагнитном и слабом ядерном взаимодействиях — кварки входят в группу фермионов, мельчайших «кирпичиков» любой материи.

Стандартная модель физики стала полноценной физической теорией в 1970-х, когда были описаны бозоны — частицы, которые являются «переносчиками» электромагнитного, сильного и слабого взаимодействия. Долгое время особняком стоял бозон Хиггса — частица, возникающая в процессе обретения массы другими частицами. Зафиксировать его существование удалось только в 2012 году, в рамках экспериментов на Большом адронном коллайдере. С этим открытием Стандартную модель удалось подтвердить не только теоретически, но и экспериментально.

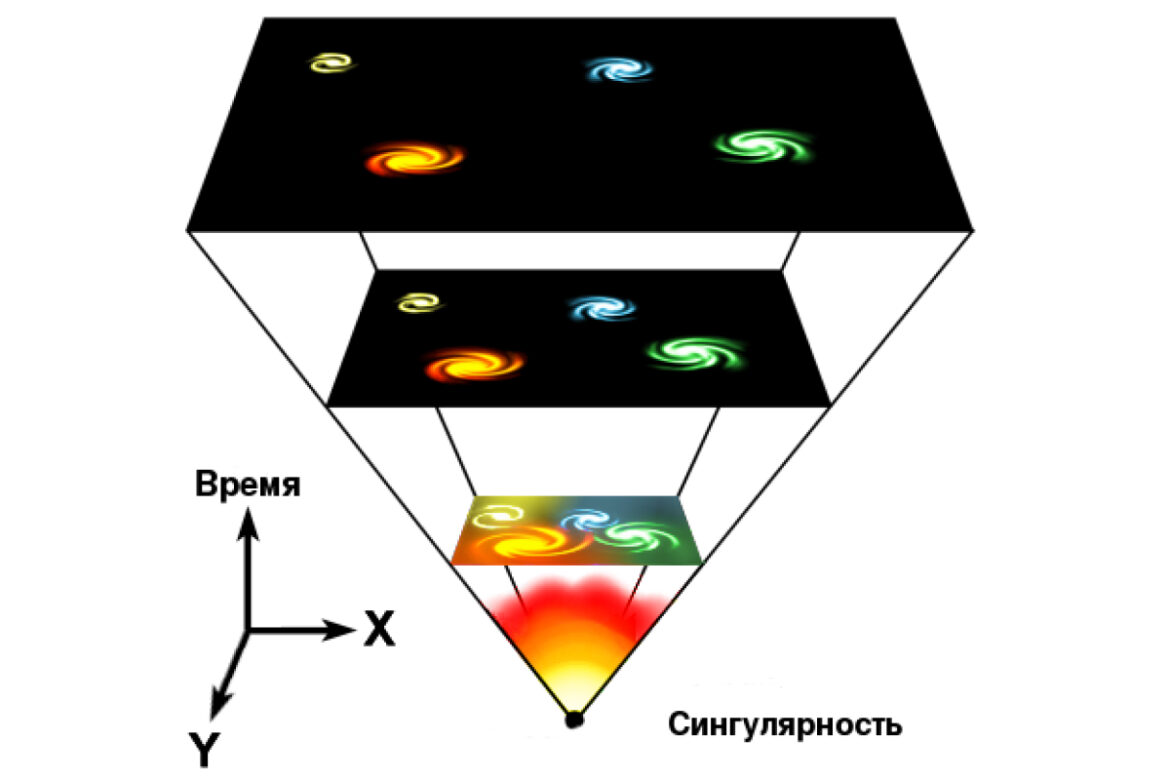

Теория Большого взрыва

Одним из главных событий в астрофизике XX века стала разработка космологической модели рождения и эволюции вселенной — теории Большого взрыва. Впервые похожую концепцию в 1922 году научно обосновал российский и советский физик Александр Фридман. Основываясь на принципах ОТО, он рассчитал, что Вселенная может расширяться (в модели Эйнштейна она была статична, однако вскоре немецкий ученый признал правоту Фридмана). Эта модель предполагала существование в прошлом изначальной точки рождения Вселенной — сингулярности.

В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл наблюдал за далекими галактиками и обнаружил, что они удаляются от нас. При этом с увеличением расстояния до галактики ее скорость увеличивалась пропорционально. Благодаря закону Хаббла (корреляции между расстоянием и скоростью удаления) было доказано расширение Вселенной.

В 1948 году советский физик Георгий Гамов предсказал, что Большой взрыв должен был сопровождаться колоссальным тепловым излучением, остатки которого мы можем наблюдать и сегодня. Уже в 1950-х группа советских астрономов под руководством Семена Хайкина и Наума Кайдановского обнаружила фоновое микроволновое излучение. Впоследствии удалось установить, что эти фоновые сигналы не зависят от направления антенны и пронизывают все космическое пространство. Так было открыто реликтовое излучение, еще раз подтвердившее справедливость теории Большого взрыва.

Твердотельная физика

Раздел физики твердого тела начал формироваться в 1940-х. Ученые данной области изучали свойства твердой материи с помощью ее атомной структуры. Со временем росло понимание того, как можно создать материалы со строго заданными характеристиками мягкости, электро- и теплопроводности. Вот три наиболее трех значимых из достижений твердотельной физики.

- Транзисторы. Кристаллические вещества, способные «переключаться» между состоянием проводника и изолятора (под воздействием температуры или света), стали называть полупроводниками. Транзисторы с полупроводниками (например, из кремния) оказались гораздо эффективнее вакуумных ламп и позволили совершить технологической скачок в сфере микроэлектроники.

- Лазеры. Эксперименты с рубиновыми кристаллами показали, что они являются отличным усилителем света. Получая энергию фотонов, электроны атомов в кристаллической решетке рубинов переходят на более высокие энергетические уровни. Это вызывает цепную реакцию и приводит к излучению дополнительных фотонов атомами самого вещества. Высокомощные лазеры используют в медицине, промышленности и телекоммуникациях.

- Сверхпроводники. В 1950-х было сделано теоретическое объяснение сверхпроводимости. Под воздействием низких температур электроны атомов некоторых веществ способствуют их «сжатию» на квантовом уровне, что выражается в нулевом электрическом сопротивлении и формировании сильного магнитного поля. Сверхпроводники являются основой для ускорителей частиц, аппаратов МРТ и высокоэффективных генераторов электроэнергии.

Антиматерия

В 1928 году английский физик Поль Дирак предсказал существование позитронов. Он выдвинул гипотезу о том, что у электрона есть частица-двойник идентичной массы, но обладающая противоположным электрическим зарядом. В 1932 году при изучении космических лучей экспериментатор Карл Андерсон подтвердил существование позитронов, положив начало изучению «зеркальной» антиматерии.

В дальнейшем ученым удалось открыть антипротоны и антинейтроны, а в 1960-х — впервые в истории создать атом антиводорода. Открытие антиматерии поставило серьезную задачу асимметрии Вселенной. После Большого взрыва частицы и античастицы должны были образоваться в равных количествах и взаимно уничтожить друг друга (аннигилировать). Однако почти вся наблюдаемая Вселенная состоит из обычной материи.

Открытие антиматерии сыграло важную роль в развитии медицины. Позитронно-эмиссионные томографы позволяют проводить детальное сканирование поврежденных органов и выявлять малейшие отклонения от нормальных показателей.

Квантовая электродинамика

В 1940-х годах была разработана теория, объединившая квантовую механику с электромагнетизмом. С ее помощью ученым удалось объяснить, как именно заряженные частицы взаимодействуют друг с другом посредством фотонов. Проблема была в том, что при расчете квантовых взаимодействий стандартными методами ученые получали результаты с бесконечностями. Решение было найдено с помощью перенормировки — математического метода ухода от бесконечностей с помощью констант. Это не только упростило расчеты, но и позволило получать результаты с точностью вплоть до миллиардных долей.

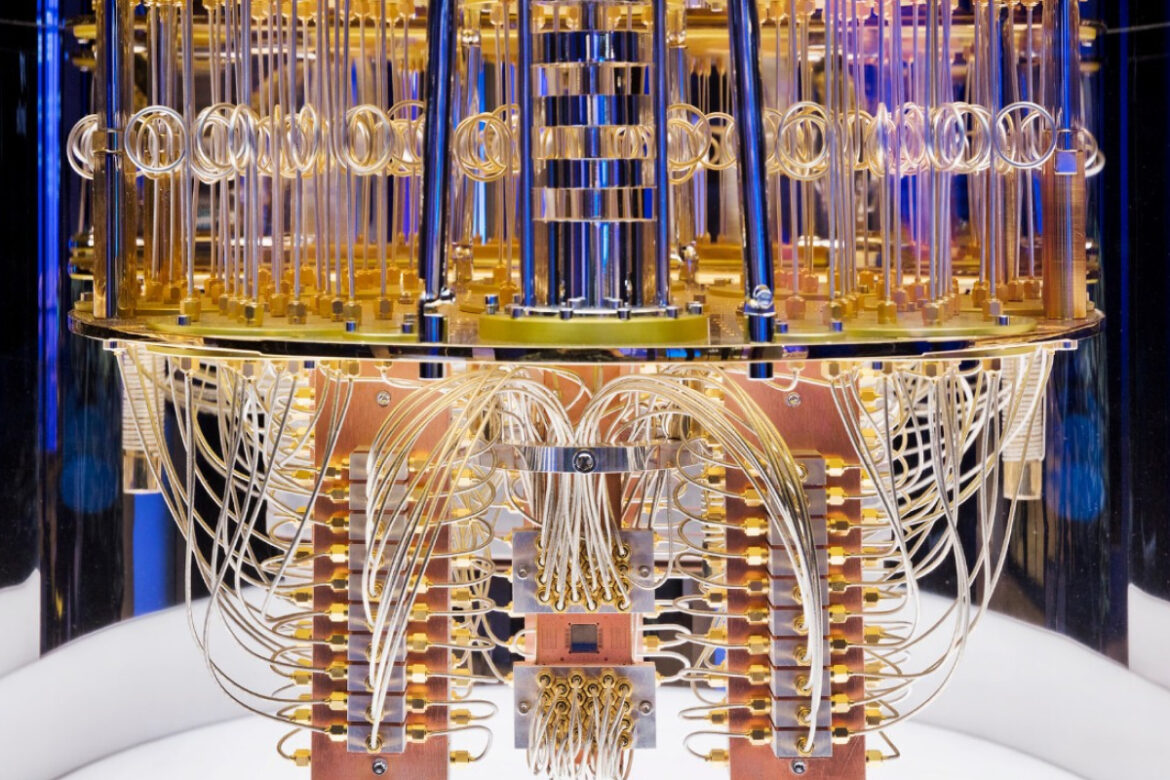

Квантовая электродинамика показала, что вероятностные квантовые эффекты также подчиняются строгим законам, которые можно описать математическим способом. Понимание того, как частицы взаимодействуют в микромире, не только открыло новые возможности для фундаментальных исследований, но и поспособствовало технологическому скачку. На принципах КЭД основана работа светодиодов, микрочипов и даже квантовых компьютеров.

Темная материя и темная энергия

В заключение мы поговорим о двух открытиях, которые оставили гораздо больше вопросов, чем дали ответов. Этими открытиями стали темная материя и темная энергия — пожалуй, самые сложные из нерешенных проблем современной физики.

Еще в 1930-х годах швейцарский астрофизик Фриц Цвикки обнаружил, что видимой массы галактик недостаточно для того, чтобы удерживать звезды в скоплении, и предположил существование невидимой массивной субстанции, которую назвал «темной материей». В 1970-х астрономы установили, что звезды в периферийных областях галактик движутся с более высокой скоростью, чем предписывают законы гравитации, что можно объяснить лишь наличием дополнительной массы. Хотя ученые не знают, что представляет собой темная материя, на нее приходится около 27% массы всей наблюдаемой Вселенной.

В 1998 году наблюдения за далекими галактиками показали, что они движутся быстрее, чем должны в соответствии с законом Хаббла. Последующие исследования подтвердили, что Вселенная расширяется с ускорением, которое невозможно объяснить известными способами. Так было введено понятие «темной энергии» — гипотетической энергии, которая «управляет» процессом расширения Вселенной. Темная энергия составляет около 68% массы Вселенной. Таким образом, учитывая 27%-ную долю темной материи, на обычную материю приходится всего лишь 5%.

Экспериментальные методы

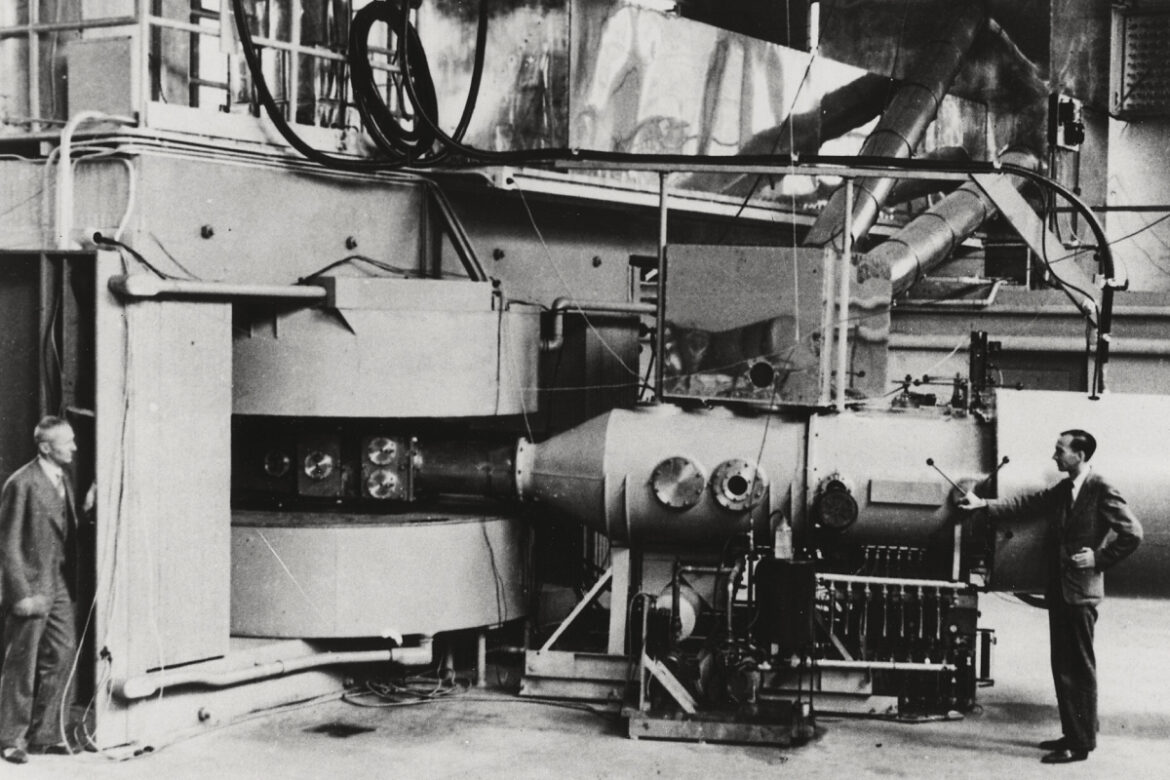

Многие великие открытия XX века были бы невозможны без развития экспериментальных методов исследований и использования при проведении экспериментов новых технических изобретений. Изобретения это не открытия, но именно с их помощью ученые получили возможность изучать мир на недостижимом ранее уровне. В качестве примера приведем два эпохальных экспериментальных инструмента:

- Ускорители частиц. Первый ускоритель частиц в 1931 году разработали специалисты Калифорнийского университета. Им стал циклотрон — устройство, разгоняющее до высоких скоростей посредством электрического поля и сталкивающее друг с другом протоны и ионы. Со временем появлялись все более функциональные ускорители (синхротроны и коллайдеры), с помощью которых ученые расширили свое понимание физики элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий.

- Электронные микроскопы. В 1931 году немецкие инженеры Макс Кнолл и Эрнст Руска создали первый микроскоп, основанный на принципах электронной оптики. Устройство пропускало через образцы пучки электронов, которые позволяли сканировать их внутреннюю структуру до мельчайших деталей. Электронные микроскопы стали ключевым инструментом для развития клеточной биологии и создания нанотехнологий.

Иван Стефанов

Изображение на обложке: Детектор CMS на Большом адронном коллайдере, © 2019 CERN